Amrum (Oomram)

Amrum ist eine Insel im Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer, bekannt für ihren kilometerlangen, breiten Kniepsand-Strand, weitläufige Dünen, Heideflächen und ursprüngliche Natur. Mit rund 2.300 Einwohnern und fünf Dörfern lebt die Insel heute vor allem vom Tourismus und gilt als landschaftlich vielseitigste der Nordfriesischen Inseln.

| Inselsteckbrief | |

|---|---|

| offizieller Name | Amrum (deutsch), Oomram (nordfriesisch) |

| alternative Bezeichnungen | Ambrum (1231) |

| Kategorie | Meeresinsel |

| Inseltyp | echte Insel |

| Inselart | Geestkerninsel |

| Gewässer | Nordsee (Nuurdersee), Nordfriesisches Wattenmeer (det Nordfriisk Wattenmeer) |

| Inselgruppe | Nordfriesische Inseln (Nordfriisk Aalen) |

| politische Zugehörigkeit | Staat: Deutschland (Bundesrepublik Deutschland / Republik Tüütschlun) Bundesland: Schleswig-Holstein (Sleeswiek-Holstiinj) Kreis: Nordfriesland (Nordfraschlönj) |

| Gliederung | 3 gemeenjen (Gemeinden) 5 aarpen (Ortschaften) |

| Status | kommunale Gebietseinheit (kommunaal gemäädenjunheit) |

| Koordinaten | 54°40‘ N, 8°25‘ O |

| Entfernung zur nächsten Insel | 2,2 km (Föhr) |

| Entfernung zum Festland | 22 km (Dagebüllhafen / Nordfriesland / Schleswig-Holstein) |

| Fläche | 20,43 km² / 7,89 mi² (mit Kniepsand 36 km² / 13,9 mi²) |

| geschütztes Gebiet | 18,2 km² / 7 mi² (89 %) |

| maximale Länge | 9,9 km (N-S, mit Kniepsand 11,3 km) |

| maximale Breite | 3,2 km (W-O, mit Kniepsand 3,9 km) |

| Küstenlänge | 26 km (davon 15 km Kniepsand) |

| tiefste Stelle | 0 m (Nordsee) |

| höchste Stelle | 31,7 m (Düne von Skalnastal) |

| relative Höhe | 31,7 m |

| mittlere Höhe | 9,5 m |

| maximaler Tidenhub | 2,2 bis 2,5 m (Amrumer Strand 2,48 m, Wittdün 2,42 m) |

| Zeitzone | MEZ (Mitteljuropaisk Tii / Mitteleuropäische Zeit, UTC+1) |

| Realzeit | UTC plus 34 Minuten |

| Einwohnerzahl | 2.218 (2023) |

| Dichte (Einwohner pro km²) | 108,57 (bezogen auf die Fläche mit Kniepsand 61,61) |

| Inselzentrum | Nebel |

Name

Amrum, gesprochen [ˈamʁʊm], gehört zu den Nordfriesischen Inseln. Erstmals erwähnt wurde das kleine Eiland im Jahr 1231 im sogenannten Erdbuch des dänischen Königs Valdemar II., wo erestmals die Avnwesenheit von Kaninchen auf der Insel belegt ist, als Ambrum. Diesen Namen behielt es bis ins 19. Jahrhundert hinein bei. Erst als die Insel 1864 unter deutsche Herrschaft kam, wurde Amrum zur offiziellen Namensform. Daneben ist nach wie vor - und in letzter Zeit verstärkt wieder - die friesische Bezeichnung Oomram gebräuchlich. Über Herkunft und Bedeutung der Inselbezeichnung herrscht Uneinigkeit unter den Forschern. Während die einen Zusammenhang mit dem einstmals in Nordfriesland heimischen germanischen Stamm der Ambronen vermuten, gehen andere davon aus, dass die Namenswurzel im Friesischen zu suchen sei. Als mögliche Erklärung bietet sich altfriesisch oom an mit der Bedeutung „sandiger Rand“, verknüpft mit dem Anhängsel -um, das im Friesischen für „Heim“ steht. Letzteres mag wohl stimmen, der erstere Namensteil aber ist schon allein aufgrund der ursprünglichen Namensform eher unwahrscheinlich. Und den Kniepsand im Westen der Insel, auf den sich oom beziehen könnte, gibt es erst seit rund zweihundert Jahren. Die Namensherkunft bleibt also ein Rätsel. Nur eines ist, wie der Inselkenner Roland Hanewald vermerkt, „absolut sicher. Nämlich dass Amrum keineswegs, wie manchmal (nicht ganz erntshaft) spekuliert wird, etwas mit Rum zu tun hat.“

- international: Amrum

- amharisch: አምሩም [Amrum]

- arabisch: جزيرة أمروم [Jazirat Amrum]

- armenisch: մրում [Amrum]

- bengalisch: আমরুম [Āmrūm]

- birmanisch: အမ်ရမ် [Amrum]

- bulgarisch: Амрум [Amrum]

- chinesisch: 阿姆鲁姆 [Āmǔlǔmǔ]

- georgisch: ამრუმი [Amrumi]

- griechisch: Άμρουμ [Amroum]

- gudscheratisch: અમરુમ [Amarum]

- hebräisch: אַמְרוּם [Amrum]

- hindi: अमरुम [Amrum]

- japanisch: アムルム島 [Amurumutō]

- kambodschanisch: អាមរ៉ុម [Aamrum]

- koreanisch: 암룸 [Am-rum]

- laotiscsh: ອາມຣູມ [Aamrum]

- litauisch: Amrumas

- makedonisch: Амрум [Amrum]

- maldivisch: އެމްރުމް [Emrum]

- mittellateinisch: Ambrum

- nordfriesisch: Oomram

- pandschabisch: ਅਮਰੁਮ [Amrum]

- paschtunisch: امرم [Amrum]

- russisch: Амрум [Amrum]

- serbisch: Амрум [Amrum]

- singhalesisch: අම්රම් [Amrum]

- tamilisch: அம்ரும் [Amrum]

- telugu: అమ్రమ్ [Amrum]

- thai: อัมรุม [Amrum]

- tibetisch: ཨམ་རུམ [Am-rum]

- ukrainisch: Амрум [Amrum]

- urdu: امرُم [Amrum]

- weißrussisch: Амрум [Amrum]

Offizieller Name:

- deutsch: Amrum

- nordfriesisch: Oomram

- Bezeichnung der Bewohner: Öömranger bzw. Amrumer

- adjektivisch: öömrang bzw. amrumer

Kürzel:

- Code: AM / AMF

- Kfz: NF

- Gemeindekennzahl: 01054085

- ISO-Code: DE.SH.AM

Lage

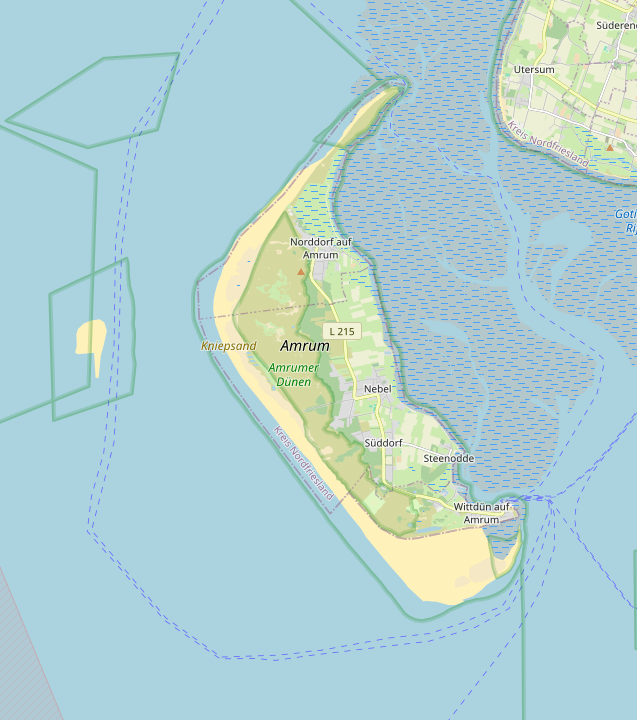

Die Insel Amrum liegt auf durchschnittlich 54°40’ n.B. und 8°25’ ö.L.. Sie befindet sich unmittelbar südlich von Sylt, rund 5 km südwestlich von Föhr, 90 km südlich von Esbjerg, 80 km südöstlich von Aabenraa, 70 km östlich von Flensburg, 120 km nördlich von Bremerhaven und 160 km nordwestlich von Hamburg. Die Insel liegt damit auf der gleichen geografischen Breite wie Gedser, der südlichste Punkt Dänemarks, die Insel Rügen, Gdingen in Polen, die russischen Städte Kaluga, Rjasan und Ufa, Iskitim bei Novosibirsk in Sibirien, der Nordzipfel der Insel Sachalin, das Zentrum der Halbinsel Kamtschatka, Prince of Wales Island im äußersten Süden Alaskas, Fort Saint James im Zentrum der kanadischen Provinz British Columbia, Zentral-Labrador, der Süden der irischen Grafschaft Donegal, Omagh und Belfast in Nordirland sowie Keswick im englischen Lake District. Die genauen Koordinaten sind:

Geografische Lage:

- nördlichster Punkt: 54°42’08“ n.B. (Odde / Aad)

- südlichster Punkt: 54°37’12“ n.B. (Wriakhörn) bzw. 54°36‘31“ n.B. (Stelenfeld / Kniepsand)

- östlichster Punkt: 8°34’22“ ö.L. (Wittdün)

- westlichster Punkt: 8°18‘15“ ö.L. (A Hörn) bzw. 8°17’39“ ö.L. (Kniepsand)

Entfernungen:

- Föhr / Nordfriesland (Badestrand Utersum) 2,2 km

- Sylt / Nordfriesland (Hörnum Odde) 5,2 km

- Langeness / Nordfriesland (Kirchhofswarft) 8 km

- Küste / Nordfriesland (Dagebüllhafen) 22 km

- Nordstrand / Nordfriesland (Strucklandungshörn) 31 km

- Helgoland (Düne) 57 km

- Flensburg / Schleswig 71 km

- Niedersachsen (Cuxhafen-Kugelbake) 85 km

- Ostfriesland (Schillighörn) 105 km

- Hamburg 160 km

Zeitzone

Die Insel Amrum gehört zum Bereich der Mitteleuropäischen Zeit (MEZ, nordfriesisch Mitteljuropaisk Tii). Die Realzeit liegt etwa 34 Minuten vor der Koordinierten Weltzeit (UTC).

Fläche

Die Fläche der Insel beträgt 20,43 km² bzw. 7,89 mi², nach alternativen Angaben bis zu 20,46 km², einschließlich des der Insel im Westen angeschlossenen Kniepsandes zirka 36 km² bzw. 13,9 mi². Historisch ist bekannt, dass Amrum – wie andere Nordseeinseln – immer wieder von Landverlusten betroffen war, insbesondere durch Sturmfluten und den Anstieg des Meeresspiegels seit dem Ende der letzten Eiszeit, allerdings nicht in neuerer Zeit - eher im Gegenteil. Im Jahr 1905 wurde die Inselfläche mit 20,37 km² angegeben, sie hat seither also minimal zugenommen. Die Länge der Insel ist von Norden (Amrumer Odde) nach Süden (Wriakhörn) ist 9,9 km, mit Strand 11,3 km, die Breite von Osten (Hörn) nach Westen (Borag) 3,2 km, mit Strand 3,9 km. Die Küstenlänge beträgt 26 km, wovon 15 km auf den Kniepsand entfallen. Höchster Punkt ist die Düne von Skalnastal im Zentrum der Insel auf 31,7 m, die mittlere Seehöhe liegt bei 9,5 m. Der Tidenhub schwankt zwischen 2,2 und 2,5 m. Konkret beträgt er an zwei der Mess-Stellen:

- Amrumer Strand (54°38‘ N, 8°20‘ O) 2,48 m

- Wittdün (54°38‘ N, 8°33‘ O) 2,42 m

Die Landfläche besteht zu mehr als 40 % aus Dünen und zu knapp 35 % aus Agrarland.

Flächenaufteilung 2001

Dünen 8,38 km² 41,00 %

Agrarland 7,31 km² 35,76 %

Waldland 1,85 km² 9,05 %

Heideland 0,74 km² 3,62 %

bebautes Land 0,60 km² 2,94 %

sonstiges 1,56 km² 7,63 %

| Nebel | Norddorf | Wittdün | gesamt | |

| Siedlungs- und Verkehrsfläche | 157 | 63 | 56 | 276 |

| Gebäude und Freifläche insgesamt in ha | 107 | 39 | 30 | 176 |

| davon Wohnen | 87 | 29 | 23 | 139 |

| davon Gewerbe/Industrie | 5 | 1 | 1 | 7 |

| Betriebsfläche (ohne Abbauland) | 2 | 1 | 1 | 4 |

| Erholungsfläche insgesamt in ha | 8 | 4 | 8 | 20 |

| davon Grünanlage | 2 | 1 | 7 | 10 |

| Friedhofsfläche | 1 | - | - | 1 |

| Verkehrsfläche | 39 | 18 | 17 | 74 |

| davon Straße, Weg, Platz | 39 | 18 | 11 | 68 |

| Landwirtschaftsfläche insgesamt | 454 | 131 | 19 | 604 |

| davon Moor | - | - | - | - |

| davon Heide | 47 | 9 | 9 | 65 |

| Waldfläche | 150 | 25 | 9 | 184 |

| Wasserfläche | 4 | 8 | 7 | 19 |

| Abbauland | - | - | - | - |

| Flächen anderer Nutzung (ohne Friedhofsfläche) | 431 | 364 | 169 | 964 |

| davon Unland | 427 | 364 | 169 | 960 |

| Gesamtfläche | 1196 | 590 | 260 | 2046 |

Geologie

Amrum ist eine Nordfriesische Geestkerninsel, das heißt die Insel hat im Inneren einen sogenannten Geestkern – eine leicht gewölbte, eiszeitliche Moräne. Dieser enjtstand während der Saaleeiszeit vor etwa 240.000 bis 125.000 Jahren durch Gletscherablagerungen,. Er ist etwa 6 km lang und 2,5 km breit. Im Verlauf der Jahrtausende wurden durch Meeresspiegelanstiege und Sandverwehungen die heutige Inselstruktur und die Dünenlandschaft geformt. Dabei haben sich um den Geestkern herum Dünen, Heideflächen, Wälder, Salzwiesen und der große, vorgelagerte Kniepsand gebildet.

Die geologisch-morfologischen Verhältnisse der nordfriesischen Inseln wurden ganz wesentlich durch die letzten Eiszeiten (Elster, Saale und Weichsel) geprägt. Wärend der Kaltzeiten (Glazial) rückten die Gletscher aus dem skandinavischen Raum vor. Durch die Vereisung wurden enorme Wassermengen der Meere gebunden, was im Laufe der Zeit zu einer drastischen Absenkung des Meeresspiegels führte. So lag während der Hauptvereisungsphasen die Nordseeküste aufgrund der Regression (Meeresrückzug) etwa in Höhe der Dogger-Bank. Erneute Meereseinbrüche erfolgten in den Zwischeneiszeiten, auch Interglazial genannt. In dieser Ära der Erdgeschichte waren die drei Inselkerne von Amrum, Föhr und Sylt noch miteinander verbunden und bildeten das so genannte „Westland. Während des Eem-Interglazials und der Bildung des Eem-Meeres durch die abschmelzenden Eismassen, ragte diese Landmasse aus dem Meer heraus.

Vor etwa 70.000 Jahren, während der letzten Eiszeit (Weichsel-Kaltzeit), sank der Meeresspiegel erneut um zirka 100 m gegenüber dem heutigen Niveau ab. Am Ende des Pleistozäns kam es schließlich zur Aufspaltung des „Westlandes“. Zwischen den heutigen Inseln Amrum und Föhr entstand infolge des Abschmelzens der Inlandseismassen eine Schmelzwasserrinne. Der erneute Meeresspiegelanstieg im Holozän durch die Flandrische und Dünkirchener Transgression auf das heutige Niveau führte schließlich zur endgültigen Teilung des ursprünglich zusammenhängenden „Westlandes“. Es entstanden die Inseln Amrum, Föhr und Sylt. Dementsprechend besitzen auch alle drei Inseln einen pleistozänen Untergrund, der so genannte Geestkern, der von Marschland umgeben ist. Aus diesem Grunde werden diese Inseln auch als Geestinseln bezeichnet.

Die pleistozänen Sedimente auf Amrum bestehen überwiegend aus Sand- und Kiesschichten sowie häufig eingeschaltetem Geschiebe. Sie wurden während der Elster- und Saaleeiszeit abgelagert. Die letzte Kaltperiode, die Weichseleiszeit, hat auf Amrum keine Ablagerungen hinterlassen, da die Gletscher nicht mehr bis in dieses Gebiet vordringen konnten. Die Sande und Kiese, mit Mächtigkeiten zwischen etwa 20 und 30 m, bedecken fast die gesamt Insel. Die Herkunft der charakteristischen Geschiebe, wie zum Beispiel Rhombenporphyr oder Rapakiwi-Granit, lässt sich eindeutig den skandinavischen Ländern zuordnen. Das älteste anstehende Gestein, einen Limonitsandstein aus dem Tertiär, findet man am Steenodder Kliff, ganz im Norden der Insel. Es handelt sich sehr wahrscheinlich um eine in situ-Bildung (am Ort entstanden).

Amrum hat ihre Inselgestalt erst nach geologischen Ereignissen im Holozän erhalten. Besonders entscheidend war die sogenannte Flandrische Transgression (ein Meeresspiegelanstieg) zwischen etwa -5500 und -3000, die dazu führte, dass das Gebiet vom Festland abgetrennt und zu einer Insel wurde. Vor der urkundlichen Ersterwähnung im Jahr 1231 war Amrum Teil eines größeren zusammenhängenden Küstengebiets namens das „Westland“.

Von besonderer Bedeutung für die heutige Gestalt und Position der Inseln waren die beiden Sturmfluten von 1362 (Mannsdränke) und von 1634 (Marcellus-Flut), die mit katastrophalen Landverlusten verbunden waren. An vielen Stellen waren infolge von Austorfung zur Gewinnung von Salz größere Senken entstanden, sodass das Meer bei Sturmflut leichtes Spiel hatte. Erst als die alten, maroden Deiche im Nachhinein verbessert und erhöht wurden, konnten die Landverluste gestoppt und wieder Neuland gewonnen werden.

Landschaft

Amrum hat eine Größe von 20,43 km² und ist eine der drei nordfriesischen Geestkerninseln (Amrum, Sylt, Föhr), die zehntgrößte in Deutschland. Im Osten grenzt sie an das Wattenmeer. Den Kern der Insel bildet der Geestrücken. Östlich davon, inmitten einer agrarisch geprägten Landschaft, liegen die vier alten Ortschaften der Insel: Norddorf, Nebel, Süddorf und Steenodde. Auf dem Geestrücken selbst findet man außerdem ausgedehnte Wald- und Heidegebiete, die im Wesentlichen einen Streifen in Nord-Süd-Richtung bilden.

Westlich des Geestrückens befindet sich über die gesamte Länge der Insel ein Dünengebiet. Die maximale Breite dieses Gebietes beträgt über einen Kilometer, die Länge etwa 12 km. Die höchste Amrumer Düne ist mit 31,7 m die Düne a Siatler, zu deutsch „die Setzerdüne“, bei Norddorf. Auf dieser Düne befindet sich eine Aussichtsplattform. Nach Norden hin läuft das Dünengebiet zur so genannten Amrumer Odde aus. Nördlich von Norddorf sowie zwischen Steenodde und Wittdün befinden sich zwei kleinere Marschgebiete, die abgedeicht sind. Bei Niedrigwasser ist es möglich, die Nachbarinsel Föhr durch eine Wattwanderung zu erreichen.

Die Amrumer Odde, friesisch Aad, liegt nordöstlich der Ortschaft Norddorf. Sie ist etwa 2 km lang und durchschnittlich 150 bis 200 m breit. Sie besteht überwiegend aus einem bis zu 22,5 m hohen Dünengürtel. Die Odde ist durch den stetig weiter nach Osten bzw. Nordosten weiter wandernden Kniepsand entstanden und ist heute ein Naturschutzgebiet, das vom Verein Jordsand betreut wird. Sie dient zahlreichen Seevögeln als Nistplatz. Daher darf die Odde von Wanderern nur an der Küstenlinie umrundet werden. Zur Vermeidung eines Meeresdurchbruchs wurde 1955 an der schmalsten Stelle im Süden der Odde ein kurzer Deich in Längsrichtung errichtet.

Am südlichen Ende der Insel befindet sich Wittdün, der jüngste Ort der Insel. Westlich des Dünengürtels schließt sich auf ganzer Länge der Kniepsand an, eine extrem langsam wandernde Sandbank in der Nordsee, zugleich einer der breitetesten Sandstrände Nordeuropas. Eine Seekarte des Holländischen Seefahrers L.J. Waghenaer von 1585 zeigt den Kniepsand als Ameren bor (Amrumer Barriere). Auf dieser Karte greift der Kniepsand quer zur Inselküste weit hinaus auf See. Die Insel wirft „einen sandigen Strich zwei Meilen weit hinaus“ stand in dem kurzen Bericht über Amrum vom Reiseschriftsteller Braun-Hogenberg.

Eine Karte von 1800 zeigt, dass die Sandbank nur im Südwesten, etwa zwischen Satteldüne und Wriak-Hörn, Verbindung mit Amrum hatte. Von dort aus ging ein Arm im weiten Bogen hinaus auf See. Spätere Karten lassen dann ein Heranrücken dieses Armes erkennen, bis der Sandarm etwa einen Kilometer enfernt parallel zur Inselküste verläuft. Der Arm verlängert sich nach Norden, und um 1880 bildet er einen Haken nach Süden aus. Zwischen Kniepsandarm und Inselküste befand sich der „Kniephafen“, dessen Öffnung von Norden her noch um1900 bis in die Höhe der Halle von Nebel reichte. Die Versandung (von Süden) ging so rasch, daß in kurzer Zeit die Bootsschuppen der Rettungsstation zweimal nach vorne verlegt werden mußten. Um 1900 wurde querab von Norddorf eine Brücke für den Schiffsverkehr mit Hörnum gebaut. Diese musste schon im Jahre 1909 einen Kilometer nach Norden verlegt werden, im Jahre 1937 mußte sie wieder um 500 Meter nach Norden verlegt werden. Bald wurde sie auch dort von der Versandung erreicht. Auch heute wandert die Kniepsandbank noch nordwärts (Durchschnittlich 50 Meter im Jahr). Man muß heute nochmit einer weiteren Erhöhung der Sandfläche rechnen (zwischen 0,8 m und 1,2 m über dem mittleren Hochwasser). Auf dem Kniepsand in Höhe des Quermarkenfeuers ist seit kurzer Zeit eine ganz neue Entwicklung zu beobachten: Dort haben sich Dünenstreifen (teilweise 2 m hoch) gebildet. Während der Sommermonate bilden sich durch Sandflug und Pflanzenwuchs auch anderorts kleine Dünen, die aber durch herbstliche Sturmfluten wieder eingeebnet werden.

Bis Mitte der 1960er Jahre war der Kniepsand der Insel Amrum westlich vorgelagert und durch einen Priel vom Inselkern getrennt. Derzeit bildet er einen scheinbar zur Insel Amrum gehörenden, bis zu 1,5 km breiten, rund 15,5 km² umfassenden Sandstrand, der der gesamten Westküste der Insel vorgelagert ist und unmittelbar in die tatsächlich zu Amrum gehörenden Sanddünen übergeht. Im Laufe der nächsten Jahrhunderte wird ein Weiterwandern des Kniepsandes um die Nordspitze Amrums, die Amrumer Odde herum erwartet.

Erhebungen- A Siatler 31,7 m

- Aussichtsdüne 31,5 m

- Westerheide 31,4 m

- Vogelkoje 29,1 m

- Satteldüne 27,7 m

- Großdüne 26,9 m

- Odde 22,5 m

Kanal

- Nordkanal 2 km (höchster Punkt 7 m)

See

- Dünensee Wriakhörn 1,5 ha (Tiefe 2 m)

Flora und Fauna

Amrum zeichnet sich durch eine außergewöhnliche und vielfältige Pflanzenwelt aus, die von den unterschiedlichen Landschaftstypen der Insel geprägt ist:

- Dünen und Kniepsand: Hier wachsen typische Dünengräser wie Strandhafer, Strandwermut und zahlreiche sandliebende Pflanzen wie das Sand-Veilchen (Viola rupestris) und die Sand-Grasnelke (Armeria maritima). Auch seltene Arten wie die Stranddistel und das Bergsandglöckchen kommen vor, teils durch Wiederansiedlungsprojekte.

- Heidegebiete: Besonders im August blüht die Besenheide (Calluna vulgaris) großflächig. In manchen Dünentälern finden sich kleine Sumpfgebiete mit dem Rundblättrigen Sonnentau, einer fleischfressenden Pflanze.

- Wald: Der Amrumer Wald wurde ab 1948 künstlich angelegt und besteht heute vor allem aus Kiefern, Fichten und Birken. Er ist der größte Wald aller deutschen Nordseeinseln.

- Salzwiesen und Marschland: Entlang der Ostküste wachsen salztolerante Pflanzen wie Strandflieder, Strandaster, Queller (Salicornia europaea) und Andelgras. In den Marschgebieten finden sich Sauergräser und die Kuckuckslichtnelke.

Flora

Die Amrumer Flora wird durch die Lage am Meer und die unterschiedlichen, meist nährstoffarmen Landschaften der Insel bestimmt. Das Wattenmeer bietet zwar relativ wenigen Tier- und Pflanzenarten einen Lebensraum, allerdings kommen diese in großer Anzahl vor. Diese Artenarmut und der gleichzeitige Individuenreichtung ist hauptsächlich auf ständig wechselnde Milieubedingungen im Ökosystem zurückzuführen.

Ebbe und Flut und die damit verbundenen Schwankungen im Salzgehalt, in der Feuchtigkeit, Temperatur und dem Nahrungsangebot erfordern eine spezielle Anpassung von Fauna und Flora.

Die wichtigsten Lebewesen im Wattboden sind vor allem Kieselalgen (Diatomeen), Muscheln, Schnecken, Krebse und Würmer. Aufgrund der großen Anzahl an Individuen ist das Watt tatsächlich eines der biologisch produktivsten Lebensräume überhaupt. Hinzu kommt, dass der Strand, die Dünengebiete und die Salzwiesen Lebensraum für zahlreiche Vogelarten ist.

Besonders die Kieselalgen findet man in großer Anzahl. In einem Kubikzentimeter Wattsediment können bis zu einer Million dieser Organismen auftreten. Diese Einzeller bestehen aus einem Zellkern und einer silikatischen Hülle. Ihre Größe reicht von einem tausendstel Millimeter (= 1 µm) bis zu einem oder zwei mm. Wegen ihrer geringen Größe sind sie im Watt mit dem Auge nur als rotbraune Flecken zu erkennen. Unter dem Mikroskop hingegen erschließt sich einem die außerordentliche Schönheit und Formenvielfalt dieser Organismen. Kieselalgen stehen am Anfang der Nahrungskette, sind also Grundlage für die Existenz der höheren Lebewesen und werden von Würmern, Schnecken und Fischen gefressen.

Auf Teilen des Kniepsands und im breiten Dünengürtel wachsen Dünengräser wie der Strandhafer, sowie Strandwermut und zahlreiche andere Sand liebende Pflanzen wie die Bergsandglöckchen, die im Sommer in geschützten Dünenlagen blühen. Auch einige vom Seewind gekrümmte, kleinwüchsige Kiefern sowie Kriechweiden sind in geschützten Lagen anzutreffen. Bis in die 1970er Jahre fand man dort noch die seltene Stranddistel.

Östlich davon liegt liegen Heidegebiete, gemischt mit Nadel- oder Mischwald. Im August kommt es zur großflächigen Blüte der Besenheide, Calluna vulgaris. Hier, wie auch in manchen Dünentälern, finden sich kleine Sumpfgebiete, in denen man zum Beispiel den Rundblättrigen Sonnentau findet. Vorkommen des Lungenenzians, Gentiana pneumonanthe, sind in den 1990er Jahren erloschen.

Lange Zeit war Wald ein Fremdwort für die Insulaner. Nur Heide wuchs in Hülle und Fülle. Der Rest war Ackerland. Pastor David Monrad versuchte im 17. Jahrhundert nach eigener Aussage, vergeblich Bäume zu pflanzen. Alle Versuche schlugen fehl. Der salzige Nordwind ließ alle Setzlinge vertrocknen. Die erste Baumpflanzung fand 1866 nach dem Bau der Vogelkoje statt. Zur Tarnung des Kojenmannes legte die Gemeinde ein Wäldchen von Birken, Erlen und Pappeln an. Nur mühsam erreichte er eine geringe Höhe. Kurz darauf legte der Staat bei Nebel eine Aufforstung mit Birken im „Matje-Tal“ und eine Pflanzung mit Kiefern auf der Heide bei Nebel an. Die Birken entwickelten sich zu einem märchenhaften Hain. Und die Kiefernpflanzung bildete den Grundstock für den heutigen Wald bei Nebel. Am Leuchtturm, bei Norddorf und Privatleuten folgten weitere Aufforstungen. 1948 bepflanzten die Gemeinden zusammen mit dem Amrumer Forstverband eine große Heidefläche als Erholungsgebiet für Gäste an. Von den Nordseeinseln hat Amrum heute den größten Waldbestand. Am Anfang der Aufforstung pflügte man die Heide in bestimmten Bereichen tief. Die eine halben Meter unter der Heide abgelagerte Ortsteinschicht sollte aufgebrochen werden. Ortstein ist wasserdurchlässig und sieht aus wie verrostetes Eisen. War das Klima (Wind, Sandflug) der Insel schon schwierig, kamen Wildkaninchen und rattengroßen Ostschermäuse als ein weiteres Problemen hinzu. Sie hatten junge Kiefern und Laubbäume als Nahrungsquelle entdeckt. Damit das charakteristische Bild der Insel (Heide) erhalten blieb, begannen die Amrumer Ende der 1960er Jahre mit Aufforstungsmaßnahmen.

Mit 185 ha Wald hat Amrum heute den größten Waldanteil aller Nordseeinseln. Man findet hier vor allem Schwarzkiefern, Fichten und Birken. Den künstlichen Charakter nach der Aufforstung hat der Wald inzwischen weitgehend verloren. So finden sich zahlreiche Pflanzen auf allen Ebenen, auch viele Pilzarten. Auf den Geestflächen östlich des Waldes wird meist extensive Landwirtschaft betrieben. Auf den Magerrasen der dortigen Wiesen wachsen zahlreiche Pflanzenarten wie Rundblättrige Glockenblume, Grasnelke, Karthäusernelke und verschiedene Habichtskräuter.

In den kleinen Marschgebieten fallen vor allem einige Sauergräser und die Kuckuckslichtnelke auf. Hier ist der Boden am fruchtbarsten. Selbst die Böden der Amrumer Gärten sind eher nährstoffarm und lassen ohne spezielle Düngung nur bestimmte Gartenpflanzen wie Stockrosen gut gedeihen.

Auf den Salzwiesen am Ostrand der Insel findet man ähnliche Gesellschaften wie auf dem Kniepsand. Der Strandflieder blüht dort oft in großer Zahl. Auch die Pionierpflanze Queller sowie das Andelgras sind häufig.

Fauna

Die Amrumer Fauna wird wie die Flora durch die Insellage in der Nordsee bestimmt. So gibt es auf der Insel nur kleine wildlebende Säugetiere, wie Hasen, Mäuse, Igel und Fledermäuse. Im 12. Jahrhundert wurden auf Amrum Wildkaninchen als Jagdwild eingeführt. Sie bevölkern auch heute noch die Insel. Eine trächtige Füchsin wurde vor einigen Jahren auf der Insel ausgesetzt. Sie und ihre Nachkommen haben großen Schaden in der Tierwelt angerichtet, sind aber inzwischen erlegt worden. Im Meer und auf den Amrum vorgelagerten Sandbänken, also im Bereich des Nationalparkes, leben Seehunde, Kegelrobben und Schweinswale. Im Januar und Dezember werden vereinzelt nach Sturmfluten junge Kegelrobben vom der Insel vorgelagertem Jungnamensand an den Amrumer Strand getrieben und vom Weibchen versorgt.

Die Vogelwelt ist besonders reichhaltig. Amrum gehört zu den wichtigsten Brutgebieten für Seevögel in Deutschland. So ist es das Hauptbrutgebiet der Eiderente, aber auch Austernfischer, Brandgänse, Küstenseeschwalben, Möwen wie Silbermöwe, Sturmmöwe und Heringsmöwe und viele andere Arten brüten am Strand, in den Dünen oder am Wattenmeer. Dazu kommen zur Zeit des Vogelzugs riesige Schwärme von Vögeln wie Knutt, Ringelgans oder Sanderling, die an der Küste genügend Nahrung finden. Außerdem finden sich auf Amrum, vor allem im Osten der Insel, zahlreiche Singvogelarten. Fasane wurden ebenfalls als Jagdwild eingeführt und sind häufig anzutreffen.

Waldeidechsen und Amphibien wie Moorfrosch, Kreuzkröte und Teichmolch sind weitere Vertreter der landlebenden Wirbeltiere. Amrum ist ebenfalls reich an Insekten- und Spinnenarten. Besonders fallen Schmetterlinge - nicht nur Tagfalter - auf.

Im Meer um Amrum herum finden sich zahlreiche nordsee- und wattenmeertypische Fischarten wie Scholle und Atlantischer Hering. Die Zahl der übrigen Meerestiere und ihre Vielfalt ist ebenfalls immens - stellvertretend seien der Einsiedlerkrebs, die Wellhornschnecke und der Pierwurm genannt. Kommerziell verwertet werden vor allem Sandgarnelen, die fälschlicherweise als „Krabben“ in den Handel kommen, sowie Miesmuscheln, die in großer Zahl durch Muschelkutter von den Sandbänken „geerntet“ werden.

Naturschutz

Die Pflanzen- und Tierwelt der Insel Amrum ist durch die Nähe zum Meer, aber auch durch teils extreme Bedingungen mit hohem Schutzwert gekennzeichnet, die zur Ausbildung von seltenen, ökologisch sehr wertvollen Pflanzen- und Tiergesellschaften geführt haben. Dem wurde durch die Einrichtung von zwei Naturschutzgebieten (Amrumer Dünen und Amrumer Odde) sowie die Lage am Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer Rechnung getragen. Die Gesamtfläche der beiden Naturschutzgebiete beträgt 7,99 km², das entspricht 39,09 % des gesamten Landareals. Konkret entfallen davon auf die Amrumer Dünen 7,28 km² und auf die Amrumer Odde 0,71 km². Vorkämpfer der Ökologiebewegung auf Amrum sind zwei Vereine: Öömrang Ferian i.f. (Naturschutzverein für Amrum, Naturzentrum Norddorf, Strunwai 31, D-25946 Norddorf) und der Verein Jordsand (Amrum Odde, D-25946 Norddorf).

Mit Stand 2017 gibt es auf Amrum vier Schutzgebiete und den Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer (Amrumer Teil), die der Verein Öömrang Ferian im Auftrag des Landesamtes für Natur- und Umweltschutz und des Landesamtes für den Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer betreut. Das Naturschutzgebiet Amrumer Dünen liegt im Westen der Insel. Es wurde 1971 ausgewiesen, umfasst fast alle Dünengebiete der Insel und gehört zu allen drei Inselgemeinden. Die Amrumer Odde bildet den nördlichsten Teil der Insel und liegt nordöstlich der Ortschaft Norddorf auf Amrum. Das Gebiet wurde 1936 als Naturschutzgebiet (NSG) ausgewiesen. Das Naturschutzgebiet Amrumer Ostküste erstreckt sich entlang der Uferlinie an der Wattseite der Insel.

Das Landschaftsschutzgebiet Amrum (LSG) umfasst die gesamte Insel Amrum ohne die Siedlungsbereiche und ohne die Naturschutzgebiete, rund 60 Prozent der Inselfläche. Die Küstengewässer und Wattflächen um die Insel herum bilden den Amrumer Teil des Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer, den der Öömrang Ferian gemeinsam mit dem Verein Naturschutzgesellschaft Schutzstation Wattenmeer betreut.

Klima

Amrum liegt im Bereich des vom Golfstrom bestimmten, kühl gemäßigten Meeresklimas. Insgesamt gesehen ist das Wetter hier meist etwas rauer als auf der Nachbarinsel Föhr, die im Schutz von Amrum liegt. Die Temperaturen sind hier wie auf den anderen Nordfriesischen Inseln sind nicht so großen Schwankungen unterlegen wie die Temperaturen im Landesinneren. Hier herrscht ein milderes Seeklima, so dass es im Sommer nicht so drückend schwül-warm ist und im Winter nur selten friert.

Angenehm ist auf Amrum, so heißt es in einer Darstellung der Vereinigung Ambronia, „die leichte Brise, die immer da ist. Auch die höhere Luftfeuchtigkeit wirkt belebend auf den Organismus. Der Wind und das Meer spielen eine entscheidende Rolle für die positive Wirkung des Klimas auf den gesundheitsbewussten Urlauber: Die Luft, die vom Festland kommt wird auf dem Weg über das Wasser gereinigt, die Luft, die vom Meer her kommt ist klar und sauber. Ohne Schadstoffe, angereichert mit Aeorosolen und Jod ist dieser Wind das reinste Inhalatorium für Ihre Lungen.

Viele Menschen, die unter Heuschnupfen, Asthma und Allergien leiden, können hier endlich wieder tief durch atmen. Aerosole und Jod zusammen bewirken eine Entkrampfung der Bronchien und Sie atmen wieder freier und tiefer. Der Seewind bewirkt aber nicht nur eine Heilung der Atemwege, sondern auch den Reizklimaeffekt. Das bedeutet, dass Ihre Haut durch die ständige Luftbewegung abgekühlt wird. Sie wird dadurch besser durchblutet und widerstandsfähiger gegen Umwelteinflüsse. Ihr Stoffwechsel wird angeregt und Ihr Appetit steigt, Ihr Schlaf- Wachrhythmus stabilisiert sich und insgesamt fühlen Sie sich vitaler und viel wohler.

Bei Spaziergängen oder längeren Wanderungen am Meer sollten Sie so dicht an der Flutkante gehen wie möglich, denn hier ist die positive Wirkung der Nordseeluft am effektivsten. Schon bei zehn Metern Abstand zur Flutkante sind es nur noch 50 % des Aerosols, das Sie einatmen. Also, so dicht ran ans Wasser wie möglich, um den größtmöglichen gesundheitlichen Effekt zu haben.“

Klimadaten für Amrum

| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |

| Mittelmaixmum (°C) | 2,6 | 2,6 | 4,8 | 8,9 | 14,1 | 17,2 | 18,5 | 19,1 | 16,3 | 12,4 | 7,9 | 4,5 | 10,8 |

| Mittelminimum (°C) | −0,9 | −1 | 0,8 | 3,5 | 8 | 11,5 | 13,4 | 13,9 | 11,9 | 8,5 | 4,2 | 0,9 | 6,3 |

| Niederschlag (mm) | 57,3 | 35,1 | 44,9 | 39,5 | 41,5 | 55,9 | 62,1 | 72,1 | 82,5 | 88,5 | 94,3 | 71,6 | 745,3 |

| Niederschlagstage | 12 | 8 | 10 | 9 | 8 | 9 | 11 | 11 | 13 | 13 | 16 | 13 | 133 |

| Luftfeuchtigkeit (%) | 90 | 88 | 86 | 81 | 77 | 76 | 78 | 77 | 79 | 84 | 86 | 88 | 82,5 |

| Sonnenstunden | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4,7 |

| Wassertemperatur (°C) | 4 | 3 | 4 | 6 | 10 | 13 | 16 | 17 | 15 | 13 | 9 | 6 | 9,7 |

Mythologie

Einst war der Meermann Ekke Nekkepen seines alten Meerweibes Ran überdrüssig geworden und wollte ein schönes junges Menschenfräulein freien. Er ging also auf Hörnum an Land und wanderte in Schiffertracht am Sylter Strand entlang. Gegen Abend begegnete ihm beim Küssetal ein Mädchen, Inge von Rantum geheißen. Der Alte war gleich verliebt in sie und gebärdete sich wie ein Nachtschwärmer. Auf der Stelle begann er um sie zu freien und sagte ihr schmeichelnde Worte. Die Maid wurde verlegen, es bangte ihr vor dem ungebetenen Freier. Der Nix steckte ihr einen goldenen Ring an den Finger, band ihr eine goldene Kette um den Hals und erklärte: „Nun hab ich dich gebunden, nun bist du meine Braut“. Die Jungfrau weinte und bat ihn, er solle sie frei lassen, doch gab sie ihm seinen goldenen Ring und seine Kette nicht zurück. Da sprach der Meermann zu dem Mädchen: „Ich mag dich, muss dich haben. Magst du mich, sollst mich kriegen. Willst du nicht, kriegst mich doch. Mittewoch haben wir Gelag. Doch kannst sagen, wie ich heiß, dann bist du frei und meiner los.“ Die Jungfrau gelobte, sie wolle am folgenden Abend Bescheid sagen, daraufhin ließ er sie gehen. Im Stillen lachte die Maid bei sich: „Ich werde es schon erfahren, wie der Freier heißt!“ Doch nirgends, wo immer sie auch fragte, kannte man seinen Namen. Am folgenden Abend ging sie wieder an den Strand und weinte. Bei der Thorsecke auf Hörnum hörte sie im Berg jemanden singen, es war wohl ihres Freiers Stimme: Heute werd, ich brauen. Morgen werd, ich backen. Übermorgen will ich Hochzeit machen. Ich heiße Ekke Nekkepen; Inge von Rantum gehört zur Auserwählten - und das weiß niemand als ich! Als die Jungfrau dies hörte, wurde ihr leichter ums Herz; sie eilte sogleich zum Küssetal, um dort ihren Freier zu erwarten. Nach einer Weile kam er auch; gleich rief sie ihm zu: „Du heißt Ekke Nekkepen, und ich bleibe die Inge von Rantum!“ Dann lief die Maid schnell nach Hause samt ihren goldenen Schmucksachen; der Meernix aber hatte das Nachsehen. Seit diesem Geschehen war der Meermann auf alle Rantumer böse und brachte ihnen Unglück und Schaden, wo er nur konnte. Er ließ seine Frau Salz mahlen; das erzeugte einen solchen Wirbel, dass manches Schiff darin versank. Auch der Lärm des Mahlens übertönte so manchen verzweifelten Hilferuf. Von dem vielen Salzmahlen der Meerfrau, so erzählt die Sage, ist zuletzt auch die ganze, weite See salzig geworden.

Geschichte

Gemessen an der Erdgeschichte ist Amrum ein junges Gebilde, entstanden erst vor etwa 200.000 Jahren, als sich die Gletscher der Saaleeiszeit von Skandinavien bis nach Mitteleuropa ausdehnten und riesige Erdmassen und Gerölle transportierten. Ohne die Saaleeiszeit gäbe es kein Dänemark, Schleswig-Holstein, Sylt, Föhr und kein Amrum. Nordsee und Ostsee wären ein einziges, vereintes Meer.

Amrum besteht aus einer Altmoräne dieser Eiszeit - bis 18 m hoch über dem Meeresspiegel ist diese Moräne am Mühlenhügel bei Nebel und am Eesenhuug bei Steenodde aufgelagert. Erst sehr viel später, nach Beginn der Zeitrechnung und dem erneuten Anstieg des Meeresspiegels seit dem Ende der letzten Eiszeit, griff der „Blanke Hans“ gestaltend in die weitere Entwicklung der Insellandschaften ein. Im Norden lagerte sich aus angespültem Seesand die Nordspitz, die Odde, an und im Süden die Südspitze Wittdün. Im Schutze beider Nehrungen entstanden dann - ebenfalls aus Meeresablagerungen - kleine Marschenflächen und Salzweisen. Aus der hohen Inselgeest bildeten sich Dünen, deren Entstehung nach Ausweis der Bodenfunde erst seit dem 14. Jahrhundert datiert.

Noch heute rätseln Geologen über die kurzzeitige Herkunft dieser Sandmassen, die mit vis zu 32 m hohen Dünenzügen westlich von Norddorf und nordwestlich von Wittdün fast die Hälfte der Inselfläche bedecken. Dünen stammen aus dem Meer. Aber woher holten sich Wellen und Wind die Menge dieses Sandes? Möglicherweise hat eine kleine Zwischeneiszeit vom 14. bis 16. Jahrhundert mit einem Absinken des Meeresspiegels und der Freigabe einer breiten Strandzone dem Wind die Voraussetzung für eine Dünenbildung gegeben, denn auch auf Sylt sind die Dünen erst nach dem 14. Jahrhundert entstanden.

Neolithikum

Die Nordfriesische Insel Amrum war lange als eine der Regionen an der Nordseeküste bekannt, die erst sehr spät dauerhaft besiedelt wurde. Bis vor wenigen Jahren galt als gesichert: Die ältesten eindeutigen Spuren menschlicher Anwesenheit stammen aus der Jungsteinzeit und sind etwa 5000 Jahre alt. Diese Spuren gehören der Trichterbecherkultur (TBK) an, die ab etwa 4100 v. Chr. die Küstenlandschaft erreichte. Die Menschen dieser Zeit waren die ersten Ackerbauern und Viehzüchter der Region. Sie rodeten lichte Birken- und Haselwälder, legten kleine Felder für Emmer, Einkorn und Gerste an, hielten Rinder, Schweine und Schafe und fertigten charakteristische Keramik mit trichterförmigem Rand. Das auffälligste und dauerhafteste Zeugnis ihrer Anwesenheit auf Amrum sind die Megalithgräber. Das bekannteste ist das Hünenbett von Nebel, ein etwa 40 Meter langes und 6 Meter breites Langbett aus gewaltigen Findlingen, das ursprünglich eine oder mehrere hölzerne Grabkammern barg. Solche Anlagen wurden über viele Generationen hinweg genutzt und belegen sesshafte Gemeinschaften mit komplexen Bestattungsritualen und vermutlich einem ausgeprägten Ahnenkult.

Das älteste nachweisbare Bauwerk der Insel ist der Krümwal, ein etwa drei Kilometer langer und bis zu drei Meter hoher Erdwall, der sich in leicht geschwungener Linie quer über die Insel von Nebel im Osten bis kurz vor Steenodde im Westen zieht. Jahrhundertelang galt er als natürliche Düne oder als mittelalterlicher Landwehrrest. Seit 2018 führten das Archäologische Landesamt Schleswig-Holstein und die Universität Kiel jedoch systematische Untersuchungen durch: Bohrkerne, Bodenprofile, OSL-Datierungen (optisch stimulierte Lumineszenz) und Radiokarbonmessungen an eingelagerten Holzkohle- und Torfresten. Das Ergebnis war sensationell: Der Kern des Walls wurde in der Zeit hzwischen -6700 und -6000 künstlich aufgeschüttet. Das entspricht dem späten Mesolithikum, genauer der Zeit zwischen etwa 6750 und 6050 v. Chr. Damit ist der Krümwal nicht nur rund 3000 Jahre älter als die Megalithgräber, sondern einer der ältesten künstlichen Erdbauten Norddeutschlands überhaupt.

Zur Zeit seiner Errichtung lag die Nordseeküste noch viele Kilometer weiter westlich. Amrum war kein Insel, sondern Teil einer weiten, flachen Landschaft aus lichten Birken- und Kiefernwäldern, Mooren und offenen Grasebenen – ein ideales Jagdrevier für mesolithische Jäger und Sammler der Maglemose- und frühen Kongemose-Kultur. Der Krümwal wurde höchstwahrscheinlich von diesen Gruppen errichtet. Die wahrscheinlichste Funktion ist die einer monumentalen Treibjagd-Anlage: Der gebogene Wall könnte dazu gedient haben, Rotwild, Elche und Auerochsen in eine bestimmte Richtung zu lenken, vielleicht zu einem natürlichen Engpass oder einer Fallgrube. Ähnliche, wenn auch deutlich kleinere Strukturen sind aus Dänemark und Südschweden bekannt.

Bronzezeit

Während der Bronzezeit (um -2000 bis -500) war Amrum kleiner als heute und bestand im Wesentlichen aus dem heutigen Geestkern. Dieser leicht erhöhte Sandkern ragte wie eine sichere Insel aus den umliegenden Marschen und Wattflächen heraus und bot Schutz vor Sturmfluten. Die Landschaft war geprägt von offenen Heideflächen, lichten Laubwäldern aus Eiche, Birke, Erle und Hasel sowie kleinen Mooren. Nadelbäume gab es noch nicht.

Die Menschen lebten in kleinen, verstreut liegenden Höfen. Sie betrieben Ackerbau (vor allem Gerste und Emmer) auf den leichten Geestböden und hielten Rinder, Schafe und Schweine. Spuren ehemaliger Ackerflächen und die Grundrisse von Langhäusern wurden bei Grabungen entdeckt. Gleichzeitig nutzten sie das Watt für Fischfang, Muschelsammeln und wahrscheinlich auch für den Salzabbau. Bernstein, der an der Westküste angespült wurde, war ein wichtiges Handelsgut und fand sich oft als Schmuck in Gräbern.

Die fast 140 bronzezeitlichen Grabhügel sind das Herzstück der Amrumer Bronzezeit. Sie liegen vor allem im Inselinneren, rund um Nebel, Norddorf und Süddorf, und bilden teilweise ganze „Friedhofslandschaften“. Viele Hügel sind noch heute als sanfte Erhebungen in der Heide sichtbar, manche erreichen einen Durchmesser von 20 Metern und eine Höhe von zwei Metern. Besonders bekannt ist die Gruppe bei Norddorf, nur wenige hundert Meter westlich der Vogelkoje. Hier liegt eine größere Anlage mit mehreren Grabhügeln, einem Urnenfriedhof der jüngeren Bronzezeit und einem alten Erdwall. Bei Ausgrabungen kamen beeindruckende Funde zum Vorschein: ein gut erhaltener Bohlensarg aus Eichenbohlen, zwei filigrane Bronzeringe, eine Bernsteinperle sowie mehrere Urnen aus der Zeit um -1200 bis -600. Die Bernsteinperlen gehörten wahrscheinlich zu prächtigen Ketten, wie sie Frauen als Zeichen von Status trugen. Viele Hügel zeigen mehrere Bauphasen: Einige wurden bereits in der Jungsteinzeit angelegt und in der Bronzezeit erweitert oder erneut belegt. Das zeigt, dass die Menschen der Bronzezeit die heiligen Plätze ihrer Vorfahren bewusst weiter nutzten und sich damit in eine lange Tradition stellten.

Das Gelände zwischen der historischen Vogelkoje und dem Quermarkenfeuer bei Norddorf ist heute der wichtigste Ort, um die Bronzezeit auf Amrum hautnah zu erleben. Hier stehen mehrere gut erhaltene Grabhügel direkt neben den späteren Siedlungsspuren der Eisenzeit. Seit 2011 gehört das Gebiet zum Naturerlebnisraum Vogelkoje. Besucher können auf einem Rundweg die Hügel erkunden, Informationstafeln lesen und im rekonstruierten eisenzeitlichen Haus auch einen Eindruck vom bronzezeitlichen Alltag gewinnen – denn die Lebensweise änderte sich zwischen Bronze- und Eisenzeit nur langsam.

Die außergewöhnlich hohe Zahl von Grabhügeln macht deutlich, dass Amrum in der Bronzezeit kein abgelegener Außenposten war, sondern ein geschätzter Siedlungs- und Bestattungsplatz. Die Menschen hatten genug Wohlstand, um prächtige Gräber zu errichten und sich mit Bronze- und Bernsteinschmuck zu schmücken. Gleichzeitig lagen sie an wichtigen Handelsrouten entlang der Nordseeküste, über die Bronze aus Süddeutschland oder Dänemark und Bernstein bis ins Mittelmeer gelangte.

Eisenzeit

In der Eisenzeit sah Amrum völlig anders aus als heute. Die Insel war deutlich kleiner und bestand im Wesentlichen aus der heutigen Geestkernzone. Die Westküste lag etwa dort, wo heute die Kniepsand-Platte beginnt; weite Teile des heutigen Norddorfs und Nebels waren noch nicht vom Meer abgetrennt. Typisch waren ausgedehnte Laubwälder (vor allem Eiche, Erle, Birke und Hasel) sowie offene Heide- und Grasflächen. Nadelbäume wie Kiefer oder Fichte fehlten völlig – sie wurden erst im 18./19. Jahrhundert eingeführt. Die Menschen lebten von Viehzucht (Rinder, Schafe, Schweine), etwas Ackerbau auf leichten Geestböden (Gerste, Emmer) und von der Nutzung der umgebenden Watt- und Marschflächen. Salzgewinnung, Fischfang und der Handel mit Bernstein und Eisen dürften ebenfalls eine Rolle gespielt haben.

Während der Antike war Amrum nachweislich besiedelt. Archäologische Ausgrabungen in den Norddorfer Dünen haben ein etwa 2000 Jahre altes Langhaus freigelegt. Radiokarbonanalysen an verkohlten Getreidekörnern und Holzkohlen datieren die Siedlung auf die Zeit zwischen etwa -100 und 100. Die Fundsätte umfasst mindestens zwei Langhäuser, einen gepflasterten Hofplatz und mehrere Feuerstellen . Radiokarbonanalysen an verkohlten Getreidekörnern und Holzkohlen datieren diese Siedlung genau in die Übergangszeit von der ausgehenden vorrömischen Eisenzeit zur beginnenden Römischen Kaiserzeit. Die Funde deuten auf ein Gehöft mit Stall- und Wohnbereichen hin, das mindestens einmal abgebrannt und wieder aufgebaut wurde. Die Bewohner Amrums in der Antike lebten im sogenannten Geestkern, dem sturmflutsicheren Inselinneren, und betrieben Ackerbau und Viehzucht. Die Siedlungsplätze und Grabhügel aus dieser Zeit sind heute vielfach wieder von Dünen überdeckt, wurden aber durch archäologische Grabungen dokumentiert. Bei Notgrabungen gefunden wurden Reste von Pfostenspuren, Herdstellen, Keramik der jüngeren vorrömischen Eisenzeit bis in die römische Kaiserzeit (um -300 bis 300) sowie Eisenschlacke gefunden. Es handelt sich um ein kleines, wohl mehrere Gehöfte umfassendes Dorf, das direkt an der damaligen Westküste lag – also an einem strategisch günstigen Ort mit direktem Zugang zum Meer und zum Watt. Die Häuser waren typische langrechteckige Pfostenhäuser mit lehmbeworfenen Flechtwänden und Reet- oder Grassodendächern. Ein solches Haus wurde ab 2013/14 originalgetreu rekonstruiert.

Im Rahmen des Projekts „Naturerlebnisraum Vogelkoje“ entstand ab 2011 ein archäologischer Erlebnispark. Nach der Eröffnung des Geländes im Juni 2011 wurde im Februar 2014 Richtfest für das rekonstruierte eisenzeitliche Langhaus gefeiert. Das Gebäude basiert auf Funden aus Nordfriesland und Angeln und zeigt einen typischen Wohn-Stall-Haus-Grundriss der jüngeren Eisenzeit: Länge ca. 18 m, Breite 6 m, Wohnteil mit zentraler Feuerstelle, Sitzbänken und Webstuhl, Stallteil für einige Rinder oder Schafe sowie Lehmflechtwände, strohgedecktes Dach ohne Schornstein (Rauchabzug durch die Giebel). Zusammen mit Informationstafeln, einem nachgebauten Megalithgrab und einem Abschnitt des Krümwals (als mesolithisches Element) soll hier die gesamte Bandbreite der Amrumer Vor- und Frühgeschichte erlebbar gemacht werden – von der Mittelsteinzeit bis in die Eisenzeit.

Es gibt Überlegungen, dass die Ambronen, ein germanischer Stamm, der um -100 zusammen mit Kimbern und Teutonen Rom bedrohte, aus der Region der damals noch mit dem Festland verbundenen Insel stammen könnten. Dies ist jedoch umstritten und archäologisch nicht gesichert. Aus der Antike und den nachfolgenden Jahrhunderten stammen auf Amrum auch Grabhügel, Urnenfriedhöfe und Erdwerke. Spätere Funde, etwa aus der Wikingerzeit, belegen eine kontinuierliche Nutzung der Insel bis ins Mittelalter.

Mittelalter

Bereits im 8. und 9. Jahrhundert erreichten nordgermanische Seefahrer – Wikinger und Dänen – die Insel. Amrum lag strategisch günstig an den großen Nordseerouten und bot geschützte Ankerplätze im Lee der Dünen. Archäologische Ausgrabungen, vor allem südlich von Norddorf und im Nebeler Raum, förderten Reste langgestreckter Wohnhäuser, Feuerstellen, Eisenschlacke, Webgewichte und Keramik zutage, die eindeutig in die Wikingerzeit datieren. Besonders auffällig ist der Hügel Borag (altnordisch „borg“ = Burg) östlich von Norddorf: Hier werden die Fundamente einer kleinen befestigten Anlage oder eines Herrensitzes aus dem 9.–10. Jahrhundert vermutet. Ebenfalls aus dieser Epoche stammt der Krümwal, ein etwa eineinhalb Kilometer langer und bis zu zwei Meter hoher Erdwall, der quer von Nebel bis Steenodde verläuft. Er diente vermutlich als Landwehr, um das bewohnte nördliche Inselgebiet gegen das offene Watt und mögliche Angreifer im Süden abzuriegeln.

Ab dem späten 9. und verstärkt im 10.–11. Jahrhundert setzte die große friesische Wanderbewegung ein. Friesische Bauern und Fischer kamen von der Rheinmündung und aus dem heutigen westlichen Nordfriesland und besiedelten die Inseln und Halligen. Auf Amrum vermischten sie sich mit der bereits ansässigen nordischen Bevölkerung; diese Mischung aus nordgermanischen und westgermanisch-friesischen Elementen prägt die Amrumer noch heute sprachlich (Öömrang-Dialekt) und genetisch. Die Insel gehörte nun zu den „Uthlanden“, den äußeren, vom Festland abgetrennten Gebieten Nordfrieslands, die allmählich unter die Oberhoheit des dänischen Königs gerieten.

Die erste urkundliche Erwähnung Amrums fällt ins Jahr 1231. Im „Liber Census Daniæ“, dem Erdbuch König Waldemars II. von Dänemark, wird die Insel als „Ambrum“ aufgeführt – natürlich im Zusammenhang mit der Erhebung von Steuern und Abgaben. Damit ist belegt, dass Amrum bereits damals fest in den dänischen Reichsverband eingebunden war. Zusammen mit Westerlandföhr bildete die Insel die „Westerharde“, eine der nordfriesischen Harden.

1326 belehnte der dänische König das Herzogtum Schleswig an die Grafen von Holstein, behielt aber die Oberhoheit. Der Ripener Vertrag von 1460 bestimmte schließlich mit dem berühmten Satz „dat se bliven ewich tosamende ungedelt“ („dass sie ewig zusammen ungeteilt bleiben“), dass Schleswig und Holstein zwar in Personalunion verbunden, aber staatsrechtlich getrennt bleiben sollten. Christian I. wurde damit gleichzeitig Herzog von Schleswig (dänisches Lehen) und Graf von Holstein (deutsches Lehen). Für die Amrumer änderte sich dadurch wenig: Sie lebten weiter nach dänischem Recht, zahlten Abgaben an den König in Kopenhagen.

Die Insel profitierte von ihrer Randlage: Die geschützten Häfen an der Westküste waren für die dänische Seemacht interessant, gleichzeitig bot das Watt natürlichen Schutz. Die verheerende Zweite Marcellusflut von 1362, die „Große Mandränke“, forderte auch auf Amrum zahlreiche Menschenleben und riss große Landflächen weg; Teile der Insel wurden erst später wieder eingedeicht. Um 1400 entdeckten die Amrumer den Heringsfang und den Rochenfang als neue, lukrative Erwerbsquellen – der Beginn einer bis ins 19. Jahrhundert blühenden Seefahrtstradition.

Nach den langjährigen Auseinandersetzungen zwischen dänischen Königen und den Schauenburger Grafen von Holstein (13. bis 15. Jahrhundert) entstand eine besondere staatsrechtliche Situation: Während fast ganz Nordfriesland sowie Pellworm, Nordstrand und große Teile Föhrs zum Herzogtum Schleswig (und damit zum Lehensbereich der holsteinischen Grafen bzw. später der Gottorfer Linie) kamen, blieben Amrum und Westerland-Föhr königlich-dänische Enklaven. Sie unterstanden direkt dem dänischen König bzw. dessen Amtmännern in Ribe und gehörten nicht zum Herzogtum Schleswig. Diese Sonderstellung – Amrum war ein „Kongerige“ (Königsland) – hielt bis 1864 an und unterschied die Insel deutlich von den benachbarten königlichen und herzoglichen Gebieten.

Verwaltungstechnisch wurde Amrum zusammen mit Westerland-Föhr als „Westerharde“ geführt. Der königliche Vogt („foged“) residierte meist in Wyk auf Föhr, die Gerichtstage fanden abwechselnd auf beiden Inseln statt. Die Amrumer sprachen bis ins 18. Jahrhundert hinein fast ausschließlich das Öömrang-Friesisch, doch Dänisch war die Schriftsprache in Kirche, Gericht und Verwaltung.

Frühe Neuzeit

1523/24 erreichte die lutherische Reformation die Insel, deutlich früher als viele holsteinische Gebiete, die erst nach 1542 umgestellt wurden. Der Anstoß kam direkt von König Friedrich I., der sich 1523 zur neuen Lehre bekannte und seinen Amtmännern in Ribe auftrug, lutherische Prediger in die Uthlande zu schicken. Auf Amrum gab es nur eine Kirche, die romanische St.-Clemens-Kirche, die um 1240 geweiht und dem heiligen Clemens von Rom geweiht war, dem Schutzpatron der Seefahrer. Sie stand einsam auf einer hohen Geestwarft in der Inselmitte. Der letzte katholische Priester, ein „Herr Peter“, verschwand um 1530 aus den Quellen; sein Nachfolger war der erste evangelische Pastor Hark Brodersen aus Ribe.

Die Umstellung verlief friedlich und ohne Bildersturm. Die wertvollen mittelalterlichen Kunstschätze (das Triumphkruzifix aus dem 13. Jahrhundert, der Flügelaltar von etwa 1480 und die spätgotischen Wandmalereien) blieben erhalten und sind bis heute in der Kirche zu sehen. Der dänische König wurde oberster Bischof (summus episcopus); die Amrumer Gemeinde unterstand nicht dem Bischof von Schleswig, sondern direkt der königlichen Kirchenverwaltung in Kopenhagen. Gottesdienste wurden zunächst auf Dänisch gehalten, die Kirchenbücher ausschließlich in dänischer Sprache geführt, was die zahlreichen dänischen Inschriften auf den alten Grabsteinen erklärt.

Bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts bestand Amrum aus nur zwei Dörfern: Norddorf im Norden und Süddorf im äußersten Süden (der Kern des heutigen Wittdün). Die Kirche lag jedoch etwa zwei Kilometer von beiden Orten entfernt, und besonders im Winter war der Weg durch treibenden Flugsand und Hochwasser mühsam. Gleichzeitig wuchs die Bevölkerung durch natürliche Vermehrung und Zuzug vom Festland. Zwischen 1550 und 1560 begannen deshalb Familien, sich direkt um die Kirche anzusiedeln. Sie errichteten ihre Höfe auf der hohen, flutsicheren Warft rings um das Gotteshaus. So entstand das Dorf Nebel (niederdeutsch/friesisch „up de Nebel“ = „auf dem Nebel“, also auf dem hochgelegenen Geestrücken). Binnen weniger Jahrzehnte wurde Nebel das kirchliche, administrative und wirtschaftliche Zentrum der Insel; Norddorf und Süddorf blieben kleiner und behielten stärker ihren dörflichen Charakter.

Der Wohlstand dieser Jahrzehnte währte nicht lange. 1629 erreichte die große Pestepidemie, die seit 1625 Norddeutschland und Dänemark heimsuchte, auch Amrum. Wahrscheinlich wurde der Erreger von einem Handelsschiff aus Hamburg oder Altona eingeschleppt. Innerhalb weniger Monate, vor allem im Sommer und Herbst 1629, starben etwa zwei Drittel der Inselbevölkerung, nach vorsichtigen Schätzungen 400 bis 500 Menschen. Ganze Familien wurden ausgelöscht, viele Höfe standen leer, das Vieh lief herrenlos umher. Die Toten wurden hastig in Massengräbern beerdigt; auf dem Friedhof von St. Clemens sind noch heute mehrere Pestgräber nachweisbar. Pastor und Lehrer gehörten zu den ersten Opfern, die Kirche blieb monatelang geschlossen. Erst ab den 1640er Jahren, als wieder Männer aus Föhr und dem Festland einheirateten und neue Familien gründeten, erholte sich die Bevölkerung langsam.

Goldenes Zeitalter

Nach der schweren Pest von 1629 und den Nachwehen des Dreißigjährigen Krieges begann eine Epoche, in der fast jeder zweite erwachsene Mann zur See fuhr und die kleinen Dörfer Norddorf, Nebel und Süddorf von einem bisher unbekannten Reichtum durchflutet wurden. Den Kern dieses Aufschwungs bildete der arktische Walfang. Ab den 1650er Jahren heuerten Amrumer in großer Zahl bei den großen Walfang-Nationen an: zunächst vor allem bei den Niederländern, dann bei der dänisch-norwegischen Grönlandkompanie und ab der Mitte des 18. Jahrhunderts zunehmend bei Hamburgern und Altonaern. In der Hochphase zwischen 1720 und 1800 verließen jedes Frühjahr 150 bis 250 Männer die Insel, bei einer Gesamtbevölkerung von nur etwa 1.000 bis 1.200 Menschen. Amrumer galten als besonders mutige und geschickte Walfänger: Die begehrten Posten der Kommandeure (Flottenkapitäne) und Spekschneider (Chef-Harpunierer) waren oft fest in Händen von Familien wie Nickels, Boy, Jens, Broder, Quedens, Arfsten oder Peters. Manche Namen tauchen über ein Jahrhundert hinweg auf den Mannschaftslisten von Amsterdam bis Spitzbergen auf.

Die Fahrten führten nach Grönland (besonders die Diskobucht), zur Jan-Mayen-Insel und nach Spitzbergen. Die Männer überwinterten teilweise an Landstationen wie Smeerenburg, lernten Eskimo-Inuit kennen, sprachen Niederländisch, Dänisch, etwas Englisch und brachten Geschichten von Eisbären, Nordlichtern und riesigen Walen mit nach Hause. Der Verdienst war enorm: Ein erfolgreicher Spekschneider konnte in einer Saison so viel verdienen wie ein Festlandbauer in zwanzig Jahren.

Dieser Reichtum floss direkt auf die Insel. Ab etwa 1720 entstanden überall die charakteristischen, reetgedeckten Kapitänshäuser mit ihren weißgekalkten Wänden, blauen oder grünen Türen und Fenstern sowie prächtigen Giebeln. Innen schmückten sie holländische Fliesen mit biblischen Motiven oder Walfangszenen, Delfter Porzellan, Mahagonimöbel aus Westindien und große Spiegel. Noch heute stehen in Nebel und Norddorf etwa dreißig dieser „Kommandørgårde“, darunter das berühmte Öömrang Hüs von 1751 oder das Haus des Kommandeurs Erk Nickelsen von 1770.

Parallel zum Walfang blühte die Frachtschifffahrt. Amrumer besaßen eigene Schiffe – Briggs, Schoner und Galeassen –, die unter dänischer Flagge Getreide nach Norwegen, Salz nach Portugal, Holz aus dem Baltikum oder Zucker aus der Karibik transportierten. Die Reisen führten bis ins Mittelmeer, nach Archangelsk und nach Westindien.

Der wohl berühmteste Amrumer Seefahrer dieser Zeit ist Hark Olufs (1708–1755). 1724 wurde der 16-Jährige auf der Fahrt nach Málaga von algerischen Korsaren gekapert und als Sklave verkauft. Dank Intelligenz und Mut stieg er in Algier bis zum Oberbefehlshaber der Leibgarde des Beys und zum „General der Reiterei“ auf. 1735 konnte er sich freikaufen und kehrte 1736 mit einem kleinen Vermögen und märchenhaften Geschichten nach Nebel zurück. Seine 1747 gedruckte Autobiografie „Wunderbare Schicksale des Hark Olufs“ wurde in ganz Europa ein Bestseller und machte Amrum schlagartig bekannt.

Die Blütezeit endete allmählich nach 1820. Der Walfang wurde durch billigeres Petroleum und den Rückgang der Grönlandwale unrentabel, die Kontinentalsperre und die Napoleonischen Kriegezeiten hatten bereits Schiffe und Männer gekostet. Viele Amrumer wechselten zur großen Handelsschifffahrt oder zur preußischen Marine.

Preußische Zeit

Der Deutsch-Dänische Krieg von 1864 beendete schlagartig mehr als sechs Jahrhunderte dänischer Zugehörigkeit. Im Oktober 1864 marschierten preußische Truppen auf Amrum ein, hissten die schwarz-weiß-rote Flagge und erklärten die Insel für „besetzt“. 1866 wurde das gesamte Herzogtum Schleswig (und damit auch die bisherige königliche Enklave Amrum) dem Königreich Preußen einverleibt, 1867 endgültig Teil der neuen Provinz Schleswig-Holstein. Verwaltungstechnisch kam Amrum zunächst zum Kreis Tondern, ab 1889 dann zum neugebildeten Kreis Südtondern.

Der Übergang war für viele Inselbewohner ein tiefer Einschnitt. Über Nacht galten dänische Gesetze nicht mehr, die Gerichtssprache wurde Deutsch, die Schulen mussten auf deutsche Lehrpläne umstellen, und die jungen Männer wurden zur preußischen Marine oder zum Heer eingezogen. Viele ältere Amrumer sprachen zeitlebens kaum Deutsch und behielten ihre dänisch-friesische Identität. Bei der Volksabstimmung am 14. März 1920 (Zone II) votierten dennoch 97,8 % der Abstimmenden für den Verbleib bei Deutschland – ein kulturelle Verbundenheit mit Dänemark hin oder her, wirtschaftlich und familiär war man bereits zu sehr mit dem Deutschen Reich verflochten.

Die Jahrzehnte nach 1864 waren wirtschaftlich schwierig. Der Walfang war bereits eingebrochen, die große Handelsschifffahrt litt unter der Konkurrenz der Dampfer, und auf der kleinen Insel gab es kaum Industrie. Zwischen 1865 und 1900 wanderte mehr als ein Viertel der Bevölkerung aus, überwiegend junge Männer und ganze Familien in die Vereinigten Staaten. Beliebte Ziele waren New York, Iowa, Nebraska und Kalifornien. Viele schlossen sich bereits bestehenden „Amrumer Kolonien“ an, etwa in Davenport (Iowa) oder in Minden (Nebraska). Noch heute leben schätzungsweise 8.000 bis 10.000 Nachkommen Amrumer Auswanderer in den USA – deutlich mehr als die rund 2.200 Einwohner auf der Insel selbst. Die Verbindungen sind bis heute lebendig: Es gibt regelmäßige Besuchsreisen, eine „Amrum Society of America“ und in Nebel ein kleines Auswanderermuseum.

Der entscheidende wirtschaftliche Neuanfang kam ab den 1880er Jahren durch den aufkommenden Nordsee-Tourismus. Bereits 1889 wurde der erste offizielle Badebetrieb genehmigt, 1890 eröffnete der charismatische Pastor Friedrich von Bodelschwingh (der Ältere) nördlich von Norddorf das erste „Seehospiz für Kinder aus dem Ruhrgebiet“. Das großzügige Holzgebäude mit 120 Betten war ursprünglich für kranke und unterernährte Arbeiterkinder gedacht – frische Seeluft, gesundes Essen und viel Sand sollten heilen. Der Erfolg war überwältigend, und schon bald folgten weitere Einrichtungen: 1893 das Seehospiz II (heute „Haus am Meer“, 1898 das Kinderheim „Ambonenhaus“ in Wittdün (benannt nach einem alten friesischen Stammesnamen), 1903 das Seehospiz III in Nebel und 1912 das „Haus Friedenseiche“.

Gleichzeitig entdeckte die wohlhabende Hamburger und Berliner Bürgerschicht die Insel. In Wittdün entstanden die ersten Hotels und Pensionen, 1893 wurde der Kurschattenpromenade angelegt, 1897 die erste Molenbrücke gebaut. 1907 erhielt Amrum offiziell den Titel „Nordseebad“. Der feine, weiße Sandstrand, die gesunde Luft und die Abgeschiedenheit machten die Insel schnell zum Geheimtipp für Erholungsuchende.

Bis 1914 hatte sich die wirtschaftliche Struktur komplett gewandelt: Aus einer Seefahrerinsel war ein Kur- und Badeort geworden. Die großen Kapitänshäuser wurden zu Pensionen umgebaut, Fischer und Bauern verdienten ihr Geld nun mit Gästebetten und Kutschfahrten statt mit Walfang und Frachtschifffahrt.

Weltkriegsära

Als im August 1914 der Krieg ausbrach, brach der gerade erst aufgebaute Fremdenverkehr schlagartig zusammen. Die meisten Sommergäste aus Hamburg und Berlin reisten überstürzt ab, Hotels und Pensionen blieben leer. Gleichzeitig wurden fast alle wehrfähigen Männer eingezogen – über 200 Amrumer dienten in der Kaiserlichen Marine oder im Heer. 47 von ihnen kehrten nicht zurück; ihre Namen stehen noch heute auf dem Kriegerdenkmal vor der St.-Clemens-Kirche. Die Insel selbst wurde nicht Kriegsschauplatz, litt aber unter Lebensmittelknappheit und Kohlemangel. Viele Familien lebten von der kargen Landwirtschaft und vom Wattfischen. Erst ab 1919/20 kam der Tourismus langsam wieder in Gang.

Die 1920er und frühen 1930er Jahre brachten einen neuen Boom. Amrum wurde zum beliebten Ziel der „Lebensreform“-Bewegung: FKK (damals „Freikörperkultur“), Wandervogel-Gruppen und naturverbundene Großstädter entdeckten den Kniepsand. 1927 wurde die erste feste Fährverbindung Wittdün–Hörnum (Sylt) eingerichtet, 1930 der Autoverkehr auf der Insel zugelassen. 1933 übernahm die NSDAP auch auf Amrum schnell die Macht. Der langjährige Bürgermeister Cornelius Jensen (parteilos, aber linientreu) blieb im Amt, die meisten Vereine wurden gleichgeschaltet. Der Tourismus wurde nun propagandistisch als „Kraft durch Freude“-Reiseziel vermarktet; KdF-Gruppen aus dem Ruhrgebiet füllten plötzlich die Pensionen. Ab 1936 begann die schleichende Militarisierung: Flugabwehr-Beobachtungsposten, Barackenlager für RAD (Reichsarbeitsdienst) und erste Bunkerbauten im Dünengürtel.

Ab September 1939 wurde die Insel erneut zum militärischen Sperrgebiet. Der Badebetrieb wurde fast völlig eingestellt, die meisten Hotels und Hospize zu Lazaretten oder Unterkünften für Marine- und Luftwaffeneinheiten umfunktioniert. Amrum wurde Teil des „Atlantikwalls“: Über 120 Bunker und Stellungen wurden in den Dünen und auf dem Kniepsand errichtet (viele sind bis heute erhalten, zum Beispiel die Mammut-Radarstellung „Seehund“ bei Norddorf). Ab 1942 lag eine komplette Marine-Flak-Batterie (schwere 8,8-cm- und 10,5-cm-Geschütze) auf der Insel. 1943 bis 1945 waren zeitweise bis zu 2.500 Soldaten stationiert – fast genauso viele wie Einheimische. Der Leuchtturm wurde ab 1940 verdunkelt, die Fenster der Häuser mussten nachts verdunkelt werden. Trotz der schweren Bewaffnung gab es nur wenige Luftangriffe. Der schwerste fiel am 10. April 1945, als britische Jagdbomber mehrere Bunker und das Radarstellwerk angriffen; dabei starben zwei deutsche Soldaten und ein Inselkind.

Am 4. Mai 1945 kapitulierte die Insel kampflos. Britische Truppen landeten in Wittdün, entwaffneten die Garnison und hissten die Union Jack. Die meisten Bunker wurden gesprengt oder versiegelt, die Soldaten abtransportiert. Amrum selbst war kaum zerstört – nur wenige Häuser hatten Bombentreffer abbekommen. Dennoch war die Bilanz bitter: 68 Amrumer fielen oder galten als vermisst, darunter viele junge Männer, die auf Minensuchbooten oder U-Booten gedient hatten. Viele Familien hatten Flüchtlinge und Evakuierte aus Hamburg und Ostpreußen aufgenommen; 1945–1947 lebten zeitweise über 4.000 Menschen auf der Insel.

Moderne Zeit

Die Kapitulation im Mai 1945 hinterließ Amrum in einem miserablen Zustand. Die Dünen waren vermint, viele Häuser ausgeräumt, die Wirtschaft am Boden. Doch bereits im Sommer 1946 nahmen die ersten mutigen Pensionswirte wieder Gäste auf. Die Insel profitierte von ihrer Unzerstörtheit und der Sehnsucht der Deutschen nach unversehrter Natur. In den 1950er und 1960er Jahren setzte ein bis dahin unbekannter Tourismusboom ein: Familien aus dem Ruhrgebiet und Hamburg kamen mit der neuen Autofähre (seit 1954 von Dagebüll–Wittdün), Campingplätze entstanden, und der Kniepsand wurde zum beliebtesten Strand der Nordsee. 1963 wurde das neue Kurzentrum in Wittdün eröffnet, 1965 das Schwimmbad „Witte Dün“. Amrum wandelte sich endgültig vom Seefahrer- und Bauern- zum Ferien- und Kurort.

1968 wurde in Süddorf die „Öömrang Skuul“ eröffnet – die erste Gemeinschaftsschule mit Realschulzweig auf der Inselgebiet in Schleswig-Holstein. Sie ersetzte die alten einklassigen Dorfschulen und ist bis heute das einzige Gymnasium auf einer deutschen Nordseeinsel (seit 2008 mit Oberstufe). Die Schule wurde zum Symbol für den neuen Selbstbewusstsein der Insel: Friesisch (Öömrang) ist dort bis heute Pflichtfach.

Verwaltungstechnisch gehörte Amrum bis 1972 zu den drei selbstständigen Gemeinden Norddorf, Nebel und Süddorf/Wittdün im Kreis Südtondern. 1972 wurden die drei Gemeinden zur neuen Einheitsgemeinde „Amrum“ zusammengelegt und kamen zum neuen Großkreis Nordfriesland. Seitdem gibt es nur noch eine Bürgermeisterin bzw. einen Bürgermeister und einen Gemeinderat.

Die 1970er bis 1990er Jahre brachten weitere Modernisierung: 1974 wurde die neue Seebrücke in Wittdün fertig, 1981 das Wattenmeer zum Nationalpark erklärt (Amrum liegt im Kerngebiet), 1988 das Inselkrankenhaus in Nebel eröffnet. Der Tourismus wuchs kontinuierlich; 1990 zählte man bereits über 600.000 Übernachtungen pro Jahr.

Am 28. Oktober 1998 ereilte Amrum die schwerste Umweltkatastrophe seiner Geschichte: Der mit 550 Tonnen Schweröl und 180 Tonnen Diesel beladene Holzfrachter „Pallas“ lief in schwerer See vor dem Norddorfer Strand auf Grund. Trotz tagelanger Rettungsversuche brach das Schiff auseinander und setzte große Mengen Öl frei. Über 15.000 Seevögel (vor allem Eiderenten) verendeten qualvoll, kilometerlange Ölstreifen verschmutzten den Kniepsand und das Wattenmeer. Tausende Freiwillige, darunter viele Urlauber, halfen tagelang bei der Reinigung – ein Bild, das um die Welt ging. Die „Pallas“-Havarie wurde zum Politikum. Kritisiert wurden die viel zu späte Alarmierung, die unklare Zuständigkeit zwischen Bund, Land und Havariekommando, das Fehlen von Schleppkapazitäten vor Ort und die Tatsache, dass das altersschwache Schiff überhaupt noch fahren durfte.

Mehrere Untersuchungsausschüsse, das Seeamt Hamburg und sogar der Bundestag befassten sich mit dem Fall. Die Katastrophe führte direkt zu tiefgreifenden Verbesserungen: 2002 wurde das neue „Havariekommando“ in Cuxhaven gegründet, die Sicherheitsvorschriften für die Deutsche Bucht wurden verschärft, und im Wattenmeer gilt seither eine strengere Verkehrslenkung. Die Strände sind heute wieder sauber, doch in manchen Dünentälern finden sich noch immer kleine Ölreste aus jenen Tagen.

Seit den 2000er Jahren steht Amrum vor neuen Herausforderungen und Chancen: Der Klimawandel bringt höhere Sturmfluten und Sandverluste am Kniepsand, gleichzeitig wächst der sanfte, naturverträgliche Tourismus weiter. 2009 wurde das Wattenmeer Weltnaturerbe der UNESCO, 2013 das neue Nationalpark-Zentrum „Wattwelten“ in Wittdün eröffnet. Die Insel lebt heute fast ausschließlich vom Tourismus, von der Kur und vom Naturschutz – und doch ist sie sich ihrer alten Seefahrer- und friesischen Wurzeln bewusst geblieben. Öömrang wird wieder häufiger ges

Wie ganz Deutschland war auch Amrum von den Corona-Maßnahmen betroffen: Der Tourismus kam zeitweise fast vollständig zum Erliegen, was die Haupteinnahmequelle der Insel stark beeinträchtigte. Nach den Lockdowns erlebte Amrum – wie viele Nordseeinseln – einen starken Anstieg an Urlaubern, da viele Deutsche im Inland verreisten.

Verwaltung

Das 1920 geschaffene Amt Amrum, zuvor von 1867 an eine Gemeinde im Kreis Tondern, war bis 1972 Teil des Kreises Südtondern. Danach bildete es eines der 16 Ämter des Kreises Nordfriesland. Das Amt umfasste die Gemeinden Nebel, Norddorf und Wittdün und erstreckte sich somit über die gesamte Insel. Das Amt Amrum wies eine Fläche von 20,43 km² und 2288 Einwohner (Dezember 2003) auf. Sitz der Amtsverwaltung war bis zum 31. Dezember 2006 Nebel. Im Zuge von Einsparmaßnahmen werden die Ämter in Schleswig-Holstein, die für weniger als 8.000 Einwohner zuständig sind, gedrängt, sich zusammenzuschließen. Auf den Inseln Föhr und Amrum wurde zum 1. Januar 2007 daher das Amt Föhr-Amrum gebildet, das auch die Stadt Wyk auf Föhr und das bisherige Amt Föhr-Land mit umfasst. Die Amtsverwaltung ist im Rathaus der Stadt Wyk angesiedelt und hat eine Außenstelle auf Amrum. Sämtliche Gemeinden beider Inseln sowie die Stadt Wyk sind politisch selbstständig, verfügen aber über eine gemeinsame Verwaltung.

Das Amt Föhr-Amrum umfasst die 15 Gemeinden der beiden Inseln Amrum und Föhr und gehört zum Kreis Nordfriesland in Schleswig-Holstein. Sitz der Amtsverwaltung ist Wyk auf Föhr. Auf der Insel Amrum gibt es in Nebel eine Außenstelle der Verwaltung.

Herrschaftsgeschichte

- um -800 bis 400 protogermanische Stammesgemeinschaften

- um 400 bis 8. Jahrhundert germanische Stammesgemeinschaften

- 8. Jahrhundert bis um 850 Dänisches Reich (Regnum Danorum)

- um 850 bis um 950 faktisch autonome Insel Amrum (Ambrum)

- um 950 bis um 1100 Herzogtum Sachsen (Ducatus Saxonum)

- um 1100 bis 1460 Herzogtum Schleswig bzw. Südjütland (Sønderjylland) des Königreichs Dänemark (Kongeriget Danmark) in Form einer königlichen Enklave (Kongelev)

- 1460 bis 20. Juli 1864 Herzogtum Schleswig (Hertugdømmet Slesvig) des Königreichs Dänemark (Kongeriget Danmark) in Form einer königlichen Enklave (Kongelev)

- 20. Juli 1864 bis 17. Januar 1867 Königreich Preußen

- 17. Januar 1867 bis 31. Dezember 1870 Kreis Tondern, Provinz Schleswig-Holstein, Königreich Preußen

- 1. Januar 1871 bis 9. November 1918 Kreis Tondern, Provinz Schleswig-Holstein, Deutsches Kaiserreich

- 9. November 1918 bis 8. Mai 1945 Kreis Südtondern, Bundesland Schleswig-Holstein, Deutsches Reich

- 8. Mai 1945 bis 23. Mai 1949 Kreis Südtondern, Bundesland Schleswig-Holstein, Britische Besatzungszone

- 23. Mai 1949 bis 1. Januar 1970 Kreis Südtondern, Bundesland Schleswig-Holstein, Bundesrepublik Deutschland

- 1. Januar 1970 bis 31. Dezember 2006 Kreis Nordfriesland, Bundesland Schleswig-Holstein, Bundesrepublik Deutschland

- seit 1. Januar 2007 Amt Föhr-Amrum, Kreis Nordfriesland, Bundesland Schleswig-Holstein, Bundesrepublik Deutschland

Legislative und Exekutive

Der Gemeinderat von Norddorf hat 9, der von Nebel 11 und der von Wittdün 9 Sitze. Letzter Amtsvorstand war Jürgen Jungclaus - seit Januar 2007 ist er Vorsitzender Fachausschusses Amrum. Jede Gemeinde hat zudem ihren jeweils eigenen Bürgermeister. Politisch aktiv sind auf der Insel lokale Wählergemeinschaften, die Christlich-Demokratische Union (CDU) und die Sozialdemokratische Partei (SPD).

Inseloberhaupt

Dem Amt Amrum stand der Amtsvorsteher vor. Der erste Fuinktionsträger war Martin Mechlenburg, der dieses Amt von 1889 bis 1905 ausübte. Der Amtsvorsteher wurde von den Gemeindevertretern gewählt und leitete die Amtsverwaltung, die ihren Sitz in Nebel hatte.

Vorsteher des Amtes Amrum

- 1886 - 1905 Martin Mechlenburg

- 1905 - 1933 Matthias Bendixen

- 1933 - 1945 Leonhard Mechlenburg

- 1945 - 1948 Johannes Matzen

- 1948 - 1951 Erwin Hahnke

- 1951 - 1960 Peter Christiansen

- 1960 - 1962 Christian Schuldt

- 1962 - 1966 Hinrich Wanner

- 1967 - 1973 Johannes Quedens

- 1973 - 1974 Erwin Paulsen

- 1974 - 1979 Edgar Ruempler

- 1979 - 1982 Otto Krahmer

- 1982 - 1994 Peter Martinen

- 1994 - 2006 Jürgen Jungclaus

Politische Gruppen und Wahlen

In den den drei Gemeinden dominieren lokale Wählergemeinschaften. Auf der Insel aktiv sind folgende Parteien:

Bundesweit aktive Parteien auf Amrum

- CDU (Christlich Demokratische Union Deutschlands)

- SPD (Sozialdemokratische Partei Deutschlands)

- BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

- FDP (Freie Demokratische Partei)

- AfD (Alternative für Deutschland)

- SSW (Südschleswigscher Wählerverband)

Lokale Wählergemeinschaften / Gemeindelisten

- WWG – Wittdüner Wählergemeinschaft (Wittdün)

- NWG – Norddorfer Wählergemeinschaft (Norddorf)

- ÖWG – Wählergemeinschaft Oevenum / lokale Variante für Amrum-Gemeinden

- weitere kleine Gemeindewählerlisten, je nach Ort

Gemeinderatssitze ab 2015

| Norddorf | Nebel | Wittdün | |

| CDU | 4 | 2 | 2 |

| Norddorfer Bürgerblock (NBB) | 5 | - | - |

| Nebeler Bürgerblock (NBB) | - | 7 | - |

| Wittdüner Bürgerblock (WBB) | - | - | 4 |

| SPD | - | 2 | 3 |

Amrum gehört zum Landtagswahlkreis Nordfriesland-Nord, der aus den amtsfreien Gemeinde Reußenköge und Sylt sowie den Ämtern Föhr – Amrum, Landschaft Sylt, Mittleres Nordfriesland und Südtondern besteht. Im Schleswig-Holsteinischer Landtag (Wahlperiode ab 2017) ist der Wahlkreis nicht vertreten. Das Direktmandat gewann der Sylter Ingbert Liebing mit 45,3 Prozent der Erststimmen. Nach Bildung des Kabinett Günther wurde Liebing am 28. Juni 2017 zum Staatssekretär und Bevollmächtigten des Landes Schleswig-Holstein beim Bund ernannt und schied sowohl aus dem Bundestag wie aus dem Landtag aus. Nachfolger Liebings als Landtagsabgeordneter wurde Tobias Loose (32) nach. Der Landesvorsitzende der Jungen Union rückte über die Landesliste ins Parlament. Er ist nach längerer Pause der erste Kieler für die CDU im Parlament.

Die Gemeinden der Insel zählen zum Bundestagswahlkreis Nordfriesland – Dithmarschen Nord. Dieser umfasst den Kreis Nordfriesland und vom Kreis Dithmarschen die Stadt Heide sowie die Ämter Büsum-Wesselburen, Kirchspielslandgemeinden Eider und Kirchspielslandgemeinde Heider Umland. Bei der Bundestagswahl 2013 wurde der Christdemokrat Ingbert Liebing direkt gewählt. Er konnte 64 677 der Erststimmen (49,8 Prozent) auf sich vereinen. Damit verbesserte er sein Ergebnis von 2009 um 6,6 Prozent. Nach seiner Ernennung zum Staatssekretär und Bevollmächtigten des Landes Schleswig-Holstein beim Bund legte Liebing mit Ablauf des 27. Juni 2017 auch sein Bundestagsmandat nieder. Über die Landesliste seiner Partei zog der SPD-Abgeordnete Matthias Ilgen in den Bundestag ein.

Flagge und Wappen

Das neue Amt führt kein Wappen, das alte aber hatte eines, das auch jetzt noch als inoffizielles Wappen der Insel gilt. Es ist dies das Wappen der Friesen, das einen ein Grützekessel über dem Feuer zeigt. Um den Herd und um das, was darauf gekocht wird, dreht sich doch am Ende der größte Teil aller Nationalbestrebungen und Kämpfe. Um unseren Herd herum sitzend, wollen wir unsere Grütze ungestört für uns essen, dachten die Friesen, indem sie hinter dem auf der Fahne flatternden Grützekessel herzogen. Es ist darin auch, scheint mit, angedeutet, dass sie nur Verteidigungskriege führen wollen, die einzigen rechtmäßigen Kriege, die es gibt. Übrigens könnte man geneigt sein, aus jenem besagten Kessel einen Grund für die Ansicht der gelehrten herzunehmen, welche behaupten, dass der Name der Friesen oder Fresen von „Fressen“ abzuleiten sei, was sonst schwer zu glauben ist. Das Motto aber, welches die Friesen unter ihr Wappen schrieben, ist noch bedeutungsvoller als der Kessel selbst. Es ist energisch, lakonisch und drückt mit zwei Worten den Hauptgedanken, der allen kräftigen Nationen in der Seele steckt, lautet: „Leewer duad üs Slav.“ Übersetzt: „Lieber tot als Sklave“.

Das Amt Föhr-Amrum, zu dem Amrum gehört, hat ein relativ schlichtes Wappen. Dieses symbolisiert die zwei Inseln Föhr und Amrum, getrennt durch die Nordsee. Es zeigt einen blauen Schild, geteilt durch einen silbernen (weißen) Wellenbalken, der das Meer darstellt. Die Flächen stehen gleichwertig für die beiden Inseln, ohne spezielle Zuordnung. Das Wappen vermeidet weitere Farben oder Symbole, um keine der Gemeinden zu bevorzugen. Es wurde offiziell am 29. November 2019 angenommen. Daneben gibt es noch die friesische Flagge, die kulturell für die Region und Friesen gilt.

Hauptort

Nebel ist seit den ersten Jahrzehnten des 16. Jahrhunderts Hauptort des Amrumer Kirchspiels und damit das zentrale Dorf der Insel. Die ersten Häuser gruppierten sich um die St.-Clemens-Kirche, die schon seit dem 13. Jahrhundert auf freiem Feld zwischen den älteren Dörfern Norddorf und Süddorf stand. Nebel war somit spätestens seit dem 16. Jahrhundert das kirchliche und gesellschaftliche Zentrum Amrums und blieb Hauptort des die ganze Insel umfassenden Kirchspiels bis ins 19. Jahrhundert.

Verwaltungsgliederung

Amrum ist in drei Gemeinden unterteilt.

| Gemeinde | friesischer Name | Fläche (km²) | Einwohner | Dichte (/E/km²) |

| Nebel | Nebel | 11,96 | 932 | 77,93 |

| Norddorf | Nuure | 5,89 | 623 | 105,77 |

| Wittdün | Wiitdün | 2,59 | 684 | 264,09 |

Verwaltungsgliederung:

3 Gemeinden

5 Ortschaften

Bevölkerung

Die Bevölkerung der Insel betrug vom Mittelalter bis ins früher 18. Jahrhundert konstant etwa 500 bis 600. Auswanderungswellen nach 1860 ließen die mittlerweile deutlich gewachsene Einwohnerzahl wieder sinken, ehe sie mit Beginn des Bädertourismus knapp vor 1900 allmählich stieg. Ein letzter Bevölkerungsschub kam nach dem Zweiten Weltkrieg. Seit den 1980er Jahren sinkt die Einwohnerzahl langsam wieder. Konkret sehen die Daten (Einwohner und Dichte in E/km² bezogen auf die Inselfläche von 20,43 km²) so aus:

Bevölkerungsentwicklung:

Jahr Einwohner Dichte (E/km²)

1700 500 24,47

1716 552 27,02

1796 606 29,65

1801 533 26,07

1821 578 28,29

1830 595 29,12

1834 580 28,47

1840 585 28,63

1845 626 30,64

1860 642 31,42

1867 522 25,55

1871 572 28,00

1880 667 32,64

1885 657 32,15

1890 980 47,95

1900 923 45,16

1905 1 004 49,14

1911 973 47,61

1925 1 928 94,37

1933 1 169 57,22

1939 1 225 59,93

1950 1 975 96,67

1956 1 753 85,81

1957 1 857 90,90

1961 1 778 87,03

1970 1 962 96,04

1972 2 100 102,79

1979 2 431 118,99

1981 2 600 127,20

1991 2 620 129,24

1994 2 650 129,65

1996 2 585 126,47

1999 2 397 117,27

2000 2 333 114,14

2001 2 387 116,78

2002 2 330 113,99

2003 2 288 111,83

2004 2 279 111,55

2005 2 269 111,06

2006 2 238 109,54

2007 2 255 110,38

2008 2 281 111,65

2009 2 276 111,40

2010 2 275 111,36

2011 2 260 110,62

2012 2 250 110,17

2013 2 247 109,99

2014 2 241 109,69

2015 2 278 111,50

2016 2 287 111,94

2017 2 314 113,26

2018 2 279 111,55

2019 2 262 110,72

2020 2 331 114,10

2021 2 320 113,56

2022 2 303 112,73

2023 2 296 112,38

2024 2 322 113,66

Von 1981 bis 2001 sank die Einwohnerzahl der Insel um durchschnittlich 0,41 % pro Jahr. Von der Inselbevölkerung sind im langjährigen Durchschnitt rund 55 % weiblichen und 45 % männlichen Geschlechts.

Geschlechterverhältnis 2005:

- weiblich 1.228 (54,12 %)

- männlich 1.041 (45,88 %)

Die Inselbevölkerung verteilte sich im Jahr 2005 auf 985 Haushalte, was einer Haushaltsgröße von etwa 2,3 Personen pro Haushalt entspricht.

Volksgruppen