Rügen

Rügen ist die größte deutsche Insel. Sie liegt vor der vorpommerschen Ostseeküste, umgeben von zahlreichen Bodden, Halbinseln und kleineren Eilanden. Einst germanisches, dann slawisches Siedlungsgebiet, von Dänemark und Schweden sowie schließlich Preußen beherrscht, ist Rügen heute eins der beliebtesten deutschen Ausflugsziele.

| Inselsteckbrief | |

|---|---|

| offizieller Name | Rügen |

| alternative Bezeichnungen | Rougion (altgriechisch), Rugium (lateinisch), Rugia (mittellateinisch, polnisch), Terra Rugianorum (13. Jahrhundert), Rugen, Rygen, Rugien (14./15. Jahrhundert), Rujany (obersorbisch) |

| Kategorie | Meeresinsel |

| Inseltyp | Damminsel (seit 1936) |

| Inselart | Sedimentinsel |

| Gewässer | Ostsee |

| Inselgruppe | Rügen-Archipel bzw. Rügener Inselwelt |

| politische Zugehörigkeit | Staat: Deutschland (Bundesrepublik Deutschland) Bundesland: Mecklenburg-Vorpommern Landkreis: Vorpommern-Rügen |

| Gliederung | 3 amtsfreie Stadtgemeinden 4 Ämter 38 Gemeinden |

| Status | kommunale Verwaltungseinheit |

| Koordinaten | 54°26‘ N, 13°24‘ O |

| Entfernung zur nächsten Insel | 140 m (Ummanz), 1,5 km (Hiddensee), 7 km (Usedom) |

| Entfernung zum Festland | 910 m (Am Strelasund / Mecklenburg-Vorpommern) |

| Fläche | 955,22 km² / 368,81 mi² (mit Nebeninseln 974,17 km² / 376,13 mi², mit Flutbereich 974,53 km² bzw. 376,27 mi²) |

| geschütztes Gebiet | 401,3 km² / 154,9 mi² (42,01 %) |

| maximale Länge | 51,4 km (N-S) |

| maximale Breite | 42,8 km (W-O) |

| Küstenlänge | 530,4 km |

| tiefste Stelle | 0 m (Ostsee) |

| höchste Stelle | 161 m (Piekberg) |

| relative Höhe | 161 m |

| mittlere Höhe | 24 m |

| maximaler Tidenhub | 0,1 bis 0,2 m (Kap Arkona 0,11 m) |

| Zeitzone | MEZ (Mitteleuropäische Zeit, UTC+1) |

| Realzeit | UTC plus 52 bis 55 Minuten |

| Einwohnerzahl | 64.720, Verwaltungsgebiet 66.202 (2023) |

| Dichte (Einwohner pro km²) | 67,75, Verwaltungsgebiet 67,93 |

| Inselzentrum | Bergen auf Rügen |

Name

Bei Ptolemaios wurde im 1. Jahrhundert der Ort ʽΡογιον [Rougion] erwähnt. Im Lateinischen hieß die Insel Rugium bzw. Rugia, wobei die letztere Bezeichnung heute noch im Polnischen gebrnäuchlich ist. Die erste urkundliche (schriftliche) Erwähnung der Insel Rügen stammt aus der Zeit zwischen 1008 und 1018, als Thietmar von Merseburg die Insel in seiner Chronik als Siedlungsgebiet der Rani erwähnte. Auch Adam von Bremen berichtete in der „Hamburgischen Kirchengeschichte“ (um 1040 bis 1080) über die Rani oder Rugiani (Ranen), dem auf Rügen ansässigen slawischen Volk. Die Insel selbst nannte er Rugia bzw. insula Rugia. Auch die Dänen verwendeten 1168 diese Bezeichnung. Im 13. Jahrhundert erschien die Insel als Terra Rugianorum „Land der Rugier“. In späteren Texten ist von Rugen, Rygen und Rugien die Rede.

Ab dem 7. Jahrhundert siedelten slawische Stämme auf Rügen, die von Chronisten wie Helmold von Bosau als Ranen, auch Rujani oder Rugjani, bezeichnet und als Namensgeber der Insel beschrieben wurden. Diese Theorie wird zwar mittlerweile bezweifelt, Tatsache aber ist, dass die slawische Bevölkerung viele Ortsnamen auf Rügen prägte, die bis heute erhalten sind. Die Inselbezeichnung könnte sich in diesem Zusammenhang vom slawischen Wort roh für „Horn“ oder „Landzunge“ herleiten, was auf die Form der Insel anspielt. Alternative Deutungen beziehen sich auf ein slawisches Wort mit der Bedeutung „rauschende, geräuschvolle See“.

Unklar ist schlussendlich auch der Bezug auf das germanische Volk der Rugier. Tacitus erwähnte in seiner Germania (44,1) die Rugii als Volk, das zusammen mit den Goten und Lugiern an der Südküste der Ostsee lebt. Seiner Darstellung zufolge zeichneten sich die drei Stämme durch „runde Schilde, kurze Schwerter und Gehorsam gegenüber ihren Königen“ aus. Der Name Rugier, Rugini oder Rugen bedeutet „Roggenbauer“ oder „Roggenesser“.

- international: Rügen, Rugen

- arabisch: روجن [Rugen]

- armenisch: Ռյուգեն [Ryugen]

- bengalisch: রিগেন [Rigen]

- bulgarisch: Рюген [Rjugen]

- chinesisch: 吕根岛 [Lǚgēn Dǎo]

- esperanto: Rugeno

- georgisch: რუგენი [Rugeni]

- griechisch: Ρύγκεν [Rýnken]

- hebräisch: רוגן [Rugen]

- hindi: र्यूगन [Ryūgan]

- japanisch: リューゲン [Ryūgen]

- koreanisch: 뤼겐 [Ryugen]

- lateinisch: Rugium, Rugia

- lettisch: Rügene

- litauisch: Riugena

- makedonisch: Руген [Rugen]

- obersorbisch: Rujany

- persisch: روگن [Rugen]

- polnisch: Rugia

- russisch: Рюген [Rjugen]

- serbisch: Руген [Rugen]

- thai: เกน [Ruegen]

- ukrainisch: Руген [Ruhen]

- weißrussisch: Руген [Ruhen]

Offizieller Name: Rügen

- Bezeichnung der Bewohner: Rüganer

- adjektivisch: rüganisch

Kürzel:

- Code: RÜ / RÜG

- Kfz: VR, GMN, NVP, RDG, RÜG

- ISO-Code: DE.MV.RÜ

Lage

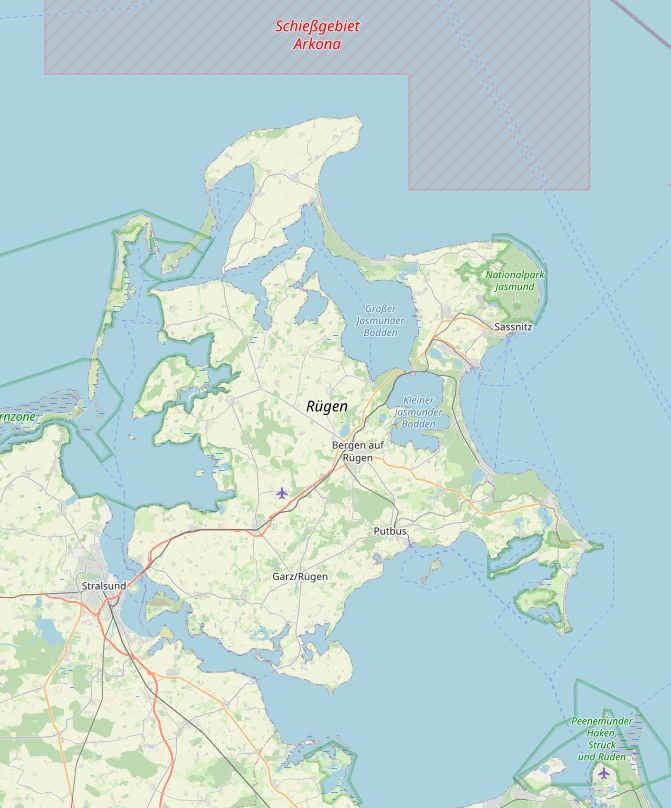

Die Insel Rügen liegt vor der Küste Mecklenburg-Vorpommerns im Süden der Ostsee auf durchschnittlich 54°26‘ n.B. und 13°24‘ ö.L.. Sie befindet sich auf der gleichen geografischen Breite wie Kaliningrad, Süd-Litauen, das nördliche Weißrussland, Zentral-Russland mit Smolensk, die südlichen Vororte von Moskau, die Republiken Mordwinien und Tatarstan, Zentral-Sibirien, Nowossibirsk und Kemerowo, der Baikalsee, die fernöstliche russische Insel Schantar, die zentrale Kamtschatka, die Aleuteninsel Unimak, der äußerste Süden Alaskas, der Norden der kanadischen Provinzen British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Ontario, Quebec und Labrador, das nördlich-zentrale Irland, der Norden Englands und Schleswig-Holstein. Rügen ist nur 2 km von der Festlandküste entfernt. Sie liegt 180 km nördlich von Berlin.

Geografische Lage:

- nördlichster Punkt: 54°40‘08 n.B. (Kap Arkona)

- südlichster Punkt: 54°13’15“ n.B. (Palmer Ort / Zudar)

- östlichster Punkt: 13°45‘06“’ ö.L. (Nordperd)

- westlichster Punkt: 13°06‘52“ ö.L. (Altefähr) bzw. 13°03’32“ ö.L. (Gellen / Hiddensee)

Entfernungen:

- Am Strelasund / Mecklenburg-Vorpommern 0,9 km

- Hiddensee 1,5 km

- Usedom / Mecklenburg-Vorpommern (Ruden) 7 km

- Wollin / Polen 53 km

- Møn / Dänemark (Møns Klimt) 54 km

- Schonen / Schweden (Smygehamn) 73 km

- Bornholm / Dänemark (Rønne) 87 km

- Fehmarn / Schleswig-Holstein (Staberhuk) 114 km

- Gotland / Schweden (Hoburgen) 153 km

- Berlin 180 km

- Kaliningrad / Russland (Mierzeja Wislana) 380 km

Zeitzone

Auf Rügen gilt die Mitteleuropäische Zeit, abgekürzt MEZ (UTC+1) mit sommerzeitlicher Vorstellung um eine Stunde zwischen Ende März und Ende Oktoiber. Die Realzeit liegt um 52 bis 55 Minuten vor der Koordinierten Weltzeit (UTC).

Fläche

Rügen hat eine maximale Länge von 51,4 km (von Süd nach Nord), eine maximale Breite von 42,8 km im Süden. Die Fläche der eigentlichen Insel beträgt 909,8 km² bzw. 351,3 mi². Mit neun Nebeninseln ist Rügen 955,22 km² bzw. 368,81 mi², inklusive Hiddensee und Ummanz 974,17 km² bzw. 376,13 mi², mit Flutbereich 974,53 km² bzw. 376,27 mi² groß. Die Küste hat eine Gesamtlänge von 530,4 km auf Rügen, mit Nebeninseln 573,4 km. Höchster Punkt der Insel ist der Piekberg mit 161 m, die mittlere Seehöhe liegt bei 24 m. Der Tidenhub beträgt 0,1 bis 0,2 m, am Kap Arkona 0,11 m.

Fläche:

insgesamt 974,17 km²

davon Rügen mit 9 Nebeninseln 955,22 km²

Hiddensee mit 4 Nebeninseln 18,95 km²

Fläche einschließlich Flutbereich 974,53 km²

Durchmesser:

Länge - Nord-Süd (Kap Arkona - Palmer Ort / Zudar) 51,4 km

Breite - Ost-West (Gelbes Ufer / Altefähr - Nordperd / Göhren) 42,8 km

Flächenaufteilung 2001:

insgesamt 974,53 km²

davon Agrarland 673,62 km² 69,12 %

Wald 154,07 km² 15,49 %

Ödland 48,72 km² 5,33 %

Siedlungsland 43,69 km² 4,48 %

Verkehrsfläche 25,91 km² 2,56 %

Gewässer 20,31 km² 2,08 %

Industrieland 3,75 km² 0,39 %

Parkanlagen 3,47 km² 0,36 %

davon Moore 72,62 km² 7,45 %

Küstenlänge:

insgesamt 573,4 km

davon Rügen 530,4 km

HNebeninseln 43,0 km

davon Gras- und Kiesküste 454,9 km

frei zugängliche Sandstrände 63,2 km

Naturstrände 27,0 km

Hafenbereiche 25,5 km

Boddenstrände 2,8 km

Geologie

Rügen gehörte zusammen mit der dänischen Insel Møn auf der Rügen gegenüberliegenden Seite der Ostsee einst zu einem größeren Plateau aus Kreidekalk, das durch tektonische Bewegungen an die Erdoberfläche gedrückt worden war. Der weitaus größte Teil dieser Landmasse ist durch Erosion und Verwerfungen wieder verschwunden, übrig blieben die beiden Inseln mit ihren charakteristischen Kreidefelsen.

Die Entstehung der Insel Rügen reicht bis in die Oberkreide, vor z,irka 70 bis 80 Millionen Jahren, zurück. Damals lagerten sich in einem etwa 100 km breiten Bereich (Ost-West-Ausdehnung) des Meeres gefälltes Kalzit und Reste von Coccolithophoriden und Foraminiferen ab. In einer Tiefe von 200 bis 400 Metern bildete sich so ein Kalksediment mit einer Mächtigkeit von bis zu 400 Metern. Mit dem Beginn des Tertiärs (vor ca. 65 Millionen Jahren) zog sich das Meer zurück und hinterließ ein Festland. Im skandinavischen Raum kam es am Ende des Tertiärs zu einer erheblichen Abkühlung, woraus starke Niederschläge und die Gletschervorstöße der jeweiligen Kaltzeiten (vor allem Saale-Kaltzeit und Weichsel-Kaltzeit) resultierten. Die Gletscher förderten riesige Mengen an Moränenmaterial und formten das Gebiet durch Erosion weitgehend um. Durch den relativ raschen Anstieg des Meeresspiegels während der Littorina-Transgression wurden große Landesteile des Gebietes von Rügen wieder überflutet und es blieben nur noch die Inselkerne zurück. Diese Inselkerne verbanden sich im Laufe des späten Holozäns durch Küstenausgleichsprozesse. Hierbei wird durch Brandungen und Meeresströmungen das Material der Küsten abgetragen und meist seitlich der Inselkerne, im sogenannten Strömungsschatten, wieder angelagert (Bildung von Landzungen). Durch diesen Landabtrag wurden die Küsten zu Steilufern umgeformt und es entstand eine zusammenhängende Insel aus fünf Kernen.

Die Steilufer Wittows und Jasmunds bilden die Geologie Rügens sehr charakteristisch ab, da sie besonders stark aufgewölbt und mit Kreide durchsetzt wurden. Die mächtigen gegeneinander verstellten Kreidekomplexe wechseln sich mit Pleistozänstreifen ab, da die Kreidekomplexe durch das Vorstoßen der Gletscher abgeschürft und in die Schichten des Pleistozäns eingeschuppt oder in einer schrägen Lage aneinander gestapelt wurden.

Landschaft

Rügen liegt vor der pommerschen Ostseeküste und gehört zu Mecklenburg-Vorpommern. Das „Tor“ zur Insel Rügen ist die Hansestadt Stralsund. Die Insel, durch Rügendamm und Rügenbrücke über den zwei Kilometer breiten Strelasund mit dem Festland verbunden, hat eine maximale Länge von 52 km (von Süd nach Nord), eine maximale Breite von 41 km im Süden und eine Fläche von 926 km². Die Küste ist durch zahlreiche Meeresbuchten (Bodden oder Wieken) sowie vorspringende Halbinseln und Landzungen stark zergliedert.

Der Nordteil des Greifswalder Boddens, der Rügische Bodden, ist eine große Bucht im Süden Rügens. Der Küste vorgelagert ist hier die Insel Vilm. Am Westende der Bucht erstreckt sich die Halbinsel Zudar mit dem südlichsten Punkt Rügens (Palmer Ort); am Ostende ragt die wiederum stark gegliederte Halbinsel Mönchgut in das Meer. Diese Halbinsel endet im Osten am Kap Nordperd bei Göhren und im Süden am Kap Südperd bei Thiessow. Im Westen der Halbinsel Mönchgut teilt eine 5 km lange schmale Landzunge, das Reddevitzer Höft die beiden Buchten Having und Hagensche Wiek.

Der Nordosten der Insel Rügen wird von der Halbinsel Jasmund gebildet, die mit der Kerninsel „Muttland„ durch die Nehrung Schmale Heide zwischen Binz-Prora und Sassnitz-Mukran und einen Bahn- und Straßendamm bei Lietzow verbunden ist. Die Schmale Heide trennt die Außenbucht der Prorer Wiek vom Kleinen Jasmunder Bodden. Auf der Halbinsel Jasmund befinden sich mit dem Piekberg (161 m) die höchste Erhebung und mit dem Königsstuhl, einem 118 m hohen Kreidefelsen der Stubbenkammer, das markanteste Wahrzeichen der Insel Rügen. Eine weitere Nehrung, die Schaabe, verbindet Jasmund mit der Halbinsel Wittow im Norden Rügens. Die Schaabe trennt wiederum die Außenbucht der Tromper Wiek vom Großen Jasmunder Bodden. Die Halbinsel Wittow und die westlich anschließende lange und schmale Halbinsel Bug wird vom Hauptteil Rügens durch den Rassower Strom, den Breetzer Bodden und den Breeger Bodden abgetrennt. Die Halbinsel Wittow schließt nach Norden mit dem Kap Arkona ab. Knapp einen Kilometer nordwestlich befindet sich auf 54°41‘ n.B. der nördlichste Punkt Mecklenburg-Vorpommerns. Vor diesem Kliff (Gellort) liegt der Siebenschneiderstein, der viertgrößte Findling Rügens, am Ufer.

Die Nordwest- und Westseite der Insel Rügen ist ebenfalls stark gegliedert, aber etwas flacher. Ihr vorgelagert sind die Inseln Hiddensee und Ummanz sowie die kleineren Inseln Öhe, Liebitz und Heuwiese. Durch Sandabtragung und Sandanlagerung der Ostsee müssen die Fahrrinnen nördlich und südlich der Insel Hiddensee ständig ausgebaggert werden, anderenfalls würde Hiddensee mit Rügen binnen weniger Jahre „zusammenwachsen“.

Die Mitte Rügens ist nur wenig hügelig, das Gebiet wird vornehmlich von der Landwirtschaft geprägt. Östlich der Stadt Bergen auf Rügen werden 90 m erreicht (Rugard mit Aussichtsturm) und im südöstlichen Hügelland der Granitz 107 m. Der Boden auf Rügen ist sehr fruchtbar und ergiebig, besonders auf Wittow, der Kornkammer der Insel. Daneben gibt es größere Kohlanbaugebiete. Rügen ist mit vielen Findlingen übersät, von denen die 22 größten zu den gesetzlich geschützten Geotopen zählen (siehe auch: Findlinge um und auf Rügen).

Erhebungen Seehöhe

Piekberg 161,0 m Jasmund

Königsstuhl 118,0 m Stubbenkammer

Rugard 91,0 m Zentralrügen

Schluckswiek 72,5 m Hiddensee

Bakenberg 72,0 m Hiddensee

Swanti 72,0 m Hiddensee

Seen Fläche

Tetzitzer See 1,50 km²

Selliner See 1,28 km²

Schmachter See 1,19 km²

Neuensiener See 0,47 km²

Kniepower See 0,12 km²

Großer Dunt 0,08 km²

Fluss Länge Quelle Mündung

Duwenbeek-Lanzengraben 16 km 27 m Koselower See 0 m

Inseln Fläche Ausmaße Seehöhe

Rügen 909,8 km² 51,4 x 42,5 km 161 m

Ummanz 41,80 km² 7,2 x 4,5 km 4,5 m

Hiddensee 19,02 km² 18,6 x 3,7 km 72,5 m

Vilm 0,938 km² 3,3 x 0,8 km 37,5 m

Fährinsel 0,585 km² 1,2 x 0,6 km 2,2 m

Öhe 0,550 km² 1,0 x 0,8 km 3,0 m

Liebitz 0,410 km² 0,9 x 0,6 km 3,0 m

Urkewitz 0,250 km² 0,6 x 0,3 km 5,0 m

Heuwiese 0,170 km² 0,6 x 0,4 km 1,0 m

Beuchel 0,168 km² 0,4 x 0,2 km 1,0 m

Flora und Fauna

Die Pflanzenwelt Rügens ist geprägt durch eine große Vielfalt an maritimen, kalkreichen und moorigen Lebensräumen, darunter Buchenwälder, Küstendünen mit Salz-Aster und Strandhafer sowie seltene Orchideen und Wollgräser. Die Tierwelt umfasst zahlreiche Vogelarten wie Kraniche und Seeadler, aber auch Rotwild, Wildschweine und eine artenreiche Insektenwelt, wobei die Insel besonders als Brut- und Rastplatz für Zugvögel bekannt ist.

Flora

Die unterschiedliche Flora ist äußerst ansprechend, denn neben mediterranen Pflanzen gedeihen hier gerade in den Mooren auch Exemplare, die teilweise unbekannt oder nur sehr selten zu finden sind. Bemerkenswerten sind vor allem die zahlreichen Parkanlagen mit Mammutbäumen und jahrhundertealten Korkeichen.

In Kesselmooren wachsen Wollgräser, Torfmoose, Fieberklee, Sonnentau, Moosbeere, Sumpfporst und Riesenschachtelhalm. Feuchtwiesen beherbergen Sumpfdotterblume, Echte Brunnenkresse, Echtes Lungenkraut, Wald-Schlüsselblume sowie verschiedene Orchideenarten.

An den Küsten und auf Dünen findet man Strandhafer, Dünenheide, Krähenbeere und Kriechweide. Am Blockstrand von Wittow wachsen Meerkohl und Gemeine Küchenschelle. Die Salzwiesen bieten Lebensraum für salztolerante Arten wie Strand-Grasnelke, Salzaster, Meerstrand-Dreizack und Queller.

Die Buchenwälder an der Kreideküste von Jasmund sind im Frühling mit Leberblümchen, Buschwindröschen, Goldsternarten und Lerchensporn geschmückt. In Uferschluchten gedeihen Eschen, Ulmen, Ahorn, Seggen und Riesenschachtelhalm. Die Granitz ist das größte zusammenhängende Waldgebiet mit Steilhangbuchenwäldern, in denen Berg-Ahorn, Wald-Schwingel und verschiedene Straucharten wie Alpen-Johannisbeere, Heckenkirsche, Hartriegel und Sal-Weide vorkommen.

Auf Kreideschutthängen und in Heidelandschaften findet man artenreiche Rasengemeinschaften mit bis zu zwanzig Orchideenarten, darunter den Frauenschuh. Klatschmohn, Raps und Königskerze prägen im Frühling und Sommer das Landschaftsbild.

Aufgrund des kalkhaltigen Bodens gedeihen auf Rügen zahlreiche Orchideenarten, die an anderen Orten Deutschlands selten oder bereits verschwunden sind. In den Mooren wachsen fleischfressende Pflanzen wie der Sonnentau. Die Allee 2008, gesäumt von Berg- und Spitzahorn, Eschen und Krimlinden, ist ein Beispiel für die historischen Alleen der Insel.

Die Pflanzenwelt Rügens ist durch historische Rodungen und die Industrialisierung der Landwirtschaft beeinträchtigt worden, doch viele seltene und bedrohte Arten haben sich bis heute erhalten. Besonders im Biosphärenreservat Südost-Rügen finden sich noch zahlreiche gefährdete Pflanzenarten, die anderswo in Deutschland bereits verschwunden sind.

Fauna

In den Wäldern und Moorflächen leben Rot-, Dam- und Rehwild sowie Wildschweine. Auch Mufflons, ursprünglich zu Jagdzwecken ausgesetzt, sind auf Jasmund anzutreffen. Rotfuchs, Dachs, Waschbär und Marderhund sind verbreitet, wobei der Marderhund mittlerweile häufiger als der Fuchs ist. Das rauhwollige Pommersche Landschaf ist eine alte Haustierrasse, die das Landschaftsbild des Mönchguts prägt und als Landschaftspfleger dient.

Rügen ist ein wichtiger Rast- und Brutplatz für über 300 Vogelarten. Jährlich nutzen mehr als 2,5 Millionen Vögel die Insel als Zwischenstation oder Überwinterungsort. Insbesondere der Seeadler, mit bis zu 2,6 Metern Flügelspannweite, ist auf Rügen wieder häufig zu beobachten. Es gibt fast 50 Brutpaare auf der Insel. Kraniche, Möwen, Brandschwalben, Kormorane, Haubentaucher, Rohrammer, Rohrsänger und viele Watvögel sind typisch für die Küsten, Bodden und Feuchtgebiete. Auf den kleinen Inseln Tollow und Zudar brüten Kormorane in großen Kolonien. Im Herbst rasten Tausende Kraniche auf Rügen und bieten dabei ein beeindruckendes Naturschauspiel. Auch mehrere Fledermausarten sind auf Rügen heimisch und als nächtliche Jäger unterwegs.

Springfrösche, Teich- und Kammolche, Rotbauchunke, Erdkröte und Wechselkröte sowie zahlreiche Froscharten sind in Mooren und Feuchtgebieten heimisch. Schlingnatter, Glattnatter, Kreuzotter und Ringelnatter kommen auf Rügen vor.

In Feuchtwiesen, Mooren und auf Trockenrasenflächen leben artenreiche Insekten-, Spinnen- und Weichtiergemeinschaften. Besonders in blütenreichen Landschaften sind zahlreiche Schmetterlingsarten zu finden.

In der Ostsee und den Boddengewässern leben Hering, Flunder, Hornfisch, Aal, Hecht, Zander, Dorsch, Plötze und Blei. Quallen sind in der Ostsee ebenfalls vertreten. Vor der Küste lassen sich Kegelrobben und Seehunde beobachten, deren Population sich dank Schutzmaßnahmen erholt hat.

Die Tierwelt des Nationalparks Jasmund ist besonders artenreich und vielfältig. Rund 1.000 Käferarten leben hier im oder vom Holz. In den klaren Bächen, die die Stubnitzwälder durchziehen, findet sich mit dem Alpenstrudelwurm ein ungewöhnlicher Bewohner, der sonst nur im Gebirge vorkommt. An diesen Bächen kann auch der Eisvogel beobachtet werden. In den Kliffs der Kreidefelsen nisten Mehlschwalben und die Kreideeule, ein cremefarbener Nachtfalter, hat ihr einziges Vorkommen in Deutschland auf Jasmund. Aufgrund des hohen Besucherdrucks sind allerdings Wanderfalke und Seeadler im Nationalpark nur noch selten zu beobachten.

Pflanzen-und Tierarten: insgesamt endemisch

Flora

Blütenpflanzen 680 650

Moose 90 80

Flechten 90 80

Fauna

Vögel 323 300

Säugetiere 40 0

Naturschutz

Auf Rügen und dessen Nebeninseln wurden insgesamt 32 Naturschutzgebiete mit einer Gesamtfläche vomn 406,8 km² eingerichtet, was 41,74 % der Fläche entspricht. 401,3 km² davon befinden sich auf dem Gebiet der Insel Rügen.

Naturschutzgebiete:

- Biosphärenreservat Südost-Rügen 235,0 km² (davon 233,3 km² auf der Insel Rügen)

- Feuchtgebiet Westrügen-Hiddensee

- Vorpommersche Boddenlandschaft 75,2 km²

- Nationalpark Jasmund 30 km²

- Naturschutzgebiet Mönchgut 23,4 km²

- Naturschutzgebiet Granitz 11,3 km²

- Naturschutzgebiet Tetzitzer See mit Liddow 10,9 km²

- Naturschutzgebiet Schoritzer Wiek 4,4 km²

- Naturschutzgebiet Insel Pulitz 2,5 km²

- Naturschutzgebiet Neuensiener und Selliner See 2,3 km²

- Naturschutzgebiet Spyckerscher See 2,0 km²

- Naturschutzgebiet Schmale Heide mit Steinfeldern 2,0 km²

- Naturschutzgebiet Langes Moor 1.8 km²

- Naturschutzgebiet Roter See bei Glowe 1,8 km²

- Naturschutzgebiet Insel Vilm 1,7 km²

- Naturschutzgebiet Goot-Muglitz 1,6 km²

- Naturschutzgebiet Vogelhaken-Glewitz 0,9 km²

- Naturschutzgebiet Vreechener See 0,8 km²

- Naturschutzgebiet Liddower Haken 0,8 km²

- Naturschutzgebiet Wittower Nordufer 0,5 km²

- Naturschutzgebiet Kniepower See 0,3 km²

- sonstige 0,2 km²

Das 235 km² umfassende Biosphärenreservat Südost-Rügen ist ein Biosphärenreservat im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern, welches den Südosten der Insel Rügen (einschließlich Granitz und Mönchgut), die Boddengewässer (Rügischer Bodden) zwischen Putbus und Thiessow, die Außenküsten zwischen Thiessow und Binz sowie die Insel Vilm umfasst. Es ist ein repräsentativer Landschaftsausschnitt des nordostdeutschen Tieflandes mit allen Landschafts- und Küstenformen des mecklenburg-vorpommerschen Küstengebietes auf kleinstem Raum. Es wurde 1990 im Rahmen des Nationalparkprogramms der DDR zum Biosphärenreservat erklärt. Es hat große Bedeutung als Rast- und Brutrevier für Zugvögel, hauptsächlich verschiedene Gänsearten wie Grau-, Saat- und Blässgans. Hier zu findende geschützte Bienenarten sind zum Beispiel Pelz-, Furchen- und Kegelbiene, Gold- und Faltenwespe. Seegras-, Rot- und Grünalgenbestände in den küstennahen Bereichen des Greifswalder Boddens sind Laichgebiet der Ostseeheringe. Zum Biosphärenreservat gehören mehrere Kernzonen (Totalreservate). Hierzu gehört auch das Gebiet des in der Granitz gelegenen Schwarzen Sees sowie die Insel Vilm und Teile der Halbinseln Möchgut und Zicker.

Von 1995 bis 2009 erhielt das Biosphärenreservat Unterstützung im Rahmen des Naturschutzgroßprojektes Ostrügensche Boddenlandschaft, welches im Mai 2009 abgeschlossen wurde. Da ein Biosphärenreservat mindestens 300 km² umfassen muss, wird, nach Feststellung dieses Mangels durch die UNESCO-Evaluierung 2005, an einer Gebietsvergrößerung rund um den Jasmunder Bodden gearbeitet. Seit 2008 wird ein Pflege- und Entwicklungsplan erarbeitet. Die sieben Naturschutzgebiete umfassen eine Fläche von 40,84 km².

- Goor-Muglitz (142 ha)

- Granitz (1162 ha)

- Insel Vilm (171 ha)

- Mönchgut (2320 ha)

- Neuensiener und Selliner See (213 ha)

- Quellsumpf Ziegensteine bei Groß Stresow (4 ha)

- Wreechener See (72 ha)

Der Nationalpark Jasmund liegt auf der Halbinsel Jasmund im Nordosten der Insel Rügen im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern und besteht seit dem 12. September 1990. Er ist 3.003 Hektar (ha) groß und ist damit Deutschlands kleinster Nationalpark. Seit 25. Juni 2011 gehört der Buchenwald des Parks zum UNESCO-Welterbe. Das Gebiet umfasst den mit ursprünglichem Buchenwald bestockten Höhenrücken der Stubnitz nördlich der Hafenstadt Sassnitz mit der Kreide-Kliffküste (2.200 ha), einem 500 m weit in die Ostsee hinein reichenden Wasserstreifen (603 ha) sowie 200 ha im Westen des Nationalparks, die sich aus den ehemaligen Quoltitzer Kreidebrüchen, Wiesen, Mooren und Trockenrasen zusammensetzen. Die höchste Erhebung Rügens, der 161 m hohe Piekberg, befindet sich ebenfalls im Nationalpark.

Das natürliche Kreidevorkommen auf der Halbinsel Jasmund wurde in Kreidebrüchen seit langem abgebaut. Als 1926 die Wiedereröffnung eines bereits stillgelegten Kreidebruchs drohte, wies man die Küste nördlich von Sassnitz als Naturschutzgebiet aus. Am 12. September 1990 wurde dieser Küstenabschnitt im Rahmen des Nationalparkprogramms zum Nationalpark erklärt. Die Kreidefelsen der Insel Rügen sind einer ständigen Erosion ausgesetzt. Mit jedem Sturm brechen große Stücke aus den Felsen und reißen gelegentlich auch Bäume und Sträucher mit ins Meer. Herausgelöst werden dabei auch Fossilien: Hier sind versteinerte Reste von Seeigeln, Schwämmen und Austern zu entdecken. Die Erosion der Küste hat zugenommen, seitdem im 19. und 20. Jahrhundert größere Findlinge vor der Küste entnommen wurden, um sie für den Ausbau von Häfen zu verwenden. Die Findlinge wirkten vor den Kreidefelsen als natürliche Wellenbrecher; seit ihrem Abtransport dringt das Wasser der Ostsee mit ungebrochener Gewalt an die Steilküste vor.

Der markanteste Punkt des Nationalparks ist der 118 Meter hohe Kreidefelsen Königsstuhl, der 2004 mit in das Gelände des neuen Besucherzentrums einbezogen wurde. Die Plattform dieses aus der Küstenlinie herausragenden Kreidefelsens betreten im Schnitt jährlich 300.000 Menschen, um von dort aus auf die Ostsee und die benachbarten imposanten Küstenabschnitte blicken zu können. Als besondere Erscheinung haben auch die Wissower Klinken Weltruhm erlangt, wurden allerdings am 24. Februar 2005 nach einem großen Uferabbruch weitgehend zerstört.

In den Mooren des Nationalparks entspringen mehrere Bäche, wie etwa (von Südwesten nach Norden) Steinbach und Lenzer Bach, Wissower Bach, Leescher Bach, Kieler und Brisnitzer Bach sowie Krietbach und Kollicker Bach. Mehrere von ihnen Münden über die Kreidekliffs in die Ostsee und bilden einige der wenigen Wasserfälle des norddeutschen Tieflands. Der Nationalpark bietet aufgrund seiner besonderen geologischen Bedingungen zahlreichen seltenen Pflanzen und Tieren eine Heimat. Insbesondere schützt er das größte zusammenhängende Buchenwaldgebiet an der deutschen Ostseeküste.

In den Wäldern der Stubnitz sind zahlreiche mit Wasser gefüllte, abflusslose Senken und Mulden zu finden, die meistens als eiszeitliche Toteislöcher entstanden. Wo diese Wasserflächen verlanden, entstehen sogenannte Kesselmoore. Zahlreiche Schwarzerlen sind an diesen Senken und Kesselmooren zu finden. An trockeneren Stellen sind Wildbirne, Wildapfel, Elsbeere und Eiben zu finden. Zu den hier vorkommenden Orchideenarten zählt auch der Frauenschuh. Eine weitere Besonderheit ist die Salzvegetation an der Nordküste des Nationalparks.

Das Nationalpark-Zentrum Königsstuhl ist das Besucherzentrum des Nationalparks Jasmund auf der Insel Rügen. Es wurde 2004 eröffnet und zählt mit rund 300.000 Besuchern jährlich (2008) zu den meistbesuchten Nationalpark-Zentren in Deutschland. Seine Aufgabe ist es, Informationen über den Nationalpark zu vermitteln und die Eigenart und Schönheit der Natur für die Besucher erlebbar zu machen, ohne die Ökologie des Nationalparks wesentlich zu schädigen. Das Zentrum bietet eine Erlebnisausstellung, ein Multivisionskino und weitere Angebote und Veranstaltungen im Außengelände. Namensgeber ist der nahe gelegene Kreidefelsen Königsstuhl. Betreiber des Zentrums ist die Nationalpark-Zentrum Königsstuhl Sassnitz gGmbH, deren Gesellschafter die Umweltstiftung WWF Deutschland und die Stadt Sassnitz sind.

Aufgrund der Faszination durch die imposanten Kreidefelsen bestand schon im 19. Jahrhundert Bedarf an einigen Annehmlichkeiten an dieser markanten Stelle. Im Jahre 1835 erbaute man daher einen Gasthof aus Holz im Schweizer Stil unter Leitung von Karl Friedrich Schinkel. Nachdem dieses Gebäude mehrmals niederbrannte und jedes Mal wieder aufgebaut wurde, entschloss man sich 1893, ein Hotel aus Stein zu errichten. Dieses Gebäude ist heute noch erhalten und ist für die Ausstellung des Nationalpark-Zentrums umfunktioniert worden. Um 1900 diente es als Gasthof und als Poststation.

Im Zweiten Weltkrieg um 1943 diente es als Lazarett. Später besetzte es die Rote Armee. Auch die DDR-Marine (Grenzbrigade Küste) nutzte diese Gebäude später als Kasernen. Es wurden noch weitere Bunker und ein Wachturm auf dem Gelände errichtet. 1990 beschloss der DDR-Ministerrat, dieses Gebiet als Nationalpark zu deklarieren. Bis 1999 lag das Gelände brach und die Gebäude verfielen zusehends. 2000 wurden der Wachturm und die Kasernen (bis auf eine) abgerissen. Da nicht ein weiterer Gasthof für Touristen errichtet werden sollte, gründeten der WWF Deutschland, das Land Mecklenburg-Vorpommern und die Stadt Sassnitz die Stubnitzhaus Sassnitz gGmbH. Es wurde ein Projekt ins Leben gerufen, um ein Naturinformationszentrum zu errichten. Im März 2004 wurde das heutige Nationalpark-Zentrum Königsstuhl eröffnet.

Das Nationalparkamt Vorpommern ist zuständig für den Nationalpark Jasmund. Die Mitarbeiter des Nationalparkamtes agieren zum Schutz der natürlichen Region. Sie kümmern sich um Besuchereinrichtungen (Wege, Treppen undsoweiter) und deren Verkehrssicherheit, sowie um Umweltbildungsprojekte.

Das Nationalpark-Zentrum Königsstuhl soll im Gegensatz dazu die Eigenart und Schönheit der Natur für die Besucher unmittelbar erlebbar machen und Wissenswertes über den Nationalpark vermitteln. Hier wird ein Kompromiss mit dem Nationalpark-Gedanken eingegangen. Denn die Natur soll sich ohne menschliche Einflüsse nach ihren eigenen Gesetzen entwickeln können, Eingriffe und Beeinflussungen sollen möglichst minimiert werden. Mithilfe des Nationalpark-Zentrums kann es Besuchern jedoch ermöglicht werden, aktiv die Natur zu erleben und stille Erholung zu genießen, ohne dass die Natur Schaden nimmt.

Das Zentrum verfolgt ein einheitliches Konzept des Umweltschutzes. Der Umweltschutz soll nicht nur Teil der Einstellung aller Mitarbeiter sein, sondern alle Bereiche des Zentrums einbeziehen wie beispielsweise die verwendeten Baumaterialien, den Betrieb des Restaurants und das im Büro oder für Printmedien verwendete Papier.

Innerhalb des Geländes des Nationalpark-Zentrums befindet sich der Königsstuhl, einer der imposantesten Felsen an Rügens Kreideküste. Hier gibt es eine Aussichtsplattform, die über wenige Stufen erreichbar ist. Unter dieser Plattform liegt ein denkmalgeschütztes Hünengrab.

Die 2.000 m² große Ausstellung zeigt unter dem Motto einer Zeitreise - beginnend in der Urzeit – Exponate wie Aquarien und einen Eisberg-Gletscher. Die Ausstellung wird mithilfe eines interaktiven Kopfhörersystems geleitet.

Auf vier Leinwänden vermittelt eine 180°-Projektion einen Eindruck der Schönheit des Nationalparks Jasmund. Großformatige Fotos wechseln mit bewegten Bildern, untermalt von stimmungsvoller Musik. Die Darsteller - Kinder von der Insel Rügen - nehmen die Besucher an der Hand und führen sie durch diese zauberhafte Welt. Der „Flug“ über den Nationalpark Jasmund im Multivisionskino dauert 15 Minuten. Der schneckenförmige Kinosaal bietet etwa 70 Zuschauern Platz. Kerngedanke dieses Films ist es, die Besucher auf der emotionalen Ebene durch die Schönheit Jasmunds und dem Blick für die Details für die Nationalpark-Idee zu begeistern und zu sensibilisieren.

Auf dem Außengelände von 28.000 Quadratmetern befinden sich weitere Attraktionen für Kinder und Erwachsene, so etwa ein Kletterwald, ein Bodenbrüternest mit Rieseneiern und eine Ausstellung über das Gemälde „Kreidefelsen auf Rügen„ von Caspar David Friedrich.

Wander- und Radwege ermöglichen den Besuch des Nationalparks in eigener Verantwortung. Auch das Nationalpark-Zentrum bietet kostenfreie und geführte Wanderungen an. Neben den Standardwanderungen gibt es thematische Wanderungen, die sich auch an den Jahreszeiten orientieren.

Das Nationalpark-Zentrum ist behindertengerecht eingerichtet. Durch Aufzüge gelangen auch Gehbehinderte und Rollstuhlfahrer in alle Räume der Ausstellung. Rutschfeste Fußbodenbeläge garantieren Halt. Alle Angebote im Außengelände sind für Rollstuhlfahrer zugänglich mit Ausnahme des Königsstuhls. Direkt unter den Stufen zur Aussichtsplattform befindet sich ein Hünengrab aus der Bronzezeit, so dass aufgrund des Denkmalschutzes bauliche Veränderungen an dieser Stelle nicht möglich sind.

Bis zum Großparkplatz Hagen kann man mit dem Auto bis auf rund 3 Kilometer an den Königsstuhl heranfahren. Von dort geht es mit dem Bus weiter. Alternativ lässt sich der Königsstuhl in etwa 45 Minuten auf einem gut ausgebauten Wanderweg zu Fuß erreichen. Um das Verkehrsaufkommen im Nationalpark zu reduzieren, wird empfohlen, schon außerhalb der Grenzen des Nationalparks auf Busse umzusteigen.

Die wichtigste öffentliche Straße im Nationalpark führt von Sassnitz über Hagen und Nipmerow nach Lohme und zerschneidet den Nationalpark in Nord-Süd-Richtung. Diese Straße hat einen Abzweig beim Baumhaus Hagen nach Stubbenkammer und damit zum Nationalpark-Zentrum. Dieser Abzweig ist jedoch zwischen 9:30 Uhr und 18:00 Uhr für den allgemeinen Fahrzeugverkehr gesperrt. Die Durchfahrt ist dann nur für Fahrradfahrer, Kutschen, Busse, Behindertenfahrzeuge, Ver- und Entsorgungsfahrzeuge sowie Fahrzeuge der Nationalparkverwaltung gestattet.

nnerhalb des Nationalparks und außerhalb der gekennzeichneten Flächen besteht ein grundsätzliches Park- und Halteverbot. Weitere Parkplätze befinden sich in Sassnitz am Wedding und am Eingang zum Nationalpark neben der Stubbenkammerstraße.

Im Nationalpark gilt ein generelles Wegegebot. Besucher wandern vor allem in der Stubbenkammer, der Waldhalle und am Hochufer. Dort gibt es gut beschilderte Wanderwege mit einer Gesamtlänge von 43 Kilometern. Bei der Erschließung der Natur zu Fuß gilt der Leitgedanke des Nationalparks. Dieser besagt, dass möglichst große und zusammenhängende Ruhezonen geschaffen und erhalten werden. Um an den Strand zu gelangen, gibt es 4 Abstiege vom Hochuferweg. Die Holztreppen befinden sich am Hankenufer zwischen Lohme und dem Königsstuhl, am Königsstuhl in Richtung Victoriasicht, am Kieler Ufer und am Hengst. Zwei weitere Abstiege außerhalb des Nationalparks befinden sich an der Nationalpark-Grenze zu Sassnitz am Wedding, ein anderer in Lohme. Zugelassen sind nur diese Abstiege.

Das Naturschutzgebiet Goor-Muglitz ist ein 157 Hektar großes Naturschutzgebiet in Mecklenburg-Vorpommern am Nordufer des Greifswalder Boddens. Die Unterschutzstellung erfolgte am 12. September 1990 im Rahmen der Gründung des Biosphärenreservats Südost-Rügen. Schutzziel des aus zwei Teilen bestehenden Naturschutzgebietes ist einerseits der Erhalt und die Entwicklung eines Laubwaldgebietes mit altem Baumbestand in der Goor und der Erhalt der Freetzer Niederung sowie andererseits der Schutz eines bewaldeten Steilhanges bei Muglitz, der mit Wildobst durchsetzt ist. Die Flächen gehören zur Schutzzone 2 (Pflegezone) des Biosphärenreservats. Die steinigen Flachwasserbereiche des Boddens gehören ebenfalls zum Schutzgebiet.

Umliegende Orte sind Lauterbach im Westen und Freetz im Norden. Der Gebietszustand wird insgesamt als gut eingestuft, da sich die Flächen weitgehend ungestört entwickeln. Allerdings sind Eingriffe aus der Vergangenheit zu mildern, wie die Aufforstung mit Nadelgehölzen in Teilbereichen sowie die Entwässerung der Freetzer Niederung. Teile der Flächen liegen im Eigentum der Stiftung Umwelt und Naturschutz M-V sowie der Michael-Succow-Stiftung. Nach EU-Recht ist das Naturschutzgebiet Bestandteil des FFH-Gebiets Küstenlandschaft Südostrügen. Ein Betreten der Flächen ist auf mehreren öffentlichen Wegen möglich. Von der Succow-Stiftung wurde ein Naturlehrpfad eingerichtet.

Die Goor entstand während der letzten Eiszeit. Die sandigen Böden weisen auf einen Kames hin. An die heute bis zu 36 Meter hohe Goor schließt sich östlich die Freetzer Niederung an, die sich in einer Grundmoränenfläche befindet und nacheiszeitlich mit einem Durchströmungsmoor versumpfte. Die Torfmächtigkeit erreichte bis zu zwei Meter, verringerte sich jedoch durch Entwässerungen der vergangenen 150 Jahre. Das Hügelgrab nördlich von Lauterbach und die Großsteingräber bei Lonvitz belegen die menschliche Besiedlung seit der Jungsteinzeit. Der Name Goor ist slawischen Ursprungs und verweist auf die Hügellage. Die Schwedische Matrikelkarte aus dem Jahr 1696 zeigt die Goor als mit Eichen und Buchen bewaldet. Eine Fläche im Norden wurde bis zur Aufforstung im 19. Jahrhundert als Acker genutzt. Durch das 1818 fertiggestellte Badehaus im Westen wurden die Flächen auch als Erholungsgebiet angesehen. Diese Art der Nutzung wurde durch den Bau eines Kinderferienlagers zu DDR-Zeiten intensiviert. Die Gebäude wurden 2009 abgerissen.

Das Moränenkliff der Goor ist mit Wald bestockt, der hauptsächlich von Buche, Zitterpappel, Stiel-Eiche, Hainbuche und Robinie bestimmt wird. Landeinwärts finden sich in Senken kleinflächige Bruchwälder mit Birken und Torfmoosen. Die ehemalige Ackerfläche wurde mit Fichte, Lärche, Douglasie und Pappel aufgeforstet. Die Freetzer Niederung bedecken Schilfröhrichte mit Wasserdost, Echter Engelwurz, Sumpf-Läusekraut, Hirse-Segge, Sumpf-Herzblatt und weiteren Arten mesotropher Feuchtwiesen. Im Teilgebiet Muglitz stocken Wildgehölze, wie Wildbirne und Wildapfel, auf den Moränenkliffs zusammen mit Esche, Kiefer, Stiel-Eiche, Vogelbeere, Pfaffenhütchen, Schneeball und Holunder. An der Steilküste brütet die Uferschwalbe. Weitere hervorhebenswerte Brutvögel sind Zwergschnäpper, Waldkauz und Wachtel.

Das Naturschutzgebiet Wreechener See ist ein 72 Hektar großes Naturschutzgebiet in Mecklenburg-Vorpommern zwei Kilometer südlich von Putbus. Die Unterschutzstellung erfolgte am 12. September 1990 im Rahmen der Gründung des Biosphärenreservates Südost-Rügen. Ziel der Ausweisung ist es, eine lagunenartige Bucht des Greifswalder Boddens als eine der letzten regionalen Ruhezonen für rastende Wasservögel zu erhalten. Der Wreechener See ist darüber hinaus gekennzeichnet von Verlandungsgesellschaften und ist Brutgebiet seltener Vogelarten. Angrenzende Feuchtwiesen werden extensiv genutzt.

Umliegende Orte sind Wreechen unmittelbar östlich sowie Krakvitz und Neukamp. Es besteht eine Verbindung zum Greifswalder Bodden. Der Gebietszustand wird als befriedigend angesehen, da der Gewässerzustand durch landwirtschaftliche Nährstoffeinträge beeinträchtigt wird. Im Jahr 1997 kam es aufgrund von Sauerstoffmangel im Wasser des polytrophen Sees zum massenhaften Fischsterben. Die fast vollständig verschwundene Makrophytenflora hat sich in den vergangenen Jahren in Teilgebieten wieder angesiedelt. Im Schutzgebiet wird weiterhin Schilf zur Rohrwerbung geerntet.

Im Norden des Naturschutzgebietes befindet sich eine Schutzhütte, die einen Überblick ermöglicht. Die Straße von Neukamp nach Wreechen führt direkt an der Ostgrenze des Schutzgebiets entlang. Nach EU-Recht sind die Flächen Bestandteil des FFH-Gebiets und Vogelschutzgebiets.

Der Wreecher See entstand aus einem Toteisblock während der letzten Eiszeit. Durch den Meeresspiegelanstieg der Littorina-Transgression überfluteten die Flächen und bekamen Anschluss an den Bodden. Küstenausgleichsprozesse führten zur Bildung von Sandhaken, welche den See vom Bodden mehr und mehr abtrennten. Der See verlandete und es bildete sich ein Gehölz- und Röhrichtgürtel aus. Im Westen entstanden Durchströmungs- und Quellmoore.

Zwei Großsteingräber südlich des Schutzgebiets weisen auf eine menschliche Besiedlung seit der Jungsteinzeit hin. Unweit südlich von Neukamp landeten Preußische Truppen 1678 und begannen die Invasion Rügens.

Vom Boddenwasser beeinflusste Röhrichte umgeben den See. Typische Arten sind Schilf, Gemeine Salzbinse, Strand-Aster, Salz-Teichsimse, Gemeine Teichsimse und Wasserminze. Angrenzende Wiesen sind kleinflächig mit Salzwiesen durchsetzt. Es finden sich Salzbunge, Englischer Alant, Strand- und Sumpf-Dreizack, Großes Flohkraut, Natternzunge und Breitblättriges Knabenkraut.

Ursprünglich kamen im See Grundrasen aus Kamm-Laichkraut, Hornblatt, Brackwasser-Hahnenfuß und Armleuchteralgen vor. Nachdem diese in den vergangenen Jahrzehnten durch Nährstoffeinträge und nachfolgende Verschlechterung der Wasserqualität verschwanden, konnten in den vergangenen Jahren Neubesiedlungen dieser Arten nachgewiesen werden.

Brutvögel im Gebiet sind Teichrohrsänger, Rohrammer sowie verschiedene Entenarten. Das Naturschutzgebiet hat eine herausragende Bedeutung als Rastgebiet für Enten, wie Stock-, Tafel-, Reiher-, Schell- und Spießente sowie für Mittel-, Gänse- und Zwergsäger. Im Frühjahr und Herbst konnten auch Raubseeschwalben beobachtet werden. Blindschleiche, Waldeidechse, Laub- und Grünfrosch kommen im Gebiet vor.

Klima

Die Insel Rügen zählt zu den sonnenscheinreichsten Gebieten Deutschlands und in vielen Jahren scheint nirgendwo in Deutschland die Sonne länger als auf der Insel Rügen.

Großklimatisch betrachtet zählen die Inseln Rügen und Hiddensee zum Ostseeküstenklima von Mecklenburg-Vorpommern. Es unterliegt einem häufigen Wechsel zwischen maritimen und kontinentalen Einflüssen. Nach Köppen wird es als Cfb (§warmgemäßigtes Klima“) klassifiziert. Das Bedeutet milde Temperaturen - kein Monat unter –3°C, mindestens vier Monate über 10°C, keine ausgeprägte Trockenzeit, Niederschlag fällt ganzjährig und nicht zu heißer Sommer - der wärmste Monat bleibt unter 22 °C.

Die maritimen Komponenten überwiegen aber deutlich, weswegen sich das Küsten und Inselklima durch frische und reine Luft, viel Sonnenschein und lebhafte Luftbewegung auszeichnet. Da heißt es: tief durchatmen und die Seele baumeln lassen. Die Wetterfrösche prognostizieren bei guter Dosierung aller Reize optimale Erholungseffekte. Und das nicht nur im Sommer.

Denn angenehme Temperaturen bietet die Insel während des ganzen Jahres. Die Lufttemperatur liegt im Jahresdurchschnitt bei 8°C. Bereits im März können bis zu 20°C gemessen werden, und ab Mai klettert das Quecksilber schon mal bis zur 30-Grad-Marke. Zu heiß am Strand wird es dabei nie, weil der am späten Vormittag einsetzende Seewind immer für ein angenehmes Lüftchen sorgt, das übrigens am kühleren Abend wieder abklingt.

Auch im Hochsommer bleiben 35°C so die höchste Marke. Auf die Sonne kann man sich „meistens“ verlassen. Sie scheint auf Rügen durchschnittliche 1870 Stunden im Jahr. Der sonnenreichste Monat ist der Juni. Mit 65 Tagen, an denen die Sonne mehr als zehn Stunden scheint, können Rügen-Urlauber sicher rechnen. In sonnenscheinreichen Jahren kann es sogar vorkommen, dass die Zahl auf 100 Tage klettert.

Klimadaten für Rügen

| Monat | Tagestemperatur (°C) | Nachttemperatur (°C) | Wassertemperatur (°C) | Regentage | Sonnenstunden pro Tag | Luftfeuchtigkeit (%) |

| Januar | 1,9 | -1,7 | 1,0 | 9–14 | 1,2 | 87 |

| Februar | 3,0 | -1,6 | 2,0 | 8–12 | 2,1 | 87 |

| März | 4,3 | 0,0 | 3,0 | 9–11 | 3,8 | 85 |

| April | 8,0 | 2,7 | 5,0 | 8–9 | 5,9 | 83 |

| Mai | 12,8 | 7,2 | 11,0 | 8–10 | 8,4 | 81 |

| Juni | 17,3 | 11,4 | 14,0 | 8–11 | 8,7 | 80 |

| Juli | 19,2 | 13,6 | 17,0 | 9–12 | 8,4 | 81 |

| August | 19,5 | 14,0 | 17,0 | 8–13 | 7,9 | 81 |

| September | 16,3 | 11,4 | 15,0 | 9–13 | 5,5 | 82 |

| Oktober | 12,0 | 7,8 | 11,0 | 9–15 | 3,5 | 84 |

| November | 7,1 | 3,4 | 7,0 | 11–15 | 1,7 | 85 |

| Dezember | 3,0 | 0,0 | 4,0 | 10–15 | 1,2 | 86 |

| Jahr | 10,4 | 5,7 | 8,9 | 600 | 4,9 | 83,5 |

Mythologie

Muhme, Mahrt und Möme. Von holden und unholden Geistern in Haus und Hof und viergesichtigen Gottheiten erzählen die Sagen und Legenden aus alten Zeiten. Gottheiten mit den klangvollen Namen Swantevit, Rugievit, Porevit und Porenut wurden einst verehrt von den Ranen auf Rügen.

Nicht weit von der Ahlbeck liegt ein kleiner Hof, Namens Granitz, unter der großen waldigen Uferforst, welche auch die Granitz genannt wird. Auf diesem Höfchen lebte vor nicht langen Jahren ein Herr von Scheele. Dieser war aber in spätern Jahren ganz in Trübsinn versunken und ging mit Niemandem mehr um, ob er wohl früher ein Lebemann und munterer Jäger gewesen war. Dies kam daher, daß seine drei schönen Töchter, die man die drei Blonden hieß und die hier in des Waldes Einsamkeit unter Herden und Vögeln aufgewachsen waren, mit einem Male in einer Nacht davongegangen waren und nie wieder gekommen sind.

Das hatte der alte Mann sich zu Gemüthe gezogen und in Folge dessen allen Umgang mit Menschen abgebrochen. Dagegen ging er viel mit den kleinen Schwarzen um und war manche Nacht außer dem Hause, ohne daß Jemand erfuhr, wo er gewesen war. Wenn er aber um die Morgendämmerung nach Hause kam, flüsterte er seiner Haushälterin zu; „Pst! Pst! ich habe heute an hoher Tafel geschmaust.“ Dieser Herr von Scheele aber pflegte manchmal aufzuthauen und dann erzählte er seinen Freunden, in den Granitzer Tannen um die Ahlbeck und an dem ganzen Ufer wimmele es von Unterirdischen. Auch hat er Leuten, die er dort spazieren führte, oft eine Menge kleiner Spuren gezeigt, wie von den allerkleinsten Kindern, die da im Sande von ihren Füßchen einen Abdruck hinterlassen hätten, und ihnen plötzlich zugerufen: „Horch! wie es da wieder wispert und flüstert!“

Ein anderes Mal, als er mit guten Freunden längs des Meeresstrandes hinging, ist er wie in Verwunderung plötzlich stillgestanden, hat auf das Meer gezeigt und gerufen: „Da sind sie meiner Seele wieder in voller Arbeit, und viele Tausende sind um ein Paar versunkene Stückfässer Wein beschäftigt, die sie ans Ufer wälzen. Was wird dies die Nacht für ein lustiges Gelage werden!“ Dann hat er ihnen erzählt, er könne sie sehen bei Tage und bei Nacht, und ihm thäten sie nichts, ja sie seien seine besonderen Freunde und einer habe sein Haus einmal von Feuersgefahr errettet, da er ihn nach Mitternacht aus tiefem Schlafe aufweckte und ihm einen Feuerbrand zeigte, der vom Heerde gefallen war und schon anderes Holz und Stroh, das auf dem Flure lag, anzünden wollte.

Man sehe beinahe alle Tage einige von ihnen am Ufer, bei hohen Stürmen aber, wo das Meer sehr tobe, seien sie fast alle da und lauerten auf Bernstein und Schiffbrüche und gewiß vergehe kein Schiff, von welchem sie nicht den besten Theil der Ladung bärgen und unter die Erde in Sicherheit brächten. Und wie herrlich da unter den Sandbergen bei ihnen zu wohnen sei und welche krystallne Paläste sie hätten, davon habe auch kein Mensch eine Vorstellung, der nicht da unten gewesen sei. (http://www.rügengeschichte.de/html/ms.html)

Geschichte

Funde in den Bodden weisen auf eine Besiedelung seit der Steinzeit hin. Auf ganz Rügen findet man viele Steindenkmäler, wie Großsteingräber und Opfersteine, die bis in die heutige Zeit erhalten geblieben sind. Für die Zeit ab dem 1. Jahrhundert zählt man die Bewohner Rügens zum ostgermanischen Stamm der Rugier, die in etwa die Region des späteren Vorpommerns besiedelten und der Insel den Namen gaben. In der Zeit der Völkerwanderung zogen viele Rugier südwärts und gründeten ein Reich in Pannonien. Die slawischen Ranen etablierten im 7. Jahrhundert ihre Herrschaft und versahen die Insel mit Heiligtümern wie dem Svantevit-Tempel am Kap Arkona. 1168 eroberten die Dänen die Insel und christianisierten die Bevölkerung, bevor Rügen 1325 unter pommersche und später schwedische Herrschaft fiel. Nach dem Wiener Kongress 1815 wurde Rügen Teil Preußens und gehört heute zum Bundesland Mecklenburg-Vorpommern.

Mesolithikum

Die Erstbesiedlung Rügens erfolgte bereits im Mesolithikum (Mittelsteinzeit), nach dem Rückzug der letzten eiszeitlichen Gletscher. Die ältesten nachweisbaren Siedlungsspuren stammen aus dem -8. Jahrtausend, als Menschen vermutlich aus dem dänisch-südschwedischen Raum über eine Landverbindung auf die Insel kamen.

Zu dieser Zeit bestand Rügen aus mehreren Inseln, die noch nicht durch Landbrücken verbunden waren. Die ersten Siedler lebten als Jäger, Sammler und Fischer in kleinen Gruppen, die sich von Wild, Fisch und Meeresfrüchten ernährten. Archäologische Funde wie Werkzeuge, Waffen und Siedlungsreste belegen ihre Anwesenheit in dieser Region.

Die bekannteste mesolithische Fundgruppe auf Rügen ist die sogenannte Lietzow-Kultur, benannt nach Fundplätzen bei Lietzow. Sie ist charakteristisch für die Zeit zwischen dem frühen -5. Jahrtausend und etwa -4000, wobei die Anfänge dieser Kultur durch den ansteigenden Meeresspiegel oft schwer zu datieren sind. Die Menschen lebten in einfachen Behausungen wie Schilfhütten oder Fellzelten, und die Bevölkerung umfasste vermutlich nur einige Hundert Personen.

Neolithikum

Das Neolithikum (Jungsteinzeit) auf Rügen begann etwa um -4000 mit dem Übergang von Jäger- und Sammlerkulturen zu sesshaften Bauern. Archäologische Funde belegen, dass in dieser Zeit erste dauerhafte Siedlungen entstanden und Ackerbau sowie Viehzutzucht betrieben wurden.

Typisch für diese Epoche sind die Megalithgräber, die auf Rügen zahlreich anzutreffen sind. Zu den bekanntesten zählen die sogenannten Großsteingräber, wie das Großsteingrab von Nobbin oder die sogenannten „Hünengräber“, die sich vor allem im Norden der Insel finden. Diese monumentalen Grabanlagen sind charakteristisch für die Trichterbecherkultur (um -4100 bis -2800), die in Norddeutschland und auf Rügen stark vertreten war.

Während des Neolithikums entwickelten sich auf Rügen komplexe soziale Strukturen und religiöse Vorstellungen, wie die aufwendige Bestattungspraxis zeigt. Die Insel war aufgrund ihrer Lage und Ressourcen bereits in dieser Zeit ein attraktiver Siedlungsraum. Die Jungsteinzeit endete auf Rügen etwa um -1800, als die Bronzezeit begann.

Bronzezeit

Die Bronzezeit auf Rügen dauerte etwa von -2000 bis -800, wobei die wichtigsten archäologischen Funde und Siedlungsnachweise in den Zeitraum -1500 bis -600 fallen. In dieser Zeit siedelten Menschen mit einer eigenen, kulturell geprägten Lebensweise auf der Insel, die zur sogenannten Hügelgräberkultur des nordischen Kreises gezählt wird. Diese Kultur ist Teil der frühgermanischen Kulturentwicklung und umfasste neben Rügen auch weite Teile Norddeutschlands, Skandinaviens und des Baltikums.

Charakteristisch für die Bronzezeit auf Rügen sind zahlreiche Hügelgräber, die heute noch im Landschaftsbild sichtbar sind. Die Menschen betrieben Ackerbau und Viehzucht, fertigten Textilien, Werkzeuge und Tongefäße an und entwickelten ein ausgeprägtes Handelsnetz. Schmuck, Waffen und Werkzeuge aus Bronze – oftmals mit Bernstein verziert – wurden als Grabbeigaben verwendet. Bernstein war ein begehrtes Tauschobjekt und wurde über Handelsrouten bis nach Mittel- und Südeuropa verbreitet.

Rügen entwickelte sich in der Bronzezeit zu einem wichtigen Handelszentrum an der Route zwischen Skandinavien und dem Baltikum. Die intensive Nutzung der Landschaft zeigt sich auch in archäologisch nachgewiesenen Feldsystemen und Siedlungsresten, die bis in die Slawenzeit genutzt wurden.

Eisenzeit

Die Eisenzeit auf Rügen begann etwa um -600 und reichte bis in die ersten Jahrhunderte nach der Zeitenwende (je nach Quelle bis etwa 100 oder teilweise sogar bis ins 3. bis 6. Jahrhundert, wenn man die Zeit der Völkerwanderung mit einbezieht). In dieser Epoche wurde die Insel von ostgermanischen Stämmen, insbesondere den Rugiern, besiedelt. Archäologische Funde belegen, dass Rügen während der Eisenzeit zu einem wichtigen Handelszentrum an der Ostsee wurde, mit Kontakten bis nach Jütland, Dänemark und sogar zum Römischen Reich.

Charakteristisch für die Eisenzeit auf Rügen sind zahlreiche Siedlungsspuren, Gräberfelder (wie das namengebende Gräberfeld am Mühlenberg bei Gustow), sowie Funde von römischem Kunsthandwerk, das durch Tauschhandel auf die Insel gelangte. Die Gesellschaft war heterogen und offen für verschiedene Kultureinflüsse, wobei enge Beziehungen zu den dänischen Inseln und Jütland bestanden.

Während der Zeit der Völkerwanderung (etwa ab dem 3. bis 6. Jahrhundert) verließen die Rugier die Insel und zogen nach Süden, konkret nach Pannonien, wo sie um 450 ein Reich gründeten. Sie wurden vermutlich von slawischen Stämmen verdrängt. Was von den Rugiern blieb, ist vor allem der Name der Insel: Rügen.

Zeit der Ranen

Ab dem 7. Jahrhundert errichteten die westslawischen Ranen (Rujanen) auf Rügen und der umliegenden Küste zwischen Recknitz und Ryck ein Reich, das die Geschichte sowohl des Ostseeraumes als auch des umgebenden obodritischen (im Westen) und liutizischen (im Süden) Festlandes für die nächsten Jahrhunderte entscheidend mitbestimmte.

Die Grundlage der starken militärischen Stellung bildeten die ranische Flotte und die günstige geografische Lage. Dänemark, das zu dieser Zeit zwar in Britannien und Skandinavien sehr erfolgreich war, konnte bis ins 12. Jahrhundert hinein seinen ranischen Konkurrenten im Ostseeraum weder wirksam beikommen noch seine Küste vor ranischen Heerzügen schützen. Im Dreieck Barth-Jasmund-Gristow wurden zahlreiche Burgen und Tempel errichtet. Bedeutung weit über die Grenzen des Ranenreiches hinaus erlangte die dem Gott Svantovit geweihte Tempelburg Arkona, die nach dem Fall Rethras zum Hauptheiligtum aller heidnischen Nordwestslawen wurde. Weltliches Zentrum des Ranenreiches war Charenza (evtl. identisch mit dem heutigen Garzer oder Venzer Burgwall). Haupthandelsplatz war Ralswiek am südlichsten Punkt des Großen Jasmunder Boddens.

Dänische Zeit

Der dänische König Waldemar I. und sein Heerführer und Berater Bischof Absalon von Roskilde zerstörten 1168 den Svantovit-Tempel im Burgwall am Kap Arkona und beendeten damit sowohl die territoriale als auch die religiöse Eigenständigkeit der Ranen. Der Ranenfürst Jaromar I. († 1218) wurde Vasall des dänischen Königs, die Inselbewohner christianisiert. 1184 versuchten die Pommern, welche ihren Herrschaftsbereich zuvor bis in das Land Gützkow und nach Demmin ausgedehnt hatten und somit zu direkten Nachbarn des nun dänischen Fürstentums Rügen geworden waren, im Auftrag ihres Lehnsherren, des römisch-deutschen Kaisers, Rügen für das Reich zu nehmen, wurden aber im Greifswalder Bodden vernichtend geschlagen.

Unter dänischer Herrschaft veränderte das Fürstentum Rügen sein Gesicht. Dänische Klöster wurden gegründet (zum Beispiel Bergen 1193 und Hilda, heute Eldena, 1199). Deutsche Kolonisten wurden in das Land geholt und stellten bald den größten und kulturell prägenden Bevölkerungsteil. Das slawisch-kulturelle Element verschwand, auch mangels eigener slawisch-kirchlicher Strukturen, sodass die Ranen in der Folgezeit im heute deutschgeprägten Volk der Rügener aufgingen. Neben der Aufsiedlung des Landes, dem Kloster- und Kirchenbau, wurden auch Städte neu gegründet. 1234 gründet der Rügenfürst Wizlaw I. die Stadt Stralsund und gewährte 1241 Greifswald das Marktrecht. Die Macht der Städte wuchs schnell und zwang die Rügenfürsten zu Zugeständnissen – so wurde etwa die Barther Fürstenburg geschleift und Schadegast, der fürstliche „Zwilling“ des bürgerlichen Stralsund, zugunsten der Letzteren geräumt. 1304 verwüstete ein als „Allerheiligenflut 1304“ bekanntes Sturmhochwasser die Insel und überspülte die Landzunge zwischen Mönchgut und Ruden.

Pommersche Zeit

Nach dem Tod des letzten Slawenfürsten Wizlaw III. 1325 kam das Land infolge der 1321 geschlossenen Erbverbrüderung an Pommern-Wolgast und war eine Zeit lang das Besitztum einer abgezweigten Linie (Barth). Verquickt mit gleichzeitigen dänischen Thronstreitigkeiten kam es zu den beiden Rügenschen Erbfolgekriegen. Nach deren Abschluss kam das vormalige Fürstentum 1354 an Pommern-Wolgast und wurde damit Teil des Heiligen Römischen Reichs. Schließlich wurde Pommern-Wolgast 1478 mit Pommern-Stettin vereinigt. Mit diesem Land kam es dann 1648 durch den Westfälischen Frieden an Schweden.

Die pommerschen Herzöge übernahmen die Verwaltung und verteidigten die Insel. Die slawische Sprache verschwand im 15. Jahrhundert fast vollständig, Ortsnamen blieben jedoch erhalten. Im 15. Jahrhundert war Rügen, insbesondere das Mönchgut, bereits überwiegend deutsch besiedelt. Die Christianisierung hatte bereits im 12./13. Jahrhundert eingesetzt, Klöster wie Bergen und Hilda waren Zentren des geistlichen Lebens. Die Marienkirche in Bergen, gegründet ab 1180, blieb ein zentrales Gotteshaus.

Im 16. Jahrhundert wurde die Reformation eingeführt. 1534 beschloss der Landtag in Treptow die Einführung des protestantischen Glaubens als Landesreligion in Pommern. Die Klöster auf Rügen wurden säkularisiert und fielen samt Grundbesitz an den pommerschen Herzog. Die Bevölkerung lebte zu jener Zeit vor allem von Landwirtschaft, Fischerei und Handel. Die Insel blieb ländlich geprägt, Städte wie Bergen erhielten im 17. Jahrhundert Stadtrechte, blieben aber klein. Die Herzöge und Fürsten organisierten die Verwaltung, um die Insel zu schützen und zu entwickeln.

Schwedische Zeit

Rügen stand von 1648 (Westfälischer Frieden) bis 1815 offiziell unter schwedischer Herrschaft, auch wenn es in dieser Zeit mehrfach kurzzeitig von anderen Mächten besetzt wurde. Nach dem Dreißigjährigen Krieg wurde Rügen im Westfälischen Frieden 1648 zusammen mit Vorpommern und Stralsund dem Königreich Schweden zugesprochen.

Während des 17. und 18. Jahrhunderts wurde Rügen mehrfach von brandenburgischen, dänischen oder sächsischen Truppen besetzt. So landete und eroberte ein brandenburgisch-preußisches und dänisches Heer unter Friedrich Wilhelm Kurfürst von Brandenburg die Insel bei der Invasion Rügens 1678. Nach dem Frieden von Saint-Germain im Jahr 1679 ging die Insel vom dänischen wieder in schwedischen Besitz über, Im Jahr 1715 wurde Rügen von Friedrich Wilhelm I., König von Preußen kurzzeitig den Schweden entrissen. fiel 1720 im Frieden von Frederiksborg aber wieder an diese zurück. Die schwedische Krone führte eine effiziente Verwaltung und Steuerpolitik ein. Die Landbevölkerung lebte weitgehend in Leibeigenschaft, was erst 1774 aufgehoben wurde.

Die Schwedenzeit brachte wirtschaftlichen Aufschwung, etwa durch die Einrichtung eines regelmäßigen Postdienstes zwischen Rügen und Schweden 1683. Auch der Badebetrieb wurde in dieser Zeit eingeführt (zum Beispiel Gesundbrunnen Sagard 1794).

Preußische Zeit

Zur Zeit der Napoleonischen Kriege wurde Rügen von 1807 bis 1813 von den Franzosen besetzt gehalten. Im Frieden von Kiel von 1814 ging es zunächst von Schweden an Dänemark und fiel dann durch den Wiener Kongress 1815 mit Neuvorpommern an Preußen. Seit 1818 gehörte die Insel zum Regierungsbezirk Stralsund und damit zur preußischen Provinz Pommern.

Die meisten Bewohner lebten zu dieser Zeit weiterhin vom Fischfang, vom Anbau von Kartoffeln und Getreide sowie von der Rinder- und Schafzucht. Handel und Lotsentätigkeit spielten ebenfalls eine Rolle. Mitte des 18. Jahrhunderts kamen die ersten Kurgäste auf die Insel. 1816 gründete Wilhelm Malte I. zu Putbus das erste Seebad bei Lauterbach. Ab etwa 1830 entwickelte sich der Fremdenverkehr zu einer wichtigen Einkommensquelle. Die Besucher mussten anfangs in Fischer- und Bauernstuben übernachten; das erste Hotel eröffnete 1869.

Bis zum Bau des Rügendammes 1936 war Rügen nur per Schiff erreichbar. Die wichtigsten Fährverbindungen führten von Stralsund nach Altefähr und von Stahlbrode nach Glewitz. Seit 1883 gab es ein Eisenbahntrajekt zwischen Stralsund und Altefähr, das den Tourismus und den Handel weiter beflügelte.

Wilhelm Malte I. (1783 bis 1854) baute Putbus zu einem Zentrum fürstlicher Macht aus und legte das erste Seebad an. Die Fürstenfamilie war eine der reichsten und einflussreichsten Familien auf Rügen. Rügen wurde zu einem beliebten Ziel für Künstler wie Caspar David Friedrich und Philipp Otto Runge, die von der Landschaft inspiriert wurden. Auch der Dichter Ludwig Gotthard Kosegarten war eng mit der Insel verbunden. Neben Putbus entwickelten sich Orte wie Saßnitz, Binz, Sellin und Göhren zu beliebten Seebädern. Es entstanden zahlreiche Herrenhäuser und Villen, die das Bild der Insel prägten.

Zeit der Weltkriege

Die Ostsee war während des Ersten Weltkriegs ein Schauplatz des Seekriegs, jedoch blieb Rügen selbst weitgehend von direkten Angriffen verschont. Die Insel litt aber unter den Auswirkungen des Krieges. Die Blockade der Nord- und Ostsee durch die Alliierten führte zu Versorgungsengpässen, insbesondere bei Kohle, Lebensmitteln und Öl. Tümmler und Seehunde wurden für die Öl- und Fettproduktion fast ausgerottet. Viele Männer wurden eingezogen, Kinder mussten in der Landwirtschaft und im Haushalt helfen. Schulunterricht fiel teilweise aus, weil die Räume nicht beheizt werden konnten oder weil die Kinder zu Hause gebraucht wurden. Gottesdienste wurden wegen Kohlemangels abgesagt.

Nach dem Krieg litt Deutschland unter hoher Arbeitslosigkeit, Inflation und wirtschaftlicher Schwäche, auch Rügen war betroffen. Die Insel blieb jedoch ein beliebtes Reiseziel und der Tourismus erholte sich wieder. In den 1920er und 1930er Jahren wurde Rügen zu einem der beliebtesten Reiseziele in Deutschland. Die Seebäder wie Binz, Sellin und Göhren erlebten einen Aufschwung. 1936 wurde der Rügendamm fertiggestellt, was die Anbindung an das Festland deutlich verbesserte.

Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten begann der Bau der KdF-Ferienstadt Prora als Teil der Propaganda- und Freizeitpolitik des Regimes. Zur Kriegszeit blieb Rügen bis kurz vor Kriegsende weitgehend verschont. Es gab kaum direkte Kampfhandlungen auf der Insel. Am 6. März 1945 erfolgte der einzige große Luftangriff der Alliierten auf Rügen, der vor allem Sassnitz traf und fast 900 Menschen das Leben kostete.

Am 2. Mai 1945 wurde der Rügendamm von einer deutschen Kommandoeinheit gesprengt, um den Vormarsch der Alliierten zu behindern. Nach Kriegsende strömten Heimatvertriebene und Flüchtlinge auf die Insel.

Deutsche Demokratisache Republik

Nach dem Zweiten Weltkrieg kam Rügen zum Land Mecklenburg und zur DDR. Nach 1952 wurde die Insel Teil des Bezirkes Rostock.

Die Insel war Fokus der berüchtigten Aktion Rose der DDR-Regierung zur Verstaatlichung von Hotels, Taxi- und Dienstleistungsunternehmen am 10. Februar 1953. Anlass soll ein Besuch von Walter Ulbricht auf der Insel Rügen gewesen sein, bei welchem er sich über die vielen noch existierenden privaten Hotels und Pensionen geärgert hatte. Viele der Hotelinhaber wurden unter dem Vorwand der Wirtschaftskriminalität oder Agententätigkeit für den Westen in Schnellverfahren verurteilt, daraufhin enteignet und ins Zuchthaus gesteckt. Viele der Besitzer und Kleinunternehmer wurden anschließend im Zuchthaus Bützow-Dreibergen inhaftiert. Die enteigneten Hotels und Pensionen sollten offiziell dem FDGB überschrieben werden. Tatsächlich wurden zunächst Unterkünfte für die Kasernierte Volkspolizei (KVP) geschaffen. Durch die Enteignung der Hotelbetriebe brach der Fremdenverkehr auf Rügen 1953 vorübergehend fast völlig zusammen.

In den folgenden beinahe vier Jahrzehnten war die Insel eines der wichtigsten Urlaubsgebiete der DDR. Bei den Unterkünften für die Touristen gewann der FDGB tatsächlich eine beherrschende Stellung. Neue Übernachtungskapazitäten wurden in größerem Umfang aber erst in den 1970er und 1980er Jahren geschaffen.

Moderne Zeit

Rügen wurde im Jahr 1990 Bestandteil des Landes, ab Oktober des Jahres Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern und gehört zusammen mit den Nachbarinseln Hiddensee und Ummanz zum gleichnamigen Landkreis Rügen.

Während der Coronazeit war Rügen, wie viele andere touristische Regionen, von starken Einschränkungen betroffen, die das öffentliche Leben und insbesondere den Tourismus massiv beeinflussten. Die Inselbewohner erlebten eine ungewohnte Ruhe, aber auch existenzielle Sorgen. Gleichzeitig wurden Solidarität und Zusammenhalt innerhalb der Gemeinschaft spürbar.

Die Ruhe war allerdings vorbei, als die Pläne zur Errrichtung eines LNG-Terminals bekannt wqurden. Viele Inselbewohner lehnen das Terminal ab und befürchten negative Auswirkungen auf den Tourismus, die Lebensqualität und das Landschaftsbild der Insel. Der Protest vor Ort bleibt lebendig, auch wenn das Terminal inzwischen den Regelbetrieb aufgenommen hat. Um die betroffenen Gemeinden zu beruhigen, wurden umfangreiche Investitionen in das Bahnnetz und andere Infrastrukturmaßnahmen in Aussicht gestellt. Beruhigen konnte sdas die aufgeheizte Stimmung aber nicht.

Verwaltung

Der Landkreis Rügen ist der flächenkleinste sowie, gemessen an der Einwohnerzahl, nach dem Landkreis Müritz der zweitkleinste Landkreis des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Der Landkreis umfasst die gleichnamige Insel Rügen (95 % des Landkreises) – die größte Insel Deutschlands – in der Ostsee, sowie deren westlich vorgelagerte Inseln Hiddensee, Ummanz und einige kleinere Inseln. Auf dem Festland liegt der Landkreis Nordvorpommern sowie die kreisfreie Stadt Stralsund dem Landkreis Rügen am nächsten. Der 1818 gegründete Landkreis gehört mit über 190 Jahren zu den ältesten noch in praktisch unveränderter Form bestehenden Verwaltungseinheiten in Deutschland.

Der Landkreis Rügen entstand 1818 im Zuge der Neuorganisation der Kreisgliederung im preußischen Staat nach dem Wiener Kongress und gehörte zum Regierungsbezirk Stralsund in der preußischen Provinz Pommern. Dieser umfasste die meist ländlichen Gebiete der gleichnamigen Insel. Das Landratsamt war in Bergen auf Rügen. Seit dem 1. Juli 1867 gehörte der Kreis zum Norddeutschen Bund und ab 1. Januar 1871 zum Deutschen Reich.

Zum 30. September 1929 fand im Kreis Rügen entsprechend der Entwicklung im übrigen Preußen eine Gebietsreform statt, bei der alle bisher selbstständigen Gutsbezirke aufgelöst und benachbarten Landgemeinden zugeteilt wurden. Zum 1. Januar 1939 führte der Kreis Rügen entsprechend der jetzt reichseinheitlichen Regelung die Bezeichnung Landkreis.

Der Landkreis Rügen umfasste am 1. Januar 1945 die beiden Städte Bergen/Rügen und Garz/Rügen sowie 60 weitere Gemeinden, von denen drei (Binz, Putbus und Saßnitz) mehr als 2.000 Einwohner besaßen. Im Frühjahr 1945 wurde das Kreisgebiet durch die Rote Armee besetzt und wurde Bestandteil der sowjetischen Besatzungszone.

1952 wurden die Länder der DDR aufgelöst und es wurde eine umfassende Gebietsreform durchgeführt. Dabei wurde der Landkreis Rügen aufgelöst und in die beiden Kreise Bergen und Putbus geteilt, die Teil des Bezirks Rostock wurden. Bereits 1956 wurden die beiden Kreise wieder zu einem Kreis Rügen vereinigt. Seit 1990 ist der nun wieder als Landkreis bezeichnete Kreis Teil des neugebildeten Landes Mecklenburg-Vorpommern.

Im Zuge einer Kreisgebietsreform im Jahr 2011 sollen die Landkreise Rügen, Nordvorpommern und die Hansestadt Stralsund Teile eines neuen Landkreises Nordvorpommern mit Verwaltungssitz in Stralsund werden.

Herrschaftsgeschichte

- um -600 bis 1. Jahrhundert ostgermanische Stammesgemeinschaften

- 1. bis 5. Jahrhundert Stammestum der Rugier

- 4. bis 7. Jahrhundert slawische Stmmesgemeinschaften

- 7. Jahrhundert bis 1168 Reich der Ranen (Rana Rice)

- 1168 bis 1325 Fürstentum Rügen (Ducatus Rugiae bzw. Principatus Rugiae) als Teil des Königreichs Dänemark (Kongeriget Danmark)

- 1325 bis 1478 Herzogtum Pommern-Wolgast

- 1478 bis 1648 Herzogtum Pommer-Stettin

- 1648 bis 1678 Königreich Schweden (Konungariket Sverige)

- 1678 bis 1679 Königreich Dänemark (Kongeriget Danmark)

- 1679 bis 1715 Königreich Schweden (Konungariket Sverige)

- 1715 bis 1720 Königreich Preußen

- 1720 bis 1807 Königreich Schweden (Konungariket Sverige)

- 1807 bis 1813 Kaiserreich Frankreich (Empire française)

- 1813 bis 1814 Königreich Schweden (Konungariket Sverige)

- 1814 bis 1815 Königreich Dänemark (Kongeriget Danmark)

- 1815 bis 1818 Königreich Preußen

- 1818 bis 1. Juli 1867 Landkreis Rügen, Regierungsbezirk Stralsund, Provinz Pommern, Königreich Preußen

- 1.Juli 1867 - 31. Dezember 1870 Kresi Rüögen im Norddeutschen Bund

- 1.Januar 1871 bis 31. Dezember 1930 Kreis Rügen in der Provinz Pommern des Deutschen Reiches

- 1.Januar 1939 bis 8. Mai 1945 Landkreis Rügen in der Provinz Pommern des Deutschen Reiches

- 8. Mai 1945 bis 1. März 1947 Kreis Rügen im Land Mecklenburg-Vorpommern der Sowjetischen Besatzungszone

- 1. März 1947 - 7. Oktober 1949 Kreis Rügen in Mecklenburg innerhalb der Sowjetischen Besatzungszone

- 7. Oktober 1949 bis 25. Juli 1952 Kreis Rügen im Land Mecklenburg der Deutschen Demokratischen Reopublik

- 25. Juli 1952 bis 3. Oktober 1990 Kreis Rügen im Bewzirk Rostock der Deutschen Demokratischen Republik

- 3. Oktober 1990 bis 4. September 2011 Landkreis Rügen im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern der Bundesrepublik Deutschland

- seit 4. September 2011 Landkreis Vorpommern-Rügen im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern der Bundesrepublik Deutschland

Verfassung

Der Landkreis Rügen gliederte sich in Stadtgemeinden, in Landgemeinden und – bis zu deren vollständiger Auflösung – in selbstständige Gutsbezirke.

Mit Einführung des preußischen Gemeindeverfassungsgesetzes vom 15. Dezember 1933 gab es ab 1. Januar 1934 eine einheitliche Kommunalverfassung für alle preußischen Gemeinden. Die bisherigen Stadtgemeinden Bergen auf Rügen und Garz auf Rügen führten jetzt die Bezeichnung Stadt.

Mit Einführung der Deutschen Gemeindeordnung vom 30. Januar 1935 trat zum 1. April 1935 im Deutschen Reich eine einheitliche Kommunalverfassung in Kraft, wonach die bisherigen Landgemeinden nun als Gemeinden bezeichnet wurden. Diese waren in Amtsbezirken zusammengefasst.

Eine neue Kreisverfassung wurde nicht mehr geschaffen; es galt weiterhin die Kreisordnung für die Provinzen Ost- und Westpreußen, Brandenburg, Pommern, Schlesien und Sachsen vom 19. März 1881.

Legislative und Exekutive

Der mittlerweile aufgelöste Kreistag des Landkreises Rügen bestand aus 47 Abgeordneten. Heute wird die Insel von den Gemeinden verwaltet.

Inseloberhaupt

Das Amt des Landvogtes von Rügen war das bedeutendste landesherrliche Amt auf dem Territorium des ehemaligen Fürstentums Rügen nach dessen Anschluss an das Herzogtum Pommern. Nach dem Aussterben der männlichen Linie der Fürsten von Rügen mit Wizlaw III. kam das Fürstentum an das Herzogtum Pommern-Wolgast. Mit Stoislaw, Herr zu Putbus, wurde 1326 erstmals ein Landvogt erwähnt. Der Landvogt verkörperte die höchste Gewalt der Gesetzgebung und Rechtsprechung im neuen Landesteil. Das in Bergen auf Rügen ansässige Landvogteigericht war als Instanz den Gerichten der Gardvogteien - Verwaltungs- und Gerichtsbezirke, in die das Fürstentum Rügen ursprünglich unterteilt war - übergeordnet.

Für den landständischen Adel, aus dessen Reihen er üblicherweise stammte, war der Landvogt die erste gerichtliche Instanz. Später wurde der Landvogt gleichzeitig Amtshauptmann in Bergen auf Rügen. Diese Verhältnisse blieben auch in Schwedisch-Pommern erhalten. Der Landvogt erhielt sein Gehalt aus der schwedischen Staatskasse. 1699 versuchten die Schweden das Amt abzuschaffen und zahlten kein Gehalt mehr. 1706 mussten sie es wieder einführen. Die Gehaltszahlungen wurden aber nicht wieder aufgenommen. Während der dänischen Besetzung Schwedisch-Pommerns im Großen Nordischen Krieg von 1715 bis 1721 setzten die Dänen eigene Leute auf den Posten.

Beim Versuch Gustavs IV. Adolf, 1806 Schwedisch-Pommern dem schwedischen Staatsverband anzuschließen, erfolgte eine umfassende Reorganisation des Gerichtswesens, bei der das Amt des Landvogtes abgeschafft wurde.

Fürsten der Ranen

- um 1066 Kruto (Krito)

- vor 1100 Grines (Grimmus)

- 1105 - 1141 Ratislaus (Ratze, Ratislaw)

Fürsten von Rügen

- 1168–1170 Tezlaw (Tetzlaw, Tetzlaff)

- 1170 - 1218 Jaromar I.

- 1218–1221 Barmuta

- 24. November 1221–1249 Wizlaw I

- 1249 - 1260 Jaromar II

- 1260 - 1302 Wizlaw II

- 1303 - 1325 Wizlaw III

Landvögte

- 1326 Stoislaw, Herr zu Putbus

- 1334 - 1338 Johann, Herr zu Putbus

- 1432 Henning Jasmund

- 1443 Magnus Plate

- 1448 - 1452 Raven Barnekow

- 1471 Ehrich Kahlende

- 1481 Raven Barnekow (Sohn)

- 1481 - 1490 Degener Buggenhagen

- 1490 - 1496 Curd Krakevitz

- 1496 - 1517 Waldemar, Herr zu Putbus

- 1517 - 1524 Degener Buggenhagen

- 1524 - 1525 Balzer Caspar Jasmund

- 1525 - 1536 Wilken von Platen

- 1536 - 1554 Jarslav Kahlden

- 1554 - 1558 Matthäus von Normann

- 1558 - 1560 Ehrich Kahlden

- 1560 - 1573 Georg Joachim von Platen

- 1573 - 1584 Heinrich von Normann

- 1584 - 1595 Gutzlaf Rotermund

- 1595 - 1602 Balzer Jasmund

- 1602 - 1604 Christoph von der Lancken

- 1604 - 1611 Hans von Krakvitz

- 1611 - 1628 Christoph von der Lancken

- 1629 Nicolaus von Ahnen (nur ernannt)

- 1630 - 1632 Arend von Bohlen

- 1632 - 1642 Eckard von Usedom, Landrat

- 1643 - 1664 Ernst von Berglasen († 1666)

- 1664 - 1694 Wilken von Berglasen, Landrat

- 1694 - 1698 Johann Karl von der Lancken

- 1699 - 1706 Jacob von Wewezer, Amtmann

- 1706 - 1711 Arend Christoph von Bohlen, Amtmann

- 1711 - 1716 Hermann Alexander von Wolffradt, Amtmann

- 1716 - 1718 Johann Jansson von Silberstern, königlich dänischer Amtmann

- 1718 - 1721 Christoph August von John, königlich dänischer Amtmann

- 1721 - 1734 Hermann Alexander von Wolffradt, Amtmann

- 1736 - 1759 Bogislaw Georg von Platen

- 1760 - 1785 Carl Gustav von Wolffradt

- 1785 - 1805 Karl Friedrich von Usedom

- 1805 - 1806 Karl Ludwig Adolph von Bohlen, Amtsrichter

Landräte des Landckreises Rügen

- 1818 - 1836 J. von Engeström

- 1838 - 1841 von Kathen

- 1841 - 1857 von der Lancken

- 1857 - 1873 von Platen

- 1873 - 1880 Axel Eggert von Usedom (1839 - 1884)

- 1880 - 1886 Rudolf Freiherr von Reiswitz

- 1886 - 1896 Victor von Koerber (1851 - 1918)

- 1896 - 1903 Joachim von Lattorff

- 1903 - 1918 Hans Jaspar von Maltzahn (1869 - 1929)

- 1921 Milenz

- 1933 - 1934 Gottfried Graf von Bismarck-Schönhausen (1901 - 1949)

- 1934 - 1936 Schiedlausky ]vertretungsweise]

- 1936 - 1945 Hermann Weißenborn

- 1945 - 1948 Arno Hübner (1893 - 1973)

- 1993 - 16 Sep 2001 Karin Timmel (*1958)

- 16 Sep 2001 - 10 Okt 2011 Kerstin Kassner (* 1958) Die Linke

Landräte des Landkreises Vorpommern-Rügen

- 10 Okt 2011 - 10 Jun 2018 Ralf Drescher (* 1956) CDU

- seit 10 Jun 2018 Stefan Kerth (* 1973) SPD, ab 2023 parteilos

Politische Gruppierungen und Wahlen

Auf Rügen sind f olgende Parteien aktiv:

- CDU (Christlich Demokratische Union)

- SPD (Sozialdemokratische Partei Deutschlands)

- AfD (Alternative für Deutschland)

- Die Linke

- Bündnis Sarah Wagenknecht (BSW)

- FDP (Freie Demokratische Partei)

- Bündnis 90/Die Grünen

Im Landkreis Vorpommern-Rügen erreichte der parteilose Amtsinhaber Stefan Kerth (ehemals SPD) im ersten Wahlgang 49,2 % der Stimmen, der AfD-Kandidat Carlos Rodrigues kam auf 27,5 %. In der Stichwahl setzte sich Kerth deutlich mit 75,1 % gegen Rodrigues (24,9 %) durch. Die SPD, Linke, Grüne und CDU unterstützten Kerth in der Stichwahl3. Laut Sonntagsfrage vom April 2025 ag die AfD landesweit mit 29 % vor der SPD (21 %), CDU (17 %), Die Linke (15 %), Bündnis Sahra Wagenknecht (6 %) und Grünen (5 %).

Justizsystem und Kriminilität

Das Justizsystem auf Rügen ist Teil des deutschen Rechtssystems und wird von den zuständigen Gerichten und Behörden in Mecklenburg-Vorpommern verwaltet. Seit der Gerichtsstrukturreform 2015 gibt es auf Rügen kein eigenständiges Amtsgericht mehr; stattdessen ist die frühere Gerichtsstelle in Bergen auf Rügen eine Zweigstelle des Amtsgerichts Stralsund. Dort werden vor allem Zivil-, Familien- und freiwillige Gerichtsbarkeit sowie kleinere Strafsachen bearbeitet. Für schwerere Strafsachen ist das Landgericht Stralsund zuständig.

Rügen ist als Insel mit viel Tourismus und saisonalen Schwankungen grundsätzlich kein Brennpunkt für schwere Kriminalität. Die Kriminalitätsrate ist im Vergleich zu vielen anderen Regionen Deutschlands eher niedrig. Die häufigsten Delikte betreffen Diebstahl und Eigentumsdelikte, vor allem in der touristischen Hochsaison, Vandalismus, Verkehrsdelikte und gelegentliche Betrugsfälle

Die örtliche Polizei und die Staatsanwaltschaft Stralsund sind für die Strafverfolgung zuständig. Präventive Maßnahmen und eine gute Zusammenarbeit zwischen Polizei, Justiz und Sozialdiensten tragen zur Sicherheit auf der Insel bei.

Internationale Politik

Rügen und insbesondere seine größeren Städte sind aktiv in internationale Politik und Städtepartnerschaften eingebunden. Diese Partnerschaften dienen vor allem dem kulturellen, wirtschaftlichen und jugendlichen Austausch sowie der Förderung von Projekten auf kommunaler Ebene.

Partnerstädte von Bergen auf Rügen sind:

- Oldenburg in Holstein (Deutschland)

- Svedala (Schweden)

- Goleniów (Polen)

- Palanga (Litauen)

Flagge und Wappen

Das Wappen des Landkreises Rügen wurde am 18. Januar 1993 durch das Innenministerium genehmigt und unter der Nr. 68 der Wappenrolle von Mecklenburg-Vorpommern registriert. Blasonierung: „Geteilt von Gold über Blau; oben ein rot gekrönter und bewehrter Schwarzer Löwe mit Doppelschweif, der aus dem im unteren Felde befindlichen, aus fünf roten Steinen gebildeten Stufengiebel hervorwächst. Auf dem Schild ruht eine Volkskrone; sie besteht aus einem mit roten Steinen geschmückten goldenen Reifen, der mit fünf ornamentalen Blättern besetzt ist.“

Das Wappen wurde von dem Sagarder Gerhard Koggelmann gestaltet. Die einzelnen Wappen der Städte und Gemeinden des Landkreises findet man in der Liste der Wappen im Landkreis Rügen.

Die Flagge des Landkreises Rügen ist eine Wappenflagge. Sie zeigt zwei gleichbreite Längsstreifen in den Farben Gelb (oben) und Blau (unten). Auf dem oberen Streifen liegt ein rot gekrönter und bewehrter Schwarzer Löwe mit Doppelschweif, welcher aus dem auf dem unteren Streifen liegenden, aus fünf roten Steinen gebildeten Stufengiebel hervorwächst. Die Länge des Flaggentuches verhält sich zur Höhe wie 5:3.

Hauptstadt

Im Mittelalter war das weltliche Zentrum des Ranenreiches Charenza (wahrscheinlich identisch mit dem heutigen Garz oder Venzer Burgwall), das wichtigste Heiligtum war die Tempelburg Arkona. Seit dem 1. Januar 2005 ist Bergen, seit 1613 mit Stadtrecht versehen, Verwaltungssitz des Amtes Bergen auf Rügen, dem mit über 23.000 Einwohnern bevölkerungsreichsten Amt Mecklenburg-Vorpommerns. Die Stadt war ab 1648 Hauptstadt der Insel bzw. des Landkreises Rügen und ist eines der 18 Mittelzentren des Landes.

Verwaltungsgliederung