Osterinsel (Rapa Nui)

Kaum eine Insel ist so geheimnisumwittert wie das ferne Rapa Nui, der „Nabel der Welt“, wie sie von ihren polynesischen Bewohnern bezeichnet wird. Sie hat nicht nur die Fantasie angeregt, sondern auch die wissenschaftrliche Forschung beflügelt. Viele Erkenntnisse wurden gewonnen - und wieder verworfen. Dass auf dem von den Kolonialherren "Osterinsel" genannten Eiland ein Ökosuizid stattgefunden hätte, gilt mittlerweile als widerlegt. Andererseits haben sich die engen Beziehungen zum südamerikanischen Festland in vorkolonialer Zeit erhärtet. Bei allen immer noch vorhandenen Fragen und Widersprüchlichkeiten hat die Insel ihre Sonderstellung und spirituelle Bedeutung innerhalb der polynesischen Welt behalten.

Name

Einem Traumgesicht des Visionärs Hau Maka folgend, segelte Häuptling Hotu Matua (Hotu Matu’a) um die Mitte des 4. Jahrhunderts von der Austral-Insel Rapa, möglicherweise auch von einer der Marquesas-Inseln aus mit 200 Getreuen ostwärts. Dabei stieß die Gruppe auf Te Pito o te Kainga, „ein kleines Stück Land“, und lieeß sich dort nieder. Später nannten die Bewohner ihre Heimatinsel schlicht Te Kainga, „das Land“, oder Te Pito o te Henua, was soviel wie „Mittelpunkt bzw. Nabel der Erde“ bedeutet. Neben diesen beiden gab und gibt es noch eine Reihe weiterer mythisch verwobener Bezeichnungen. So heißt die Insel in spirituell ausdeutbarer Umschreibung seiner einsamen Lage in den Weiten des Ozeans noch heute Mata Ki Te Rangi, „das Auge, das gegen den Himmel sieht“, in profaner Interpretation „die Grenze gegen den Himmel“.

Von alledem wussten die Europäer, die ab dem 17. Jahrhundert hierher gelangten, nichts. Der holländische Bukanier Edward Davis, Kapitän der „Batchelor’s Delight“, ordnete eine 1687 in sein Blickfeld geratene „niedrige, sandige Insel“ - wobei unklar bleibt, ob es das mittlerweile auch polynesischen Kontakten entschwundene Te Kainga war - dem „unbekannten Südland“, Terra Australis Incognita, zu. In den Karten der Folgezeit wurde sie als Davis Land eingetragen und als Ausläufer der Antarctica verzeichnet. Als die Crew des holländischen Kapitäns Jacob Roggeveen am Ostersonntag des Jahres 1722 des entlegenen Eilands ansichtig wurde, gab es keine Zweifel mehr: Es handelte sich um eine Insel weit entfernt von jeglichem Festland. Unter Bezugsnahme auf den Tag der „Entdeckung“ nannte Roggeveen den grasbewachsenen Felsklotz Paasch Eiland, deutsch Osterinsel. Die Engländer machten später daraus in wörtlicher Übersetzung Easter Island, die Franzosen Île de Pâques.

Als Felipe Gonzalez mit seinem Schiff 1772 die Insel anlief, reklamierte er sie sogleich für sein Vaterland und gab ihr zur Unterstreichung dieses Anspruches den Namen seines Königs Isla de San Carlos, „Insel des heiligen Karl“. Erst im Verlauf der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts übernahmen die spanischsprachigen Südamerikaner die mittlerweile allgemein gebräuchliche Bezeichnung und formten sie zu Isla de Pascua um. Dieser Name ist seit 1888, als die Insel der Republik Chile unterstellt wurde, die rechtsgültige Titulatur des Eilands.

Ein allgemein anerkannter und auch von den Betroffenen selbst akzeptierter Name fehlte, bis im Jahr 1863 tahitianische Seeleute die von den Europäern so genannte Osterinsel mit der Bezeichnung Rapa Nui, gesprochen [ˈɾapa ˈnu.i], bedachten. Rapa, wörtlich übersetzt „Tanzpaddel“, ist zugleich der Name einer Australinsel, heute Rapa Iti, von der Hotu Matua angeblich stammte, und nui das polynesische Wort für „groß“. Europäische Wissenschaftler übernahmen den Ausdruck inzwischen, und auch die chilenische Staatsmacht zeigte sich einsichtig und erlaubte den Insulanern 1993, ihre Insel alternativ-amtlich Rapa Nui - üblich ist auch die Schreibung Rapanui - zu nennen.

- acehnesisch: Pulo Easter

- afrikaans: Paaseiland

- albanisch: Ishulli i Pashkëve

- alemannisch: Ostereiland

- amharisch: የፋሲካ ደሴት [yä-Fasika däset]

- angelsächsisch: Eastre Íeg

- arabisch: جزيرة الفصح [Ǧazīrâtu l-Fiṣḥ]

- aragonesisch: Isla de Pasqua

- armenisch: Զատիկան կղզի [Zatikan kġzi]

- aromunisch: Insula Pastela

- aserbaidschanisch: Пасха адасы [Pasxa adası]

- asturisch: Islla de Pascua

- bairisch-österreichisch: Ostainsl

- baskisch: Bazko Irla

- bikol: Isla nin Pagkabuhay-liwat

- bosnisch: Ycкpшнje ocтpbo [Uskršnje ostrvo]

- bretonisch: Enez Pask

- bulgarisch: Великденски остров [Velikdenski ostrov]

- cebuano: Pulo sa Tśile

- chinesisch: 復活節島 / 复活节岛 [Fùhuó Jié dǎo]

- dari: جزیرۀ پاک [Jazīre-ye Pāk]

- dänisch: Påskeøen

- deutsch: Osterinsel

- englisch: Easter Island

- esperanto: Paskinsulo

- estnisch: Lihavõttesaar

- färösch: Paskoy

- finnisch: Pääsiäissaari

- franko-provenzalisch: Ila de Pâques

- französisch: Île de Pâques

- friesisch, nord: Poosche-eilönj

- friesisch, west: Peaske-eilân

- friulanisch: Isule di Pasche

- gagausisch: Paskellä Adası

- galizisch: Illa de Páscoa

- gälisch: Eilean na Càisge

- georgisch: პასექის კუნძული [Paseḳis kundžuli]

- griechisch: Νησί του Πάσχα [Nīsí toy Pásĥa]

- gudscheratisch: ઈસ્ટર ટાપુ [Īsṭar ṭāpu]

- guyanisch: Zil di Pak

- haitianisch: Ilde Pak

- hakka: Fu̍k-fa̍t-chiet-tó

- hawaiianisch: Lapa Nui

- hebräisch: אי הפסחא [Î ha-Pasḥâ]

- hindi: ईस्टर द्वीप [Īsṭar dvīp]

- ido: Pasko-Insulo

- indonesisch: Pulau Paskah

- interlingua: Insula de Pascha

- irisch: Oileán na Cásca

- isländisch: Páskaeyja

- italienisch: Isola di Pasqua

- jakutisch: Пасха арыыта [Pasȟa aryyta]

- japanisch: イースター島 [Īsutā tō]

- jerseyanisch: Île de Pâques

- jiddisch: קײסעך-אינדזלען [Keyseḫ-Indzlen]

- kabardisch: Пасхэ хы тӀыгу [Pasȟă ȟə ṭəgʷ]

- kambodschanisch: Raphanū

- karelisch: Pææcиæccacapи [Pääsiässasari]

- kasachisch: Пасха аралы [Pasĥa araly]

- katalanisch: Illa de Pasqua

- kirgisisch: Пасха аралы / پاسحا ارالى [Pasha aralı]

- koreanisch: 이스터 섬 [Iseuteo seom], Buhwaljeol seom

- kornisch: Ynys Pask

- korsisch: Isola di Pasqua

- kroatisch: Uskršnji otok

- ladinisch: Insula de Pascua

- lateinisch: Insula Paschalia

- lettisch: Lieldienu sala

- letzeburgisch: Ouschterinsel

- limburgisch: Paoseiland

- litauisch: Velykų sala

- madegassisch: Nosin’i Paska

- makedonisch: Велигденски остров [Veligdenski ostrov]

- malaisch: ڤولاو ڤسكه [Pulau Paskah]

- malayalam: ഈസ്റ്റര് ദ്വീപ് [Īsṟṟar dvīp]

- maltesisch: Gżira ta' l-Għid

- manx: Ellan ny Caisht

- maori: Moutere Aranga

- marathisch: ईस्टर द्वीप [Īsṭar dwīp]

- mindeng: Bô-uăk-cáik-dō̤

- minnan: Koh-oa̍h-cheh-tó

- mirandesisch: Illa de Pascua

- moldawisch: Инсула Паштелуй [Insula Paştelui]

- mongolisch: Улаан өндөгний баярын арал [Ulaan öndögnij bajaryn aral]

- nahuatl: Pascua Tlālhuāctli

- niederländisch: Paaseiland

- niedersächsisch: Oosterinsel

- norwegisch: Påskeøya

- okzitanisch: Iscla de Pasqua

- ossetisch: Куадзӕны сакъадах [Kuadzäny saḳadaȟ]

- pandschabisch: ਈਸਟਰ ਟਾਪੂ [Īsṭar ṭāpū]

- pandschabisch, west: ایسٹر ٹاپو [Īsṫar ṫāpū]

- papiamentui: Isla de Pasku

- persisch: جزیرۀ ایستر [Jazīre-ye Īstar], جزیرۀ پاک [Jazīre-ye Pāk]

- piemontesisch: Isola di Pasqua

- pitkernisch: Iista Ailen

- plattdeutsch: Ostereiland

- polnisch: Wyspa Wielkanocna

- portugiesisch: Ilha de Páscoa

- provenzalisch: Ila de Pâques

- quetschua: Rapanuy, Paskwa wat’a

- rapanui: Rapa Nui, Te Pito O Te Henua, Te Pito o te Kanga

- rätoromanisch: Insla de Pasqua

- romani: Rapanui

- rumänisch: Insula Paştelui

- rundi-rwsndesisch: Rapanuyi

- russisch: Остров Пасхи [Ostrov Pasĥi]

- rwandesisch: Rapanuyi

- samisch: Beassášsuolu

- sardisch: Isula de Pasca

- saterfriesisch: Paasken-Oailound

- schlesisch: Wjelganocno Wyspa

- schottisch: Easter Ilan

- schwedisch: Påskön

- schweizerdeutsch: Ostereiland

- serbisch: Ускршњи острво [Uskršnji ostrvo]

- sizilianisch: Isula di Pasqua

- slovio: Velikonozju Ostrov

- slowakisch: Veľkonočný ostrov

- slowenisch: Velikonočni otok

- sorbisch, ober: Jatšační Kupa

- sorbisch, nieder: Jutriční Kupa

- spanisch: Isla de Pascua

- sudovisch: Paskhā salā

- sundanesisch: Pulo Paskah

- swahili: Kisiwa ya Pasaka

- tadschikisch: Ҷазираи Писҳо [Ǧazirai Pisho], جزیرۀ پسها [Jazīrâ-yi Pishō]

- tagalog: Pulau ng Pasko

- tahitianisch: Rapa Nui

- tamilisch: ஈஸ்டர் தீவு [Īsṭar tīvu]

- tatarisch: Пасха утравы [Pasxa utrawı]

- thai: เกาะอีสเตอร์ [Kɔ Īttə̄r]

- tok pisin: Ista Ailan

- tonganisch: Lapanui

- tschechisch: Velikonoční ostrov

- türkisch: Paskalya Adası

- uigurisch: پاسخا ئارالى / Пасха арали [Pasxa arali]

- ukrainisch: Острів Пасхі [Ostriv Pasĥi], Острів Великдня [Ostriv Velykdnja]

- ungarisch: Húsvét-sziget

- urdu: جزیرہ ایسٹر [Jazīrâ-e Īsṫar]

- usbekisch: Пасха Oроли / پەسخە ئارالى [Pasxa Oroli]

- venezianisch: Ìxoła de Pasqua

- vietnamesisch: Đảo Phục Sinh

- visayan: Rapanui

- walisisch: Ynys y Pâsg

- wallonisch: Iye di Påke

- weißrussisch: Востраў Пасхі [Vostraŭ Paschi], Выспа Вялікдня [Vyspa Vialikdnia]

- winaray: Lalawigan

- yoruba: Erékùṣù Àjínde

Lage

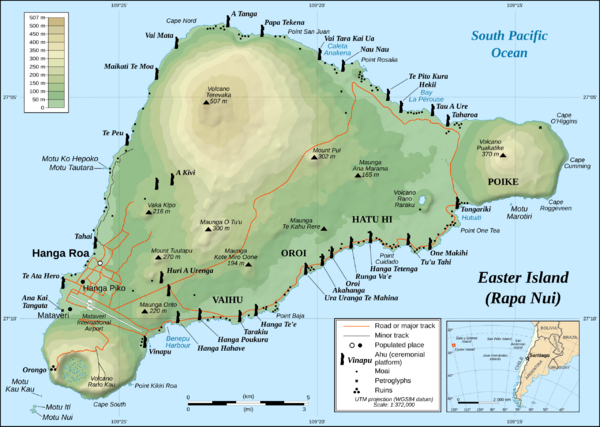

Die Osterinsel liegt weit weg von jeglicher festen Landfläche im Südosten des Pazifischen Ozeans auf durchschnittlich 27°08’ s.B. und 109°20’ w.L.. Sie befindet sich auf der gleichen geografischen Breite wie Cupiapa im Zentrum Chiles, Tucuman im Norden Argentiniens, der äußerste Süden Paraguays, Blumenau im Süden Brasiliens, der Süden Namibias, das nördlich-zentrale Südafrika, Süd-Swasiland sowie Zentral-Australien zwischen Billabong und Brisbane. Nächster Nachbar der Osterinsel ist die über 400 km entfernte Felsinsel Sala y Gómez. Das chilenische Festland ist über 3500 km, die Antarktis rund 5200 km und Neuseeland 6700 km entfernt.

Geografische Lage:

- nördlichster Punkt: 27°03’14“ s.B. (O Taki)

- südlichster Punkt: 27°12’10“ s.B. (Motu Nui)

- östlichster Punkt: 109°13’47“ w.L. (Kava Kava Kioe)

- westlichster Punkt: 109°27’10“ w.L. (Motu Nui)

Entfernungen:

- Sala y Gomez 415 km

- Ducie / Pitcairn 1840 km

- Pitcairn (Saint Paul’s Point) 2078 km

- Mas Afuera / Juan Fernandez 2250 km

- Mangareva (Kouako) 2260 km

- Rapa / Austral-Inseln 3120 km

- Fatu Hiva / Marquesas-Inseln 3240 km

- Caleta El Piure / Chilenisches Festland 3506 km

- Santiago de Chile 3760 km

- Isla Santa Maria / Galapagos (Punta Sur) 3870 km

- Tahiti / Gesellschaftsinseln 4251 km

Zeitzone

Auf der Osterinsel gilt die Tiempo del Isla de Pascua bzw. Easter Island Time (Osterinsel-Zeit), abgekürzt TIP bzw. EAST (OIZ), entsprechend der Tiempo Estándar del Centro (TEC) bzw. Central Time Zone (CTC), 7 Stunden hinter der Mitteleuropäischen Zeit (MEZ, UTC-6), wobei zwischen September und April die Uhren sommerzeitlich um eine Stunde vorgestellt werden (UTC-5). Die Realzeit liegt um 7 Stunden und 17 bis 18 Minuten hinter der Koordinierten Weltzeit (UTC).

Fläche

Die Osterinsel ist mit Nebeninseln 163,6 km² bzw. 63,17 mi², ohne Nebeninseln 162,9 km² bzw. 62,9 mi² groß. Alternativ werden 162,5 km² bis 179,85 km² bzw. 69,2 mi² angegeben. Von Nordosten nach Südwesten zwischen Kava Kava Kioe und Motu Nui durchmisst sie 24,9 km bei einer maximalen Breite zwischen Punta Vai Mata und Punta Akahanga von 11,4 km. Die Küstenlänge wird auf 60 bis 70 km geschätzt, müsste aber aufgrund der starken Zerklüftung mindstens 95 km betragen. Höchste Erhebung ist der Krater des Maunga Terevaka mit 507,4 m. Die tiefste Stelle liegt auf Meeresniveau mit einem maximalen Tidenhub von 0,8 bis 1,0 m (Hanga Piko 0,91 m). Die mittlere Seehöhe beträgt 145 m.

Flächenaufteilung (um 2000):

Brach- und Ödland 105,8 km² 58,8 %

Agrarland 63,0 km² 35,0 %

Waldland 8,0 km² 4,5 %

Siedlungsland 3,0 km² 1,7 %

Landschaft

Rapa Nui ist ein vulkanisch geprägtes, leicht hügeliges Eiland mit steilen Klippen und kleinen vorgelagerten Felseninseln. Die Insel hat die Form eines rechtwinkligen Dreiecks mit Seiten von 16, 17 und 24 Kilometern „Hypotenuse“, was der Ostküste entspricht. An jedem Scheitelpunkt befinden sich drei schlafende Vulkane. Im Norden befindet sich der Maunga Terevaka, der mit 511 Metern der höchste Punkt der Insel ist; im Südosten liegt die Halbinsel Poike mit ihrem Hauptvulkan Puakatiki, der 377 Meter hoch ist; und im Südwesten befindet sich der 324 Meter hohe Krater des Rano Kau, in dem mehrere Seen liegen. Weitere wichtige Berge sind der Rano Aroi und der Rano Raraku.

Der Rest der Insel besteht aus Hügeln und Hängen. Die Küste ist steil und felsig, mit einer Reihe von kleinen Inseln in der Nähe, wie Motu Nui, Motu Iti und Motu Kao Kao im äußersten Südwesten, Motu Tautara an der Westküste und Motu Marotiri an der Westküste. Die einzigen Ausnahmen sind die Küste vor Hanga Roa und der Sektor Anakena, wo sich der gleichnamige Strand und der Strand Ovahe befinden.

Der Osterinsel vorgelagert sind insgesamt 115 kleine, unbewohnte Felsinseln, darunter im Norden Motu Ru und Motu Kau, im Nordosten Motu Toremo Hiva und Motu Maratmiri, im Süden Motu Marotiri, Motu O Pope, Motu Toe Toe, Roa, Papa Rava, Motu Hitara, Motu Tapu und Motu Taka Taka, im Südwesten Motu Iti, Motu Kau Kau und Motu Nui, im Westen Motu Tautara, Motu Maihoru, Motu Hepo, Motu Ihu o Pare, Motu Taka Rua und Motu Kaviti.

Erhebungen Seehöhe

Maunga Terevaka 507,4 m Terevaka

Maunga Kuma 472,0 m Terevaka

Maunga Puka 469,5 m Terevaka

Maunga Puakatiki 370,0 m Maunga Puakatiki

Rano Aroi 332,5 m Terevaka

Mauna Okoro 326,0 m Terevaka

Vaiatare 324,0 m Rano Kau

Mauna O Tu’u 322,5 m Maunga O Tu’u

Rano Kau 316,0 m Rano Kau

Orongo 307,0 m Rano Kau

Mauna Puii 302,0 m Mauna Puii

Maunga Tangaroa 270,0 m Maunga Tangaroa

Maunga Te Kauhara o Varu 270,5 m Maunga Te Kauhara o Vara

Maunga Vai a Heva 262,5 m Maunga Puakatiki

Maunga Orito 218,0 m Maunga Orito

Maunga Roiho 216,0 m Maunga Roiho

Maunga Kote Miro Oone 194,0 m Maunga Kote Miro Oone

Maunga Vai o Hao 190,0 m Maunga Tangaroa

Maunga Ori 186,0 m Maunga Kote Miro Oone

Maunga Anamarama 167,0 m Maunga Anamarama

Maunga Vaka Kipu te Poko 159,0 m Maunga Roiho

Rano Raraku 141,0 m Rano Raraku

Maunga te Kahu Rere 131,0 m Maunga te Kahu Rere

See Fläche Seehöhe Tiefe

Rano Kao 0,9 ha 56 m 11 m

Inseln Fläche Ausmaße Seehöhe

Rapa Nui 162,9 km² 23,5 x 11,4 km 507 m

Motu Nui 0,039 km² 0,3 x 0,3 km 21 m

Motu Iti 0,016 km² 0,2 x 0,1 km 12 m

Motu Kao Kao 0,001 km² 0,1 x 0,1 km 52 m

Geologie

Die auf dem Ostpazifischen Rücken liegende Osterinsel ist als sogenannter Hot Spot vulkanischen Ursprungs und besteht aus drei zusammenwachsenden Vulkanen. Diese drei Hauptvulkane sind: Terevaka, Poike und Rano Kau. Die Anordnung dieser Vulkane und die starke Erosion, die sie erfahren haben, verleihen der Insel ihre dreieckige Form. Der Vulkan Terevaka dominiert in Bezug auf Volumen und Fläche. In prähistorischer Zeit war der Vulkan Poike eine eigenständige Insel, bis Lava vom Terevaka sie mit der Hauptinsel verband. Neben diesen drei Hauptvulkanen gibt es mehrere kleinere Vulkane und vulkanische Geoformen wie den Krater Rano Raraku, den Schlackenkegel Puna Pau und mehrere vulkanische Höhlen, einschließlich Lavaröhren.

Bei den Gesteinen der Insel handelt es sich hauptsächlich um Hawaiite und Basalte, die beide eisenhaltig und mit den Gesteinen des Kolumbus-Archipels verwandt sind. Außerdem gibt es pyroklastische Gesteine wie den vulkanischen Tuff, aus dem die meisten Moais bestehen. Der Vulkan Terevaka ist jünger als Poike und Rano Kau. Die beiden letztgenannten Vulkane haben ihre Tätigkeit mit der Intrusion von Trachyten und Rhyolithen beendet. Der Vulkanismus auf der Osterinsel ist geologisch gesehen jünger als 0,7 Millionen Jahre. Der jüngste Vulkanismus auf der Insel konzentriert sich auf kleine, über die Insel verteilte Risse. Die jüngsten Laven befinden sich auf Hiva-Hiva, 3 km nördlich von Hanga Roa, und sind weniger als 2000 Jahre alt. Aufgrund der im Holozän, das heißt in den letzten 10.000 Jahren, aufgezeichneten Ausbrüche wird die Insel als aktiver Vulkan im Sinne des Vulkanologen Alexandru Szakács eingestuft.

Die Osterinsel und die benachbarten Inseln wie Motu Nui und Motu Iti bilden die Spitze einer großen Unterwasservulkankette, die sich mehr als 2000 Meter über den Meeresboden erhebt. Die Osterinsel befindet sich im westlichen Teil der Kette, zu der auch die Inseln Salas und Gomez gehören. Die Vulkankette der Osterinsel, auch Salas y Gómez-Kette genannt, verläuft von Westen nach Osten, wo sie sich mit dem unterseeischen Nazca-Rücken63 verbindet, der unter Peru subduziert wird. Die beiden Gebirgszüge liegen innerhalb der Nazca-Platte und durchqueren diese von einer Seite zur anderen. Das westliche Ende der Vulkankette der Osterinsel besteht aus einer Gruppe submariner Vulkane westlich der Osterinsel, wobei die Moai- und Pukao-Berge unter dem Meeresspiegel liegen, sowie aus einigen niedrig gelegenen Vulkanfeldern auf dem Meeresboden. Das westliche Ende der Kette liegt sehr nahe am Ostpazifischen Rücken und der kleinen Osterplatte.

Die Ursache des Vulkanismus auf der Osterinsel und der Vulkane der Vulkankette der Osterinsel ist unter Wissenschaftlern ein heiß diskutiertes Thema. Einige haben die Existenz eines Mantelplumes vorgeschlagen, der einen heißen Punkt unter der Insel erzeugt, andere schlagen die Existenz einer „heißen Linie“ anstelle eines heißen Punktes vor, der durch eine „Mantelrolle“ anstelle eines Mantelplumes erzeugt wurde. Es wurde auch vorgeschlagen, dass die Vulkankette das Ergebnis einer Bruchausbreitung, eines jungen ozeanischen Grabens und eines „Kanal-Plumes“ ist, der sich von Salas y Gómez nach Westen erstreckt.

Yamirka Rojas-Agramonte, Geologin an der Christian Albrechts Universität Kiel, reiste 2019 mit enem internationalen Forschereteam auf die Osterinsel, um ihre Entstehung genauer zu datieren. Auf der Suche nach Gesteinsproben fanden sie im Sand der Insel Hunderte von Zirkonkörnern. Das Material kristallisiert, wenn sich Magma abkühlt … Die Analyse der Zirkonenkörner ergab zum einen ein überraschendes Alter. Zum anderen war auch ihre Zusammensetzung in allen Fällen mehr oder weniger gleich. Sie müssen also alle aus Magma mit der gleichen Zusammensetzung wie die heutigen Vulkane entstanden sein. Diese Vulkane können aber nicht seit 165 Millionen Jahren aktiv sein, da die darunterliegende Platte nicht einmal so alt ist.“ Laut Yamirka Rojas Agramonte kann man „die Ergebnisse nur so erklären, dass diese uralten Minerale an der Quelle des Vulkanismus entstanden sind, im Erdmantel unter der Platte, lange bevor sich die heutigen Vulkane bildeten.“. (https://www.uni-kiel.de/de/detailansicht/news/169-osterinsel) Diese Entdeckung deutet darauf hin, dass der Mantelplume der Osterinsel schon vor 165 Millionen Jahren aktiv war und der Erdmantel sich möglicherweise langsamer bewegt als bisher angenommen.

Flora und Fauna

Die Osterinsel ist vergleichsweise artenarm, hat aber einige endemische Spezies hervorgebracht.

Flora

Die Osterinsel gehört zu den artenärmsten Inseln des Südpazifiks. Es sind weniger als 30 indigene Samenpflanzen (Spermatophyta) bekannt. Das ist hauptsächlich eine Folge der isolierten Lage, die Insel war niemals mit einer kontinentalen Landmasse verbunden. Vögel, Wind und ozeanische Strömungen konnten nur in weit geringerem Maße als bei anderen Inseln Samen eintragen.

Der erfolgreichste Überträger von Pflanzenmaterial dürfte daher der Mensch gewesen sein. Bereits die ersten Siedler haben Nutzpflanzen auf die Insel gebracht, wie die Legende von Hotu Matua berichtet. Die Legende dürfte insoweit auf einem wahren Kern beruhen. Zahlreiche Nutzpflanzen existierten bereits, bevor die Europäer die Insel erreichten, wie mehreren Berichten – zum Beispiel von Roggeveen, Forster und anderen frühen Entdeckern – zu entnehmen ist. Dazu gehörten zum Beispiel: Papiermaulbeerbaum, Süßkartoffel, Yams und Taro. Aber auch die Europäer trugen in umfangreichem Maße Pflanzen ein, zum Beispiel verschiedene Grasarten als Weidepflanzen für die Schafe und Rinder.

Die heute vorherrschende Vegetation entspricht nicht der ursprünglichen. Sie ist das Ergebnis massiver menschlicher Eingriffe in das Ökosystem. Archäobotanische Befunde belegen, dass die Insel einst dicht mit Palmwäldern der Gattung Jubaea, einer nahen Verwandten der Honigpalme Jubaea chilensis, bedeckt war. In Proben von Rano Kao wurde nachgewiesen, dass eine Entwaldung über einen längeren Zeitraum ab dem Jahr 1010 (± 70 Jahre) stattfand. Man schätzt, dass in dieser Zeit mehr als 10 Millionen Palmen auf der Insel gefällt wurden. Der Verlust des Palmenwaldes, der die Kulturpflanzen vor dem ständig wehenden Wind und vor Austrocknung geschützt hatte, führte zu einer umfangreichen Bodenerosion, die wiederum entscheidende Auswirkung auf die Nahrungsmittelversorgung und damit auf den rapiden Rückgang der Bevölkerung gehabt haben dürfte.

Das Totora-Schilf (Scirpus californicus) ist als Rest der ursprünglichen Vegetation in den Kraterseen des Rano-Kao und des Rano-Raraku erhalten. Totora-Schilf wurde von den Ureinwohnern vielfältig genutzt, zum Beispiel zum Bau der charakteristischen bootsförmigen Häuser (Paenga-Haus).

Von großer ritueller Bedeutung war der Toromiro-Baum (Sophora toromiro), ein in der freien Natur ausgestorbener Schmetterlingsblütler. Das harte und feinporige Holz wurde vielfältig genutzt, insbesondere für kultische Schnitzereien. Exemplare dieser endemischen Baumart haben lediglich in Botanischen Gärten (zum Beispiel Göteborg, Bonn, London, Valparaíso) überlebt.

Auffallend ist der geringe Bestand an Farnen. Lediglich 15 Spezies wurden entdeckt, vier davon sind endemisch. Im Vergleich zu anderen Inseln des Südpazifiks (zum Beispiel Marquesas mit 27 Familien, 55 Gattungen und 117 Arten von Farnen) ist das sehr wenig.

Eine weitere indigene Pflanze, die auf der Osterinsel nur noch in wenigen Exemplaren als kleinwüchsiger Busch vorkommt, ist die zu den Lindengewächsen (Tiliaceae) gehörende Triumfetta semitriloba. Pollenanalysen haben ergeben, dass die Pflanze bereits seit 35.000 Jahren auf der Insel wächst. Aus den speziell behandelten Fasern der Rinde knüpften die Rapanui ihre Fischernetze und möglicherweise die Transportseile für die Moai.

Heute ist die Landschaft der Osterinsel überwiegend von ausgedehnten Grasflächen geprägt. Die häufigsten vorkommenden Pflanzenfamilien sind die der Süßgräser (Poaceae), von denen nur vier Spezies indigen sind, und die der Sauergrasgewächse (Cyperaceae). Eine weitere häufige Pflanzenfamilie ist die der Korbblütler (Asteraceae), deren heute vorkommende Arten ausschließlich anthropochore Pflanzen sind. Über größere Bereiche im Südwesten haben sich vom Menschen eingeführte Guavenbüsche ausgebreitet. In den letzten Jahren hat es Aufforstungen mit Eukalyptus gegeben. Bei Anakena ist ein Palmenhain mit der ursprünglich nicht auf der Insel vorkommenden Kokospalme entstanden. Als Nutzpflanzen werden heute für den Eigenbedarf Kartoffeln, Taro, Yams, Zuckerrohr sowie subtropische Früchte angebaut.

Eine wichtige Nahrungspflanze, oft zubereitet in einem Erdofen (umu), ist die ursprünglich aus Mittelamerika stammende Süßkartoffel. Sie ist bereits seit Jahrhunderten in der gesamten Südsee und im südasiatischen Raum verbreitet. Flaschenkürbis, Gemüse- und scharfe Paprika sind weitere südamerikanische Pflanzen, die inzwischen auf der Osterinsel wachsen.

Der Anbau von Kulturpflanzen in historischer Zeit erfolgte nach Berichten der europäischen Entdecker in sorgfältig bearbeiteten und abgegrenzten Feldern. La Pérouse schätzte, dass etwa ein Zehntel des Areales, insbesondere die tiefer gelegenen Bereiche der Küstenregion, mit Nutzpflanzen bebaut waren. Das würde etwa 20 km² Anbaufläche entsprechen und ausreichen, um eine Bevölkerung von mehreren Tausend Menschen zu ernähren. Der Ackerbau erfolgte mit der einfachsten Methode, dem Grabstock bzw. aus Mangel an Holz mit einem entsprechend hergerichteten Stein.

Den vulkanischen Boden der Osterinsel durchziehen zahlreiche Lavaröhren. Durch Erosion stürzte an manchen Stellen die Decke ein, sodass sich dolinenartige Spalten bildeten, die sich allmählich mit Humus füllten. Da die ständig wehenden Winde den Anbau von Nahrungspflanzen erschwerten, nutzte man die Bodensenken als ertragreiche Tiefbeete unterhalb des Bodenniveaus (manavai) für die Kultivierung größerer Pflanzen, insbesondere von Bananen. Einige werden heute noch genutzt, so beispielsweise in der Nähe der Anlage Vinapu.

Fauna

Menschliche Eingriffe blieben auch nicht ohne Folgen für die Fauna. Archäologische Grabungen belegen, dass auf der Osterinsel vor der polynesischen Besiedlung 25 Spezies von See- und 6 Spezies von Landvögeln heimisch waren. Davon sind heute auf der Insel selbst (ohne vorgelagerte Motus) nur drei Seevogelarten und vier Landvogelarten verblieben, keine davon indigen oder endemisch.

Von den Säugetieren kommen lediglich eingeführte Haustiere – Pferde, Schafe, Rinder, Schweine – vor. Die ausgewilderten Pferde haben sich mittlerweile zu einem Problem entwickelt. Sie sorgen für die Verbreitung der Guavenbüsche, indem sie die Früchte fressen und die Samen an anderer Stelle ausscheiden. Außerdem reiben sie sich an den liegengebliebenen Statuen und leisten so der allmählichen Erosion Vorschub. Die Pazifische Ratte (Rattus exulans), die vermutlich als Nahrungstier von den ersten Siedlern mitgeführt wurde, ist inzwischen ausgestorben bzw. von europäischen Rattenarten verdrängt worden. Auf der Osterinsel gibt es keine für den Menschen unmittelbar gefährlichen Tiere oder Überträger von Infektionskrankheiten.

Unter den Reptilien ist die Echse Ablepharus boutonii aus der Gattung der Natternaugen-Skinke erwähnenswert. Ihr Name auf Rapanui ist moko. Das etwa 12 cm lange Tier von goldbrauner Farbe genoss offenbar religiöse Verehrung, denn es sind mehrere, sorgfältig aus Toromiro-Holz geschnitzte, anthropomorphe Figuren als Zeremonialobjekte erhalten (zum Beispiel Musées Royaux d’Art et d’Histoire, Brüssel). Auf dr Insel vielfach zun finden ist die Grüne Meeresschildkröäte. Auf den vorgelagerten Motus nisten zahlreiche Seevögel, darunter Fregattvögel, Sturmtaucher, Tölpel sowie Ruß- und Feenseeschwalben.

An dem steil abfallenden Lavasockel bildete sich kein Korallensaum. Das vielfältige Ökosystem eines Korallenmeeres mit seiner artenreichen Population von Meereslebewesen konnte sich nicht entwickeln. In der Umgebung der Osterinsel wurden 164 Fischarten gezählt, davon 107 Spezies von Küstenfischen. Das ist vergleichsweise wenig, in den Gewässern rund um die Fidschi-Inseln gibt es mehr als 1000 Fischarten. James Cook schrieb dazu in seinem Logbuch: „Die See scheint wie von Fischen befreit, konnten wir doch nicht einen einzigen fangen und es waren auch nur sehr wenige, welche wir bei den Eingeborenen entdeckten“.

Die relative Artenarmut könnte eine der Ursachen für den Bevölkerungsrückgang und den damit verbundenen Kulturverfall auf der Osterinsel gewesen sein.

Nicht selten sind Pottwale zu beobachten. Man vermutet, dass in den Tiefen auch der Riesenkalmar vorkommt. Die Tiefsee weist die bisher dichteste bekannte Konzentration von Schwarzen Rauchern auf, aktive Vulkanschlote, aus denen heißes, mineralreiches Wasser aus dem Erdinneren sprudelt und um die sich bizarre Lebensgemeinschaften gebildet haben. Im Jahr 2005 wurde 1.500 km südlich der Osterinsel eine neue Spezies entdeckt, die sogenannte Yeti-Krabbe (Kiwa hirsuta).

Von besonderem Interesse ist eine endemische Kaurischnecken-Art, die nach Pater Englert benannte Cypraea englerti, die nur vor der Osterinsel und der unbewohnten Insel Sala y Gómez, 400 km östlich, vorkommt.

Pflanzen-und Tierarten: insgesamt endemisch

Flora

wild wachsende Pflanzen 135 30

davon Blütenpflanzen 30 8

Farne 14 5

Fauna

Fische 164 .

Insekten 105 .

Vögel 15 .

Säugetiere 2 0

Reptilien 2 0

Naturschutz

Der Parque Nacional Isla de Pascua (Nationalpark Ostereinsel) ist 71,3 km² groß (ursprünglich waren es 66,66 km²) und umfasst 43,8 % des Inselterritoriums. Er wurde am 16. Januar 1935 von der chilenischen Regierung gegründet und am 23. Juli gleichen Jahres durch Dekret Nr. 4536 zum Nationalmonument erklärt. Durch Dekret Nr. 147 des Ministerio de Agricultura wurde der Nationalpark der Verwaltung durch die Corporación Nacional Forestal (CONAF) unterstellt. 2014 verzeichnete der Park über 65.000 Besucher. 1995 erhioelt er den Status eines Weltkulturerbes der UNESCO. Der Park sollte den Raubbau an der Natur, insbesondere durch Abholzung der Wälder, eindämmen. Der Toromiro-Baum, auf dessen Stämmen vermutlich die bekannten Moai-Statuen transportiert wurden, galt als ausgestorben, konnte aber revitalisiert werden.

Im Parkbereich befinden sich zahlreiche archäologischen Stätten, darunter ungefähr 900 Moai-Statuen, über 300 zeremonielle Plattformen (ahu) sowie Tausende von Bauten, die mit Landwirtschaft, Bestattungsriten, Behausungen und anderen Aktivitäten zusammenhängen.

Seit 2018 verwaltet die indigene Gemeinschaft der Mau Henua den Park und hat damit die Kontrolle über ihr angestammtes Gebiet erlangt. Dieser Selbstverwaltungsansatz zielt darauf ab, sowohl die natürlichen als auch die kulturellen Ressourcen zu erhalten. Es gibt jedoch weiterhin Herausforderungen für die Erhaltung etwa der vulkanischen Lava samt Tuffstein, der strukturellen Stabilität der Monumente sowie der anthropischen Faktoren und Verwitterungseffekte.

Der Park ist ein beliebtes Touristenziel, 2014 wurden über 65.000 Besucher gezählt. Die Besucher müssen Eintrittskarten kaufen und werden dazu angehalten, den Park verantwortungsvoll zu erkunden und die Vorschriften zum Schutz des natürlichen und kulturellen Erbes einzuhalten.

Klima

Das Klima dere Osterinsel ist subtropisch warm, die Jahreszeiten sind nur gering ausgeprägt. Starke Passatwinde prägen das Wettergeschehen. Die Jahresdurchschnittstemperatur liegt mit 21°C.deutlioch niedriger als auf anderen ozeanischen Inseln. Die kältesten Monate sind Juli und August mit 15 bis 20°C, die wärmsten Januar und Februar mit 19 bis 29°C. Die Wassertemperatur beträgt 18 bis 25°C. Niederschläge gibt es das ganze Jahr über. Die durchschnittliche Niederschlagsmenge liegt bei 1200 bia 1400 mm pro Jahr. In höheren Lagen bei über 1.600 mm. Die Niederschlagsmengen schwanken von Jahr zu Jahr stark. Es sind daher Mengen von nur 700 mm, aber auch bis zu 2100 mm möglich. Die regenreichsten Monate sind April und Mai, die regenärmsten November und Februar. Tendenziell sind die Sommermonate feuchter, die Wintermonate trockener. Trotz der vielen Niederschläge auf der Insel scheint die Sonne rund 2500 Stunden pro Jahr. Das sind täglich 6,85 Stunden und damit deutlich mehr als in Mitteleuropa. Nach den vielen Regenfällen kommt üblicherweise sehr schnell die Sonne wieder hinter den Wolken hervor. Obwohl die Osterinsel außerhalb der tropischen Wirbelsturmzone liegt, weht ständig ein starker Nordostpassat. Die relative Luftfeuchtigkeit ist mit 70 bis 90 % relativ hoch. Durch die niedrigeren Temperaturen herrscht aber keine Schwüle wie in den anderen Pazifikstaaten.

Selbstverständlich wurde auch die Osterinsel in Forschungen über die „Auswirkungen des weltweiten Klimawandels“ einbezogen. So erschien in der Fachzeitschrift Nature Climate Change eine „Studie“, die bis zum Jahr 2090 eine bedrohliche Dürre auf der Insel prophezeihte (Karnauskas et al. 2016:720ff.). „Einschneidende Klimaänderungen im Südostpazifik sind jedoch kein neues Phänomen. In den letzten 35.000 Jahren war das Klima der Osterinsel, wie man aus palynologischen Untersuchungen schließen kann, nicht immer so wie heute. Das hatte entscheidende Auswirkungen auf die Vegetation. Das Klima vor rund 35 000 Jahren war warm und trocken und förderte den Bewuchs mit krautigen Pflanzen. Von 35.000 bis 26.000 vor unserer Zeitrechnung gab es eine feuchtere und deutlich wärmere Periode, die dichte Palmenwälder und buschige Vegetation gedeihen ließ. Anschließend, bis etwa -12.000, kühlte es ab und es wurde wieder trockener, was das Wachstum der Wälder reduzierte und die Entwicklung von Grasland begünstigte. Von -12.000 bis zur Ankunft der ersten polynesischen Siedler erholten sich die Palmenwälder und bildeten wieder dichte Bestände. Um -4500, noch vor der menschlichen Besiedlung, scheint es eine mehrjährige Trockenperiode gegeben zu haben, Sedimentproben zeigen, dass der Kratersee des Rano Raraku um diese Zeit ausgetrocknet war.

Für die Menschen der Osterinsel blieben die klimatischen Veränderungen nicht ohne Folgen. Der Anthropologe Grant McCall von der University of New South Wales ist der Meinung, dass anhaltende Dürren in der Kleinen Eiszeit wesentlich häufiger waren als heute. Für die Zeit um 1466 haben Sedimentproben aus dem Krater des Rano Kao eine Trockenperiode bestätigt. McCall nimmt an, dass der Klimawandel in der Kleinen Eiszeit mitverantwortlich für die Destabilisation und den Umbruch der Gesellschaft im 17. Jahrhundert war. Die schwieriger werdenden Lebensbedingungen könnten zu Unzufriedenheit, Unruhen und damit zum gesellschaftlichen Wandel beigetragen haben.“ (https://de.wikipedia.org/wiki/Osterinsel)

Klimadaten für Mataveri

| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |

| Max. Temperatur (°C) | 27,0 | 27,7 | 27,1 | 25,6 | 23,8 | 22,4 | 21,7 | 21,5 | 22,1 | 22,9 | 24,2 | 25,5 | 24,3 |

| Mitteltemperatur (°C) | 23,3 | 23,7 | 23,1 | 21,9 | 20,1 | 18,9 | 18,0 | 17,9 | 18,3 | 19,0 | 20,4 | 21,8 | 20,5 |

| Min. Temperatur (°C) | 19,2 | 19,7 | 19,3 | 18,1 | 17,0 | 15,5 | 14,8 | 14,6 | 14,6 | 15,1 | 16,3 | 18,0 | 16,8 |

| Niederschlag (mm) | 73 | 85 | 96 | 121 | 153 | 106 | 105 | 94 | 87 | 68 | 74 | 86 | 1148 |

| Regentage | 15 | 7 | 16 | 15 | 12 | 16 | 12 | 9 | 14 | 6 | 9 | 9 | 140 |

| Luftfeuchtigkeit (%) | 77 | 79 | 79 | 81 | 81 | 81 | 81 | 80 | 79 | 77 | 77 | 78 | 79,2 |

| Sonnenstunden pro Tag | 8,8 | 8,0 | 7,1 | 6,1 | 5,4 | 4,6 | 4,8 | 5,4 | 6,1 | 7,2 | 7,6 | 8,0 | 6,6 |

| Wassertemperatur (°C) | 24 | 24 | 25 | 23 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 |

Mythologie

Es gab einmal ein Land inmitten der Weiten des Ozeans, dessen Bewohner „böse geworden waren. Da nahm der Riese Uoke einen mächtigen Pfahl und hob damit das Land in die Höhe. Der Pfahl zerbarst unter der riesigen Last, das Land zerbröckelte in zahllose Stücke und fiel ins Meer. Übrig blieb ein Inselchen mitten im Pazifik: Te Pito O Te Henua“, der Nabel der Welt, die heutige Osterinsel (Leopold-Herrmann 1994:36). Über deren Besiedlung berichtet die Legende von Hotu Matua, das zentrale Epos der Osterinsel-Kultur. Sie ist in mehreren Versionen überliefert, die sich an einem einheitlichen Grundgerüst orientieren, in den Details jedoch zum Teil erheblich voneinander abweichen.

Der Einstieg in die Legende ist ein Traum, in dem Hau Maka aus dem Lande „Hiva“ - er wird als „königlicher Tätowierer“ bezeichnet, in Polynesien eine besondere Vertrauensstellung - seine Seele auf eine weite Reise schickt. Sie passiert sieben Inseln, die sich jedoch als wüst und leer herausstellen, bzw. sich hinter Nebelschleiern verbergen. Erst die achte Insel erweist sich als fruchtbar und schön.

Er erzählt dem Häuptling Hotu Matua von seinem Traum, der beschließt, von seiner Residenz „Marae Renga“ ein Erkundungsteam von sechs Jünglingen auszusenden. Sie fahren am 25. April ab und als sie die Osterinsel am 1. Juni erreichen, stellen sie fest, dass sie der Beschreibung aus Hau Makas Traum bis ins Detail entspricht. Sie erkunden die Insel. Als sie eine am Strand liegende, riesige Schildkröte umdrehen, um sie zu kochen und zu verspeisen, wehrt sie sich und verletzt einen der Jünglinge schwer. Die Gefährten lassen ihn sterbend in einer Höhle zurück und brechen zur Rückfahrt auf.

Nach einem Streit mit einem anderen Häuptling namens Oroi (in einigen Versionen Hotu Matuas leiblicher Bruder), dessen Ursache in den verschiedenen Versionen der Legende unterschiedlich geschildert wird, muss Hotu Matua seinen Wohnsitz verlassen. Er rüstet ein großes Doppelrumpf-Kanu aus (in anderen Versionen drei oder sechs Kanus) und segelt am 2. September mit 200 Begleitern (in anderen Versionen 300 oder 600) davon. An Bord sind aber nicht nur die Siedler, sondern allerlei nützliche Pflanzen und Tiere wie Brotfrucht, Yams, Taro, Süßkartoffel, Banane, Zuckerrohr, Papiermaulbeerbaum, Toromiro, Hühner, Schweine und Ratten (die polynesische Ratte wurde als Nahrungstier gezüchtet) sowie eine steinerne Statue (ein Moai mit dem Namen Te Takapau) und Rongorongo-Schrifttafeln. Am 15. Oktober erreicht das Kanu das sogenannte „Achte Land“, die Osterinsel. Die Reise dauert also eine Woche länger als die der Kundschafter. Hotu Matua trennt die beiden Boots-Rümpfe und landet selbst am Strand von Anakena, das andere Kanu fährt zur Nordwestküste. Im Augenblick der Landung gebiert Hotu Matuas Frau einen Jungen. Im zweiten Kanu wird gleichzeitig ein Mädchen geboren. An beiden Landungsstellen lassen sich Siedler nieder, Anakena wird Königsresidenz. Aber auch sein alter Widersacher Oroi erreicht schließlich die Osterinsel und ermordet Hotu Matuas Sohn. Hotu Matua stellt daraufhin Oroi eine Falle und tötet ihn nach langem Kampf.

Als Hotu Matua alt wird, teilt er die Insel unter seinen Kindern auf, ihre Nachkommen bilden die künftigen Stämme der Osterinsel. Er geht zur Kultstätte Orongo (abweichend: auf den Rano Raraku) und sieht gen Westen, in Richtung seiner alten Heimat. Als er den Schrei des Hahnes von Marae Renga von jenseits des Meeres vernimmt, ist sein Tod nahe. Seine Söhne tragen ihn in eine Hütte, in der Hotu Matua stirbt. Er wird allerdings nicht in einem Ahu, sondern in einem Königsgrab, einer mit Stein ausgekleideten Grube, bei Akahanga beigesetzt.

Auf der Osterinsel gab es keine historischen Aufzeichnungen, die Rongorongo-Tafeln sind in dieser Hinsicht unergiebig. Sowohl tatsächliche geschichtliche Ereignisse als auch Legenden wurden von Generation zu Generation mündlich überliefert. Eine klare Trennung ist daher aus heutiger Sicht schwierig.

Europäische Missionare und Forscher begannen ab Mitte des 19. Jahrhunderts mit einer zunächst noch unsystematischen Sammlung und Aufzeichnung der Überlieferungen. Besonders wertvoll sind die Aufzeichnungen des französischen Paters Eugène Eyraud der 1864 als Missionar 9 Monate auf der Osterinsel weilte. Der Einstieg in die systematische Erforschung und Sammlung des Sagenschatzes erfolgte aber erst im 20. Jahrhundert.

Gegen Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts erlernten die Rapanui in Schulen der Missionare das europäische Alphabet und fingen selbst an, die Gesänge und Geschichten ihrer Kultur niederzuschreiben. Die bekannteste Niederschrift, das sog. Manuskript E, stammt aus dem Besitz der Familie Pakarati, Nachkommen ehemaliger Ariki der Osterinsel. Es wurde vermutlich um 1920 aufgezeichnet. Die obige Inhaltsangabe orientiert sich an dieser Vorlage.

Daneben gibt es – zum Teil abweichende – Wiedergaben der Hotu-Matua-Legende bei Katherine Routledge, Alfred Metraux, Pater Sebastian Englert und Edwin Ferdon, einem Archäologen der Heyerdahl-Expedition. Der Ethnologe Thomas Barthel von der Eberhard Karls Universität Tübingen hat 1974 eine ausführliche Übertragung, Gliederung und Interpretation des Hotu-Matua-Stoffes vorgelegt.

Besiedlungsmythen gibt es auf nahezu allen Inseln des Südpazifiks. Obwohl auf jeder Insel eine eigene Version der Sage überliefert ist, orientieren sie sich an einem einheitlichen Grundgerüst: Der jeweilige Protagonist, ein Gott, König, Häuptling oder mythischer Held, muss ein sagenhaftes Land des Ursprungs verlassen und begibt sich mit einem Floß, Einbaum oder Kanu auf eine lange Reise in unbekannte Regionen. Er führt nicht nur Auswanderer mit sich, sondern auch nützliche Nahrungspflanzen und –tiere sowie kulturelle Errungenschaften, die den Siedlern in ihrer neuen Heimat zugute kommen. Eine solche „Legende des Ursprungs“ gibt es sowohl bei den Maori als auch auf Samoa, Tonga, Mangareva, den Marquesas und der Osterinsel.

Obwohl es sich bei der Geschichte von Hotu Matua unzweifelhaft um eine Legende handelt, lassen neuere Forschungen doch einen wahren Kern vermuten. Allerdings ist stark umstritten, in welchem Umfang die geschilderten Ereignisse mit wahren Geschehnissen übereinstimmen.

Die Besiedlung der Osterinsel erfolgte nach dem früheren Stand der Forschungen in zwei Wellen, beginnend mit der ersten Besiedlungswelle im 4. oder 5. Jahrhundert. Man nahm an, dass die Legende von Hotu Matua die zweite Besiedlungswelle beschreibt, die im 14. Jahrhundert stattgefunden haben soll. Allerdings wird aktuell (wieder) die Monobesiedlungsthese präferiert, mit nur einer Besiedlung von den Marquesas über Mangareva im 5. Jahrhundert. Dies würde bedeuten, dass die Legende von der Besiedlung der Osterinsel mehr als 1500 Jahre im Volksbewusstsein bewahrt wurde.

Der Ausgangspunkt der Besiedlung, das mythische „Hiva“, ist nicht eindeutig zu identifizieren, es kommen mehrere Inseln bzw. Inselgruppen in Frage. Etymologisch sei darauf hingewiesen, dass Hiva als Prä- bzw. Suffix bei mehreren Inselnamen der Marquesas vorkommt (Hiva Oa, Fatu Hiva, Nuku Hiva).

Thor Heyerdahl vermutete die Herkunft von Hotu Matua in Südamerika, was aber dem überlieferten Text widerspricht und nach den heutigen archäologischen, linguistischen und genetischen Forschungen auszuschließen ist. Das Datum von An- und Abfahrt der Kundschafter ist in der Legende genau angegeben (25. April bzw. 1. Juni). Nimmt man die Reisedauer von 38 Tagen für die Erkundung wörtlich, so kommen zunächst die Insel Pitcairn, die Gambierinseln (insbesondere Mangareva), große Teile des Tuamotu-Archipels, aber auch die Marquesas und die Austral-Inseln als Ausgangspunkt in Betracht.

Bereits Roggeveen berichtet, dass zu dieser Jahreszeit im Seegebiet zwischen den Tuamotus und der Osterinsel West- bzw. Nordwestwinde vorherrschen, die Reisebedingungen sind also günstig. Ein Etmal von 100 Kilometern ist, wie Experimente mit Nachbauten erwiesen haben, für polynesische Doppelrumpf-Kanus durchaus realistisch, bei guten Bedingungen sogar 200 km. Die Entfernung von beinahe viertausend Kilometern war kein unüberwindliches Hindernis. Anlässlich des Pacific-Art-Festivals 1995 wurde mit dem Nachbau eines großen Kriegskanus eine Non-Stop-Reise von Hawaii bis Raiatea über eine Entfernung von 4500 Kilometern unternommen.

Polynesische Doppelrumpf-Kanus waren nach Beschreibungen früher europäischer Entdecker (Cook, Beechey, Kotzebue) bis zu 30 Meter lang. Eine Besatzung von 200 Personen erscheint zwar sehr hoch, ist aber nicht grundsätzlich ausgeschlossen. Das Mitführen von Sämlingen, Stecklingen und Tieren als Grundlage für eine Besiedlung war nicht unüblich und ist aus anderen Überlieferungen in der gesamten Südsee bekannt. Der Text des Manuskriptes E gibt für die Osterinsel – von „Hiva“ aus gesehen – folgende Beschreibung:

· sie liegt „oben“ (i runga)

· sie ragt über den Horizont empor

· ihre Konturen heben sich am Horizont ab

· inmitten der aufgehenden Sonne (das heißt im Osten)

„Oben“ (runga) und „unten“ (raro) sind in Polynesien in der Navigation gebräuchliche Begriffe und beziehen sich auf die Richtung der Passatwinde. Dies und die Lage im Osten von Hiva lassen eine Fahrt des Hotu Matua von West nach Ost vermuten.

Der Wohnsitz des Königs Hotu Matua auf „Hiva“ heißt in der Legende „Marae Renga“ (übersetzt „der schöne Kultplatz“). Das protopolynesische Wort mala´e oder marae bezeichnet in weiten Teilen Ostpolynesiens (Gesellschaftsinseln, Marquesas, Cookinseln, Austral-Inseln, Tuamotu-Archipel) einen Zeremonialplatz, ist jedoch auf der Osterinsel nicht gebräuchlich. Das entsprechende Wort dafür ist ahu. Die Verwendung dieser nicht üblichen Bezeichnung in einer Legende der Osterinsel lässt ebenfalls Rückschlüsse über die Herkunft zu.

Anakena an der Nordküste der Osterinsel, der Landeplatz von Hotu Matua, ist zweifellos eine exponierte Stelle. Hier liegt der einzig erwähnenswerte Sandstrand der Osterinsel, ein sofort ins Auge fallender natürlicher Hafen für flachgehende Boote. Archäologische Untersuchungen erbrachten den Beweis, dass es sich um einen herausragenden Kultplatz von besonderer Bedeutung handelte. Die Region war immer mit dem Clan der miru verknüpft, die ihre Abkunft direkt auf Hotu Matua zurückführten. Der Clan-Häuptling der miru war zwar nicht der politische Führer im Sinne eines Königs der ganzen Insel, jedoch das geistige und religiöse Oberhaupt, der Inhaber von mana, von höchster spiritueller Macht. (sh. dazu https://www.osterinsel.de/38-die-legende-um-hotu-matua.htm)

Geschichte

Kaum eine menschliche Kultur hat die Fantasie von Völkerkundlern, Geschichtsforschern und Esoterikern so angeregt wie die der Osterinsel. Die Anzahl der sie betreffenden Theorien dürfte die Zahl der heutigen Einwohner Rapa Nuis um etliches übertreffen. Ist das entlegene Eiland der Rest des versunkenen Kontinents Mu? War es Landeplatz außerirdischer Raumschiffe? War es eine Exklave des Inkareichs? Oder war es bloß der südöstliche Eckpfeiler polynesischer Landnahme? Oder war es überhaupt ganz anders?

Ursprünge

Wann die ersten Menschen auf die Insel gelangten und wer konkret diese Menschen waren, darüber gibt es keine gesicherten Daten. "Colin Wilson und Rand Flem-Ath glauben, dass die Osterinsel ein wichtiger Knotenpunkt in einem globalen Raster heiliger Geographie war, das vor den großen Fluten der archaischen Zeit bestand." (Gray 0.J.). Hancock schlägt vor, dass die ursprüngliche Besiedlung der Insel möglicherweise aufgrund ihrer geodätischen Lage erfolgte und nicht, wie von der Mainstream-Archäologie angenommen, durch zufällig verirrte polynesische Seefahrer (Hancock 1998). Dass Menschen früher auf die Insel gelangten als allgemein angenommen, vermutet auch die international renommierte indigene Archäologin Sonja Haoa Cardinali. Sie fand Belege dafür, dass bereits um -1200, also vor mehr als 3000 Jahren, Bananen auf der Insel aufzufinden waren - und die konnten nur von Menschen hierher gebracht worden sein. Zudem ist es unwahrscheinlich, dass Hotu Matua sein "Erkundungsteam" einfach so ins Blaue losschickte, um irgendwo ein "Traumland" zu suchen. Wie auch immer.

Den ersten historisch fassbaren Niederschlag in den Überlieferungen Rapa Nuis gefunden hat die polynesische Landnahme unter der Führung des "großen Ahnherrn" Hotu Matua. Deren Urheimat war dem Mythos zufolge eine ferne, brennend heiße Insel namens Marae Renga. Über deren Lokalisierung scheiden sich allerdings die Geister. Infrage kommen allen voran das Austral-Eiland Rapa (Rapa Iti), die Marquesas-Insel Hiva Oa, das Atoll Mangareva oder die spätere Meutererinsel Pitcairn (Prachan 1991:114). Mit primitiven kleinen Flotten, orientiert an den Sternen gelangten die Polynesier gängigen Theorien zufolge auf die entlegene Insel.

Ausgehend von dieser These und gestützt auf archäologische, genealogische und sprachwissenschaftliche Befunde konnte sich die Annahme einer Besiedlung im Rahmen der polynesischen Expansion von Westen her durchsetzen. Die Erstbesiedlung könnte im 5. oder 6. Jahrhundert, die zweite Besiedlungswelle im 14. Jahrhundert stattgefunden haben. Die Einbeziehung genetischer Untersuchungen in den 1990er Jahren bewies zweifelsfrei die Herkunft der Osterinsel-Bevölkerung aus dem polynesischen Raum und nicht aus Südamerika. Mittlerweile wird im archäologischen Mainstream (wieder) die Monobesiedlungsthese präferiert, mit nur einer Besiedlung von den Marquesas – eventuell über Mangareva – im 5. Jahrhundert. Völlig anderer Auffassung ist allerdings der amerikanische Archäologe Terry L. Hunt, der, gestützt auf stratigrafische Grabungen am Anakena-Strand, die erste Besiedlung im 13. Jahrhundert annimmt.

Dem steht die These einer Mehrfachbesiedlung gegenüber, wie sie erstmals der norwegische Forscher Thor Heyerdahl vertrat. Er postulierte eine frühe Periode im 1. Jahrtausend und eine mittlere Periode zwischen 1100 und 1600. In beiden Perioden gab es seiner Ansicht nach Einwanderungen mit einem deutlichen Bezug nach Südamerika. Eine weitere Besiedlung soll in der Spätperiode ab 1680 von Polynesien aus erfolgt sein. Dass intensive Kontakte zu Südamerika bestanden, gilt mittlerweile als unumstritten.

Frühzeit

Aber zurück zum Ursprungsmythos der Rapanui. Warum deren Ahnherren die beschwerliche Reise überhaupt antraten, wird wie folgt erklärt: Nach einem Zwist mit seinem Bruder Te Irakatea, einer anderen Version zufolge aufgrund eines durch eine Liebesaffäre ausgelösten Krieges war Häuptling Hotu Matua gezwungen, sein Land zu verlassen. Ein von ihm tatauierter Mann namens Hau Maka gab ihm den Weg in eine neue Heimat zu erkennen. In einem Traum war er mit seiner Seele „über das Meer hin bis zu einer Insel geeilt, auf der es Löcher (Krater) und schöne Gestade gab.“ (Métraux 1989:185) Der Vision folgend wählte Hotu Matua sieben Männer aus, die er auf den Weg schickte zu jenem „schönen Strand“, den Hau Maka im Traum erblickt hatte.

Zusammen mit rund zweihundert Gefährten kam der Häuptling nach langer Fahrt auf der Osterinsel an. Sein Landeplatz soll die Ankerstelle vor Mataveri gewesen sein. Legendären Berichten zufolge soll sich Hotu Matua nach ersten Erkundungen zu Lande bestürzt gezeigt haben über die Kargheit des angeblichen Paradieses und darob einen Fluch ausgestoßen haben. In zwei Abteilungen, deren eine Tuukoihu leitete, umfuhren die Neuankömmlinge die Insel im Norden bzw. Süden und trafen einander in der Bucht von Anakena. Dort kamen kurz nach der Landung zwei Kinder zur Welt: Tuu Maheke, Hotu Matuas Sohn, und Ava Rei Pua Puke, die Tochter seines Gefährten Hineriru und zugleich seine Nichte. In aller Heimlichkeit war indes auch Oroi, der alte Kriegsgegner des Häuptlings, auf die Insel gelangt. Nach ausgiebigem Intrigenspiel tötete er fünf Söhne eines Gefolgsmanns Hotu Matuas. Der rüstete daraufhin zum Kampf gegen den Rebellen und spaltete ihm schließlich in der Nähe von Hangatetenga den Schädel. Einem anderen Bericht zufolge streckte er ihn mit einem Fluch nieder. Aber wie auch immer, Orois Körper wurde zunächst über dem Feuer gedünstet und danach an einem ihm zugedachten Ahu beigesetzt. Von da an herrschte Frieden auf der Insel.

Hotu Matua, der während des ersten Jahres alle Dörfer besucht, an Festen teilgenommen und altüberlieferte Traditionen wiedereingeführt hatte, wurde zum obersten Häuptling bzw. König von Te Pito O Te Henua, dem „Nabel bzw. Ende der Welt“, erhoben, und seine Herrschaft soll eine gute gewesen sein. Hoch betagt „teilte er die Insel unter seinen Kindern auf. Jedes von ihnen wurde der Ahnherr eines Stammes.“ Nach der Regelung dieser weltlichen Angelegenheiten begab er sich auf den Gipfel des Rano Kao, wandte sich in die Richtung seiner alten Heimat, hörte von dorther den Hahn krähen, rief die Schutzgeister an und starb. Nach den Trauerfeierlichkeiten in seinem Haus bestattete man ihn am Ahu Akahanga (Métraux 1989:187-188, Knoche 1911 und Felbermayer 1971).

Bis 1899 soll es, unterschiedlichen Überlieferungen zufolge, 23 bis 57 Inselkönige - eigentlich Großhäuptlinge, „ariki henua“ bzw. „ariki-mau“ - gegeben haben, deren Abfolge jedoch nicht mehr eindeutig eruiert werden kann. Auch sind Abspaltungen konkurrierender Herrscher nicht eindeutig nachvollziehbar. Sicher ist, dass mit Hotu Matuas Ankunft auf Rapa Nui nach alter polynesischer Tradition „ariki“, Adelige die Macht übernahmen und der Miro-Klan dabei den obersten Häuptling stellte. Für die Zeit zwischen etwa 1380 und 1859 lassen sich mit einiger Sicherheit folgende dreißig Inselherrscher festmachen (unter anderem nach Rjabchikov 1994):

- Tu’u Maheke a Hotu Matua

- Miru a Tu’u Maheke

- Hata a Miru

- Miru a Hata

- Mitiake

- Taranga a Miru

- Atuu Raranga

- Te Urua Kikena

- Te Terei Manara

- Te Kura Tahongo

- Taoraha Kaihahanga

- Tukuma

- Kahui Tuhunga

- Te Tuhunga Nui

- Te Tuhunga Roa

- Te Tuhunga Marakapau

- Ahu Arihao

- Nui Te Patu

- Hirakau Tehito

- Tupu Itetoki

- Kura Ta Hongo

- Hiti Rua Anea

- Havi Nikoro

- Te Ravarava

- Te Rahai

- Koroharua

- Te Ririkatea

- Kai Makoi

- Te Hetukarakura

- Huero

- Nga’ara

Als frühester Beleg menschlicher Anwesenheit auf dem entlegenen Eiland werden die Aschenreste einer Feuerstelle aus der Zeit zwischen 400 und 550 angesehen. „Wahrscheinlich fanden in den folgenden Jahrhunderten weitere Einwanderungen kleiner Gruppen statt, die aber, wie auch die Erstbewohner, keine Spuren hinterließen.“ (Gatermann 1996:177) Die nächsten Funde werden in die Zeit um 850 datiert. Die Menschen, die damals auf Rapa Nui lebten, waren hier eingebettet in eine ökologisch weitgehend intakte Welt. Dichte Wälder aus Palmen, Toromiro und Triumfetta, eine beinah paradiesische Pflanzenwelt, Überfluss an Nahrung und ein erträgliches Klima. Bis ins 11. Jahrhundert hinein dürfte die Gesamtzahl der Osterinsulaner kaum die Hundertergrenze überschritten haben.

Die Kultur, die sich in der pazifischen Abgeschiedenheit entwickelte, blieb in ihren Fundamenten polynesisch. Die Siedler errichteten erste Kultplätze, sogenannte „ahus“, bauten eine Art Sonnenobservatorium und begannen kleine Steinfiguren zu formen. Ihre Religion war wohl eine Mischung aus Sonnen- und Ahnenkult mit möglichen Einschüben südamerikanischer Traditionen. Die Spuren, die diese Menschen hinterließen, waren eher dürftig, was auf eine noch recht enge Verbundenheit mit der Natur schließen lässt.

Der nächste Schub an Siedlern traf vermutlich um 1100 auf Rapa Nui ein. Auch diesmal war der Ursprungsort wohl Polynesien, aber auch aus Peru könnten damals Menschen hierher gelangt sein. Die neue Kultur war zweifellos bereits hierarchisch ausgestaltet. Erste Moais, vorerst noch vergleichsweise kleine Steinfiguren, entstanden, in Felsen wurden symbolhafte Bilder eingeritzt, und aus den Zeichen entwickelten sich die Ansätze der für die Insel typischen Rongorongo-Schrift. Der Umgang mit der Natur nahm unterdessen deutlich ausbeuterische Formen an. Zur Ackerlandgewinnung wurden Wälder gerodet, und auch den „ahus“ verschaffte man immer größere Flächen. So jedenfalls stellt sich aus archäologischen Befunden die Situation um die Mitte des 14. Jahrhunderts dar, als mit einem neuerlichen Zustrom an Menschen eine große Wende in der Entwicklung Rapa Nuis eintrat.

Blütezeit der Osterinselkultur

Nicht unerheblich bei der Entwicklung der Gesellschaft der Osterinsulaner dürfte der Kontakt mit Südamerika gewesen sein. Genetische Analysen zeigen, dass die Inselbwohner etwa 8 % indianisch-amerikanisches Erbgut aufweisen. Dieser Kontakt fand wahrscheinlich zwischen 1280 und 1425 statt, also lange vor der Ankunft der Europäer. Konkret gibt es mehrere Hinweise auf diese frühen Kontakte, so zum Beispiel DNA-Analysen. Genomstudien an 27 Osterinsel-Bewohnern bestätigten die Präsenz südamerikanischer Gene. Auch archäologische Funde von Pflanzenresten deuten auf frühe Verbindungen zu Südamerika hin. Im Speziellen ist nicht zuletzt die Verbreitung der Süßkartoffel (Kumara) als Hauptnahrungsmittel auf der Osterinsel auf Kontakte zwischen Polynesien und dem Festland zurückzuführen. Obwohl der genaue Ablauf dieser Beziehungen noch unklar ist, kann davon ausgegangen werden, dass die polynesischen Bewohner der Osterinsel nach Südamerika segelten und zurückkehrten, möglicherweise in Begleitung von Indianern.

Die Reisen der Osterinsulaner führten dazu, dass auch in umgekehrter Richtung Kontakte gesucht wurden. Im zentralen Andenhochland Südamerikas kam es im 13. Jahrhundert zur Herausbildung des Reichs der Inka. Zu deren Opfern gehörten unter anderem die am Ufer des Titicacasees siedelnden Colla, die von den Imperialherren als Baufachleute zwangsrekrutiert wurden. Die Härte, mit der gegen sie vorgegangen wurde, veranlasste viele von ihnen zur Flucht in die Regionen am Pazifik. „Ermutigt durch Berichte der Küstenbewohner, nach denen es weit draußen im Meer in Richtung Sonnenuntergang bewohnte Inseln gäbe, entschlossen sie sich zu dem tollkühnen“ Wagnis einer Seefahrt mit hochseetüchtigen Balsaflößen. Unter der „Führung erfahrener Piloten der Küstenvölker“ erreichte die während der Überfahrt zweifellos stark dezimierte Flotte irgendwann zwischen 1438 und 1450 die Osterinsel (Gatermann 1996:179).

Von den Einheimischen wurden sie nach einigem Zögern akzeptiert und wohl auch respektiert. Man überließ ihnen die Hänge im Südwesten der Insel „und das Plateau des Rano Kau als Siedlungsgebiet. Hier begannen die geflüchteten Colla Bauwerke aus Stein zu errichten, die in Stil und Duktus, in Konstruktion und Materialbearbeitung den Bauten ihrer südamerikanischen Heimat entsprachen. Es handelt sich um die Grottenhäuser von Orongo, den Ahu O Tahiri in Vinapu und später um die ‘tupa’ genannten Türme.“ Im der Folgezeit kam es zu einem regen Kulturaustausch, bei dem sich die südamerikanische Kunstfertigkeit mit polynesischen Grundmustern verknüpfte. „Zur Festigung ihrer Position suchten die Colla zunehmend den Kontakt zur einheimischen Führungskaste.“ In Zusammenhang damit kam es zur Herausbildung einer neuen Elite, die über ein spezielles Wissen verfügte, und zur Entwicklung neuer Rituale wie des Vogelmannkults. Äußerlicher Ausdruck der neuen Führungsschicht war die Verlängerung der Ohrläppchen, ein Brauch, den früher Colla-Häuptlinge früher schon gepflegt hatten (Gatermann 1996:180). So kam es schließlich um 1470/80 zur sichtbaren Spaltung der Osterinselgesellschaft in Hanau Eepe (Langohren) - Leute, die Rituale verrichteten, Ahus bauten und vermutlich die politische Macht innehatten - und Hanau Mimiko (Kurzohren) - Leute, die gewöhnliche Arbeiten durchzuführen hatten und bisweilen wie Sklaven gehalten wurden.

Um etwa 1500 hatten sich auf Rapa Nui zehn Stämme etabliert, die zusammen zumindest 5000 - neuerdings infrage gestellte Schätzungen reichen sogar bis zu 13.000 - Menschen zählten. Je fünf von ihnen teilten jene zwei Großgebiete unter sich auf, in die die Insel damals gespalten war: Ko Tu’u mit den sogenannten „mata nui“, großen Stämmen, im Westen und Hotu Iti im Osten. Der durch das Königtum garantierte Friede wandelte sich langsam in anhaltende Fehden um. Geschichten über den Verlauf dieser Auseinandersetzungen werden in verklärter Form noch heute erzählt. Die gesellschaftlichen Veränderungen, die mit den Konflikten einhergingen waren jedenfalls nachhaltig wirksam. Die Krieger, „mata to’a“, gewannen an Einfluss, während die traditionellen Häuptlinge an Macht verloren. Eroberungen von Ländereien feindlicher Stammesgemeinschaften wechelten mit blutigen Rachefeldzügen mit wechselnden Fronten ab.

Während der Zeit vermehrten Kampfes strandete anno 1536 vor Tahiti das spanische Schiff „San Lesmes“. Einige der Überlebenden scheinen - wie sich aus modernen Genuntersuchungen rückschließen lässt - bis auf die Osterinsel gelangt zu sein. Inwieweit sie dort in die herrschenden Konflikte involviert wurden, kann nicht mehr festgestellt werden. Kulturelle oder gesellschaftliche Veränderungen hatte ihr Erscheinen jedenfalls nicht zur Folge. Zu tief waren bereits die Klüfte zwischen den beiden feindlichen Gruppen, die nun auch die allen Inselbewohnern gemeinsamen Heiligtümer mit jeweils zwei Anbetungsstätten ausstatteten.

Nach 1600 spitzte sich die Lage allmählich zu. Immer mehr Menschen brauchten immer mehr Platz. Der Wald wurde aber nicht nur für Siedlungen und Gärten gerodet, sondern auch für Heiligtümer und die die für die Osterinsel typischen Steinfiguren. Zu Ehren ihrer Ahnen errichteten die einzelnen Stammesgemeinschaften - in Verehrung und Machtdemonstration zugleich - immer kolossalere Moai. Die Ausbeutung der Natur, so die gängige Erzählung, führte schließlich zum Kollaps. An dieser Geschichte mehren sich in letzter Zeit allerdings die Zweifel. So zeigen etwa aktuelle Berechnungen , dass die Insel wahrscheinlich weniger als 4000 Menschen ernähren konnte, nicht bis zu 25.000 wie bisher angenommen. Auch hatten die Bewohner ein effizientes System von Steingärten entwickelt, um mit den kargen Ressourcen der Insel umzugehen. Archäologische Untersuchungen und historische Dokumente deuten zudem darauf hin, dass die Gesellschaft der Rapa Nui bis Mitte des 18. Jahrhunderts intakt war und florierte. Und schließlich zeigen neue Analysen , dass der Bau von Steinplattformen und Moai bis ins 18. Jahrhundert fortgesetzt wurde, was gegen einen früheren Kollaps spricht (zuletzt u.a. Schubert 2024).

Zweifellos aber gab es einen größeren Konflikt, der um 1680 zum Ausbruch kam - und der war schon seit langem vorprogrammiert. Der Legende zufolge sollen die Langohren den Kurzohren zwecks Gewinnung neuen Ackerlandes die Säuberung der Halbinsel Poike von Gesteinsbrocken anbefohlen haben. Letztere aber weigerten sich und zogen gegen erstere zu Felde. Die Langohren verbarrikadierten sich daraufhin auf Poike, hoben einen Graben aus, der die Halbinsel vom Rest Rapa Nuis trennte, und errichteten einen Schutzwall aus Holz, um im Falle eines Angriffs eine feurige Mauer vor sich aufbauen zu können. Die Langohrfrauen verrieten diesen Plan jedoch den Kurzohren und halfen einigen ihrer Krieger, nächtens heimlich auf die Halbinsel zu kommen. Was folgte, war die wohl größte Katastrophe in der Geschichte der Osterinsel. Durch einen Kurzohr-Scheinangriff zum Entflammen ihrer Barrikade veranlasst, wurden die Langohren auch vom Land her in die Zange genommen und in den Feuertod getrieben. Nur drei der Verratenen konnten sich, über unzählige Leichen springend, in eine Höhle retten. Schlussendlich überlebte nur einer, Ororoina, Stammvater der Familie Atan.

Der Blutzoll, den dieser letzte große Krieg gefordert hat, muss auch unter den Kurzohren groß gewesen sein. Allem Anschein nach überlebten nur etwas mehr als tausend Rapa Nui das Gemetzel. Als im Jahr 1687 der holländische Bukanier Edward Davis mit seinem Schiff „Batchelor’s Delight“ an der „niedrigen, sandigen Insel“ vorbeisegelte, befand sich die Rapanui-Kultur an einem Wendepunkt ihrer Geschichte. Die Neuorganisation ihrer weltabgeschiedenen Gesellschaft nahm die Kräfte der Menschen voll in Anspruch. Das Land war entwaldet, der Boden großteils verkommen, und die alten Strukturen, auf denen das Zusammenleben basierte, hatten ihren Wert verloren. In der Ruhe nach dem selbstentfachten Sturm begannen sich die Rapanui-Gemeinschaften neu zu formieren. Keine Moai wurden mehr errichtet und die alten Riten wieder bedächtiger praktiziert. Auf europäischen Karten der Zeit um 1700 erschien die Insel als Vorposten des großen „Terra australis incognita“ unter dem Namen „Insula Davidae“, Davis Island (an. 1770 und Vogler in Zabern 1989:53).

Spätzeit der Osterinselkultur

Die unter den kolonialen Historikern verbreitete Behauptung, dass die Osteerinselkultur bereits vor der Ankunft der Europäer zugrunde ging, ist heute nicht mehr haltbar. Als zu Ostern 1722 ein europäisches Schiff vor dem entlegenen Eiland erschien, dürfte sie ganz im Gegenteil noch intakt gewesen sein. Der holländische Kapitän Jacob Roggeveen war am 1. August 1721 im Auftrag der Westindischen Handelskompanie mit drei Seglern - der Arend, der Thienhoven und der Afrikaansche Galei - aufgebrochen, unter anderem um den von Davis entdeckten Inselvorposten des vermuteten großen Südkontinents wiederzufinden. Am 26. Februar 1722 erreichte die kleine Flotte die Juan Fernandez-Inseln, sechs Wochen später, am Ostermontag, dem 6. April, dann Rapa Nui, das Roggeveen nach dem Tag der Sichtung „Paasch-Eiland“ (Osterinsel) nannte. Der mitreisende Abenteurer Carl Friedrich Behrens hat über die Ereignisse ausführlich Buch geführt und seinen Bericht nach der Reise auch veröffentlicht (Behrens 1738 und 1925).

Der deutschstämmige Weltenbummler beschrieb die Inselbewohner als angenehme Erscheinungen. Die Frauen erschienen ihm besonders interessant, nicht nur wegen ihrer leuchtend roten Gesichtsbemalung, ihrer kleinen Stroh- oder Rohrhüte oder ihrer Deckenkleider. Nein, was ihn bei diesen exotischen Schönheiten besonders verwunderte, war, dass sie sich jederzeit vor den Fremden entkleideten und „sie mit eindeutigen Gesten in ihre Hütten“ winkten. Als bemerkenswerte kulturelle Eigenheiten vermerkte Behrens des weiteren „die ‘Götzenbilder’, die am Strand in großen Mengen aufgerichtet standen, wie Menschen mit langen Ohren, das Haupt mit einer Krone geziert und um sie herum ‘in zwanzig bis dreißig Schritt Breite weiße Steine gelegt’“. Immerhin, das Land schien ihm gut beackerbar, es trug reichhaltige Frucht und war „schön bearbeitet“ (Vogler in Zabern 1989:55). Alles in allem fast ein Paradies, in das die Europäer allerdings mit gewohnter Brutalität eindrangen.

Die Inselbewohner sammelten sich in so großer Zahl um die Europäer, dass diese sich laut Behrens "nicht weiter konnten und sie mit Gewalt auseinander treiben mussten". Als einer der Rapanui versuchte, die Waffe eines Matrosen zu ergreifen, eröffneten die Niederländer das Feuer. Viele Insulaner wurden erschossen, was bei den Rapanui klarerseise Entsetzen auslöste. Roggeveen und seine Mannschaft blieben trotz der nun äußerst angespannten Stimmung etliche Tage auf der Insel. Da sie dort keine für sie wertvollen Ressourcen wie Gold, Gewürze oder Lebensmittel fanden, zogen sie schließlich wieder ab. Die erste Begegnung mit den Europäern war also von Missverständnissen, kulturellen Unterschieden und Gewalt geprägt und markierte den Beginn des kolonialen Einflusses auf die Osterinsel, der später gravierende Auswirkungen auf die indigene Bevölkerung haben sollte.

In den folgenden Jahren pendelte sich die Bevölkerungszahl bei an die 2000 ein und die gesellschaftliche Lage auf der Insel blieb einigermaßen ruhig. Nach wie vor existierte die Würde eines zentralen, sakral fundierten Herrschers, und auch die Adeligenschicht gab es noch - freilich ohne weitreichende Befugnisse wie ehedem. Genauso wie ihre Vorrangstellung hatte auch die exzessive Erstellung von Moais ein Ende gefunden. Solcherart gestaltet präsentierte sich die Osterinselkultur jenen europäischen Imperialdenkern, die ab 1770 immer massiver in das Geschehen auf dem abgelegenen Eiland eingriffen.

Zeit der europäischen Kontaktnahme

Am 10. Oktober 1770 verließen das Linienschiff „San Lorenzo“ und die Fregatte „Santa Rosalia“ den Hafen der peruanischen Stadt Callao und nahmen Kurs auf die von Roggeveen „entdeckte“ Insel. Die kleine Flotte stand unter dem Kommando des spanischen Kapitäns Don Felipe Gonzales, der vom Vizekönig Perus, Manuel de Amat, den Auftrag erhalten hatte, den vermuteten Vorposten eines großen Südkontinents für die spanische Krone in Besitz zu nehmen. Am 15. November erreichten die angehenden Kolonialherren Rapa Nui, gingen an Land und errichteten auf drei Hügeln im Osten der Insel Kreuze. Zu Ehren seines Königs taufte Gonzales das Eiland auf den Namen „San Carlos“ und erklärte es in einer feierlichen Zeremonie zu spanischem Territorium. Die verblüfften „Eingeborenen“ besiegelten diesen Akt mit geheimnisvollen Zeichen, die ihrer eigenen Schrifttradition entsprangen, deren Bedeutung sie aber wohl auch selbst nicht mehr so ganz wussten.

Nach ihrer formalen Herrschaftsübernahme machten die Fremden die neuen Untertanen der spanischen Krone mit ersten Grundbegriffen der europäischen Zivilisation bekannt, nämlich der christlichen Religion und kolonialen Pflichten. Im Großen und Ganzen hielt man die „wohlproportionierten, schlanken“ Insulaner, die sich „sanftmütig, scheu, aber freundlich zu den Besuchern“ zeigten, trotz ihrer offenkundigen diebischen Ader für gut erziehbar (Vogler in Zabern 1989:55). Nebst naturwissenschaftlichen Erkundungen betrieb die Mannschaft Gonzales’ auch ansatzweise etnografische Studien. So finden sich im Logbuch unter anderem eine Beschreibung der feinen Tätowierungen und der „paina“, menschenähnlicher Puppen aus Rindenbaststoff sowie ein erstes Verzeichnis von insgesamt 95 Wörtern der Eingeborenensprache. Die Moai-Figuren - die zu jener Zeit offensichtlich alle noch aufrecht standen - fanden das besondere Interesse der Spanier. Man versuchte sie mit Hacken zu zerschlagen, um dem im Innern vermuteten Geheimnis auf die Spur zu kommen. Der Versuch misslang, und nach sechs Tagen ausgiebiger Erkunden reisten die Fremden wieder ab, nachdem sie den in ihren Augen vergleichsweise ansehnlichen Wilden noch den Gruß „Ave Maria! Lang lebe Carlos, der König von Spanien!“ beigebracht hatten (Leopold-Herrgott 1994:13).

Etwas mehr als drei Jahre später, am 11. März 1774, betraten neuerlich Europäer die abgelegene Insel. Diesmal war es der englische Weltumsegler James Cook, der mit seinem Schiff „Revolution“ Rapa Nui ansteuerte und sich drei Tage lang dort aufhielt. Während bei den Spaniern noch von 900 bis 1000 „Eingeborenen“ die Rede war, schrieb Cook von etwa 600 bis 700 Osterinsulanern, in beiden Fällen überwiegend Männer. Der Engländer war enttäuscht von der Erbärmlichkeit des Landes, das nicht einmal frisches Wasser zu bieten hatte. „Keine Nation“, notierte er in sein Logbuch, „wird je um die Ehre kämpfen, die Osterinsel erforscht zu haben, zumal es kaum ein anderes Eiland in jenem Meer gibt, welches weniger Erfrischungen bietet und Annehmlichkeiten für die Schiffahrt wie dieses.“ (ebd.) Der mitreisende Naturkundler Johann Reinhold Forster und sein Sohn Georg beschrieben die Insel als „verwüstet“ und „öde“ mit „unfruchtbarem, hartem Boden“, das den auf ihr lebenden Menschen, wie es scheint, nichts zu bieten vermochte. Die Männer wären „mager mit harten und steifen Muskeln“, die Frauen klein und zierlich. „Aus Noth“ gingen sie „mehrenteils nackend“. Immerhin hatten sie, wie die Schreiber vermerkten, „große Statüen“, in ihren Augen „Überbleibsel vormaliger besserer Zeiten“, fabriziert, die, wie sich aus dem Vergleich seiner Darstellung mit jener Gonzales’ schließen lässt, nach dem Besuch der Spanier offensichtlich teilweise umgeworfen worden waren (Vogler in Zabern 1989/57-60).

Die Veröffentlichung der durch William Hodges illustrierten Werke Cooks und Forsters in den Jahren 1777/78 lösten in Europa einen ersten Osterinselboom aus. Was zu jener Zeit auf dem fernen Eiland tatsächlich vorging, lässt sich indes nicht mit Sicherheit feststellen. Möglicherweise hatte 1771/73 ein neuerlicher Krieg getobt, oder es war zu Missernten gekommen. Auffallend blieb jedenfalls der Mangel an Frauen, deren Zahl schon von den Spaniern mit wenigen hundert angegeben worden war und die die Forsters mit 30 (!) wiedergaben. Fazit aus den Berichten der europäischen Besucher von 1770 und 1774: Das Paradies am Ende der Welt erlebte zu Beginn der 1770er Jahre einmal mehr eine Katastrophe. Aber es erholte sich diesmal rascher als nach dem kulturellen Schiffbruch im späten 17. Jahrhundert.

Deutlich wird dies schon beim nächsten europäischen Besucher, dem französischen Weltumsegler J.F.G. de La Pérouse, der die Insel mit seinen Schiffen „Boussole“ und „Astrolabe“ im April 1786 ansteuerte. Während die beiden Fregatten in der „Cook’s Bay“ vor Hanga Roa ankerten, betraten die Franzosen, um sich gehörig Respekt zu verschaffen, mit viel kriegerischem Pomp das Land. Die „Eingeborenen“ kamen, „unbewaffnet und nackt, teils tatauiert und mit gelben oder weißen Umhängen versehen, mit geschrei und ‘freudiger Miene’ den Fremden entgegen“. Anders als die Besucher vor ihm kam La Pérouse mit der „Raubgierde dieser Insulaner“ und der „aufgedrängten Liebkosungen“ ihrer Weiber nicht zurecht. Indigniert beschrieb er sie als sittlich und moralisch verdorben, lehnte es jedoch ab, sie durch Strafaktionen zu „zivilisiertem Verhalten“ zu zwingen. Schon nach einem Tag segelte die kleine Flotille wieder ab. Rund zwei Jahre später zerschellte sie vor der Insel Vanikoro in der Santa Cruz-Gruppe. Auf Rapa Nui kehrte indessen wieder der Alltag ein.

Nebst diversen Abenteurern, Wal- und Robbenfängern kam 1804 eine russische Mannschaft unter dem Kommandanten U.F. Liskanskij in Kontakt mit den Osterinsulanern. Aufgrund schlechten Wetters konnten die Europäer zwar „nicht ankern“, doch brachte ein in einem Boot an Land ruderndes Team „eine wertvolle Sammlung von Schnitzereien mit“, die heute in einem sanktpetersburger Museum zu besichtigen ist (Leopold-Herrgott 1994:15). 1805 erhielten die Rapanui dann erstmals Besuch von Sklavenjägern. Die Besatzung des amerikanischen Schiffs „Nancy“ unter Captain Adams raubte eine Reihe von Kunstgegenständen und entführte zwölf Männer und zehn Frauen von der Insel. Die Gefangenen stürzten sich jedoch ins Meer, und auch der historisch belegte Versuch von Captain Worship im Jahr 1809, Osterinsulaner in die Sklaverei abzutransportieren, schlug fehl. Derartige Übergriffe trugen natürlich nicht gerade zu einer Steigerung des Lustgefühls der Osterinsulaner bei ihren weiteren Begegnungen mit Europäern bei. Dies musste auch die nächste „offizielle Expedition“ feststellen, die zehn Jahre nach Adams vor Rapa Nui ankerte.

Im Auftrag des russischen Kanzlers Graf Romanzow unternahm Otto von Kotzebue, Sohn des Schriftstellers August von Kotzebue, als Kommandant des Kriegsschiffes „Rurik“ von 1815 bis 1818 eine Expedition in die Südsee. Mit an Bord war der Arzt und Schriftsteller Adalbert von Chamisso, dessen Berichte unter dem Titel „Vertraute Briefe aus verschiedenen Weltteilen geschrieben“ 1818 in Kotzebues „Wochenblatt“ veröffentlicht wurden. Darin war die Rede von „mannigfaltigen Gewalttätigkeiten“ seitens der Insulaner. Die unmittelbare Ursache für das gereizte Stimmung war ein Überfall amerikanischer Seehundfänger, die einige Zeit vor der Ankunft der „Rurik“ am 28. März 1816 zwölf Männer und zehn Frauen von Rapa Nui entführt hatten. Chamisso wehrte sich trotz des offenkundigen Misstrauens der Osterinsulaner gegen deren Verunglimpfung als „Wilde“. Lebten sie doch in einer ganz anderen Welt unter einem „sonnigen Himmel ohne Gestern und Morgen“, dem „Momente ... und dem Genusse“ hingetan. Nach der Begrüßung durch zwei Bootsbesatzungen machten die Europäer den Insulanern klar, dass sie in friedlicher Absicht gekommen waren. Nebst diversen Vermessungen des Eilands führten die Forscher auch völkerkundliche Studien durch, wobei sich Chamisso vor allem der Sprache der Eingeborenen annahm und dabei eine starke Ähnlichkeit des Rapanui mit so ziemlich allen Idiomen zwischen Madagaskar und Polynesien feststellte (Vogler in Zabern 1989:66-67). Für genauere Studien blieb freilich keine Zeit, denn schon nach zwei Tagen segelte die „Rurik“ weiter. Geblieben sind vom mitreisenden Maler Louis Choris lithografisch festgehaltene Eindrücke, die nach ihrer Publikation 1826 weiteres Forscherinteresse in Europa weckten.

Unterdessen wurde Rapa Nui immer wieder von üblen Gestalten heimgesucht. 1822 etwa ankerte das amerikanische Walfangschiff „Pindos“ vor der Insel. Bei einem Landgang holte man frisches Gemüse und Frauen zwecks Vergnügung der Matrosen an Bord. Auf die Insel zurück ließ man die „wilden Weiber“ schwimmen, und als sie das Land erreichten, schoss einer der sadistischen Seeleute, „augenscheinlich aus reiner Mordlust“, in die dort versammelte Menge. Ein Insulaner war offensichtlich schwer verletzt, was der Schütze „mit einem Lächeln auf den Lippen“ quittierte (Métraux 1988:38). Andere Besucher verhielten sich rabiater, und immer wieder wurden zu jener Zeit Insulaner in die Sklaverei entführt.

Als am 16. November 1825 der englische Kapitän F.W. Beechey mit der „Blossom“ vor Rapa Nui ankerte, wurde seine Mannschaft zunächst relativ freundlich empfangen. Es fiel dem Besucher schwer, „eine Vorstellung von dem Bild zu geben, das diese Menge bot. Sie wurde von keiner Macht beherrscht [...] Alle brüllten aus ganzer Leibeskraft und drängten sich und drängten sich mit den verschiedenartigsten Grimassen und Bewegungen um die Boote. Man muß sich noch die Bemalung und Tatauierung hinzudenken, welche die Männer wie Clowns oder Dämonen aussehen ließ.“ (Métraux 1988:37) Als die Engländer auf das in ihren Augen rücksichtslose Verhalten der Insulaner gereizt reagierten, wurde dies als mögliche Vorbereitung für einen Angriff ausgelegt. In der Folge gingen ganze „Salven aus Steinen [...] auf die Matrosen nieder, von denen eine große Zahl ernsthaft verwundet wurde.“ (ebd.) Beechey gab daher Befehl, scharf zu schießen, und dabei wurde der Häuptling offensichtlich schwer getroffen. Die ausbrechende Panik nutzten die Engländer zum sofortigen Aufbruch. Der Kontakt war alles in allem recht kurz, und die Schilderungen Beecheys von der Osterinsel beschränkten sich auf oberflächliche Beobachtungen. Diesen zufolge soll die Bevölkerungszahl um die 1500 betragen haben. Weitaus geringer war indes die Zahl der Steinstatuen, deren von früheren Expeditionen festgehaltene große Menge Beechey massiv in Frage stellte.

Nach seiner Abreise scheinen die Menschen kurz noch einmal zur Ruhe gekommen zu sein. 1835 erhielt der holländische Kapitän Moerenhout auf seinem kurz vor der Insel ankernden Boot den Besuch eines Eingeborenen, segelte aber unverzüglich wieder ab. Als Admiral Abel du Petit-Thouars mit seinem Schiff im Jahr 1838 vor der Insel ankerte, sah er zum letzten Mal die Moai noch auf ihren Plattformen stehen. Freilich nur aus der Entfernung, denn einen Landgang wagte er aus Angst vor eventuellen Gewalttätigkeiten nicht. Die Insulaner erwiesen sich indes als äußerst friedlich. Sie segelten auf einem Schilfboot zu seinem Schiff in der Absicht, Handel zu treiben. Petit-Thouars ging auf dieses Anliegen ein und erstand unter anderem eine janusköpfige Figur aus Holz. Als Untermalung zu den Transaktionen führte eine Frau der Besatzung einen Tanz vor. Ihre einladenden Gesten konnten Petit-Thouars nicht dazu verleiten, länger zu bleiben, und er gab noch am Tag des Anlegens den Befehl zur Abfahrt.