Irland (Éire / Ireland)

Die „grüne Insel“ Irland ist ein zweigeteiltes Land. Der Norden gehört nach wie vor zum British Empire, der Süden bildet eine eigenständige freie Republik, die im Europa der Union ein recht eigenwilliges Leben führt. Irland ist keltisch geprägt, das Regiment aber führten über lange Zeit der Geschichte hinweg fremde Mächte - die katholische Kirche, das British Empire, die Europäische Union, bis sich das Land schlussendlich „wokisierte“.

| Inselsteckbrief | |

|---|---|

| offizieller Name | Ireland (englisch), Éire (irisch) |

| alternative Bezeichnungen | Íriu, Eriu, Éirinn (altirisch), Ierne, Hiernia, Iouérnia (altgriechisch), Ivernbia, Hibernia, Scotia (lateinisch), Inis na bhFíodh, Inisfail, Inis Fáil, Inis Éalga, Banba, Fódla (mythisch), Emerald Island, Sharmrock Island (poetisch), Irlands (mittellateinisch, italienisch, spanisch), Irland (deutsch), Irlande (französisch) |

| Kategorie | Meeresinsel |

| Inseltyp | echte Insel |

| Inselart | Kontinentalinsel |

| Gewässer | Atlantischer Ozean (Atlantic Ocean / an tAigéan Atlantach) und Irische See (Irish Sea / Muir Éireann) |

| Inselgruppe | Britische Inseln (British Isles / Oileáin Bhriotanacha) |

| politische Zugehörigkeit | Staaten: Republik Irland (Republic of Ireland / Poblacht na h’Éireann) und Teilstaat Nordirland (Northern Ireland / Tuaisceart Éireann) des Vereinigten Königreichs (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland / Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Tuaisceart Éireann) |

| Gliederung | Republik Irland: 4 cuígí / provinces (Provinzen) 26 contae / counties (Grafschaften) 3 comhairle cathrach / city councils (Städte) 2 comhairle cathrach agus contae / city and county councils (Stadt-Grafschaften) 95 ceantair bhardasacha / municipal districts (Gemeinden) 3.440 toghroinn / wards (Wahlbezirke) Nordirland: 6 historical counties (historische Grafschaften) 11 local government areas (lokale Verwaltungsgebiete) 26 districts (Bezirke) 526 wards (Gemeinden) |

| Status | Inselstaat (island state / stát oileáin) |

| Koordinaten | 54° N, 9° W |

| Entfernung zur nächsten Insel | 50 m (An Chruit), 34,9 km (Schottland) |

| Entfernung zum Festland | 439,5 km (Argenton / Bretagne / Frankreich) |

| Fläche | 84.150 km² / 32.490 mi² (mit Nebeninseln 84.421 km² / 32.595 mi²) |

| geschütztes Gebiet | 9.230 km² / 3.564 mi² (11,0 %) |

| maximale Länge | 486 km (NNO-SSW) |

| maximale Breite | 304 km (WNW-OSO) |

| Küstenlänge | 3.170 km |

| tiefste Stelle | 0 m (Atlantischer Ozean / Irische See) |

| höchste Stelle | 1041 m (Carrantuohill) |

| relative Höhe | 1041 m |

| mittlere Höhe | 110 m |

| maximaler Tidenhub | 1,9 bis 6,2 m (Limerick 5,8 m, Cobh bzw. Corkl 4,31 m, Sligo 4,1 m, Dublin 4,08 m, Bangor 3,6 m, Belfast 3,44 m, Londonderry 2,8 m, Portrush 2,13 m, Rosslare 1,91 m) |

| Zeitzone | UTC (Coordinated Universial Time / Am Uilíoch Comhordaithe / Koordinierte Weltzeit bzw. Westeuropäische Zeit) |

| Realzeit | UTC minus 24 bis 42 Minuten |

| Einwohnerzahl | 7.171.250, mit Nebeninseln 7.175.695 (2024) |

| Dichte (Einwohner pro km²) | 85,22, mit Nebeninseln 85,00 |

| Inselzentrum | Dublin (Bhaile Átha Cliath) |

Name

Der amtlich verwendete deutsche Name für die „grüne Insel“, aber auch für die deren Großteil einnehmende Republik - ist Irland. Die offizielle Eigenbezeichnung lautet irisch Éire, gesprochen [aıru:], bzw. englisch Ireland. Viele andere Sprachen haben das mittellateinische Irlanda übernommen. Zur Unterscheidung des selbständigen Staates vom englisch verwalteten Nordirland der ist der Begriff Republik Irland, irisch Poblacht na hÉireann, englisch Republic of Ireland, üblich.

Woher der Landesname, altirisch Íriu bzw. Eriu, im Dativ Éirinn, anglisiert vereinfacht ir und im Englischen ergänzt durch land „Land“, stammt, ist nicht eindeutig geklärt. Einer gängigen Theorie zufolge soll er sich von Erinn, der „Dreifachen Göttin” oder der „Dame Eriu”, einer alten irischen Fruchtbarkeitsgöttin, herleiten. In der irischen Mythologie war Ériu eine der drei Göttinnen der Tuatha Dé Danann, die das Land personifizierten. Der Name „Ériu“ wird mit „Fülle“ oder „Fruchtbarkeit“ in Verbindung gebracht und hängt möglicherweise mit keltisch erin „grün“ zusammen. Da die keltische Wortwurzel iar „Westen“ bedeutet, könnte er aber auch ein „westliches Land“ bezeichnen. Und schließlich gibt es noch die Möglichkeit einer Verbindung von gälisch i „Insel“ mit iarunn „Eisen“. Irland wäre demnach die „Eiseninsel“.

Der antike lateinische Name war Scotia oder Hibernia. Letztere Bezeichnung leitet sich her vom älteren Ivernia, einer latinisierten Form des altgriechischen Ἱερνία [Hiernía], auch Ierne und Iouérnia geschrieben. Und dahinter steckt wiederum das altirische Toponym Eriu.

Neben dieser offiziellen Bezeichnung gibt es noch eine lange Reihe mytho-poetischer Namen. Innisfail bzw. Inis Fáil etwa, worin sich irisch inis „Insel“ und fáil „Schutzwall“ vermischen, bezog sich in früheren Zeiten auf das Inselinnere. Inis na bhFíodh, zu Deutsch „Insel der Wälder“, ist eine alte gälische Umschreibung aus vorkolonialer Zeit. Banba und Fódla, neben Eriu zwei weitere wichtige altkeltische Göttinnen, sind göttliche Personifikationen der Insel aus der irischen Mythologie. Das vor allem in poetischen Texten zu findende Inis Éalga bedeutet im Gälischen „vornehme Insel“. Heute ist oft von Emerald Island, der „Grünen Insel“, die Rede - oder von Shamrock Island, der „Kleeblattinsel“.

Was Nordirland betrifft, so spiegelt die offizielle Bezeichnung, englisch Northern Ireland, irisch Tuaisceart Éireann, lediglich die geografische Lage wieder. Nimmt man die drei irischen Counties Donegal, Cavan und Monaghan dazu, so sieht die Sache etwas anders aus. Dann nämlich ergibt sich Ulster einer der vier traditionellen Landesteilen der Grünen Insel. Der Ausdruck ist die anglisierte Form von irisch Cúige Uladh, zu deutsch „Fünftel der Uladh“, ursprünglich Ulaids tír, „Platz der Uladh“. Die Uladh, deutsch auch Ulaiden genannt, sind ein altes irisches Volk, dessen Name als „Grabmal“ zu übersetzen ist. Gemeint ist damit das Grabmal der mythischen Königin Maeve, das sich auf dem Knocknarea im County Sligo an der Grenze Ulsters befindet.

- abasinisch: Ирландия [Irlandija]

- abchasisch: Ирландия [Irlandija]

- acehnesisch: Irlandia

- adygisch: Ирланди [Irlandi]

- afrikaans: Ierland

- akan: Aereland

- albanisch: Irlandë, Irlanda

- alemannisch: Irland

- altaisch: Ирландия [Irlandija]

- altgriechisch: Ἰέρνη [Iernē], Ἰουερνία [Iouernia], Ἱβερνία [Ivernia]

- altnordisch: Írland

- amharisch: አየርላንድ [Ăyärland]

- angelsächsisch: Îrland

- arabisch: إيرلندا [Īrlandā], آيرلندا [Āyirlandā], إرلندة [Irlandâ], إرلندا [Irlandā]

- aragonesisch: Irlanda

- aramäisch: ܩܘܛܢܝܘܬܐ ܕܐܝܪܠܢܕ

- armenisch: Իռլանդիա [Iṙlandia]

- aromunisch: Irlanda

- aserbaidschanisch: İrlandiya

- assamesisch: আয়ার্ল্যাণ্ড [Āyārlæṇḍ]

- asturisch: Irlanda

- awarisch: Ирландия [Irlandija]

- aymara: Irlandiya

- bairisch-österreichisch: Irlånd

- bambara: Irilandi

- bandscharisch: Irlanda

- baschkirisch: Ирландия [Irlandija]

- baskisch: Irlanda

- bengalisch: আয়ারল্যাণ্ড [Āyārlæṇḍ], আয়ারল্যান্ড [Āyārlænḍ], আয়ার্ল্যাণ্ড [Āyārlæṇḍ]

- bhutanisch: ཨའིརི་ལེནཌ [A’iri.lenḍ]

- biharisch: आयरलैंड [Āyarlæṃḍ]

- bikol: Irlanda

- birmanisch: အိုင်ယာလန် [Aĩyalã]

- bislama: Ailan

- bosnisch: Ирска [Irska]

- bretonisch: Iwerzhon

- bulgarisch: Ирландия [Irlandija]

- burjatisch: Ирланд [Irland]

- cebuano: Irlanda

- chakassisch: Ирландия [Irlandija]

- chavakano: Irlanda

- cherokee: ᎠᏲᎳᏂ [Irland]

- chinesisch: 愛爾蘭 / 爱尔兰 [Ài'ěrlán]

- dari: ایرلند [Airland]

- dänisch: Irland

- deutsch: Irland

- dine: Bitsiigha’ Łichíí’í Bikéyah

- emilianisch: Irlànda

- englisch: Ireland

- esperanto: Irlando

- estnisch: Iirimaa, Iiri

- estremadurisch: Irlanda

- ewe: Irlã nutome, Irlã-du

- färingisch: Írland

- fidschianisch: Irland

- finnisch: Irlanti

- flämisch: Ierland

- franko-provenzalisch: Irlande

- französisch: Irlande

- friesisch: Ierlân

- friulanisch: Irlande

- ful: Irlannda

- gagausisch: Ирландия [Irlandiya]

- galizisch: Irlanda

- ganda: Ayalandi

- gälisch: Eirinn

- georgisch: ირლანდია [Irlandia]

- gotisch:

- griechisch: Ιρλανδία [Irlandía]

- grönländisch: Irlandi

- guarani: Ilandia

- gudscheratisch: આયરલેન્ડ [Āyarlenḍ]

- guyanisch: Irlann

- haitianisch: Ilann

- hakka: Oi-ngì-làn

- hausa: Airiland

- hawaiianisch: 'Ilelani

- hebräisch: אירלנד [Îrland], אירלאנד [Îrlând]

- hindi: आयरलैंड [Āyarlæṃḍ]

- ido: Irlando

- igbo: Aialand

- ilokano: Irlandia

- indonesisch: Irlanda

- interlingua: Irlanda

- irisch: Éire

- isländisch: Írland

- italienisch: Irlanda

- jakutisch: Ирланд [Irland]

- jamaikanisch: Airilan

- japanisch: アイルランド [Airurando]

- javanisch: Irlanda

- jerseyanisch: Irlande

- jiddisch: אירלאַנד [Irland]

- kabardisch: Ирландие [Irlandie]

- kabiye: Irɩlandɩ

- kabylisch: ⵉⵔⵍⴰⵏⴷ [Lirlund]

- kalmükisch: ЭйринҺазр [Ejrinchazr]

- kambodschanisch: អៀរឡង់ [Ierḷăṅ], អៀកឡង់ [Iekḷăṅ]

- kanaresisch: ಐರ್ಲೆಂಡ್ [Airlēṇḍ]

- kantonesisch: 愛爾蘭/爱尔兰 [Oiyíhlàahn]

- kapverdisch: Irlanda

- karakalpakisch: Ирландия [Irlandija]

- karatschai-balkarisch: Ирландия [Irlandija]

- karelisch: Ирланти [Irlanti]

- kasachisch: Ирландия [Irlandija]

- kaschubisch: Irlandzkô, Jirlandzkô, Jirlandiô

- katalanisch: Irlanda

- kikuyu: Irirandi

- kirgisisch: Ирландия [Irlandija]

- komi: Ирландия [Irlandija]

- kongolesisch: Ayalan

- koreanisch: 아일랜드 [Aillaendeu]

- kornisch: Iwerdhon

- korsisch: Irlanda

- krimtatarisch: Ирландия [İrlandija]

- kroatisch: Irska

- kumükisch: Ирландия [Irlandija]

- kurdisch: ئیرلاند [Îrland]

- kurmandschisch: Ирланди / ئیرلاندی [Îrlandî]

- kvenisch: Irlanti, Irlanni

- ladinisch: Irlanda

- ladino: אירלאנדה [Irlanda]

- lakisch: Ирландия [Irlandija]

- laotisch: ອຽກລັງ [Aẏklâṅ]

- lasisch: ირლანდა [Irlanda]

- lateinisch: Irlandia, Hibernia

- lesgisch: Ирландия [Irlandija]

- lettgallisch: Eireja

- lettisch: Īrija

- letzeburgisch: Irland

- ligurisch: Éire

- limburgisch: Ierland

- lingala: Irelandɛ

- litauisch: Airija

- livisch: Irima

- lombardisch: Irlanda

- luba-katanga: Irelande

- madegassisch: Irlandy

- makedonisch: Ирска [Irska]

- malaisch: ايرلند [Ireland]

- malayalam: അയര്ലന്ഡ് [Ayarlanḍ]; ഐയര്ലാന്റ് [Aiyarlānṟ]

- maldivisch: އަޔަރްލޭންޑް [Ayarlēnḋ]

- maltesisch: Irlanda

- manx: Nerin

- maori: Airana

- marathisch: आयर्लंड [Āylæṃḍ]

- mari: Ирландий [Irlandij]

- maurizisch: Irland

- minangkabau: Irlandia

- mindong; 爱尔兰 [Ài'ěrlán]

- mingrelisch: ირლანდია [Irlandia]

- minnan: 愛爾蘭 [Ài-ní-lân / Ái-ěr-lân]

- mirandesisch: Irlanda

- moldawisch: Ирланда [Irlanda]

- mongolisch: Ирланд [Irland]

- mordwinisch: Ирландия Мастор [Irlandija Mastor]

- nahuatl: Irtlālpan

- nauruanisch: Airerand

- ndebele: Irilandi

- nepalesisch: आयरल्याण्ड [Āirləiṁḍ]

- niederländisch: Ierland

- niedersächsisch: Ierlaand

- normannisch: Irlaunde

- norwegisch: Irland

- novial: Irlande

- okzitanisch: Irlanda

- olonetzisch: Irlandii

- orissisch: ଆୟରଲ୍ଯାଣ୍ଡ [Āyôrlæṇḍ]

- oromo: Aayerlaandi

- ossetisch: Ирланди [Irlandi]

- pampangan: Ireland, Irland

- pandschabisch: ਆਇਰਲੈਂਡ [Āirlæṃḍ]

- pandschabisch, west: آئرلینڈ [Āʾirlænḋ]

- panganisan: Irlanda

- papiamentu: Irlandia

- paschtunisch: آيرلېند [Āyrlend], آئرلېند [Ā'irlend], آيرلېنډ [Āyrlenḋ], آئرلېنډ [Ā'irlenḋ]

- persisch: ایرلند [Īrland], ایرلاند [Īrlānd]

- piemontesisch: Irlanda

- pikardisch: Irlinde

- pitkernisch: Airiland

- plattdeutsch: Irland

- polnisch: Irlandia

- portugiesisch: Irlanda

- provenzalisch: Irlande, Irlando

- quetschua: Ilanda

- rätoromanisch: Irlanda

- ripuarisch: Irrlandt

- romani: Irland

- rumänisch: Irlanda

- rundi- rwandesisch:

- russisch: Ирландия [Irlandija]

- ruthenisch: Ирландія [Irlandija]

- samisch: Irlánda

- samoanisch: Aialani

- samogitisch: Airėjė

- sango: Irlânde

- sardisch: Oirlanda

- saterfriesisch: Irlound

- schlesisch: Irlandyjo

- schottisch: Ireland

- schwedisch: Irland

- schweizerdeutsch: Irland

- serbisch: Ирска [Irska]

- seschellisch: Irland

- sindi: آئرلينڊ [Ā'irlenḋ]

- singhalesisch: අයර්ලන්තය [Ayarlantaya]

- sizilianisch: Irlanda

- slovio: Irlandia

- slowakisch: Írsko

- slowenisch: Irska

- somalisch: Ayrlaanda

- spanisch: Irlanda

- sudovisch: Irija

- sundanesisch: Irland

- surinamesisch: Irlan

- swahili: Ireland

- swasi: IYalendi

- syrisch: ܐܝܪܠܢܕ [Īrland]

- tabassaranisch: Ирландия [Irlandija]

- tadschikisch: Ирландия [Irlandija], ایرلندیه [Īrlandiyâ]

- tagalog: Irlandiya, Islanda

- tahitianisch: Irelāna

- tamilisch: அயர்லாந்து [Ayarlāntu]

- tatarisch: Ирландия [İrlandiä]

- telugu: ఐర్లాండ్ [Airlāṃḍ]

- thai: ไอร์แลนด์ [Ai[r]lǣn[d]]

- tibetisch: ཨེར་ལན། (Er.lan); ཨར་ལེན་ཌ། [Ar.len.ḍa]

- tigrinisch: ኣየርላንድ [Ayärland]

- timoresisch: Irlanda

- tokelauisch: Aialani

- tok pisin: Aialan

- tonganisch: 'Aealani

- tschechisch: Irsko

- tschetschenisch: Ирланди [Irlandi]

- tschuwaschisch: Ирланди [Irlandi]

- turkmenisch: Ирландия [Irlandiýa]

- tuwinisch: Ирландия [Irlandija]

- türkisch: İrlanda

- twi: Ailande

- udmurtisch: Ирландия [Irlandiya]

- uigurisch: ئىرلاندىيه [Irlandiye]

- ukrainisch: Ірландія [Irlandija]

- ungarisch: Írország

- urdu: آئرلینڈ / آئر لینڈ [Ā'irlænḋ], آیرلینڈ [Āyarlænḋ]

- usbekisch: Ирландия [Irlandiya]

- venezianisch: Irlanda

- vietnamesisch: Ai-len

- visayan: Irlandia

- volapük: Lireyän

- voronisch: Iirimaa

- walisisch: yr Iwerddon

- wallonisch: Irlande

- weißrussisch: Ірландыя [Irlandyja], Ірляндыя [Irljandyja]

- wepsisch: Irlandii

- winaray: Irlanda

- wolof: Irlaand

- xhosa: Ayalandi

- yoruba: Írẹ́lándì

- yukatekisch: Irlanda

- zazakisch: ئیرلاندا [Îrlanda]

- zhuang: Aiwjlanz Gunghozgoz

- zulu: i-Ayilendi

Offizieller Name:

- irisch: Poblacht na h’Éireann bzw. Tuaisceart Éireann

- englisch: Republic of Ireland bzw. Northern Ireland

- Bezeichnung der Bewohner: na hÉireannaigh / Irish (Iren)

- adjektivisch: éireann / irish (irisch)

Kürzel:

- Landescode: IE / IRL

- Deutsch: IRL

- Alternativ: EIR

- Sport: IRL (seit 1921/24)

- Kfz: SE (1921 bis 1938), EIR (1938 bis 1962), IRL (seit 1962)

- FIPS-Code: EI

- ISO-Code: IE, IRL, 372

- Internet: .ie

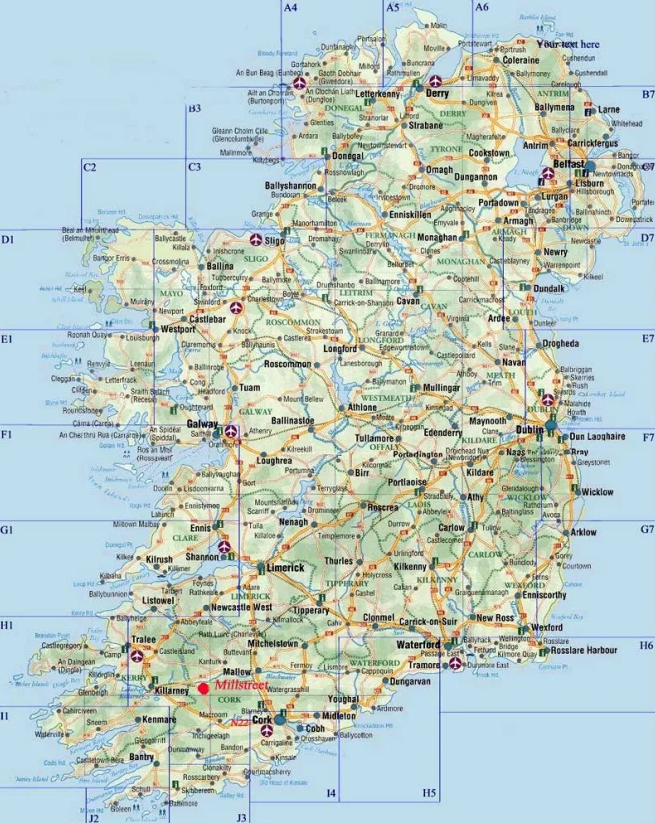

Lage

Irland bildet den westlichen Teil der üblicherweise Westeuropa zugeordneten Britischen Inseln am Nordostrand des Atlantischen Ozeans. Sie befindet sich zwischen 51° und 56° n.B. sowie 6° und 11° w.L., auf der gleichen geografischen Breite wie England, die Benelux-Staaten, die Nordhälfte Deutschlands, das südliche Dänemark, der Großteil Polens, Kaliningrad, Litauren, weißrussland, die nördliche Ukraine, Zentral-Russland, Nord-Kasachstan, Süd-Sibirien, der äußerste Norden der Mongolei, Sachalin, die Kurilen und der Zentralgürtel Kanadas. Nordirland befindet sich auf durchschnittlich 54°44’ n.B. und 6°50’ w.L..

Geografische Lage:

- nördlichster Punkt: 55°22‘56“ n.B. (Dunaldragh / Donegal) bzw. 55°26’01“ n.B. (Inishtrahull Island)

- südlichster Punkt: 51°26‘51“ n.B. (Brow Head / Cork) bzw. 51°23’21“ n.B. (Fastnet Rock)

- östlichster Punkt: 5°25‘52“ w.L. (Burr Point / Nordirland) bzw. 5°25’37“ w.L. (Burial Island)

- westlichster Punkt: 10°28‘47“ w.L. (Dunmore Head / Kerry) bzw. 10°39’30“ w.L. (Tearaght Island / Kerry)

Geografische Lage für Nordirland:

- nördlichster Punkt: 55°17’32“ n.B. (Rathlin Island)

- südlichster Punkt: 54°01’35“ n.B. (Cranfield Point)

- östlichster Punkt: 5°25’37“ w.L. (Burial Island)

- westlichster Punkt: 8°10’00“ w.L. (Bradoge Bridge / Fermanagh)

Entfernungen:

- An Chruit 50 m

- Schottland 34,9 km

- Isle of Man 53 km

- Wales 78 km

- England 118 km

- Cornwall 243 km

- Bretagne (Argenton) 439,5 km

Zeitzone

In Irland gilt die Coordinated Universal Time, irisch Am Uilíoch Comhordaithe (Koordinierte Weltzeit), abgekürzt UTC, identisch mit der Greenwich Mean Time (Westeuropäische Zeit), kurz GMT (WEZ), eine Stunde hinter der MEZ. Die Realzeit liegt um 24 bis 42 Minuten hinter der Koordinierten Weltzeit (UTC).

Fläche

Die Republik Irland hat eine offizielle Fläche von 70.182 km², nach alternativen Angaben 70.273 km² bzw. 27.133 mi². Die Insel Irland ist insgesamt 84.150 km² bzw. 32.490 mi², inklusive Nebeninseln 84.421 km² bzw. 32.595 mi² groß. Nordirland umfasst offiziell 13.834 km² bzw. 5.345 mi² groß, nach alternativen Angaben 14.120 km². Die Insel ist in Nordnordost-Südsüdwest-Richtung 486 km lang und bis zu 304 km breit. Die Grenze der Republik Irland zu Nordirland ist 360 km. Die Küste der Insel Irland hat eine Gesamtlänge von 3.170 km, inklusive Buchten und Inseln von 5.631 km. Die tiefste Stelle liegt auf Meeresniveau mit einem maximalen Tidenhub von 1,9 bis 6,2 m - bei Limerick 5,8 m, Cobh bzw. Corkl 4,31 m, Sligo 4,1 m, Dublin 4,08 m, Bangor 3,6 m, Belfast 3,44 m, Londonderry 2,8 m, Portrush 2,13 m und Rosslare 1,91 m Höchste Erhebung ist der Carrantuohill mit 1041 m, in Nordirland der Slieve Donard mit 852 m. Die mittlere Seehöhe liegt bei etwa 110 m.

Flächenaufteilung Republik Irland 2001:

- Wiesen und Sträucher 50.170 km² (71,4 %)

- Agrarland 11.803 km² (16,8 %

- )Waldland 6 .590 km² (9,4 %)

- Gewässer 1.390 km² (2,0 %)

- Verbautes Gelände 320 km² (0,4 %)

Flächenaufteilung für Nordirland 2001:

- Grasland 8.306 qkm (58,8 %)

- Sträucher 2.032 qkm (14,4 %)

- Weideland 1.591 qkm (1,3 %)

- Waldland 880 qkm (6,2 %)

- Agrarland und Gärten 591 qkm (4,2 %)

- Gewässer 510 qkm (3,6 %)

- Verbautes Gelände 210 qkm (1,5 %)

Grenzverlauf

Die Grenze zwischen irland und Nordirland wurde im Jahr 1921 festgelegt. Bei der Teilung Irlands sind die Engländer sehr raffiniert vorgegangen. Sie haben nämlich die Grenze bewusst so gezogen, dass in Nordirland die protestantischen Nachkommen der englischen Einwanderer mit zwei Drittel in der Mehrheit sind, aber die katho-lischen Iren mit einem Drittel in der Minderheit. Deshalb haben die Engländer nicht die ursprüngliche Provinz Ulster als ganze abge-spalten. Dann wären nämlich Katholiken und Protestanten zahlenmäßig etwa gleich stark gewesen.

Wegen dieser raffinierten Grenzziehung konnten England und seine Freunde in Nordirland allen Volksabstimmungen über die Zukunft Nordirlands gelassen entgegensehen. Denn die katholischen Iren wollen zwar die Wiedervereinigung ganz Irlands - aber sie sind ja hoffnungslos in der Minderheit. Die protestantischen Nachkommen der englischen Eroberer wollen natürlich bei England bleiben. Die katholischen Iren in Nordirland wurden von der englandfreundlichen protestantischen Mehrheit systematisch unter-drückt: So sind zum Beispiel in der Stadt Londonderry die katholischen Iren in der Mehrheit. Aber die Wahlkreise wurden so raffiniert eingeteilt, daß im Stadtrat trotzdem eine Zwei-Drittel-Mehrheit der Protestanten herauskam. Gegen diese skandalöse Unterdrückung haben sich die katholischen Iren gewehrt. Die katholische Bürgerrechtsbewegung forderte zum Beispiel seit 1968: für jeden Bürger eine Wahlstimme. Bislang war das Wahlrecht nämlich vom Hausbesitz abhängig. Und Häuser besaßen fast nur die Protestanten. Aber die protestantische Mehrheit blieb stur und beharrte auf ihren Privilegien. Wegen dieser andauernden sozialen Diskriminierung der katholischen Iren fand die militante IRA, die Irisch-Republikanische Armee immer mehr Sympathisanten.

Die IRA wollte mit Gewalt die Wiedervereinigung und die soziale Gleichberechtigung erzwingen, die von der protes-tantischen Mehrheit verweigert wurde. Aber wegen des IRA-Terrors schaltete die protestantische Mehrheit jetzt erst recht auf stur. Es entstand eine bürgerkriegsähnliche Situation. In dieser brenzligen Lage setzte England wieder sein Militär ein. Die Absicht der Engländer war zunächst, die streitenden Parteien auseinanderzuhalten. Aber jetzt ging’s erst richtig los.

Die englandtreuen Protestanten fühlten sich von den Engländern verraten, da die Armee auch gegen Protestanten vorging. Die katholischen Iren hassten die Engländer in der Erinnerung an die jahrhundertelange Unterdrückung Irlands und in der Erinnerung daran, daß schließlich England selber die raffinierte Grenze zwischen Nord- und Südirland erzwungen hatte.

Geologie

Die älteste Gesteinsformation Irlands ist etwa 1,7 Milliarden Jahre alt und findet sich auf Inishtrahull Island an der Küste des County Donegal. In anderen Teilen Donegals entdeckten Wissenschaftler Findlinge, die noch von der letzten Eiszeit künden. Aufgrund späterer geologischer Verwerfungen ist es jedoch unmöglich diese Gesteinslagen eindeutig zuzuordnen.

Vor etwa 600 Millionen Jahren, am Ende des Präkambriums, wurde die irische Landmasse in zwei Teile zertrennt. Die eine Hälfte lag im östlichen Teil des Urozeans Iapetus, die andere in dessen Westhälfte. Beide Teile befanden sich zum damaligen Zeitpunkt in etwa auf dem gleichen Breitengrad wie das heutige Südafrika. Aufgrund von Fossilienfunden in Bray weiß man, dass die spätere Insel zu diesem Zeitpunkt unter dem Meeresspiegel gelegen haben muss.

Während der nächsten 50 Millionen Jahre drifteten die beiden Hälften wieder aufeinander zu, bis sie sich schließlich vor etwa 440 Millionen Jahren wieder vereinigten. Auch dies wurde durch fossile Fauna, die im County Louth entdeckt wurde, bestätigt. Die Berge im Nordwesten Irlands sowie der Granit aus Donegal und Wicklow waren eine Folge dieser Wiedervereinigung.

Die irische Landmasse lag nun oberhalb des Meeresspiegels in der Nähe des Äquators. Aus dieser Zeit sind in Kiltorcan, County Kilkenny, noch versteinerte Bäume sowie auf Valentia Island fossile Süßwassermuscheln und in Schiefer die Fußabdrücke einer vierbeinigen Amphibie erhalten. Die Felsformation Old Red Sandstone stammt ebenso aus dieser Zeit.

Vor etwa 400 Millionen und 300 Millionen Jahren versank Nordwesteuropa - auch Irland - in einem warmen, kalziumreichen Ozean. Großartige Korallenriffe formten in dieser Zeit den Kalkstein, der heute noch etwa 65 % des steinernen Mantels Irlands ausmacht. Als sich das Wasser zurückzog, bildeten sich tropische Urwälder und Sümpfe. Im Karbon wandelten sich diese zu Kohle, die jedoch größtenteils der Erosion zum Opfer fiel. Während dieser Zeit bewegte sich Irland weiter nordwärts. Der so entstandene Druck formte die Hügelketten, die sich heute von Nordosten nach Südwesten erstrecken.

Vor etwa 250 Millionen Jahren befand sich Irland auf Höhe des heutigen Nordafrika und hatte ein Wüstenklima. Zu dieser Zeit erodierten große Teile der Kohle und des Sandsteins. Resultat war die heutige Karstlandschaft in Burren im County Clare.

Etwas später bildeten sich die organischen Ablagerungen, die heute als Erdgas und Erdöl wichtige Stützen der irischen Wirtschaft darstellen. Vor 150 Millionen Jahren versank die Insel erneut im Ozean, so dass sich weitläufige Kalkablagerungen bilden konnten. Spuren davon liegen in Nordirland noch unter Basaltgestein.

Vor 65 Millionen Jahren begann eine Zeit vulkanischer Aktivität. Die Mourne Mountains und andere Gebirgszüge sind Folgen dieser Epoche. Günstige klimatische Bedingungen ließen eine üppige Vegetation wachsen, die noch heute, ungenutzt im County Antrim, als Braunkohle existiert. Das warme Klima verursachte jedoch auch heftige Regenfälle, die die Erosion noch weiter beschleunigten.

Vor 25 Millionen Jahren war Irland schon nahe seiner heutigen Position. Durch Erosionsvorgänge hatte sich schon eine mächtige Erdschicht entwickelt, die den größten Teil des steinernen Mantels bedeckte. Dort wo das Wasser nicht abfließen konnte, entstanden Tonschichten. Als sich das Klima abzukühlen begann, verlangsamte sich die Bodenbildung und die Flora und Fauna begann sich so zu entwickeln, wie sie die ersten menschlichen Siedler vorfinden sollten. Vor etwa 3 Millionen Jahren hatte sich die heute existierende Landschaft geformt.

Seit etwa 1,7 Millionen Jahren ist die Erde ständig einander ablösenden Kalt- und Warmperioden ausgesetzt. Die frühesten Zeugnisse auf Irland stammen aus der Warmperiode des Ballylinian, die vor circa 500.000 Jahren einsetzte. Den stärksten Eindruck hinterließen jedoch die Eiszeiten.

Am offensichtlichsten sind die noch heute zu bewundernden Gletschertäler, wie jenes in Glendalough, Gletscherseen, Kare, Drumlins und Oser (irisch eiscir). Das eindrucksvollste Os liegt in Esker Riada. Es teilt die Insel in einen Nord- und einen Südteil und wurde einstmals als Schnellstraße genutzt.

Das weite zentral gelegene Flachland Irlands besteht aus Kalkstein, der von Schichten aus Gletschermaterial, Ton und Sand sowie von Seen und Moorlandschaften bedeckt ist. Das größte Regenmoor ist das Bog of Allen. Die küstennahen Gebirge unterscheiden sich sehr stark hinsichtlich ihrer geologischen Struktur. Im Süden bestehen die Berge aus altem roten Sandstein mit Flussbetten aus Kalkstein. In Galway, im County Mayo, in Donegal, im County Down und in Wicklow sind die Berge aus Granit aufgebaut, während die Hochebene im Nord-Osten des Landes aus Basalt aufgebaut ist. Die bemerkenswerteste Basaltformation ist Giant’s Causeway im County Antrim.

Im Norden und Westen Irlands formte Wasser, das nicht abfließen konnte, Torf und Gleylandschaften. Im Gegensatz dazu besteht das Erdreich im Süden und Osten aus braunem und grauem Podsol. Dies spiegelt auch die Verteilung der Regenfälle auf der Insel wider, da gerade im Nordwesten der meiste Regen fällt.

Eine ungewöhnliche Landschaft liegt im County Clare im Norden: The Burren. Dieses Karstgebiet besteht aus verwitterten Kalksteinfelsen, die kaum von Erdreich bedeckt sind. Es gibt dort mehrere Karsttrichter in welche Oberflächenwasser eindringt, dadurch hat sich ein ausgedehntes Höhlensystem geformt.

Landschaft

Irland ist geformt wie eine Schüssel - im Innern flach, am Rand bergig mit zum Teil steil abfaDer Fluss Shannon, der von Norden nach Süden verläuft, ist der längste der Insel. In den Ebenen liegen zahlreiche Seen, welche die Landschaft maßgeblich prägen. Lough Neagh, der zu Nordirland gehört, ist der bekannteste der irischen Seen.llenden Klippen zum Meer hin.

Das Flachland im Zentrum Irlands ist umringt von Gebirgsketten, angefangen im Südwesten im County Kerry bei den Macgillycuddy's Reeks entgegen dem Uhrzeigersinn: Comeragh Mountains, Blackstair Mountains, Wicklow Mountains, the Mournes, Glens of Antrim, Sperrin Mountains, Bluestack Mountains, Derryveagh Mountains, Ox Mountains, Nephinbeg Mountains und die Twelve Bens/Maumturks. Einige wenige Bergketten liegen im südlichen Landesinnern, darunter die Galtee Mountains, Silvermines und die Slieve Bloom Mountains. Die höchste Erhebung ist mit 1041 m der Carrauntuohill (irisch Corrán Tuathail). Der Berg ist Teil der Macgillycuddy's Reeks, einer Kette von durch Gletschern abgeschliffenen Sandsteinbergen. Die meisten Berge sind nicht hoch, nur 3 erreichen eine Höhe von über 1000 m, nur 455 Erhebungen überschreiten die 500 m-Grenze.

Größter Fluss Irlands ist der Shannon, der mit etwa 386 km Länge auch der längste Fluss Irlands und der Britischen Inseln ist. Er entspringt im County Cavan und fließt auf einer Strecke von etwa 260 km südwärts und trennt das morastige Binnenland vom Westen Irlands und bildet drei größere Seen: Lough Allen, Lough Ree und der größte: Lough Derg. Der Shannon mündet nahe Limerick in einem 113 km langen Ästuar in den Atlantik. Andere größere Flüsse sind die Liffey, der Lee, der Blackwater, der Nore, der Suir, der Barrow und der Boyne.

Lough Neagh in Ulster ist der größte See Irlands. Er bedeckt eine Fläche von 396 km² und ist 30 km lang und 15 km breit. Der Legende nach kämpfte der Riese Fionn mac Cumhaill mit einem anderen in Schottland und griff im Eifer des Gefechts einen Klumpen Lehm um diesen nach seinem Kontrahenten zu werfen. Der Klumpen landete in der Irischen See und wurde zur heutigen Isle of Man, während sich das Loch mit Wasser füllte und zum Lough Neagh wurde. Andere große Seen sind unter anderem Lough Erne und Lough Corrib.

Angefangen im Westen, im County Donegal, teilt Lough Swilly die Malin-Halbinsel. Lough Foyle auf der anderen Seite ist einer der größten Meeresarme, er liegt zwischen dem County Donegal und dem County Londonderry. Weiter findet man noch den Belfast Lough zwischen dem County Antrim und County Down. Im County Down gibt es noch den Strangford Lough, der die Arbs von Irland trennt, weiter entlang der Küste gelangt man zum Carlingford Lough zwischen Down und Louth. Der nächste größere Meeresarm ist Dublin Bay.

Die Ostküste ist zum größten Teil gleichförmig, lediglich Wexford Harbour, die Mündung des Slaney bildet eine Ausnahme. An der südlichen Küste liegt der Waterford Harbour, die Mündung des Suir, in den die beiden anderen der drei Schwestern, Nore und Barrow) fließen. Der nächstgrößere Meeresarm ist Cork Harbour, die Mündung des Lee, in der Great Island liegt.

Dunmanus Bay, Bantry Bay, die Mündung des Kenmare und Dingle Bay sind Meeresarme und Buchten der Halbinseln im County Kerry. Clew Bay liegt an der Küste des County Mayo, südlich von Achill, während sich Blacksod Bay im Norden der Insel befindet. Killala Bay ist nördlich von Mayo. Donegal Bay ist ein größerer Meeresarm zwischen den Countys Donegal und Sligo.

Malin Head im County Donegal ist der nördlichste Punkt der irischen Insel, während Mizen Head einer der südlichsten Punkte ist, daher stammt auch der Ausdruck „Malin head to Mizen head“, wenn man etwas die gesamte Insel betreffend meint. Der wirklich südlichste Punkt ist Carnsore Point im County Wexford.

Achill Island im County Mayo im Nordwesten ist die größte der Inseln Irlands. Das Eiland ist bewohnt und über eine Brücke mit der Hauptinsel verbunden. Die nächstgrößeren sind die Aran Islands vor der Küste des County Galway, bei denen es sich um Gaeltachts handelt, Regionen in denen noch irisches Gälisch vorherrschend ist. Valentia Island vor der Halbinsel von Iveragh im County Kerry ist ebenso eine der größeren Inseln. Sie ist dünn besiedelt und über eine Brücke mit der Hauptinsel verbunden. Omey Island vor der Küste von Connemara im County Galway ist eine kleinere Gezeiteninsel. Die Halbinsel Cooley an der irischen See ist eine der wenigen Halbinseln der Republik Irland im Osten.

Einige der bekanntesten Halbinseln liegen im County Kerry: die Dingle-Halbinsel, die oben erwähnte Iveragh und die Beara. Die Ards im County Down ist eine der größeren Halbinseln außerhalb von Kerry. Auf Inishowen im County Donegal liegen der nördlichste Punkt Malin Head der Hauptinsel und wichtige Städte wie Buncrana am Lough Swilly, Carndonagh und Moville am Lough Foyle.

Irlands nördlichste Insel ist Inishtrahull Island, obwohl Irland auch Anspruch auf den noch weiter nördlich gelegenen Felsen Rockall erhebt, den jedoch auch Großbritannien, Dänemark (als Teil der Färöer) und Island für sich beanspruchen.

Erhebungen

- Carrantuohill 1041 m (Macgillycuddy’s Reeks)

- Beenkeragh 1010 m (Macgillycuddy’s Reeks)

- Caher 1001 m (Macgillycuddy’s Reeks)

- Mount Brandon 952 m (Slieve Mish Mountain

- Lugnaquilla 926 m (Wicklow Mountains)

- Slieve Donard 852 m (Mourne Mountains)

- Slieve Donard 849 m (Mountains) of Mourne

- Mullaghclevaun 849 m (Wicklow Mountains)

- Mangerton Mountain 843 m (Macgillycuddy’s Reeks)

- Tonelagee 817 m (Wicklow Mountains)

- Mweelrea 814 m (Mweelrea

- Cloghernagh 800 m (Wicklow Mountains)

- Mount Leinster 795 m (Blackstairs Mountains)

- Knockmealdown 794 m (Kncokmealdown Mountains)

- Knockmoylan 768 m (Kncokmealdown Mountains)

- Slieve Commedagh 767 m (Mourne Mountains)

- Croagh Patrick 764 m (Murrisk Mountains)

- Slievemaan 759 m (Wicklow Mountains)

- Mount Errigal 749 m (Derryveagh Mountains)

- Blackstairs Mountain 735 m (Blackstairs Mountains)

- Slieve Car 721 m (Nephin Beg Mountains)

- Slievenamon 719 m (Slievenamon

- Hungry Hill 686 m (Caha Mountains)

- Sawel Mountain 683 m (Sperrin Mountains)

- Maum Trasna 682 m (Partry Mountains)

- Slievemore 671 m (Achill Island

- Knocknafallia 668 m (Kncokmealdown Mountains)

- Muckish Mountain 666 m (Derryveagh Mountains)

- Sugarloaf Hill 663 m (Kncokmealdown Mountains)

- Devil’s Mother 645 m (Partry Mountains)

- Mullaghcloga 636 m (Sperrin Mountains)

- Nephin Beg 625 m (Nephin Beg Mountains)

- Trostan 554 m (Antrim Mountains)

- Mullaghmore 541 m (Sperrin Mountains)

- Slieve Gallion 528 m (Sperrin Mountains)

- Knocklayd 517 m (Antrim Mountains)

- Agnew’s Hill 476 m (Antrim Mountains)

- Binevenagh 384 m (Binevenagh)

- Tullybrack 376 m (Fermanagh)

- Slievekirk 372 m (Sperrin Mountains)

Seen

- Lough Neagh 396 km²

- Lough Comb 200 km²

- Lough Derg 118 km²

- Lough Erne 105 km²

- Lough Ree 60 km²

- Lough Conn 57 km²

- Lough Leane 19 km²

- Lough Carra 16 km²

- Lough Gill 12 km²

Flüsse

- Shannon River 386 km

- River Barrow 192 km

- River Suir 184 km

- River Blackwater 168 km

- River Nore 140 km

- River Bann 129 km

- River Liffey 125 km

- River Erne 120 km

- River Lagan 100 km

Inseln

- Irland 84.288 km²

- Achill Island 146 km²

- Clare Island 18,7 km²

- Turk Island 12 km²

- Rathlin Island 10 km²

Flora und Fauna

Die Flora und Fauna Islands ist stark vom rauen Klima und der isolierten Lage der Insel geprägt. Die Pflanzenwelt ist eher spärlich, da das Wetter kühl und der Boden oft vulkanisch ist. Statt großer Wälder findet man vor allem Moose, Flechten, Gräser und kleine Sträucher wie die Zwergbirke oder Weidenarten. Im Sommer blühen bunte Wildblumen, darunter auch die auffällige Lupine, die zur Bodenfestigung eingeführt wurde. Die Tierwelt an Land ist begrenzt; neben dem einzigen einheimischen Säugetier, dem Polarfuchs, leben auf der Insel auch eingeführte Arten wie Rentiere und Mäuse. Dafür ist die Vogelwelt sehr artenreich: Besonders bekannt sind Papageitaucher, Möwen und andere Seevögel, die an den Küsten nisten. In den umliegenden Meeren gibt es viele Fischarten sowie Robben und Wale, die eine wichtige Rolle für Islands Natur und Wirtschaft spielen.

Flora

Irland kann nicht so viel Artenreichtum wie das europäische Festland oder die Nachbarinsel Großbritannien vorweisen. Denn die Grüne Insel wurde am Ende der letzten Eiszeit von Großbritannien getrennt, viele Pflanzen erreichten Irland nun nicht mehr. Trotzdem hat Irland landschaftlich einiges zu bieten. So konnten etwa (anders als auf dem Kontinent) Moore, Dünen und Feuchtland in Irland überdauern, da das Land aufgrund der niedrigen Bevölkerungszahl nur gering genutzt wird. In diesen Gebieten gibt es Heidekraut, Moos- und Flechtenarten.

Botanisch besonders interessant sind etwa die Burren, hier wachsen auf karbonhaltigem Kalkstein arktische sowie alpine und mediterrane Pflanzen, aber auch seltene Orchideenarten. Subtropische Pflanzen und Bäume sind bei Killarney und Glengariff in der Grafschaft Kerry, zu finden. Vor allem im Frühsommer und Sommer sind überall wild wachsende Rhododendren und Fuchsienhecken zu finden. Wälder findet man in Irland leider kaum noch, da diese im 17. Jahrhundert größtenteils gerodet worden sind. Man kann jedoch noch Eichen, Kiefer- und Fichtenarten sowie Tannen und Lärchen finden.

Mit etwa 3.815 Pflanzenarten (inklusive Gefäßpflanzen, Moose und Pilze) ist die Biodiversität im Vergleich zu anderen europäischen Ländern relativ gering, was auf die kleine Landfläche, begrenzte geologische Vielfalt und die Auswirkungen der letzten Eiszeit zurückzuführen ist. Nach dem Rückzug der Gletscher vor etwa 13.000 Jahren besiedelten Pflanzen die Insel über eine Landbrücke aus Wales, die bis vor zirka 7.500 Jahren bestand. Menschliche Einflüsse seit der Steinzeit, insbesondere intensive Landwirtschaft, haben die Landschaft stark verändert – Wälder machen heute nur noch einen kleinen Teil aus, während Moore, Grasländer und Küstengebiete dominieren. Irland hat keine streng endemischen Arten, aber Reliktarten aus der Eiszeit wie die Moltebeere (Rubus chamaemorus) und einzigartige Habitate wie das Burren-Gebiet in County Clare, das über 70 % der einheimischen Arten auf weniger als 0,5 % der Fläche beherbergt. Invasive Arten wie der Kanadische Wasserpest (Elodea canadensis) bedrohen die heimische Flora.

Moore, sowohl Hochmoore wie das Bog of Allen als auch Deckenmoore im Westen, sind ikonisch für Irland und bedecken etwa 200.000 Hektar. Sie entstanden vor rund 10.000 Jahren durch hohe Niederschläge und schlechte Drainage, was saure, nährstoffarme Böden schuf. Torfmoose (Sphagnum spp.) dominieren diese Habitate, ergänzt durch anpassungsfähige Gefäßpflanzen, die mit den extremen Bedingungen zurechtkommen. Typische Arten sind die Gemeine Rosmarinheide (Andromeda polifolia), die Gewöhnliche Moosbeere (Vaccinium oxycoccos), das Wollgras (Eriophorum angustifolium und Eriophorum vaginatum), das Sumpf-Blutauge (Potentilla erecta), der Rundblättrige Sonnentau (Drosera rotundifolia), der Langblättrige Sonnentau (Drosera intermedia) und der Englische Sonnentau (Drosera anglica). Weitere charakteristische Pflanzen umfassen die Torfmyrte (Myrica gale), die Sumpf-Binse (Juncus effusus), die Moor-Binse (Schoenus nigricans), die Sumpf-Orchidee (Hammarbya paludosa), das Sumpf-Labkraut (Galium palustre), der Königsfarn (Osmunda regalis), die Blasenbinse (Utricularia spp.), der Sumpf-Knöterich (Persicaria amphibia), die Schwarze Krähenbeere (Empetrum nigrum) und die Moor-Asphodel (Narthecium ossifragum). In abgetorften Mooren wachsen nasse Wälder mit Flaum-Birke (Betula pubescens), Schwarzerle (Alnus glutinosa) und Grauweide (Salix cinerea). Reliktarten wie die Moltebeere (Rubus chamaemorus), eine eiszeitliche Überlebende, finden sich in höheren Lagen. Trotz ihrer ökologischen Bedeutung sind Moore durch Torfabbau und Entwässerung stark gefährdet, was europaweite Schutzmaßnahmen erforderlich macht.

Irlands Wälder, ursprünglich flächendeckend, sind durch Abholzung auf wenige Gebiete zurückgedrängt, vor allem in Hügel- und Berglagen wie im Westen, wo atlantische Regenwälder mit Eichen (Quercus robur und Quercus petraea), Birken (Betula pendula und Betula pubescens), Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus), Stechpalme (Ilex aquifolium), Hasel (Corylus avellana), Eibe (Taxus baccata) und Espe (Populus tremula) überleben. Die feuchte Umgebung fördert eine artenreiche Bodenvegetation, darunter Wald-Sauerklee (Oxalis acetosella), Wald-Windröschen (Anemone nemorosa), Haselwurz (Asarum europaeum), Gewöhnliches Haselwurz (Geum urbanum), Kriechender Günsel (Ajuga reptans), Bärlauch (Allium ursinum), Heidelbeere (Vaccinium myrtillus), Hundsviole (Viola riviniana), Geißblatt (Lonicera periclymenum), Schlehe (Prunus spinosa), Vogel-Nestwurz-Orchidee (Neottia nidus-avis), Waldmeister (Galium odoratum), Bittere Schaumkraut (Cardamine amara), Gefleckte Aronstab (Arum maculatum), Glockenblumen (Hyacinthoides non-scripta) und Kleines Scharbockskraut (Ficaria verna). Diese Wälder sind durch menschliche Aktivitäten wie Landwirtschaft und Siedlungsbau stark verändert, was sie zu einem der am stärksten beeinträchtigten Habitate weltweit macht. Wiederaufforstungsprojekte versuchen, diese Verluste auszugleichen.

Grasländer, geformt durch Beweidung und Mahd, dominieren die irische Landschaft und gliedern sich in Niederungs- und Hochlandwiesen. Niederungswiesen, oft auf nährstoffreichen Böden, werden von Gräsern wie Duftendem Ruchgras (Anthoxanthum odoratum), Ausdauerndem Weidelgras (Lolium perenne), Wiesen-Fuchsschwanz (Alopecurus pratensis), Falschem Hafergras (Arrhenatherum elatius), Kammgras (Cynosurus cristatus), Rotem Straußgras (Festuca rubra) und Wiesen-Rispengras (Poa pratensis) geprägt. Blütenpflanzen wie Wiesen-Kerbel (Anthriscus sylvestris), Wiesen-Schaumkraut (Cardamine pratensis), Wiesen-Knöterich (Persicaria bistorta), Gelbe Rattler (Rhinanthus minor), Wiesen-Bartsia (Odontites vernus), Sumpf-Labkraut (Galium palustre), Primel (Primula veris), Löwenzahn (Taraxacum officinale) und Wiesen-Butterblume (Ranunculus acris) bereichern diese Flächen. Hochlandgrasländer, auf saureren Böden, umfassen Wellen-Haargras (Deschampsia flexuosa), Schaf-Schwingel (Festuca ovina), Kreuzblättrige Heide (Erica tetralix) und Blaubeere (Vaccinium myrtillus). Diese Habitate sind essenziell für die landwirtschaftliche Nutzung, aber Überweidung und Düngung bedrohen ihre Artenvielfalt.

Grasländer, geformt durch Beweidung und Mahd, dominieren die irische Landschaft und gliedern sich in Niederungs- und Hochlandwiesen. Niederungswiesen, oft auf nährstoffreichen Böden, werden von Gräsern wie Duftendem Ruchgras (Anthoxanthum odoratum), Ausdauerndem Weidelgras (Lolium perenne), Wiesen-Fuchsschwanz (Alopecurus pratensis), Falschem Hafergras (Arrhenatherum elatius), Kammgras (Cynosurus cristatus), Rotem Straußgras (Festuca rubra) und Wiesen-Rispengras (Poa pratensis) geprägt. Blütenpflanzen wie Wiesen-Kerbel (Anthriscus sylvestris), Wiesen-Schaumkraut (Cardamine pratensis), Wiesen-Knöterich (Persicaria bistorta), Gelbe Rattler (Rhinanthus minor), Wiesen-Bartsia (Odontites vernus), Sumpf-Labkraut (Galium palustre), Primel (Primula veris), Löwenzahn (Taraxacum officinale) und Wiesen-Butterblume (Ranunculus acris) bereichern diese Flächen. Hochlandgrasländer, auf saureren Böden, umfassen Wellen-Haargras (Deschampsia flexuosa), Schaf-Schwingel (Festuca ovina), Kreuzblättrige Heide (Erica tetralix) und Blaubeere (Vaccinium myrtillus). Diese Habitate sind essenziell für die landwirtschaftliche Nutzung, aber Überweidung und Düngung bedrohen ihre Artenvielfalt.

Irlands Küsten, geprägt von Sanddünen, Salzmarschen, Klippen und Stränden, sind durch salzhaltige Winde und Gezeiten geformt. Trotz ihrer geringen Fläche sind sie artenreich. Typische Pflanzen sind Strandhafer (Ammophila arenaria), Strand-Milchkraut (Glaux maritima), Strand-Nelke (Dianthus deltoides), Meerfenchel (Crithmum maritimum), Strand-Salzmiere (Honckenya peploides), See-Spurge (Euphorbia paralias), Pyramiden-Orchidee (Anacamptis pyramidalis), Meer-Holly (Eryngium maritimum), Salzmiere (Halimione portulacoides), Glaswurz (Salicornia europaea), Strand-Dreizack (Triglochin maritima), Strand-Knöterich (Polygonum maritimum) und Strand-Binse (Juncus maritimus). In Salzmarschen wächst die Strand-Sode (Suaeda maritima). Invasive Arten wie der Neuseeländische Spinat (Tetragonia tetragonoides) breiten sich hier aus und gefährden die heimische Flora. Küstenvegetation wie an der Howth Head zeigt die Anpassungsfähigkeit dieser Pflanzen an extreme Bedingungen.

Die Bergregionen, etwa die Comeraghs, und die Karstlandschaft des Burren bieten einzigartige Habitate mit alpinen und mediterranen Einflüssen. Das Burren ist ein globaler Biodiversitäts-Hotspot, der über 24 Orchideenarten und bis zu 45 Arten pro Quadratmeter beherbergt. Kalkliebende Arten wie die Kalk-Fetthenne (Sedum acre) und kalkflüchtige wie das Heidekraut (Calluna vulgaris) koexistieren hier. Weitere typische Pflanzen sind der Frühlings-Enzian (Gentiana verna), die Berg-Segge (Carex binervis), das Glänzende Honiggras (Holcus lanatus), die Schafgarbe (Achillea millefolium), der Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus), die Eberesche (Sorbus aucuparia), der Alpen-Enzian (Gentiana acaulis), der Steinbrech (Saxifraga spp.) und das Moosglöckchen (Linnaea borealis). Diese Vielfalt macht das Burren zu einem Schutzgebiet von internationaler Bedeutung.

Künstliche Habitate wie Straßenränder oder Kiesgruben bieten Platz für Arten wie Gewöhnliches Greiskraut (Jacobaea vulgaris), Ananas-Mayweed (Matricaria discoidea) und Mauerraute (Asplenium ruta-muraria). Der Schutz der irischen Flora wird durch den National Parks and Wildlife Service vorangetrieben, da Landwirtschaft, Urbanisierung und invasive Arten die Biodiversität bedrohen. Wiederaufforstung, Moorschutz und die Bekämpfung invasiver Arten sind zentrale Maßnahmen, um die einzigartige Pflanzenwelt Irlands zu bewahren.

Fauna

Nach dem Ende der letzten Eiszeit vor etwa 14.000 Jahren trennte sich Irland vom europäischen Festland, was zu einer vergleichsweise armen, aber einzigartigen Fauna führte. Mit nur 26 einheimischen Land-Säugetierarten (einschließlich Fledermäusen) und einer Gesamtzahl von rund 79 Säugetierarten, darunter 33 Meeresarten, dominiert die Artenvielfalt bei Vögeln, Fischen und Wirbellosen. Viele Arten sind Zugvögel oder Meeresbewohner, während Reptilien und Amphibien auf wenige Arten beschränkt sind. Die irische Fauna umfasst sowohl einheimische Relikte aus der Eiszeit als auch eingeführte Arten, die sich etabliert haben. Bedrohungen wie Habitatverlust durch Landwirtschaft, Klimawandel und Verschmutzung fordern Schutzmaßnahmen heraus, die in Nationalparks und Naturschutzgebieten umgesetzt werden.

Unter den Säugetieren fallen die einheimischen Landarten durch ihre Anpassung an die kühle, feuchte Umwelt auf. Der Rotfuchs (Vulpes vulpes) ist weit verbreitet und ein geschickter Jäger in Wäldern und Feldern. Der Europäische Igel (Erinaceus europaeus) durchstreift Gärten und Wiesen, wo er Insekten und Würmer jagt. Der Hermelin (Mustela erminea), auch Stoat genannt, und der Europäische Fischotter (Lutra lutra) sind agile Raubtiere, die in Flüssen und Küstennähe leben; letzterer ist ein geschützter Indikator für saubere Gewässer. Der Eurasische Zwergspitzmaus (Sorex minutus) und der Europäische Dachs (Meles meles) repräsentieren die Insektenfresser und Allesfresser, wobei der Dachs in unterirdischen Bauen lebt und eine soziale Struktur aufweist. Seltener anzutreffen sind der Irische Feldhase (Lepus timidus hibernicus), eine Unterart des Alpenhasen, der in offenen Landschaften grasend überlebt, sowie der Rothirsch (Cervus elaphus) und der Baummarder (Martes martes), die in Reservaten wie dem Glenveagh-Nationalpark geschützt werden. Zehn Fledermausarten, darunter die Gemeine Hufeisennase (Rhinolophus hipposideros), bevölkern die Nacht; sie sind die einzigen fliegenden Säugetiere Irlands. Eingeführte Arten wie der Europäische Kaninchen (Oryctolagus cuniculus), der Graue Eichhörnchen (Sciurus carolinensis) und die Wanderratte (Rattus norvegicus) haben sich naturalisiert und verdrängen teilweise Einheimische. Historisch ausgestorbene Giganten wie der Braunbär (Ursus arctos) oder der Grauwolf (Canis lupus) erinnern an eine reichere Vergangenheit, doch Reintroduktionsprogramme für Arten wie den Seeadler (Haliaeetus albicilla) geben Hoffnung.

Die Vogelwelt Irlands zählt 444 Arten, von denen viele Zugvögel die Insel bereichern und saisonale Rhythmen prägen. Residenten wie der Zaunkönig (Troglodytes troglodytes), der Rotkehlchen (Erithacus rubecula), der Amsel (Turdus merula) und der Buchfink (Fringilla coelebs) sind in neunzig Prozent der Landflächen vertreten und bilden das Rückgrat der Gartenvögel. Der Rabe (Corvus frugilegus), der Star (Sturnus vulgaris), die Kohlmeise (Parus major) und die Blaumeise (Cyanistes caeruleus) thrivieren in landwirtschaftlichen Gebieten. Besonders schützenswert sind Bestandsstarke Populationen wie der Europäische Sturmschwalbe (Hydrobates pelagicus), deren weltgrößte Brutkolonien an den Klippen nisten, oder die Rosaseeschwalbe (Sterna dougallii) und der Alpenkrähe (Pyrrhocorax pyrrhocorax), die in Küstenregionen brüten. Der Wachtelkönig (Crex crex) ist ein Symbol für Wiesenlandschaften, doch sein Bestand schrumpft durch intensive Bewirtschaftung. Vier Unterarten sind endemisch: die Irische Kohlmeise (Periparus ater hibernicus), der Irische Wasseramsel (Cinclus cinclus hibernicus), der Irische Eichelhäher (Garrulus glandarius hibernicus) und der Rotgrouse (Lagopus lagopus hibernicus). Im Vergleich zu Großbritannien fehlen Arten wie der Waldkauz (Strix aluco) oder Spechte, abgesehen vom kürzlich etablierten Buntspecht (Dendrocopos major). Rückgang zeigen Greifvögel wie der Turmfalke (Falco tinnunculus) und Singvögel wie der Heidelerche (Alauda arvensis) durch Pestizide und Klimawandel. Die Meeresvögel dominieren an Orten wie den Saltee-Inseln oder Skellig Michael, wo Tausende von Basstölpeln und Lummen (Uria aalge) brüten. Wintergäste wie die Grönland-Blanegans (Anser albifrons flavirostris) sammeln sich in Wexford Harbour, während Reintroduktionen des Goldadlers (Aquila chrysaetos) und Rotmilans (Milvus milvus) Erfolge feiern. Insgesamt melden Berichte einen Verlust von 40 Prozent der Wasservögel in den letzten Jahrzehnten, mit dramatischen Rückgängen beim Kiebitz (Vanellus vanellus) und dem Brachvogel (Numenius arquata).

Reptilien sind auf Irland rar, mit nur 16 Arten insgesamt. Die einzige einheimische Landreptilienart ist die Vivipare Eidechse (Zootoca vivipara), die in moorigem Gelände der Wicklow Mountains und ähnlicher Habitate vorkommt und lebendgebärend ist. Die Blindschleiche (Anguis fragilis) wurde in den 1970er Jahren in The Burren eingeführt und hat sich dort etabliert, ohne jedoch als einheimisch zu gelten. Schlangen fehlen vollständig, da die Landbrücke nach der Eiszeit verschwand, bevor Schlangen aus dem Süden einwandern konnten. Fünf Meeres-Schildkrötenarten streifen regelmäßig die Westküste: die Lederschildkröte (Dermochelys coriacea), die Grüne Meeresschildkröte (Chelonia mydas), die Echte Karettschildkröte (Eretmochelys imbricata), die Suppenschildkröte (Caretta caretta) und die Kemp-Schildkröte (Lepidochelys kempii). Diese Giganten, darunter die bis zu 900 Kilogramm schwere Lederschildkröte, nutzen die kalten Strömungen als Futtergründe, stranden aber selten.

Die Amphibienfauna umfasst lediglich vier Arten, was die Isolation unterstreicht. Der Gemeine Grasfrosch (Rana temporaria) ist häufig in Teichen und Gärten anzutreffen, obwohl seine Einwanderung möglicherweise erst im 18. Jahrhundert durch den Menschen erfolgte. Die Furchenmolch (Lissotriton vulgaris) ist eindeutig einheimisch und bevölkert stehende Gewässer. Der Natterjacktoad (Epidalea calamita) ist auf wenige Moore in Kerry und West-Cork beschränkt; diese seltene Art, die nach der Eiszeit einwanderte, ist durch Drainage bedroht und wird intensiv geschützt. Der Laubfrosch fehlt, und die Artenvielfalt bleibt damit minimal, doch jede Art spielt eine Schlüsselrolle in aquatischen Ökosystemen.

Fische bereichern die irische Tierwelt mit 375 Küstenarten und 40 Süßwasserarten, die die vielfältigen Gewässer von Flüssen bis zum Atlantik nutzen. Der Atlantische Lachs (Salmo salar) ist ikonisch und wandert Tausende Kilometer, um in irischen Bächen zu laichen. Pelagische Arten wie der Gemeine Drachenfisch (Callionymus lyra), der Riesenhai (Cetorhinus maximus) – der größte Fisch der Welt und häufig vor der Westküste gesichtet – und der Ozeansonnfisch (Mola mola) zeichnen die Meeresfauna aus. Der Kabeljau (Conger conger), der Schleimaal (Myxine glutinosa), der Schleifzenfisch (Capros aper) und der Kaninchenfisch (Beryx decadactylus) bevölkern Tiefen bis hin zur Porcupine-Abyssalebene. Drei Neunaugenarten (Hyperoartia), zwei Schleimaale (Myxini), 64 Knorpelfische (Chondrichthyes) und 363 Knochenfische (Actinopterygii) diversifizieren das Spektrum. Seltene Sichtungen des Riesenkalmars (Architeuthis dux) unterstreichen die Tiefseevielfalt. In der Keltischen See dominieren der Drachenfisch und der Einsiedlerkrebs Pagurus prideaux. Aquatische Säugetiere wie der Große Tümmler (Tursiops truncatus), der Killerwal (Orcinus orca) und der Große Tümmler (Phocoena phocoena) ergänzen mit 24 Wal- und fünf Schildkrötenarten die marine Palette; der Walross (Odobenus rosmarus) ist eine absolute Rarität.

Die Wirbellosen stellen die größte Artenvielfalt dar und bilden die unsichtbare Basis der Nahrungsketten. Mit 290 Schwammarten (Porifera), 302 Nesseltiere (Cnidaria) wie Seeanemonen und Quallen, 192 Stachelhäuter (Echinodermata) einschließlich Seesterne und Seeigel sowie 1.774 Krebstiere (Crustacea) ist die marine Invertebratenfauna reichhaltig. An Land und in Süßwasser umfassen Arachniden 860 Arten (einschließlich 378 Spinnen), Myriapoden 59 Arten, Insekten 7.162 Arten – darunter Käfer, Schmetterlinge wie der Moorland-Wiesenvogel (Euphydryas aurinia) und Libellen – sowie 1.088 Weichtierarten (Mollusca), zu denen die Flussperlmuschel (Margaritifera margaritifera), die Kerry-Schnecke (Geomalacus maculosus) und die Pyrenäen-Schnecke (Semilimax pyrenaicus) zählen. Ringelwürmer (Annelida) mit 321 Arten, Moostierchen (Bryozoa) mit 100 Arten und Seesquirtarten (Ascidiacea) runden ab. Bemerkenswert ist die Tauchglockenspinne (Argyroneta aquatica), die unter Wasser jagt, oder der Flusskrebs (Austropotamobius pallipes). In Gezeitentümpeln offenbart sich die Vielfalt der Küsteninvertebraten, die durch kühle Temperaturen begünstigt wird und ein Paradies für Taucher darstellt.

Pflanzen-und Tierarten:

Flora

- Pflanzen inbsgesamtm 3.815

- davon Blütenpflanzen 574

Fauna

- Vögel 444

- Säugetiere 79

- Reptilien 16

- Amfibien 4

Naturschutz

Das rapide Wirtschaftswachstum Irlands in den vergangenen Jahren hat zu einer erheblichen Mehrbelastung der natürlichen und naturnahen Umwelt geführt. Gleichzeitig ist durch die starke Zunahme höherer Bildung und Urbanisierung das Bewusstsein um die Gefährdung der Umwelt, verbunden mit der Forderung nach ihrer Schonung bzw. Erhaltung, gewachsen. Dieses Ziel wird von dem für Irland bedeutenden Fremdenverkehrsgewerbe, namentlich von seinen halbstaatlichen Organisationen, vom Umweltministerium und von allen zuständigen wissenschaftlichen Disziplinen vertreten, da der Wirtschaftszweig Tourismus durch weitere Umweltverschlechterung gefährdet wäre.

Die heutige Hochleistungslandwirtschaft ist ein weiterer Bereich, der den höchsten Schaden an der Umwelt verursachen kann. Die Größe der landwirtschaftlichen Betriebe hat zugenommen und umweltschonende Bewirtschaftungsformen wurden abgeschafft. Der Einsatz von Herbiziden, Insektiziden und Kunstdünger ist erheblich angestiegen. Der Verbrauch von Stickstoff hat sich verzehnfacht, dies wiederum führt zur Eutrophierung von Flüssen und Seen. Zudem ist die Überweidung durch Schafe ein Problem.

Die erhebliche Zunahme urbaner Besiedlung, die vor allem in der Ausbreitung der Verdichtungsräume zum Ausdruck kommt, ebenso im Anwachsen vieler Mittel- und Kleinzentren, führt in Verbindung mit der Massenmotorisierung zu starker Umweltbelastung. Dies ist vor allem auch an den Küsten als beliebte Wohn- und Ferienorte sowie Industriestandorte spürbar. Ein Großteil der Gebiete, die nach verschiedenen Naturerbe-Bestimmungen (SAC = Special Area of Conservation; SPA = Special Protection Area; NHA = Natural Heritage Area) geschützt sind, liegen in der Küstenzone Irlands.

Vielerorts bestehen Landnutzungskonflikte mit der touristischen Entwicklung, Erholung, Landwirtschaft und Zweitwohnsitzentwicklung. Eine Studie aus dem Jahr 1992 zeigte auf, dass 37 % der ASI (der Vorgänger von SAC / SPA / NHA) in 4 Küstencounties zerstört wurden und 16 % unter direkter Bedrohung durch Tourismus und Erholung stehen.

In Irland hat von 1990 bis 2000 das Weide- und gemischte Farmland einen Verlust von 769 km² zugunsten des Gewinns an kulturfähigem Land (Zunahme Viehfutterproduktion undänliches) verzeichnet. Seit Jahrtausenden wird Torf in Irland als Brennstoff verwendet, der Abbau erfolgt heutzutage überwiegend industriell für Torfkraftwerke. Als Folge werden Moorlandschaften zu Ödland, die empfindlichen Feuchtbiotope geraten aus dem Gleichgewicht. Die Torfmooraufforstung in Irland hat den Feuchtgebietverlust für Europa 1990 bis 2000 maßgeblich beeinflusst; im Jahr 2000 waren 21 % der irischen Küste Feuchtgebiete. Die Küstenwälder waren um 30 % gewachsen.

Eine Studie aus dem Jahr 2008 belegt die fatale Situation der irischen Flora und Fauna: die Flussperlmuschel hat wegen der hohen Verschmutzung der Flüsse kein Bock mehr auf Sex. Hase, Otter, Kreutzkröte und Atlantischer Lachs sind auch kurz vor dem Exitus. Am schlimmsten betroffen sind Torfmoore, Dünen, Seen, Wiesen, sowie Eichen- und Eibenwälder. Von den Torfmooren der Midlands existieren vielleicht noch 1 %. Von den 59 untersuchten Habitate (charakteristischer Wohn- oder Standort, den eine Art besiedelt) sind nur 7 % gesund, mit positiven Aussichten, 46 % sind unzureichend und der Rest in schlechtem Zustand mit noch schlechteren Aussichten. Von den 69 Untersuchten Tier- und Pflanzearten waren 39 % noch in Ordnung, 33 % in schlechter oder noch schlechterer Verfassung und ebenso schlechten Aussichten. Der letzte Teil konnte wegen mangelden Daten nicht untersucht werden.

Die Nationalparks Irlands sind:

| Name | Gründung | Größe (ha) | Lokalisierung |

| Ballycroy-Nationalpark | 1998 | 11.837 | County: Mayo |

| Connemara-Nationalpark | 1980 | 2.957 | County: Galway |

| Glenveagh-Nationalpark | 1984 | 16.548 | County: Donegal |

| Killarney-Nationalpark | 1932 | 10.289 | County: Kerry, seit 1981 UNESCO Biosphärenreservat |

| Burren-Nationalpark | 1991 | 1.673 | County: Clare |

| Wicklow-Mountains-Nationalpark | 1991 | 15.913 | County: Wicklow, 1988 als Naturparks Glendalough Woods und Glenealo Valley errichtet |

| insgesamt | 59.217 |

Irland hat insgesamt 604 Natura 2000-Naturschutzgebiete mit einer Gesamtfläche von etwa 19.481 km² bzw. 7.522 mi². Diese Schutzgebiete umfassen sowohl terrestrische als auch marine Flächen und bestehen aus verschiedenen FFH-Gebieten (Fauna-Flora-Habitat) und EU-Vogelschutzgebieten. Die Schutzgebiete erstrecken sich über die Republik Irland und Nordirland zusammen und umfassen rund 13% der Landesfläche Irlands. Die Fläche der Natura 2000-Gebiete setzt sich in etwa zusammen aus 9.230 km² bzw. 3.564 mi² Landfläche und 10.258 km² bzw. 3.961 mi² Meeresfläche.

Klima

Das Klima Irlands ist gemäßigt, obwohl es aufgrund des nordatlantischen Stromes wesentlich wärmer ist als in anderen Regionen des gleichen Breitengrades. Nach der Köppen-Klassifikation gehört die Insel einheitlich zur Klasse Cfb, also zum warmgemäßigten, immerfeuchten Klima mit warmen Sommern und ganzjährigen Niederschlägen. Die vorherrschenden Winde wehen meist von Südwesten nach Nordosten. Diese Atlantikwinde bescheren dem Westen besonders wechselhaftes Wetter, wobei es im Südwesten insgesamt milder ist als im Nordwesten. Dennoch zieht das Wetter vom Atlantik her häufig schnell über die Insel. Deshalb sind lang anhaltende Regenfälle an der Küste eher selten. In Staulagen im Landesinneren sieht es dagegen anders aus. Jahresniederschläge von rund 3000 mm sprechen für sich. Der Osten wiederum präsentiert sich vergleichsweise trockener mit durchschnittlichen Jahresniederschlägen von nur 1000 mm. Dennoch gilt einheitlich für die ganze Insel: nasskalte Winter mit Niederschlägen, die auch hin und wieder als Schnee fallen. Dies ist allerdings eher im Osten und in den Gebirgen zu erwarten. Regen ist besonders charakteristisch für das westirische Klima, auf Valentia Island an der Westküste fällt jährlich zweimal so viel Regen wie in Dublin (1400 mm gegenüber 762 mm). Etwa 60 % der jährlichen Regenmenge fallen zwischen August und Januar.

Mit durchschnittlich fünf bis sieben Stunden Sonnenschein sind Mai und Juni die sonnigsten Monate. Januar und Februar sind mit einer Durchschnittstemperatur von 4 bis 7°C die beiden kältesten, Juli und August sind mit 14 bis 16°C die beiden wärmsten Monate des Jahres. Die durchschnittlichen Jahrestemperaturen fallen je nach Region leicht unterschiedlich aus. Im Süden ist es am mildesten. Während im Januar auf der Insel Valentia im Südwesten die Temperatur bei durchschnittlich fast sieben Grad liegt, sind es im Osten in Dublin nur fünf. Dagegen erreichen die Durchschnittstemperaturen im Südwesten und Osten im Juli 15°C, während es im Norden bei rund 13°C kühler bleibt.

Obwohl Extremwetterlagen, verglichen mit dem europäischen Festland, relativ selten sind, treten sie doch auf. Atlantische Tiefdruckgebiete führen im Dezember, Januar und Februar immer wieder zu Stürmen mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 160 km/h. Während der Sommermonate kommt es, speziell im Juli und August, zu plötzlich auftretenden Gewitterstürmen, vor allem, aber nicht ausschließlich, im Inland und im westlichen Irland.

Klimadaten für Dublin Airport (1981 bis 2010, Extreme seit 1881)

| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |

| Höchstrekord (°C) | 17,5 | 18,1 | 23,4 | 22,7 | 26,8 | 28,7 | 31,0 | 30,6 | 27,6 | 24,2 | 19,4 | 17,1 | 31,0 |

| Mittelmaximum (°C) | 8,1 | 8,3 | 10,2 | 12,1 | 14,8 | 17,6 | 19,5 | 19,2 | 17,0 | 13,6 | 10,3 | 8,3 | 13,3 |

| Mitteltemperatur (°C) | 5,3 | 5,3 | 6,8 | 8,3 | 10,9 | 13,6 | 15,6 | 15,3 | 13,4 | 10,5 | 7,4 | 5,6 | 9,8 |

| Mittelminimum (°C) | 2,4 | 2,3 | 3,4 | 4,6 | 6,9 | 9,6 | 11,7 | 11,5 | 9,8 | 7,3 | 4,5 | 2,8 | 6,4 |

| Tiefstrekord (°C) | −15,6 | −13,4 | −9,8 | −7,2 | −5,6 | −0,7 | 1,8 | 0,6 | −1,7 | −5,6 | −9,3 | −15,7 | −15,7 |

| Nederschlag (mm) | 62,6 | 48,8 | 52,7 | 54,1 | 59,5 | 66,7 | 56,2 | 73,3 | 59,5 | 79,0 | 72,9 | 72,7 | 758,0 |

| Niederschlagstage (≥ 1,0 mm) | 12 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 12 | 129 |

| Schneetage | 4,6 | 4,2 | 2,8 | 1,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 2,9 | 16,6 |

| Potenzielle Verdunstung (mm) | 18 | 20 | 31 | 44 | 69 | 91 | 105 | 94 | 62 | 46 | 25 | 19 | 624 |

| Luftfeuchtigkeit (% um 15:00) | 80,6 | 75,7 | 71,0 | 68,3 | 68,0 | 68,3 | 69,0 | 69,3 | 71,5 | 75,1 | 80,3 | 83,1 | 73,3 |

| Sonnenstunden | 58,9 | 76,3 | 108,5 | 159,0 | 192,2 | 174,0 | 164,3 | 158,1 | 129,0 | 102,3 | 72,0 | 52,7 | 1447,3 |

| Tägliche Sonnenstunden | 1,9 | 2,7 | 3,5 | 5,3 | 6,2 | 5,8 | 5,3 | 5,1 | 4,3 | 3,3 | 2,4 | 1,7 | 3,9 |

| Ultraviolettindex | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 |

| Meerestemperatur (°C) | 9,6 | 8,8 | 8,4 | 9,1 | 10,4 | 12,3 | 14,1 | 14,9 | 14,8 | 14,1 | 13,1 | 11,3 | 11,7 |

Klimadaten für Belfast (63 m, 1981 bis 2010, Extreme seit 1958)

| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |

| Höchstrekord (°C) | 14,0 | 15,6 | 20,2 | 21,8 | 25,0 | 29,5 | 28,8 | 28,0 | 25,6 | 21,8 | 16,4 | 15,0 | 29,5 |

| Mittelmaximum (°C) | 7,1 | 7,5 | 9,5 | 11,9 | 15,0 | 17,4 | 19,0 | 18,6 | 16,4 | 12,9 | 9,5 | 7,4 | 12,7 |

| Mitteltemperatur (°C) | 4,4 | 4,6 | 6,2 | 8,1 | 10,9 | 13,6 | 15,4 | 15,0 | 13,0 | 9,9 | 6,8 | 4,8 | 9,4 |

| Mittelminimum (°C) | 1,7 | 1,6 | 2,9 | 4,3 | 6,8 | 9,7 | 11,7 | 11,4 | 9,5 | 6,9 | 4,0 | 2,1 | 6,1 |

| Tiefstrekord (°C) | −12,8 | −11,1 | −9,9 | −5,1 | −2,8 | −1,2 | 2,2 | 2,3 | −0,5 | −3,0 | −8,6 | −14,9 | −14,9 |

| Niederschlag (mm) | 80,3 | 57,7 | 67,0 | 58,0 | 57,3 | 61,5 | 71,4 | 83,8 | 75,6 | 89,6 | 79,7 | 79,3 | 861,2 |

| Niederschlagstage (≥ 1,0 mm) | 14,8 | 12,1 | 14,0 | 11,4 | 11,7 | 11,3 | 12,9 | 13,9 | 12,6 | 14,4 | 14,4 | 14,0 | 157,5 |

| Schneetage | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 19 |

| Luftfeuchtigkeit (%) | 89 | 87 | 88 | 89 | 90 | 90 | 90 | 92 | 92 | 91 | 90 | 89 | 91 |

| Sonnenstunden | 49,7 | 71,2 | 102,5 | 153,3 | 197,7 | 167,9 | 151,3 | 142,1 | 119,9 | 91,2 | 59,4 | 46,2 | 1352,5 |

Klimadaten für Limerick / Shannon Sairport (1981 bis 2010)

| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |

| Höchstrekord (°C) | 14,8 | 15,5 | 20,2 | 23,5 | 28,0 | 32,1 | 30,6 | 29,8 | 26,1 | 22,3 | 18,2 | 15,3 | 31,6 |

| Mittelmaximum (°C) | 8,8 | 9,2 | 11,1 | 13,3 | 16,0 | 18,5 | 19,8 | 19,6 | 17,7 | 14,3 | 11,1 | 9,0 | 14,0 |

| Mitteltemperatur (°C) | 6,0 | 6,2 | 7,8 | 9,5 | 12,1 | 14,6 | 16,4 | 16,2 | 14,2 | 11,2 | 8,3 | 6,3 | 10,7 |

| Mittelminimum (°C) | 3,2 | 3,2 | 4,5 | 5,7 | 8,2 | 11,0 | 13,0 | 12,7 | 10,8 | 8,2 | 5,5 | 3,6 | 7,4 |

| Tiefstrekord (°C) | −11,2 | −9,8 | −7,8 | −4,1 | −0,9 | 1,5 | 6,0 | 2,9 | 1,3 | −2,0 | −6,6 | −11,4 | −11,4 |

| Niederschlag (mm) | 102,3 | 76,2 | 78,7 | 59,2 | 64,8 | 69,8 | 65,9 | 82,0 | 75,6 | 104,9 | 94,1 | 104,0 | 977,5 |

| Niederschlagstage (≥ 0.2 mm) | 20 | 16 | 19 | 16 | 17 | 16 | 15 | 18 | 18 | 20 | 19 | 20 | 214 |

| Schneetage | 3,4 | 3,2 | 1,8 | 0,6 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,3 | 1,5 | 11 |

| Potenzielle Verdunstung (mm) | 16 | 19 | 34 | 48 | 72 | 94 | 103 | 94 | 70 | 47 | 27 | 19 | 642 |

| Luftfeuchtigkeit (%) | 88 | 87 | 85 | 81 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 | 88 | 88 | 89 | 84 |

| Mittlerer Taupunkt (°C) | 4

(39) |

4

(39) |

5

(41) |

5

(41) |

8

(46) |

10

(50) |

12

(54) |

12

(54) |

11

(52) |

9

(48) |

6

(43) |

5

(41) |

8

(46) |

| Sonnenstunden | 49,6 | 65,6 | 100,0 | 153,1 | 180,0 | 156,0 | 140,5 | 140,1 | 117,0 | 89,9 | 60,0 | 43,4 | 1295,2 |

| Tägliche Sonnenstunden | 1,6 | 2,3 | 3,2 | 5,1 | 5,8 | 5,2 | 4,5 | 4,5 | 3,9 | 2,9 | 2,0 | 1,4 | 3,5 |

Mythologie

Die mytholischen Überlieferungen wurden im frühen Mittelalter von christlichen Mönchen niedergeschrieben, die sie teilweise christianisierten und mit historischen Elementen vermischten. Sie stellen den am besten erhaltenen Zweig der keltischen Mythologie dar und beschreiben die Ursprünge der irischen Völker, Götter, Helden und übernatürliche Wesen. Die Mythen sind in vier Hauptzyklen organisiert: den Mythologischen Zyklus, den Ulster-Zyklus, den Fenian-Zyklus und den Königszyklus (auch Historischer Zyklus genannt). Wichtige Quellen sind Manuskripte wie das Lebor na hUidre (Buch der Dunklen Kuh), das Book of Leinster und das Lebor Gabála Érenn (Buch der Eroberungen Irlands), die von Mönchen im 11. und 12. Jahrhundert kompiliert wurden. Diese Texte vermischen göttliche Elemente mit menschlichen Heldentaten und spiegeln eine Welt wider, in der das Übernatürliche eng mit der Natur und der Gesellschaft verknüpft ist.

Die Mythen des alten Irlands beginnen mit dem Buch der Eroberungen. Es wurde in seiner überlieferten Fassung von irischen Mönchen aufgeschrieben, die die keltische mit der christlichen Überlieferung zu verbinden suchten. Es beschreibt die Besiedlung Irlands und wurde bis ins 19. Jahrhundert nicht als Teil des irischen Sagenzyklus, sondern als Geschichtswerk angesehen. Von den verschiedenen Einwanderungswellen sind archäologisch drei zu belegen:

- die Erstbesiedlung durch Jäger, Fischer und Sammler, die mythologischen Fir Bolg

- die Besiedlung durch die ersten Bauern, die mythologischen Tuatha Dé Danann

- die Ankunft der Glockenbecherleute oder Proto-Kelten, die mythologischen Milesier

Der mythologischen Überlieferungen zufolge gab es jedoch mehrere Einwanderungswellen sagenhafter Völkerschaften in Irland. Zuerst traf kurz nach der Sintflut Cessair oder Banba als erste Siedlerin in Irland ein. Ihr Gatte Fintan, Sohn von Bochra oder die analoge Gestalt des Tuan, Sohn des Cairell, überliefert von diesem Zeitpunkt an in verschiedenen tierischen, göttlichen und menschlichen Inkarnationen von der Geschichte der Welt. Nach der Sintflut erreichte der Vatermörder Partholan mit seinem Volk Irland, besiegte das dämonenhafte Volk der Formoren, legte die ersten Seen und Ebenen an und machte die ersten wichtigen Erfindungen.

Nach der Auslöschung der Partholaner durch eine Seuche traf Nemed mit seinem Volk ein und setzte die Gestaltung der Insel fort. Nach einem Aufstand jedoch wurden seine Nachkommen von den zurückgekehrten Formoren besiegt und die wenigen Überlebenden flohen wieder über das Meer. Generationen später kehrten zwei Völkerschaften nach Irland zurück und beanspruchten die Insel für sich, die göttlichen Tuatha de Danaan, Nachkommen Iarbonels, die auf Inseln im Norden der Welt magische Kräfte erlangt hatten, und die Stämme der Firbolgs bzw. der Fir Domnann und Galioin, die in Iberien ein Dasein als Sklaven gefristet hatten.

Die Tuatha de Danaan kämpften in zwei Schlachten auf der Ebene von Mag Tuired. In der ersten besiegten sie die Firbolgs und machten sie sich untertan, in der zweiten befreiten sie Irland von den Formoren und ihrem König Balor. Schließlich mussten die Tuatha de Danaan Irland an das Volk der Milesier abtreten, das von Halbgöttern, den Nachfahren des Beli Mawr und Vorfahren der Gälen angeführt wurde, und sich in das Reich der Toten im Inneren der Erde zurückziehen, auf Inseln weit jenseits des Horizonts, oder in magische Reiche unterhalb des Meeres. Von diesem Zeitpunkt an wurden sie von den Menschen als Götter verehrt.

Die Tuatha Dé Danann werden als unsterbliche Wesen dargestellt, die Fruchtbarkeit, Handwerk und Krieg beherrschen. Nach ihrer Niederlage gegen die Milesier (die Vorfahren der Iren) ziehen sie sich in die Unterwelt zurück, in die Síde (Feenhügel), und werden zu den Feen der späteren Folklore. Bekannte Geschichten aus diesem Zyklus sind „Die Kinder von Lir“, in denen die Kinder des Meeresgottes Lir von ihrer Stiefmutter Aoife in Schwäne verwandelt werden und 900 Jahre leiden müssen, sowie „Der Traum des Aengus“ oder „Die Brautwerbung um Étain“, die Themen wie Liebe, Verwandlung und die Anderwelt erkunden. Dieser Zyklus betont die göttliche Herkunft Irlands und den Übergang von einer magischen zu einer menschlichen Welt.

Der Ulster-Zyklus spielt um das 1. Jahrhundert und dreht sich um die Helden des Königreichs Ulster, insbesondere um König Conchobar mac Nessa und den Helden Cú Chulainn. Er ist geprägt von kriegerischen Heldentaten, in denen Ehre, Kampfkunst und Treue im Vordergrund stehen. Das zentrale Epos ist die Táin Bó Cúailnge (Der Raub der Rinder von Cooley), in der Königin Medb von Connacht Ulster angreift, um den berühmten Stier Donn Cúailnge zu erbeuten. Cú Chulainn, der Sohn des Gottes Lugh, verteidigt Ulster allein in blutigen Einzelkämpfen, da die anderen Krieger durch einen Fluch geschwächt sind.

Andere Geschichten umfassen „Die Verbannung der Söhne von Uisnech“ (die Tragödie der Deirdre, einer schönen Frau, deren Schönheit Krieg auslöst) und „Die Zerstörung von Da Dergas Hostel“. Cú Chulainn verkörpert den archetypischen Helden: übermenschlich stark, aber von einem tragischen Schicksal gezeichnet – er stirbt jung, nachdem er die Morrígan, eine Kriegsgöttin, beleidigt. Der Zyklus mischt Magie mit realistischen Kriegergesellschaften, in denen Reichtum in Vieh gemessen wird und Kämpfe oft um Viehraub gehen. Er repräsentiert Irlands „heroisches Zeitalter“ und zeigt Parallelen zu griechischen Epen wie der Ilias.

Der Fenian-Zyklus (auch Ossianischer Zyklus genannt) konzentriert sich auf Fionn mac Cumhaill (Finn MacCool) und seine Kriegerbande, die Fianna, im 3. Jahrhundert. Im Gegensatz zum Ulster-Zyklus ist dieser romantischer und abenteuerlicher, mit Fokus auf Jagd, Weisheit und der Wildnis. Fionn, der Anführer der Fianna, gewinnt übernatürliche Weisheit, indem er versehentlich den Lachs des Wissens kostet, den sein Lehrmeister Finnegas gefangen hat.

Wichtige Erzählungen sind „Die Verfolgung von Diarmuid und Gráinne“, in der Gráinne, die mit Fionn verlobt ist, mit dem Krieger Diarmuid flieht, und „Oisín in Tír na nÓg“, wo Fionns Sohn Oisín in die Anderwelt reist und bei seiner Rückkehr altert. Die Fianna leben als Nomaden, jagen im Sommer und schützen Irland vor äußeren Bedrohungen. Dieser Zyklus hat starke Verbindungen zu Schottland und betont Themen wie Jugend, Naturverbundenheit und die Grenze zwischen Mensch und Übernatürlichem. Er überbrückt paganische und christliche Zeiten, wie in „Acallam na Senórach“ (Das Gespräch der Alten), wo überlebende Fianna-Mitglieder mit St. Patrick sprechen.

Der Königszyklus verbindet Mythos mit Geschichte und erzählt von legendären Königen Irlands. Er dient der Legitimierung von Dynastien und umfasst Geschichten von mythischen Herrschern wie Labraid Loingsech bis zu realen Figuren wie Brian Boru. Eineer dieser Mythen ist „Buile Shuibhne“ („Der Wahnsinn des Königs Sweeney“), in dem König Suibhne durch einen Fluch zu einem halbmenschlichen, vogelartigen Wanderer wird.

Zahlreiche Überlieferungen drehen sich um Königtum als heilige Verbindung zwischen Herrscher und Land, oft symbolisiert durch eine Göttin der Souveränität. Der König ist an Geasa (Verbote) gebunden, deren Bruch Unheil bringt. Dieser Zyklus ist stärker christianisiert und dient der Genealogie, zeigt aber immer noch mythische Elemente wie Prophezeiungen und magische Kämpfe.

Die irische Mythologie ist bevölkert von Göttern, Helden und Kreaturen. Die Tuatha Dé Danann umfassen Götter wie den Dagda (Gott des Lebens und Todes, Meister aller Künste), Lugh (Sonnengott und Krieger), Brigid (Göttin der Heilung, Poesie und Schmiedekunst) und die Morrígan (Kriegsgöttin und Gestaltwandlerin). Die Fomorianer, wie Balor, sind ihre Antagonisten und symbolisieren Chaos.

Helden wie Cú Chulainn (der „Hund von Ulster“, bekannt für seine Kampfwut) und Fionn mac Cumhaill (Weiser Anführer der Fianna) verkörpern Stärke und Schicksal. Frauenfiguren wie Deirdre (deren Schönheit Tragödien auslöst) oder Medb (kriegerische Königin) sind mächtig und unabhängig. Kreaturen umfassen die Banshee (Todesbotin), den Púca (Gestaltwandler) und Leprechauns (mischievolle Feen), die aus den Tuatha Dé Danann hervorgehen.

Tír na nÓg, irisch-gälisch für „Land der Jugend“ (manchmal auch als Tír na nÓige geschrieben), ist eines der zentralen Konzepte in der irischen Mythologie. Es ist die „Anderswelt“,ein Reich ewiger Jugend, Schönheit und Fülle, in dem die Zeit stillsteht und keine Krankheiten, Alterung oder Tod existieren. In der keltischen Kosmologie gehört Tír na nÓg zu den Síde-Welten – den unterirdischen oder verborgenen Reichen, die von den Tuatha Dé Danann bewohnt werden, dem gottähnlichen Volk, das nach seiner Niederlage gegen die Milesier (die Vorfahren der modernen Iren) in diese unsichtbaren Domänen zurückgezogen ist. Diese Anderwelt ist nicht nur ein Ort des Vergnügens, sondern symbolisiert auch die Grenze zwischen dem Menschlichen und dem Übernatürlichen, wo Magie, Verwandlung und Schicksal eine Rolle spielen.

Die Vorstellung von Tír na nÓg wurzelt in der vorchristlichen keltischen Tradition und wurde in mittelalterlichen Manuskripten wie dem „Acallam na Senórach“ („Das Gespräch der Alten“) aus dem Fenian-Zyklus festgehalten. Christliche Schreiber interpretierten es oft als heidnisches Paradies, das mit dem biblischen Eden oder dem christlichen Himmel kontrastiert wurde. Es ist eng verknüpft mit anderen irischen Anderwelten wie Mag Mell (Ebene der Freuden) oder Tír Tairngire (Land der Verheißung), unterscheidet sich aber durch seinen Fokus auf Jugend und Unsterblichkeit. Zugänge zu Tír na nÓg finden sich in der Folklore durch Feenhügel (Síde), Seen, Nebel oder das Meer, oft nur für Auserwählte oder durch Einladung einer Fee.

Tír na nÓg wird in den Mythen als ein Ort unermesslicher Schönheit und Überflusses beschrieben: Goldene Ebenen, kristallklare Flüsse mit heilendem Wasser, Bäume, die das ganze Jahr Früchte tragen, und Paläste aus Edelsteinen. Die Bewohner – Feen, Götter und unsterbliche Wesen – altern nicht, leiden nicht unter Hunger oder Schmerz und verbringen ihre Zeit mit Festen, Musik, Jagd und Liebesabenteuern. Die Luft ist erfüllt von magischen Melodien, und die Natur ist in perfekter Harmonie. Im Gegensatz zur sterblichen Welt Irlands, wo Kriege und Leid herrschen, herrscht hier ewiger Frieden und Freude.

Ein wiederkehrendes Motiv ist die Zeitdilatation: Was in Tír na nÓg wie Tage oder Jahre wirkt, entspricht in der realen Welt Jahrhunderten. Dies unterstreicht die Gefahr für Sterbliche, die dorthin gelangen – eine Rückkehr bedeutet oft den sofortigen Verfall durch die aufholende Zeit. Tír na nÓg ist auch ein Ort der Verwandlung: Besucher können magische Gaben erhalten, wie Weisheit oder Stärke, aber oft zu einem hohen Preis, wie dem Verlust der Heimat oder dem Wahnsinn. In der Mythologie symbolisiert es die keltische Sehnsucht nach Unsterblichkeit und die keltische Dualität von Leben und Tod, wo die Anderwelt nicht fern, sondern parallel zur sichtbaren Welt existiert.

Die berühmteste Geschichte über Tír na nÓg stammt aus dem Fenian-Zyklus und dreht sich um Oisín, den Sohn des Helden Fionn mac Cumhaill und Anführers der Fianna. In der Erzählung „Die Verfolgung von Oisín“ oder „Oisín in Tír na nÓg“ erscheint Niamh Chinn Óir (Niamh mit dem Goldenen Haar), eine Prinzessin aus Tír na nÓg und Tochter des Meeresgottes Manannán mac Lir, auf einem weißen, verzauberten Pferd in Irland. Sie ist von Oisíns Ruhm als Dichter und Krieger fasziniert und lädt ihn ein, mit ihr in ihr Land zu reiten. Verliebt folgt Oisín ihr über das Meer, wo sie durch Wellen reiten, die sich wie Berge auftürmen, und vorbei an monströsen Meereswesen.

In Tír na nÓg lebt Oisín in Luxus: Er heiratet Niamh, zeugt Kinder und genießt ewige Jugend. Nach dem, was ihm wie drei Jahre vorkommt (in Wirklichkeit 300 Jahre), sehnt er sich nach seiner Heimat und den Fianna. Niamh warnt ihn, warnt ihn, den Boden Irlands nicht zu berühren, und gibt ihm ihr Pferd. Bei der Rückkehr findet Oisín ein verändertes Irland: Die Fianna sind Legende, das Christentum hat sich durchgesetzt (symbolisiert durch St. Patrick). Beim Versuch, einem Mann zu helfen, fällt er vom Pferd, berührt den Boden und altert sofort zu einem greisen Mann. In manchen Versionen trifft er St. Patrick, dem er seine Geschichten erzählt, bevor er stirbt. Diese Sage, populär in der romantischen Literatur des 18. und 19. Jahrhunderts (zum Beispiel durch James Macpherson oder W.B. Yeats), betont Themen wie Nostalgie, die Vergänglichkeit des Ruhms und den Konflikt zwischen paganer und christlicher Welt.