Jamaika (Jamaica)

Jamaika. ist bekannt als das Mutterland der Rastas und des Reggae. Hier gedieht einst die Kultur der Maroons, jener Schwarzen, die sich aus der Sklavenherrschaft befreit und nun einen eigenen Staat haben, dazu eine ganz eigene Sprache und Religion und überhaupt eine ganz eigene Welt.

Name

Bevor die Europäer die Insel sichteten, hieß sie bei den hier lebenden Taino Chaymakas und Xaymaca, was soviel bedeutet wie „Land der Quellen“ oder „Reichtum an Quellen“, nach einer etwas weiter ausholenden Interpretation „Land aus Holz und Wasser“. Dieser Name ist zugleich auch eine absolut zutreffende Beschreibung dieses an Quellen, Höhlen und Wäldern reichen Eilands.

Die angehenden spanische Kolonialherren hatten dvon freilich wieder mal keine Ahnung. Am 5. Mai 1494 landete der Entdeckungsreisende Cristoforol Colon alias Columbus an der Nordküste Jamaikas und gab der Insel den Namen Santa Gloria, „heilige Herrlichkeit“, weil er dessen Schönheit als überwältigend empfand und meinte, dies sei das schönste Land, das er je gesehen habe. 1509 nannte der eben zum Vizekönig ernannte Enterdeckerssohn Diego Columbus die Insel Santiago. Dieser Name bürgerte sich jedoch nie ein. Auch die Spanier gebrauchten schließlich den ursprünglichen indianischen Namen, den sie in Jamaica, bis ins 19. Jahrhundert auch Giamaica geschrieben, umwandelten.

- abasisch: Ямайка [Jamajka]

- abchasisch: Ямайка [Jamajka]

- acehnesisch: Jamaika

- adygisch: Ямайкэ [Jamajkä]

- afrikaans: Jamaika

- akan: Gyameka

- albanisch: Xhamajka

- alemannisch: Dschamaika, Jamaika

- altaisch: Ямайка [Jamajka]

- amharisch: ጃማይካ [Jamayka]

- angelsächsisch: Iamaica

- arabisch: جامايكا [Ğāmāykā]

- aragonesisch: Chamaica

- arawak: Xaymaca

- armenisch: Յամայկա [Yamayka]

- aromunisch: Jamaica

- aserbaidschanisch: Јамајка [Yamayka]

- assamesisch: জামাইকা [Jāmāikā]

- asturisch: Xamaica

- awarisch: Ямайка [Jamajka]

- aymara: Xamayka

- bairisch-österreichisch: Dschamaika

- bambara: Zamayiki

- bandscharisch: Jamaika

- baschkirisch: Ямайка [Jamajka]

- baskisch: Jamaika

- bengalisch: জামাইকা [Jāmāikā], জ্যামেকা [Jæmekā]

- bhutanisch: ཇ་མའི་ཀ། [Ja.ma'i.ka]

- biharisch: जमाइका [Jamāikā]

- bikol: Yamaika

- birmanisch: Jámeka

- bislama: Jamaica

- bosnisch: Јамајка [Jamajka]

- bretonisch: Jamaika

- bulgarisch: Ямайка [Jamajka]

- burjatisch: Джамайка [Džamajka]

- cebuano: Jamaica

- chakassisch: Ямайка [Jamajka]

- chavakano: Jamaica

- cherokee: ᏣᎹᎢᎦ [Tsamaiga]

- chinesisch: 牙買加 / 牙买加 [Yámǎijiā]

- dari: جامایکا [Jāmāykā]

- dänisch: Jamaica

- deutsch: Jamaika

- dimli: Camayka

- dine: Jaméík’a

- emilianisch: Giamàica

- englisch: Jamaica

- esperanto: Jamajko

- estnisch: Jamaica

- estremadurisch: Jamaica

- ewe: Dzamaika nutome

- färingisch: Jameika

- fidschianisch: Jameka

- finnisch: Jamaika

- flämisch: Jamaica

- franko-provenzalisch: Jamayica

- französisch: Jamaïque

- friesisch: Jamaika

- friulanisch: Jamaica

- ful: Jamayka

- gagausisch: Ямайка [Yamayka]

- galizisch: Xamaica

- ganda: Jamayika

- gälisch: Siameuca, Iameuga, Iaimeuca

- georgisch: იამაიკა [Iamaika]

- griechisch: Τζαμάϊκα [Tzamáïka], Ζαμάϊκα [Zamáïka], Ἰαμάϊκα [Iamáïka], Ἰαμαϊκή [Iamaïkī́]

- grönländisch: Jamaika

- guarani: Jamaika

- gudscheratisch: જમાઈકા [Jamāīkā]

- guyanisch: Janmayk

- haitianisch: Jamayik

- hakka: Ngà-mâi-kâ

- hausa: Jamaica

- hawaiianisch: Iamaika

- hebräisch: ג׳מיקה [Jameyqah / Jamayqah], ג׳אמאיקה [Jâmâyqah], ג׳אמייקה [Jâmayqah / Jâmeyqah], ג׳מייקה [Jameyqah]

- hindi: जमैका [Jamækā], जमाइका [Jamāikā]

- ido: Jamaika

- igbo: Jameka

- ilokano: Jamaica

- indonesisch: Jamaika

- interlingua: Jamaica

- irisch: Iamáice

- isländisch: Jamaíka

- italienisch: Giamaica

- jakutisch: Дьамайка [D'amajka]

- jamaikanisch: Jumieka

- japanisch: ジャマイカ [Jamaika]

- javanisch: Jamaika

- jerseyanisch: Jamaïque

- jiddisch: יאַמײַקאַ [Yamayka]

- kabardisch: Ямайкэ [Jamajkă]

- kabiye: Camayiki

- kabylisch: Jamaika

- kalmükisch: Җамайкудин Орн [Šamajkudin Orn]

- kambodschanisch: ហ្សាម៉ាអ៊ិគ [Hsāmā'ik], ចាម៉ៃកា [Čāmaikā]

- kanaresisch: ಜಮೈಕ [Jamaika]

- kapverdisch: Jamaica

- karakalpakisch: Ямайка [Yamayka]

- karatschai-balkarisch: Ямайка [Jamajka]

- karelisch: Ямаика [Jamaika]

- kasachisch: Ямайка [Jamajka]

- kaschubisch: Jamajka

- katalanisch: Jamaica

- kikuyu: Jamaika

- kirgisisch: Ямайка [Jamajka]

- komi: Ямайка [Jamajka]

- kongolesisch: Jamaica

- koreanisch: 자마이카 [Jamaika], 자메이카 [Jameika]

- kornisch: Jamayka

- korsisch: Jamaica

- krimtatarisch: Ямаика [Jamaika]

- kroatisch: Jamajka

- kumükisch: Ямайка [Jamajka]

- kurdisch: جهماییکا [Cemayîka]

- kurmandschisch: Йамайка / یامایکا [Yamayka], Йамайк / یامایک [Yamayk]

- kvenisch: Jamaika

- ladinisch: Giamaica

- ladino: ז'אמאייקה [Jamayka]

- lakisch: Ямайка [Jamajka]

- laotisch: ຈາໄມກາ [Yamaika]

- lasisch: ჟამაიკა [Žamaika]

- lateinisch: Iamaica, Jamaica

- lesgisch: Ямайка [Jamajka]

- lettgallisch: Jamaika

- lettisch: Jamaika

- letzeburgisch: Jamaika

- ligurisch: Giamaica

- limburgisch: Jamaika

- lingala: Jamaike

- litauisch: Jamaika

- livisch: Jamaika

- lojban: djamaicas

- lombardisch: Giamaica

- luba-katanga: Jamaiki

- madegassisch: Jamaika

- makedonisch: Јамајка [Jamajka]

- malaisch: جامايكا [Jamaika]

- malayalam: ജമൈക്ക [Jamaikka]

- maldivisch: ޖެމެއިކާ [Jemeikā]

- maltesisch: Ġamajka

- manx: yn Yamaicey

- maori: Hamaika

- marathisch: जमाइका [Jamāikā]

- mari: Ямайка [Jamajka]

- maurizisch: Jamaica

- minangkabau: Jamaika

- mindeng: 嘉米加 [Gamiga]

- mingrelisch: იამაიკა [Iamaika]

- minnan: 嘉米加 [Kamika]

- mirandesisch: Jamaica

- moldawisch: Ямайка [Jamaica]

- mongolisch: Ямайк [Jamajk]

- mordwinisch: Ямайка [Jamajka]

- nahuatl: Xamaicān

- nauruanisch: Djamaica

- ndebele: Jamaika, Jamaica

- nepalesisch: जमाइका [Jamāikā]

- niederländisch: Jamaica

- niedersächsisch: Jamaika

- normannisch: Jamaïque

- norwegisch: Jamaica

- novial: Jamaika

- okzitanisch: Jamaica

- olonetzisch: Jamaika

- orissisch: ଜାମାଇକା [Jāmāikā]

- oromo: Jamaayikaa

- ossetisch: Ямайкæ [Jamajkä]

- pampangan: Jamaica

- pandschabisch: ਜੈਮਾਈਕਾ [Jæmāīkā]

- pandschabisch, west: جمائکا [Jamāʾikā]

- panganisan: Jamaica

- papiamentu: Hamaika

- paschtunisch: جامايکا [Jāmāykā], جميکا [Jamaykā]

- persisch: جامائیکا [Jāmā'īkā], ژامائیک [Žāmā'īk]

- piemontesisch: Jamaica

- pikardisch: Jamaique

- pitkernisch: Jamaeka

- plattdeutsch: Jamaika

- polnisch: Jamajka

- portugiesisch: Jamaica

- provenzalisch: Jamaica

- quetschua: Shamayka

- rätoromanisch: Giamaica

- ripuarisch: Jamaika

- romani: Jamaika

- rumänisch: Jamaica

- rundi: Jamayika

- russisch: Ямайка [Jamajka]

- ruthenisch: Ямайка [Jamajka]

- rwandesisch: Jamayika

- samisch: Jamaica, Jamaika

- samoanisch: Iamāika

- samogitisch: Jamaika

- sango: Zamaîka

- sardisch: Jamaica

- saterfriesisch: Jamaika

- schlesisch: Jamajka

- schottisch: Jamaica

- schwedisch: Jamaica

- schweizerdeutsch: Jamaika

- serbisch: Јамајка [Jamajka]

- seschellisch: Jamaica

- sindhi: جمیکا [Jamekā]

- singalesisch: ජැමෙයිකාව [Jameyikāva]

- sizilianisch: Giamaica, Jamaica

- slovio: Jamaika

- slowakisch: Jamajka

- slowenisch: Jamajka

- somalisch: Jameyka

- sorbisch: Jamaika

- spanisch: Jamaica

- sudovisch: Jamaika

- sundanesisch: Jamaika

- surinamesisch: Jamaica

- swahili: Jamaika

- swasi: Ijamayikha

- syrisch: ܓܡܝܩܐ [Gamyqa]

- tabassaranisch: Ямайка [Jamajka]

- tadschikisch: Ямайка [Jamajka], یمیکه [Yamaikâ]

- tagalog: Hamayka

- tahitianisch: Iamaika

- tamilisch: ஜமேக்கா [Jamēkkā9, ஜமைக்கா [Jamaikkā], ஜமைகா [Jamaikā]

- tatarisch: Ямайка [Yamayka]

- telugu: జమైకా [Jamaikā]

- thai: จาเมกา [Čāmēkā]

- tibetisch: ཡ་མས་ཁ། [Ya.mas.kʰa], ཇ་མའི་ཀ། [Ja.ma'i.ka]

- tigrinisch: ጃማይካ [Jamayka]

- timoresisch: Jamaika

- tonganisch: Samaneka

- tschechisch: Jamajka

- tschetschenisch: Ямайка [Jamajka]

- tschuwaschisch: Ямайкӑ [Jamajkă]

- turkmenisch: Ямайка [Ýamaýka]

- tuwinisch: Ямайка [Jamajka]

- türkisch: Jamaika, Jamayka

- twi: Jameka

- udmurtisch: Ямайка [Jamajka]

- uigurisch: يامايكا [Yamayka]

- ukrainisch: Ямайка [Jamajka]

- ungarisch: Jamaica

- urdu: جمیکا [Jamekā]

- usbekisch: Ямайка [Yamayka]

- venezianisch: Giamaica

- vietnamesisch: Ha-mai-ca

- visayan: Jamaika

- volapük: Camaykeän

- voronisch: Jamaika

- walisisch: Jamaica

- wallonisch: Djamayike

- weißrussisch: Ямайка [Jamajka]

- wepsisch: Jamaik

- winaray: Jamaica

- wolof: Jamaaik

- xhosa: Jamaika

- yoruba: Jamáíkà

- zazakisch: ژامائیکا [Jamaîka]

- zhuang: Kamjok

- zulu: iJamaika

Offizieller Name: Jamaica

- Bezeichnung der Bewohner: Jamaicans (Jamaikaner)

- adjektivisch: jamaican (jamaikanisch)

Kürzel:

- Landescode: JM / JAM

- Deutsch: JAM

- Alternativ: JMC

- Sport: JAM (1948 bis 1959 und seit 2000), BWI (1960 bis 1999)

- Kfz: JA (seit 1932)

- FIPS-Code: JM

- ISO-Code: JM, JAM, 388

- Internet: .jm

Lage

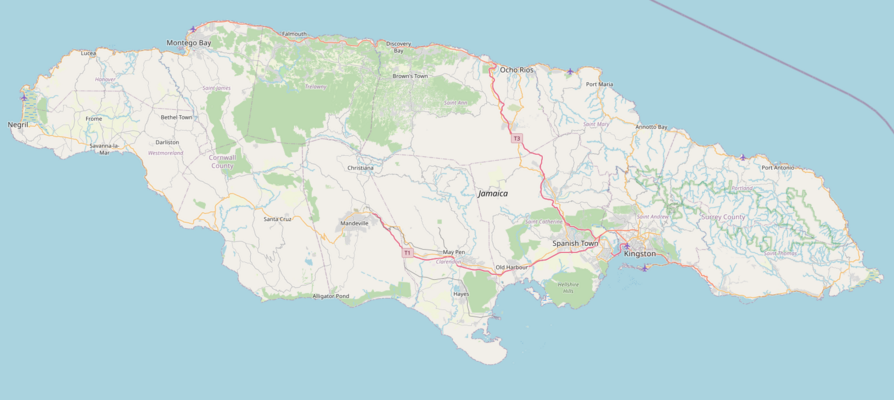

Jamaika gehört zu den Großen Antillen. Der Inselstaat liegt im Zentrum Mittelamerikas am Karibischen Meer auf durchschnittlich 18°05’ n.B. und 77°17’ w.L.. Er befindet sich auf der gleichen geografischen Brekte wie der südliche Teil der Insel Hispaniola, Puerto Rico, die Jungferninseln, Anguilla, das südliche Mauretanien, der Norden der afrikanischen Staaten Mali, Niger, Tschad und Sudan, der Süden Saudi-Artabiens und Omans, Zentral-Indien mit Puna und Warangal, Zentral-Birma mit Sandoway, Nord-Thailand mit Chiang Mai, Zentral-Laos, das nördliche Vietnam mit Vinh, der Süden der chinesischen Insel Hainan, der äußerste Norden der philippinischen Insel Luzon, die nördliche Marianen-Insel Pagan, das südliche Zentrum Mexikos mit Villahermosa und der Süden der Halbinsel Yucatan. Jamaika liegt im Karaibischen Meer mit einer Gesamtküstenlänge von 1022 km. Nächste Nachbarn sind Haiti, Kuba und die Cayman-Inseln.

Geografische Lage:

- nördlichster Punkt: 18°31’24“ n.B. (Little River)

- südlichster Punkt: 17°42’52“ n.B. (Portland Poinr) bzw. 16°47’00“ n.B. (Powell Knoll)

- östlichster Punkt: 76°10’55“ w.L. (Morant Point)

- westlichster Punkt: 78°24’08“ w.L. (South Negril Point)

Entfernungen:

- Great Goat Island 170 m

- Navassa Island 132 km

- Kuba 150 km

- Haiti 191 km

- Cayman Brac 216 km

- Cayman 308 km

- Raya (Nicaragua) 625,5 km

- Barranquilla (Kolumbien) 774 km

- Florida 794 km

- Puerto Rico 960 km

Zeitzone

In Jamaika gilt die Eastern Standard Time (Östliche Standard-Zeit), abgekürzt EST (OZ), von Ende April bis Oktober die Eastern Daylight Time (Östliche Sommerzeit), kurz EDT (OSZ), jeweils 5 Stunden hinter der Mitteleuropäischen Zeit (MEZ, UTC-4). Die Realzeit liegt um 5 Stunden und 5 bis 14 Minuten hinter der Koordinierten Weltzeit (UTC), das heißt die Sonne geht um 6 Stunden und 10 bis 19 Minuten später auf als in Wien.

Fläche

Der Staat Jamaika hat offiziell eine Fläche von 10.911 km² bzw. 4.213 mi². Alternativ werden 10.991 bis 11.100 km² bzw. 4.444 mi² angegeben. Von Osten nach Westen durchmisst das Land 235 km bei einer maximalen Nord-Süd-Breite von 84 km. Die Küöstenlänge beträgt 1.022 km. Vor der Südwestküste liegt die Pedro Bank, eine unterseeische Erhebung, die auf einer Fläche von 8000 km² eine Wassertiefe von weniger als 100 m hat. In der Bank befinden sich die Pedro Cays, eine Inselgruppe mit einer Gesamtfläche von 26,9 ha. Das Staatsgebiet Jamaikas umfasst neben der Hauptinsel und den Pedro Cays noch die 60 km vor der Westküste gelegene Inselgruppe Morant Cays. Höchste Erhebung Jamaikas ist der Blue Mountain Peak mit 2256 m. Die tiefste Stelle befindet sich auf Meeresniveau mit einem Tidenhub von 0,3 bis 0,7 m (Montego Bay 0,55 m, Port Morant 0,44 m, Port Royal 0,39 m). Die mittlere Seehöhe beträgt rund 340 m.

Flächenaufteilung 2001:

Wiesen und Sträucher 4.566 km² 41,9 %

Waldland 3.390 km² 31,1 %

Agrarland 1.793 km² 16,4 %

Weiden 957 km² 8,8 %

Gewässer 160 km² 1,5 %

Verbautes Gelände 45 km² 0,4 %

Geologie

Jamaika liegt am Nordrand der karibischen Platte die sich direkt vor der Küste unter die Nordamerikanische Platte schiebt. Die Nähe zur Plattengrenze führt immer wieder zu starken Erdbeben wie dem, das 1692 unter anderem Port Royal zerstörte.

Die Karibik ist eine der geologisch komplexesten Regionen der Welt. Viele Details der Entstehung Jamaikas sind unbekannt oder umstritten. Die verbreitetste Theorie geht davon aus, dass sich der westliche Teil Jamaikas und die Blue Mountains im Osten in verschiedenen Regionen entwickelt haben und erst im Miozän vor etwa acht Millionen Jahren zusammentrafen.

Die Blue Mountains im Osten sind Teil eines Gebirges, dessen Bergketten sich auch auf Kuba und Hispaniola finden. Die geologischen Strukturen sind identisch mit den dort zu findenden. Die Berge wurden am Ende des Eozäns aus dem Wasser gehoben und sind seitdem permanent über dem Meeresspiegel. Es besteht die Möglichkeit einer kurzzeitigen Landbrücke zu Hispaniola vor etwa 35 Millionen Jahren.

Die westlichen Teile Jamaikas und die Pedrobank waren ursprünglich Teil des unterseeischen Nicaragua-Rückens von dem sie sich vor 40 Millionen Jahren abspalteten. Im Laufe der Kreidezeit bildeten sich in der Region eine Reihe von Unterwasservulkanen, von denen einzelne wahrscheinlich kurzzeitig die Meeresoberfläche durchbrechen konnten. Das älteste heute auf der Insel zu findende Gestein ist erkaltete Lava aus dieser Periode. Der gesamte Block wurde im späten Eozän durch tektonische Bewegungen, unterstützt durch einen stark fallenden Meeresspiegel, über die Oberfläche gehoben. Spätestens dabei endete der größte Teil der vulkanischen Aktivität. Nach weiteren 5 Millionen Jahren bedeckte der wieder steigende Meeresspiegel wieder große Teile der Fläche. Nachfolgend entstand ein mehrere hundert Meter dicker Kalksteinpanzer, der heute noch fast den gesamten Westen bedeckt. Es gibt Anzeichen, dass sich einige höher gelegene Teile in der Folge noch mehrmals über der Wasseroberfläche befunden haben. Die letzte große Hebung begann vor acht Millionen Jahren, zeitgleich mit dem Zusammentreffen mit den Blue Mountains.

Landschaft

Der Westen und die Mitte der Insel werden dominiert von mehreren hundert Meter dicken Kalksteinschichten die etwa zwei Drittel der Oberfläche bedecken. Die bis zu 900 Meter hohen Bergketten in Zentrum bestehen zu großen Teilen daraus. Im weichen Gestein haben sich tiefe Täler, Dolinen und Höhlen mit unterirdischen Flussläufen gebildet. Die Verkarstung ist besonders ausgeprägt im Cockpit County südlich von Montego Bay. Die Gebirge fallen an einigen Stellen im Norden über 500 m steil zur See ab. Dort beginnt unmittelbar vor der Küste der 7680 m tiefe Kaimangraben. Im Süden ist der Abstieg zum Meer flacher mit weiten Alluvialebenen die im Laufe der vergangenen acht Millionen Jahre von den Flüssen geschaffen wurden. Ausnahmen bilden zwei Bergketten in Westmoreland und Saint Elizabeth, die bis an die Küste reichen. Neben Kalk wird der Untergrund von erkalteter Magma, Gneise und Schiefer geformt. Der wichtigste Bodenschatz ist Bauxit, dessen Lagerstätten sich östlich von Montego Bay und westlich von Kingston im Inselinneren befinden. Außerdem werden Gips und Marmor abgebaut.

Der Osten wird von den Blue Mountains geprägt, einer Bergkette, die sich auf einer Länge von rund 100 km von Nordwesten nach Südosten erstreckt, mit zahlreichen Ausläufern nach Norden und Süden. Der höchste Punkt der Insel, die 2256 m hoch gelegene Blue Mountain Peak, befindet sich hier.

Jamaika wird von vielen kurzen Flüssen durchzogen. Aufgrund der Lage der Gebirge fließen diese meist nach Norden oder Süden. Die Menge des von ihnen geführten Wassers schwankt während der Regenzeiten stark. Im meist weichen Gestein können die Flüsse leicht ihren Lauf ändern oder über längere Strecken unterirdisch verlaufen. Häufig wird der Black River als längster Fluss Jamaikas genannt. Auf einer Länge von 53,4 km führt er ganzjährig oberirdisch Wasser und ist mit kleinen Booten schiffbar. Der eigentlich längste Fluss ist aber der Rio Minho mit 92,6 km, dessen Oberlauf jedoch regelmäßig trockenfällt und der nur in unmittelbarer Küstennähe schiffbar ist. Beide Flüsse liegen im Südwesten und werden durch die Clarendon-Wasserscheide getrennt. Ebenfalls auf Abschnitten schiffbar ist der 39,7 km lange Cabaritta River. Besondere wirtschaftliche Bedeutung hat der Rio Cobre, der in Saint Catherine eine Anbaufläche von 73 km² bewässert und Spanish Town mit Elektrizität versorgt.

Im porösen Kalkstein bilden sich nur selten Seen. Eine Ausnahme ist der Moneague Lake. In normalen Jahren belegt er nur eine sehr kleine Fläche oder trocknet ganz aus. Im Abstand von mehreren Jahrzehnten wächst er jedoch auf eine Fläche von 300 Hektar an, die er für mehrere Monate behält. Der Grund ist unbekannt, steht aber wohl in Zusammenhang mit Veränderungen im unterirdischen Abfluss.

Erhebungen

- Blue Mountain Peak (Blue Mountains) 2256 m

- High Peak (Blue Mountains) 2076 m

- Mossman’s Peak (Blue Mountains) 2043 m

- Sir Johns Peak (Blue Mountains) 1930 m

- John Crow Peak (Blue Moutains) 1753 m

- Catherine’s Peak (Blue Mountains) 1542 m

- Macca Sucker 1355 m

- Mount Telegraph (Blue Mountains) 1275 m

- John Crow Mountain (John Crow Mountains) 1050 m

Flüsse

- Rio Minho 92,5 km

- Black River 53,4 km

- Wa Water / Flint River 50,0 km

Flora und Fauna

Jamaika beherbergt eine vielfältige Flora mit über 3.500 Pflanzenarten, darunter etwa 900 endemische Arten, die in Regenwäldern, Trockenwäldern und Mangroven leben. Die Fauna umfasst zahlreiche endemische Vögel wie den Jamaika-Todi, verschiedene Reptilienarten, darunter die Jamaika-Boa, sowie Meerestiere in den umliegenden Korallenriffen.

Flora

Die Flora Jamaikas besteht aus drei Ökoregionen: den jamaikanischen Feuchtwald, den jamaikanischen Trockenwald und die Mangroven an der Küste. Jamaika war ursprünglich fast vollständig mit Wald bedeckt, es gab nur wenige offene Flächen. Durch Bebauung und Landwirtschaft wurden die meisten Gebiete zerstört. Etwa 6 % der Landfläche sind noch in ihrem ursprünglichen Zustand. 1995 wurde Jamaika vom World Resources Institute als Land mit der größten Abholzungsrate bestimmt. Unter dem Einfluss des zunehmenden Ökotourismus wurden Gesetze zum Schutz der verbleibenden Habitate erlassen, deren Durchsetzung aber schwierig ist.

Der Anteil endemischer Pflanzen ist sehr groß. Von den 3003 bekannten Blütenpflanzen kommen 28 % nur auf der Insel vor, bei den Farnen liegt der Anteil bei 14 %. Von den Bromelien und Orchideen sind knapp ein Drittel nur auf der Insel zu finden.

Der Trockenwald folgt der Küstenlinie in einem schmalen Streifen. Im Süden belegte er ursprünglich größere Flächen, diese sind aber fast vollständig abgeholzt und durch Felder ersetzt. Der Niederschlag liegt zwischen 700 und 1200 mm pro Jahr. Die Wälder reichen selten höher als 200 Meter über den Meeresspiegel. Was die Zerstörung betrifft ist der Trockenwald die am schwersten betroffene Region. Unter den endemischen Pflanzen sind die monotypischen Gruppen Portlandia und Jacaima die zur Unterfamilie der Seidenpflanzengewächse gehören.

Der Feuchtwald bedeckte die größten Teile des Landesinneren. Lediglich die höchsten Teile der Blue Mountains sind waldfrei. Der Niederschlag kann an den Hängen der höchsten Gipfel bis zu 5000 Millimeter pro Jahr betragen, vor allem zu den beiden Regenzeiten. Die Abholzung ist nicht so weit fortgeschritten wie in den tiefer liegenden Trockenwäldern, was vor allem an den Schutzgebieten im Cockpit Country liegt. Die dominierenden Arten sind die Westindische Zedrele (Cedrela odorata) und Mahoe (Hibiscus elatus).

Die Wälder in den Blue Mountains und in den benachbarten John Crow Mountains beherbergen 600 Blütenpflanzenarten und 275 Gefäßsporenpflanzen. Viele davon kommen sonst auf der Insel nicht vor. Der Wald im Cockpit Country ist immergrün und noch weitestgehend unberührt. Es gibt Pläne, die großen Bauxit-Vorkommen unter dem Gebiet abzubauen. Arten, die nur hier vorkommen, stammen vor allem aus den Familien Rubiaceae (11 Arten), Asteraceae (9), Gesneriaceae (8), Euphorbiaceae (7), Orchidaceae (7) und Myrtaceae (6). Die Erforschung des Gebietes ist nicht abgeschlossen, es ist also mit weiteren Entdeckungen zu rechnen.

Zehn Prozent der Küste Jamaikas sind mit Mangrovenwäldern bedeckt, etwa elf Prozent davon stehen unter Schutz. Die hier vorkommenden Pflanzenarten finden sich an allen Küsten der Großen Antillen. Die Seegrasfelder sind vor allem in der Pedrobank und entlang der südlichen Küste zu finden. Sie beherbergen zahlreiche Tierarten und sind bisher weitgehend intakt.

Fauna

Die Fauna Jamaikas ist, bedingt durch die Isolation der Insel, reich an endemischen Arten. Gleichzeitig ist die Insel aufgrund ihrer Lage in der Karibik Durchgangsstation oder Winterquartier zahlreicher nordamerikanischer Vogelarten.

Die Insel Jamaika entstand in ihrer heutigen Form vor etwa 10 Millionen Jahren, als eine große Kalksteinplatte durch tektonische Bewegungen aus dem Meer gehoben wurde. Die ältesten Teile der Insel sind jedoch vulkanischen Ursprungs und durchbrachen bereits vor 100 Millionen Jahren die Meeresoberfläche.

Man geht heute davon aus, dass sich große Teile der heutigen Landmasse bereits im Eozän gehoben hatten und später wieder versanken. Über die Fauna dieser versunkenen Insel ist nicht viel bekannt. Man hat 50 Millionen Jahre alte Fossilien kleiner Reptilien gefunden die auf eine umfangreiche Fauna schließen lassen. Diese wurde beim Versinken der Insel entweder vollständig vernichtet oder blieb nur in wenigen über Wasser verbliebenen Gebieten erhalten.

Lange Zeit wurde angenommen, dass Jamaika zu keinem Zeitpunkt durch eine Landbrücke mit den anderen Großen Antillen oder dem amerikanischen Festland verbunden war. Man vermutete, die ersten Tiere seien auf Treibhölzern oder auf dem Luftweg dorthin gelangt. Seit einigen Jahren wird die Möglichkeit einer Landverbindung zu Hispaniola in Betracht gezogen, über die die Vorfahren einiger heutiger Tierarten eingewandert sein könnten.

Insgesamt 80 Vogelarten brüten auf Jamaika, davon sind zwanzig endemisch, wie die Jamaikaeule und die Jamaika-Erdtaube. Maskentölpel und Rosenseeschwalbe haben hier ihre wichtigsten Brutreviere. Weitere Zugvogelarten nutzen das zentral im Golf von Mexiko gelegene Jamaika als Winterquartier oder als Zwischenstop auf dem Weg nach Norden oder Süden. Einige wenige Arten wie der Grünbürzel-Sperlingspapagei wurden erst später von den Siedlern eingeführt.

Der Wimpelschwanz, eine Kolibriart, ist der Nationalvogel Jamaikas. Er lebt wie die meisten Arten im Cockpit Country im Zentrum der Insel. Dort wurden Schutzgebiete eingerichtet; der WWF kritisiert jedoch, dass Schutzvorschriften nur unzureichend durchgesetzt werden.

Von den 49 heimischen Reptilien sind 27 endemisch, was einem Anteil von über 55 % entspricht. Bei den Amphibien liegt der Anteil noch höher (24 Arten, 21 endemisch). Die größten Tiere sind dasSpitzkrokodil und die Echte Karettschildkröte. Die weiteren Arten sind erheblich kleinere Leguanartige, wie der Jamaika-Anolis und der vom Aussterben bedrohte Jamaika-Wirtelschwanzleguan. Die Jamaikaboa, das größte Landraubtier, wurde nach der Insel benannt.

Obwohl Jamaika nicht über lange Flüsse verfügt, sind in den zahlreichen kurzen Wasserläufen und Seen mehrere Süßwasserfische heimisch. Nur wenige der 40 Arten sind endemisch, darunter Cubanichthys pengelleyi (Jamaican Killifish), aus der Ordnung der Zahnkärpflinge. Viele Arten wurden vom Menschen eingebracht, eventuell bereits von den Ureinwohnern um das Jahr 1000.

Die in der See anzutreffende Fischfauna ist typisch für die Großen Antillen. Es gibt drei Lebensräume, die Mangroven, die Korallenriffe und die Seegrasfelder, letztere besonders auf der Pedro Bank. Die meisten Regionen sind noch intakt, aber von Umweltverschmutzung und Tourismus bedroht. Entlang der Riffe leben 381 Fischarten, unter anderem Tiger- und Zitronenhai. Im Tiefwasser wurden bisher 42 Arten identifiziert, eine genaue Erforschung steht aber noch aus.

Auf Jamaika leben heute lediglich 36 Säugetierarten, fünf von ihnen werden als gefährdet angesehen. Die Fledertiere sind mit 23 Vertretern die artenreichste Ordnung auf der Insel. Drei Arten sind endemisch, darunter die bedrohte Ariteus flavescens. Ebenfalls nur auf dem jamaikanischen Land zu finden ist die Jamaikanische Baumratte (Geocapromys brownii).

Die weiteren Arten leben in den Gewässern vor der Küste und in der Pedro Bank. Aus der Ordnung der Cetacea kommen neben dem Gervais-Zweizahnwal acht Delphinarten vor, die entweder dauernd in dem Gebiet leben oder es regelmäßig aufsuchen.

Seit der Besiedlung durch die Europäer ab dem 16. Jahrhundert wurden zahlreiche Nutztiere auf die Insel gebracht. Mit den Spaniern kamen Pferd und Rind. Schafe, Ziegen und Hase folgten mit den Engländern. Daneben wurden auf den Schiffen Schädlinge wie Ratte und Maus eingeschleppt und verbreiteten sich schnell. Verwilderte Nutztiere, vor allem Hunde, und die Ratten haben der lokalen Fauna erheblichen Schaden zugefügt.

In der Vergangenheit gab es weitere Säugetiere auf Jamaika. Im Cockpit Country wurden Überreste eines ausgestorbenen Affen Xenothrix mcgregori und zweier Nagetierarten gefunden

Pflanzen-und Tierarten (endemisch):

Flora

- Blütenpflanzen 3.308 (920)

Fauna

- Salzwasserfische 381

- Vögel 80

- Reptilien 49 (27)

- Säugetiere 36

- Amfibien 24 (21)

Naturschutz

Durch den Tourismus hat sich auf Jamaika ein verstärktes Umweltbewusstsein entwickelt. Seit 2000 gibt es ein eigenständiges Umweltministerium. Etwa 9 % der Landfläche stehen unter Naturschutz, dazu kommen mehrere Seeschutzgebiete um die Pedro Cays und an den Korallenriffen. 1990 wurde der 79 Hektar große Crow Mountains National Park in den Blue Mountains eingerichtet. Jamaika hat das Washingtoner Artenschutz-Übereinkommen und das Kyoto-Protokoll ratifiziert. Es unterstützt das Übereinkommen der Vereinten Nationen zur Bekämpfung der Wüstenbildung und ist bemüht, die Übereinkunft zum Schutz der Meere vor Verschmutzung durch Schiffe einzuhalten.

Das größte Umweltproblem sind die Bauxitminen. Zum einen nehmen sie eine große Fläche ein und wachsen in Bereiche mit bislang intakter Umwelt. Zum anderen belastet der beim Abbau entstehende gesundheitsgefährdende Staub Landschaft und Städte, besonders Kingston. Die Flüsse sind durch ungeklärte Abwässer und Eintragungen von Dünge- und Spritzmitteln aus der Landwirtschaft verschmutzt. Das gleiche gilt für die Küstenabschnitte in der Nähe der Mündungen und großer industrieller Anlagen. 2000 bis 2005 lief das Jamaican Ridge bis Reef Watershed Project, das durch Maßnahmen auf lokaler Ebene die Qualität des Wassers steigern sollte. Unterstützt wurde es mit US-Entwicklungshilfen.

Klima

Auf Jamaika herrscht tropisches Monsunklima (Am nach der Köppen-Klassifikation). mit hohen Durchschnittstemperaturen das ganze Jahr über und einer ausgeprägten Regenzeit. Es wird vom Nordostpassat geprägt. Die Temperaturunterschiede sind im Jahresverlauf gering. In Kingston beträgt die mittlere Monatstemperatur im Januar 25°C und im Juli 27 °C, im zentralen Hochplateau ist sie rund drei Grad geringer. Die teilweise über 2000 m hohen Blue Mountains sind das ganze Jahr über schneefrei. Es gibt zwei deutlich ausgeprägte Regenzeiten in Mai und Juni und von September bis November. Die beiden Trockenzeiten fallen in die Monate Juli und August sowie Dezember bis April.

Die jährliche Niederschlagsmenge ist regional sehr unterschiedlich. Die Passatwinde laden ihre feuchte Fracht in erster Linie im Nordosten ab. Mehr als 5000 mm Regen fallen in den Bergen dieser Region, während die Südküste mit der Hauptstadt Kingston im Regenschatten liegt. Hier im Lee, an der wechselfeuchten Südküste, beträgt der Mittelwert rund 800 mm. Im Spätsommer und Frühherbst ziehen häufig Stürme über die Insel hinweg. In dieser Zeit besteht Gefahr durch Hurrikans - konkret waren dies:

Elf Hurricanes zwischen 1903 und 1950. Einer der regenreichsten und stärksten Stürme dieser Zeit war jener von 1915. Er verurachte massive Schäden an Gebäuden, Plantagen und Infrastruktur. 15 Menschen kamen dabei ums Leben, 17 weitere bei einem Hurrikan im Jahr darauf. 1928 kam es zu Überschwemmungen und Erdrutschen. Und 1944 gab es Schäden an der Küste und in den Städten.- Hurrikan Charlie (1951): Ein hochgradiger Kategorie-3-Hurrikan, der als der tödlichste tropische Wirbelsturm in Jamaikas Geschichte gilt. Er forderte über 150 Todesopfer und verursachte Schäden von 50 Millionen US-Dollar. Wikipedia

- Hurrikan David (1979): Ein Kategorie-5-Hurrikan, der mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 260 km/h über Jamaika zog. Der Sturm verursachte schwere Schäden an Wohngebäuden und Infrastruktur, mit zahlreichen Todesopfern und erheblichen wirtschaftlichen Verlusten.

- Hurrikan Allen (1980): Ein Kategorie-5-Hurrikan, der mit Windgeschwindigkeiten von über 250 km/h über Jamaika zog. Der Sturm verursachte massive Schäden an Infrastruktur und Landwirtschaft, forderte zahlreiche Todesopfer und führte zu erheblichen wirtschaftlichen Verlusten.

- Hurrikan Gilbert (1988): Der stärkste und zerstörerischste Hurrikan in der Geschichte Jamaikas. Mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 240 km/h verursachte er massive Schäden an Infrastruktur, Landwirtschaft und Wohngebäuden. Es gab 49 Todesopfer und Schäden in Höhe von 700 Millionen US-Dollar. Wikipedia

- Hurrikan Georges (1998): Ein Kategorie-4-Hurrikan, der mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 240 km/h über Jamaika zog. Der Sturm verursachte Überschwemmungen, Erdrutsche und Schäden an Infrastruktur, mit mehreren Todesopfern und erheblichen wirtschaftlichen Verlusten.

- Hurrikan Dean (2007): Ein Kategorie-5-Hurrikan, der mit Windgeschwindigkeiten von über 250 km/h über Jamaika zog. Der Sturm verursachte schwere Schäden an Infrastruktur, Landwirtschaft und Wohngebäuden, mit mehreren Todesopfern und erheblichen wirtschaftlichen Verlusten.

- Hurrikan Ivan (2004): Ein Kategorie-4-Hurrikan, der mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 220 km/h über Jamaika zog. Besonders betroffen waren die östlichen und südlichen Parishes, mit Wellenhöhen zwischen 2,5 und 6 Metern. Es gab erhebliche Schäden an Infrastruktur und Landwirtschaft. My-Island-Jamaica.com

- Hurrikan Beryl (2024): Ein Kategorie-4-Hurrikan, der mit Windgeschwindigkeiten von 225 km/h über die südliche Küste Jamaikas zog. Der Sturm verursachte schwere Überschwemmungen, Erdrutsche und Schäden an Gebäuden. Mindestens sieben Todesopfer wurden gemeldet. The Guardian

Jamaika unterscheidet zwei Trocken- und zwei Regenzeiten. Die beiden Trockenzeiten fallen in die Monate Juli und August sowie Dezember bis April. Regen gibt es vorwiegend im Mai und Juni sowie von September bis November. Allerdings sind die zu erwartenden Regenmengen von Region zu Region verschieden. Die Passatwinde laden ihre feuchte Fracht in erster Linie im Nordosten ab, hier können einige Bergregionen bis zu 5000 Millimeter Niederschlag im Jahr erhalten. Dagegen liegt die Südküste im Regenschatten. Hier im Lee fallen die Niederschläge deutlich spärlicher aus.

In den 1990er Jahren wurden von internationalen Klimawissenschaftlern, insbesondere durch den Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), erste Projektionen zum Klimawandel für die Karibikregion einschließlich Jamaikas erstellt. Diese Prognosen basierten auf globalen Klimamodellen und beinhalteten eine Reihe konkreter Voraussagen. So würden die durchschnittlichen Jahrestemperaturen des Karibischen Meeres bis zum Jahr 2050 um etwa 2°C und bis zum Ende des Jahrhunderts um bis zu 3°C steigen. Zudem wurde ein Anstieg des Meeresspiegels zwischen 0,09 und 0,88 m bis zum Jahr 2100 prognostiziert. Es wurde erwartet, dass die Anzahl der Regentage pro Jahr abnimmt, jedoch die tägliche Niederschlagsintensität zunimmt, was zu häufigeren Dürre- und Überschwemmungsereignissen führen könnte. Obwohl keine signifikante Veränderung in der Häufigkeit von Hurrikans erwartet wurde, postulierte man Hinweise auf eine mögliche Zunahme der Intensität um 10 bis 20 %. Eine faktische Untermauerung dieser Modellrechnungen konnte bislang nicht geliefert werden.

Klimastationsdaten:

Klimadaten für Kingston (17°58’ N, 76°48’ W, 35 m, 1961 bis 1990)

| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |

| Mitteltemperatur (°C) | 25,4 | 25,4 | 25,9 | 26,7 | 27,6 | 28,0 | 28,3 | 28,5 | 28,2 | 27,6 | 27,1 | 26,1 | 27,1 |

| Niederschlag (mm) | 20 | 18 | 10 | 37 | 138 | 114 | 51 | 92 | 86 | 168 | 52 | 25 | 811 |

| Niederschlagstage <1 mm | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 7 | 7 | 9 | 6 | 2 | 57 |

| Potentielle Verdunstung (mm) | 94 | 88 | 111 | 123 | 153 | 155 | 159 | 153 | 144 | 127 | 110 | 108 | 1520 |

| Luftfeuchtigkeit (%) | 73 | 73 | 72 | 73 | 73 | 73 | 71 | 76 | 78 | 81 | 78 | 74 | 75 |

| Tägliche Sonnenstunden | 8,2 | 8,8 | 8,7 | 8,7 | 8,3 | 7,8 | 8,4 | 8,5 | 7,6 | 7,3 | 9,3 | 7.7 | 8,2 |

Klimadaten für Norman Manley International Airport (1981 bis 2010, Extreme seit 1852)

| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |

| Höchstrekord (°C) | 35,1 | 34,8 | 35,1 | 35,7 | 35,0 | 36,9 | 37,1 | 36,1 | 35,8 | 35,4 | 37,1 | 35,0 | 37,1 |

| Mittelmaximum (°C) | 29,8 | 29,6 | 29,8 | 30,3 | 30,8 | 31,2 | 31,7 | 31,9 | 31,7 | 31,3 | 31,1 | 30,5 | 30,8 |

| Mittelminimum (°C) | 22,3 | 22,3 | 22,9 | 22,6 | 24,7 | 25,3 | 25,6 | 25,3 | 25,3 | 24,8 | 24,1 | 23,1 | 24,0 |

| Tiefstrekord (°C) | 18,5 | 18,0 | 18,0 | 19,2 | 20,0 | 21,0 | 20,6 | 19,9 | 20,0 | 19,0 | 19,0 | 18,0 | 18,0 |

| Niederschlag (mm) | 18 | 16 | 14 | 27 | 100 | 83 | 40 | 81 | 107 | 167 | 61 | 31 | 745 |

| Niederschlagstage | 10 | 8 | 7 | 9 | 11 | 7 | 6 | 6 | 9 | 12 | 11 | 9 | 105 |

| Luftfeuchtigkeit (% um 13:00) | 81 | 77 | 76 | 78 | 78 | 75 | 75 | 76 | 78 | 78 | 80 | 81 | 78 |

| Sonnenstunden | 226,3 | 211,9 | 241,8 | 228,0 | 229,4 | 234,0 | 266,6 | 254,2 | 234,0 | 232,5 | 225,0 | 226,3 | 2810 |

| Tägliche Sonnenstunden | 7,3 | 7,5 | 7,8 | 7,6 | 7,4 | 7,8 | 8,6 | 8,2 | 7,8 | 7,5 | 7,5 | 7,3 | 7,7 |

| Wassertemperatur (°C) | 27,1 | 26,9 | 27,2 | 27,6 | 28,1 | 28,4 | 28,8 | 29,4 | 29,5 | 29,3 | 28,9 | 28,2 | 28,3 |

Mythologie

Die Taino verehrten ihre Gottheiten, die sogenannten Zemi, die in geschnitzten Figuren dargestellt wurden und über Fruchtbarkeit, Natur und das tägliche Leben wachten. Bedeutende Gestalten waren Atabey, die Göttin des Wassers und der Geburt, sowie Yúcahu, der Gott von Maniok und Landwirtschaft. Mit der Eroberung und der Versklavung von Millionen Afrikanerinnen und Afrikanern gelangten deren Glaubensvorstellungen und Mythen nach Jamaika. Besonders prägend waren die Geschichten um Anansi, die listige Spinne aus der Akan-Tradition, die durch ihre Klugheit stärkere Gegner austrickste. Ebenso fest verankert ist der Glaube an Duppies, Geister der Verstorbenen, die sowohl helfen als auch Unheil bringen konnten. Mit den afrikanischen Traditionen kam auch die Praxis des Obeah auf, eine Form von spiritueller Heilkunst und Magie, die von den Kolonialmächten verfolgt, aber von den Versklavten bewahrt wurde.

Die Religion der Rastafari bildet heute so etwas wie die mythische Grundlage Jamaikas. Sie unterscheidet sich elementar vom europäischen Christentum. Zwar hatten auch die Rastas als Diener und Sklaven von Puritanern die Bibel als Basis ihres Glaubensbekenntnisses, doch wird diese als von den Sklavenhaltern manipuliert angesehen, weshalb nur bestimmte Teile, vor allem Moses und Jesaja, von ihnen akzeptiert werden. Gott ist in Haile Selassie Mensch geworden und lebt in dieser Welt und in diesem Leben, zu dem es keine Alternative gibt, da dies die beste aller Welten sei. So besteht Leben aus Reinkarnationen, was stark an die Ahnenkulte der Yoruba in Westafrika erinnert, die einen Großteil der Sklavenbevölkerung Jamaikas stellten. Zion sei gleichbedeutend mit Äthiopien und von Gott als auserwählt betrachtet worden, nachdem Israel Babylon verfiel.

Symbol der Rastafari ist der Löwe. Die Dreadlocks einiger von ihnen sollen an dessen Mähne erinnern, gleichzeitig symbolisiert er Afrika. Das Löwenemblem zeichnet das äthiopische Kaisertum aus. Zugleich ist das Lamm „Symbol des Königs der Könige“, das von den auserwählten Löwenmännern, den Rastafari geschützt wird. Durch die Selbstdefinition über die Bibel gelang es den Rastafari, sich aus der Fremddefinition als Sklaven zu befreien und ihr Leid in dieser Welt als Babylon, als Leben im Exil zu erklären. Dabei ist es unmöglich, die Geschichte der afrikanischen Deportation und die Kolonialherrschaft von der biblischen Tradition der Rastafari zu trennen, da in ihren eigenen Beschreibungen Literatur, Geschichte und Religion miteinander verschmelzen.

Emanzipatorisch ist daran, dass der afrikanische Gott auf eine Veränderung der Verhältnisse in dieser Welt geradezu drängt. Der Papst ist für Rastafari der Teufel, wohingegen JAH (Gott) mit dem Kaiser von Äthiopien verschmilzt. Auch wenn die Rastafari mit den Juden den Bezug auf Zion, das Alte Testament und die Diaspora teilen, hat der mythische Bezug auf Äthiopien niemals zu einem konkreten Nationalismus geführt, nachdem Marcus Garvey mit seiner Rückbringung scheiterte. Heute wird als Heimat der Rastafari eher Jamaika als Afrika angesehen. Durch die Betonung einer individuellen Gotteserfahrung, eng verbunden mit Marihuanagenuß, bleibt der Rastafarianismus im Vergleich zum klassischen Christentum undogmatisch und entspricht eher afrikanischen Traditionen. Zudem fehlt den Rasta-Brüdern in ihrer auf das Diesseits ausgerichteten Religion die Transzendenz, weshalb sie sich selbst eher als Wissende denn als Gläubige betrachten. Als Bezugssystem ehemaliger Sklaven ist Rasta stark auf die Handhabung der (materiellen) Realität bezogen. Ras bedeutet Fürst. Da aber jeder Rastabruder vor seinen Namen das Prefix Ras stellt, ist auch jeder von ihnen ein Fürst in dieser Welt. Religiöse Rastafari betrachten sich, verbunden durch die göttliche Einheit, als eine große Familie: sie sollen sich untereinander helfen, gegenseitig unterstützen, ihre materiellen Güter miteinander teilen. Die modernen Rastafari vertreten dabei nicht den Ausgrenzungsmechanismus von Marcus Garvey, sondern auch Weiße haben die Möglichkeit zur Erlösung, wenn sie Babylon abschwören. Sie sind tiefreligiös und viele verbringen den Großteil ihrer Zeit mit dem Bibelstudium. Abgesehen vom Kraut der Bibel, dem heiligen ganja (Marihuana), dürfen sie keine Drogen zu sich nehmen, insbesondere keinen Alkohol, kein Nikotin und kein ungesundes Essen, wozu auch Konservenbüchsen zählen. Rastafari dürfen nicht stehlen und kein Lebewesen ohne Grund töten.

Geschichte

Die Geschichte Jamaikas ist geprägt durch Indianer, spanische wie britische Kolonialherren, vor allem aber durch die Maroons, die Schwarzen, die sich hier mehr Rechte erstritten als anderswo. Und die hier auch eine eigene Religion formten, die Rastafari.

Indianische Zeit

Die erste nachgewiesene Besiedlung durch Vertreter der Redware-Kultur, einer frühen Gruppe von Seefahrern aus Südamerika, vermutlich aus dem Orinoco-Delta, wird auf die Zeit um 500 datiert. Diese nomadischen Siedler lebten von Fischerei, Jagd und dem Sammeln von Früchten. Archäologische Funde, wie einfache rote Keramik aus Stätten wie Alligator Pond oder Little River, belegen ihre Anwesenheit. Sie nutzten Höhlen als Schutz und lebten in kleinen, verstreuten Gemeinschaften entlang der Küste. Diese frühen Bewohner legten den Grundstein für die spätere Entwicklung der Insel.

Ab etwa 650 wanderten die Taíno in mehreren Wellen nach Jamaika ein und assimilierten oder verdrängten die Redware-Kultur. Als „Western Taíno“ oder „Yamaye Taíno“ bekannt, entwickelten sie eine blühende Gesellschaft, die zur Zeit ihres Höhepunkts (um 1200 bis 1493) etwa 30.000 bis 60.000 Menschen umfasste. Die Taíno lebten in matrilinearen Gemeinschaften, organisiert in etwa 200 Dörfern, die von Caciques (Häuptlingen) geführt wurden. Die Gesellschaft war hierarchisch aufgebaut, mit Nitainos (Adligen) und Naborias (Bauern und Handwerkern). Ihre Siedlungen, oft auf Hügeln oder in Höhlen wie in den Blue Mountains oder dem Cockpit Country, bestanden aus runden Bohíos, Häusern aus Holz und Palmblättern, die bis zu 100 Personen beherbergen konnten. Obwohl die Taíno friedlich waren, gab es gelegentliche Konflikte mit den Kariben, einem kriegerischen Volk von den Kleinen Antillen, die Raubzüge durchführten.

Die Wirtschaft der Taíno basierte auf Landwirtschaft, Fischerei und Handel. Sie kultivierten Conucos, erhöhte Felder, auf denen Maniok, Süßkartoffeln, Mais, Bohnen, Früchte und Tabak wuchsen. Maniok wurde zu Bammy verarbeitet, einem Brot, das bis heute in Jamaika bekannt ist. Männer fischten mit Kanus und Netzen oder jagten Tiere wie das mittlerweile ausgestorbene Jamaican Coney. Handwerklich waren die Taíno hochbegabt: Sie fertigten Werkzeuge aus Flint und Obsidian, Keramik mit feinen Mustern und Schmuck aus Muscheln oder Gold. Handelsnetzwerke verbanden sie mit Kuba und Hispaniola, wo sie Waren und Ideen austauschten.

Die spirituelle Welt der Taíno war ebenso reich. Sie verehrten Zemis, heilige Objekte aus Holz, Stein oder Ton, die Götter oder Ahnen darstellten. In Cohoba-Zeremonien nutzten sie halluzinogene Pflanzen, um mit Geistern zu kommunizieren, während Areito-Tänze und -Gesänge ihre Mythen und Geschichten weitergaben. Höhlenmalereien, wie in der Mountain River Cave, zeigen Petroglyphen mit mythischen Wesen, und geschnitzte Duhos (zeremonielle Stühle) zeugen von ihrer Kunstfertigkeit. Ihre Sprache, ein Arawak-Dialekt, prägte Wörter wie „Hurricane“, „Barbecue“ oder „Canoe“, die heute weltweit bekannt sind.

Im Laufe des 15. Jahrhunderts kamen kleine Gruppen der Kariben nach Jamaika. Im Gegensatz zur Praxis auf vielen anderen Inseln vertrieben sie die Taíno nicht, sondern lebten mit ihnen zusammen. Kolumbus’ Ankunft markierte jedoch den Anfang vom Ende. Krankheiten, Versklavung und Gewalt dezimierten die Bevölkerung innerhalb weniger Jahrzehnte. Dennoch überlebten Elemente ihrer Kultur in Ortsnamen wie Ocho Rios oder Liguanea, in genetischen Spuren (etwa 6 % der heutigen Jamaikaner haben Taíno-Abstammung) und in Traditionen wie dem Bammy. Moderne Gruppen wie die Yamaye Taíno setzen sich für die Anerkennung dieses Erbes ein. Die Geschichte der Taíno zeigt eine komplexe, lebendige Gesellschaft, deren Vermächtnis Jamaika bis heute prägt.

Spanische Kolonialzeit

Christoph Kolumbus, ein genuesischer Seefahrer im Dienst der spanischen Krone, landete am 5. Mai 1494 an der Nordküste Jamaikas, vermutlich in der Nähe des heutigen Saint Ann’s Bay, das er „Santa Gloria“ nannte. Er war von der Schönheit der Insel beeindruckt und beschrieb sie in seinen Berichten als üppig und fruchtbar. Die erste Begegnung mit den Taíno verlief friedlich, da die indigenen Bewohner die Spanier zunächst mit Neugier und Gastfreundschaft empfingen. Kolumbus nahm die Insel nominell für Spanien in Besitz, doch kam es vorerst zu keiner dauerhaften Ansiedlung.

Nach einem jahrelangen Streit zwischen Diego Kolumbus, dem Sohn von Christoph Kolumbus, und der spanischen Krone über den Besitz einiger Karibikinseln wurde er schließlich Vizekönig aller von seinem Vater entdeckten Inseln. Er erhielt das Recht, einen Anteil des dort gefundenen Goldes für sich zu behalten und Steuern zu erheben. 1509 ließ er Jamaika durch Juan Ponce de León einnehmen und nannte es Santiago, ein Name, der sich allerdings nie einbürgerte. Auch die Spanier gebrauchten die ursprünglichen indianischen Namen Chaymakas oder Xaymaca, i.n angepasster Schreibung Giamaica und schließlich Jamaica.

Die dauerhafte Kolonisierung begann 1510, als Juan de Esquivel, ein Vertrauter von Kolumbus’ Sohn Diego, als erster Gouverneur nach Jamaika entsandt wurde. In weniger als zehn Jahren zerfiel die Kultur der Ureinwohner, sie wurden durch eingeschleppte Krankheiten und die brutale Behandlung durch die Siedler dezimiert. Seit der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts gelten sie als ausgestorben. Um den Mangel an Arbeitskräften zu kompensieren, brachten die Spanier ab 1517 die ersten afrikanischen Sklaven auf die Insel, vorwiegend von der Gold- und Sklavenküste. 1611 wurden erstmals mehr schwarzafrikanische als europäische Einwohner gezählt. Hauptstadt wurde Nueva Sevilla, das heutige Spanish Town. Zunächst wurde in der Landwirtschaft das Verwaltungssystem Encomienda eingeführt. Spanier erhielten große Ländereien, zusammen mit den darauf lebenden Ureinwohnern, die sie zur Arbeit einsetzen konnten und die sie missionierten. Das System war menschenverachtend und trug entscheidend zum Aussterben der indianischen Kultur bei. Kurz vor der Eroberung durch England wurde auf das humanere Repartimiento umgestellt, bei dem indianische Dorfgemeinschaften zwei bis vier Prozent ihrer Arbeitskraft den Kolonialherren zur Verfügung stellen mussten.

Da keine Edelmetalle auf der Insel gefunden wurden, verlagerte sich das Interesse der spanischen Krone schnell nach Mexiko. Viele Siedler verließen die Insel wieder, zurück blieb eine schwache Garnison.

Britische Kolonialzeit

Nach der Niederlage der spanischen Armada 1588 konnte Spanien seine Besitzungen in der Karibik nicht mehr schützen. Am 10. Mai 1655 landeten englische Truppen unter Admiral William Penn sen. an der Stelle des heutigen Kingstons. Die Verwaltung in Spanish Town ergab sich am nächsten Tag, ein Teil der verbliebenen Spanier floh kampflos nach Kuba. In der Hoffnung eines Aufstandes hatten sie zuvor ihre Sklaven befreit und mit Waffen ausgestattet. Es kam zunächst nicht zu Kämpfen, da die ehemaligen Sklaven sich ins unzugängliche Landesinnere zurückzogen, wo sie unter der Bezeichnung Maroons lebten. Trotz der Kapitulation sammelte der letzte spanische Gouverneur Cristobal Arnaldo de Ysassi Guerillatruppen an der Nordküste und im Landesinneren. Zweimal erhielt er Unterstützung aus Kuba, musste aber nach zwei Niederlagen gegen die englische Armee 1657 und 1658 endgültig aufgeben. 1664 wurde eine gewählte Versammlung eingerichtet, die lokale Verwaltungsaufgaben wahrnahm. Jamaika ging 1670 durch den Vertrag von Madrid formal in den Besitz Großbritanniens über.

Die in der Plantagenwirtschaft Jamaikas erzeugten Güter machten die Insel über 150 Jahre lang zu einem wertvollen Besitztum der englischen Krone. Die Insel war eine bedeutende Anlaufstelle für Freibeuter und Piraten, die, meist mit britischer Duldung, die neu gegründete Hauptstadt Port Royal anliefen. Das Piratenzeitalter auf der Insel endete mit der Zerstörung der Stadt durch ein Erdbeben am 7. Juni 1692. Spanish Town wurde wieder Hauptstadt, bis sie 1755 durch Kingston abgelöst wurde. 1694 landete der Franzose Du Casse mit 1500 Soldaten im Norden und Osten Jamaikas. Sein Versuch, die Insel zu erobern, scheiterte am Widerstand der Siedler. Nach zehntägigen Kämpfen musste er sich auf seine Schiffe zurückziehen. Er zerstörte mehrere Plantagen und entführte etwa 1300 Sklaven. Der letzte Versuch der Eroberung der Insel scheiterte 1782, als die für die Invasion vorgesehene französische Flotte in der Schlacht von Les Saintes von den Engländern geschlagen wurde.

Ab den 1730er Jahren kam es immer öfter zu Konflikten mit den Maroons. Diese weigerten sich, entflohene Sklaven an die Engländer auszuliefern und unternahmen ihrerseits Versuche, weitere Sklaven zu befreien. Der erste Maroonkrieg erreichte seinen Höhepunkt 1734, als Nanny Town, eine der Maroon-Siedlungen in den Blue Mountains, zerstört wurde. Der Konflikt dauerte bis zum Friedensschluss 1739. Der von Granny Nanny ausgehandelte Vertrag sicherte den Maroon eine eigenständige Kolonie zu unter der Bedingung, dass sie entflohene Sklaven zurückführten und bei der Verteidigung der Insel halfen. Der zweite Maroonkrieg brach 1795 aus, nachdem die Maroon sich weigerten, weiterhin Menschen auszuliefern. Der Auslöser für die Kämpfe war die Folter zweier Sklaven. 5000 Soldaten sowie auf Menschenjagd abgerichtete Bluthunde schlugen den Aufstand nieder. Die Maroon-Anführer wurden gefangengenommen und nach Nova Scotia in Kanada deportiert, von wo aus sie später nach Sierra Leone gebracht wurden.

1807 wurde der Überseehandel mit Sklaven untersagt, das Arbeitssystem an sich blieb aber unverändert. Es kam zu mehreren kleineren Unruhen, bis 1831 unter der Führung von Samuel Sharpe der Weihnachtsaufstand in der Umgebung von Montego Bay ausbrach. Obwohl schnell und blutig niedergeschlagen, war er Teil einer Entwicklung, die 1834 zum Slavery Abolition Act, also zur Abschaffung der Sklaverei, führte. Bis zur Durchsetzung des neuen Gesetzes auf Jamaika dauerte es noch vier weitere Jahre. In den folgenden Jahren kamen immer mehr Einwanderer freiwillig auf die Insel, darunter eine Gruppe von Arbeitern aus Indien. Sie wurden auf den Plantagen eingesetzt, konnten aber den beginnenden Niedergang der Zuckerindustrie nicht aufhalten. Billiger Zucker aus Kuba überflutete den Markt.

Die Lebensbedingungen der befreiten Sklaven blieben katastrophal. Sie hatten zwar die Freiheit erlangt, waren aber meist besitzlos und konnten sich aufgrund einer Wahlsteuer nicht an der Verwaltung der Insel beteiligen. Die Wut und Verzweiflung der Bevölkerung entlud sich im Aufstand von Morant Bay unter Führung von Paul Bogle und George William Gordon. Der Aufstand wurde von den Briten im Auftrag des Gouverneurs mit massiver Gewalt niedergeschlagen, die lokale Verwaltung aufgelöst und Jamaika zur Kronkolonie erklärt. Mehr als 1000 Menschen, darunter Bogle und Gordon kamen ums Leben. Die ausgeübte Gewalt löste in Großbritannien Entsetzen aus und führte zu einer genaueren Überwachung der Gouverneure.

Wie in fast der gesamten Karibik verlassen seit Ende des 19. Jahrhunderts viele Menschen die Insel auf der Suche nach Arbeit und besserer Lebensqualität. Die Auswanderung geht zurück bis in die 1850er Jahre, als immer mehr Arbeiter von besseren Löhnen, beispielsweise in Trinidad und im heutigen Guyana angelockt wurden, wo sie auf Plantagen Arbeit fanden. Die erste große Welle verließ das Land ab 1881, um sich am Bau des Panamakanals zu beteiligen. Viele Arbeiter schickten Teile ihrer Löhne in die Heimat zurück. Das Panama money wirkte sich spürbar auf die Wirtschaft aus und brachte wichtige Devisen ins Land.

Mittel- und Südamerika sowie die USA waren Hauptziele der Auswanderer, bis in den 1930er Jahren verstärkt Einwanderungsgesetze erlassen wurden. So beschränkte der Immigration Act von 1924 die Einreise in die Vereinigten Staaten erheblich. Nach der Unabhängigkeit nutzten viele Einwohner die Reisefreiheit im Commonwealth, um nach Großbritannien zu gelangen, mehr als eine Million Menschen verließen die Insel seitdem. Von dort aus wanderten viele dann in die nordamerikanischen Staaten aus. Heute wird dieser Umweg nicht mehr so oft benutzt, da die meisten Emigranten direkt, teilweise illegal, in die USA und Kanada einreisen. Die Entwicklung wird häufig Jamaikanische Diaspora genannt. Besonders New York, Toronto und London beheimaten heute die größten Gruppen ehemaliger Jamaikaner. Sieben Prozent der 2,5 Millionen Einwohner Torontos stammen von der Insel. In den drei Städten leben zusammen mehr Jamaikastämmige als Jamaikaner im Heimatland.

Kronkolonialzeit

Mit dem neuen Gouverneur John Peter Grant begannen zahlreiche Reformen. Das Bildungssystem wurde größeren Bevölkerungsteilen zugänglich gemacht, die Arbeitsgesetze wurden verbessert. Außerdem wurde die Infrastruktur ausgebaut. Das Eisenbahnsystem erreichte seine größte Ausdehnung und ein Unterwasserkabel nach Europa wurde verlegt. 1914 wurde auf der Insel das Kriegsrecht verhängt, rund 10.000 jamaikanische Soldaten nehmen am Ersten Weltkrieg auf Seiten der Alliierten teil.

Ab den 1930er Jahren gab es, teilweise durch die Arbeit Marcus Garveys motiviert, Unruhen und Aufstände gegen die britische Herrschaft. Die Bewohner verlangten mehr Unabhängigkeit und eine gerechtere Besteuerung. 1938 wurde die People’s National Party (PNP), die erste der beiden großen Parteien, von Norman Washington Manley gegründet. 1944 trat eine neue Verfassung in Kraft, die dem Land wieder eine gewisse Selbstverwaltung zugestand. Im selben Jahr fanden die ersten freien, allgemeinen und gleichen Wahlen statt. 1953 wurden die gewährten Freiheiten noch einmal erweitert, die innere Verwaltung ging 1957 komplett an die Volksversammlung über. Der Chief Minister, ein Vorgänger des späteren Premierministers, leitete einen großen Teil der Geschicke des Landes.

Während des Zweiten Weltkriegs wurde Jamaika von Großbritannien und den USA als Marinestützpunkt benutzt. Das Land selbst unterstützte die Alliierten mit Truppen und Geld. Nach dem Weltkrieg gab es Versuche, die westindischen Kolonien unter eine gemeinsame Verwaltung zu stellen. 1947 fanden in Montego Bay erste Verhandlungen zur Gründung der Westindischen Föderation statt, ein Jahr später wurde die University of the West Indies, eine gemeinsame Hochschule für 16 Karibikstaaten, in Mona bei Kingston gegründet. 1958 schlossen sich Jamaika und neun weitere britische Gebiete in der Karibik der Westindischen Föderation an, schieden aber bereits 1961 nach einem Referendum wieder aus.

Moderne Zeit

Die Unabhängigkeit von Großbritannien wurde am 6. August 1962 erlangt, am 18. September folgte die Mitgliedschaft bei den Vereinten Nationen. Jamaika ist seitdem freies Mitglied des Commonwealth. Der erste Premierminister war Alexander Bustamante von der Jamaica Labour Party (JLP), die bis 1972 an der Macht blieb. Die erste Sitzung des Parlaments wurde von Princess Margaret eröffnet. Jamaika trat in den folgenden Jahren mehreren internationalen Organisationen bei, darunter dem UN-Menschenrechtsausschuss.

1966 besuchten sowohl Elisabeth II. als auch der für die Rastafari wichtige Haile Selassie unter großem Jubel die Insel, im gleichen Jahr fand mit den British Empire and Commonwealth Games das größte sportliche Ereignis der Geschichte des Landes statt. Im Oktober führten Bandenkriege in Kingston zur Verhängung des Notstands. Polizei und Militär brauchten einen Monat, um die Situation unter Kontrolle zu bringen. Nach Ende seiner Amtszeit im Februar 1967 zog sich Bustamante aus der Führung seiner Partei zurück. Sein Nachfolger Donald Sangster konnte die Wahl mit 33 zu 20 Sitzen im Parlament gewinnen. Nur wenige Wochen später musste er nach einem Schlaganfall zur Behandlung nach Kanada geflogen werden, wo er am 11. April verstarb. Hugh Shearer regierte bis zum Ende der Legislaturperiode. In seine Amtszeit fielen die Umstellung auf das Dezimalsystem 1968 und die Einführung des Jamaika-Dollars 1971, aber auch eine Dürre in den Jahren 1967/68 und ein landesweiter Streik der Polizei für mehr Löhne.

Missglückte Maßnahmen zur Bekämpfung der Dürrefolgen und der Streik ließen in der Bevölkerung an der Führungsqualität Shearers zweifeln. Die People’s National Party (PNP) unter Michael Manley konnte sich bei den Wahlen 1972 mit 37 zu 19 Sitzen durchsetzen. In den ersten Jahren nach der Unabhängigkeit hatte Jamaika eine pro−westliche Außenpolitik verfolgt. Manley hingegen erklärte den Demokratischen Sozialismus zur Staatsform und nahm Beziehungen zu sozialistischen Staaten auf. Es kam zu Verstaatlichungen und Käufen zahlreicher Unternehmen, besonders im Bergbaubereich. Die neue Politik war nicht direkt kommunistisch – die demokratischen Strukturen blieben bestehen und große Teile des Marktes waren weiterhin in Privatbesitz – wurde aber aufgrund einer engen Freundschaft Manleys zu Fidel Castro und einer Handelsmission in die Sowjetunion häufig so interpretiert. Trotz intensiver Verhandlungen brachen 1979 die Beziehungen zum Internationalen Währungsfonds ab, die Wirtschaft stagnierte. Kurz vor der Wahl deckte die Polizei Vorbereitungen eines Putschversuches der jamaikanischen Armee auf. 24 Soldaten und drei Zivilisten wurden verhaftet und zu mehrjährigen Freiheitsstrafen verurteilt.

Dennoch brachen die internationalen Beziehungen nicht ganz ab. Durch das Lomé-Abkommen von 1975 trat Jamaika den AKP-Staaten bei. Das Abkommen und sein Nachfolger, das Cotonou-Abkommen von 2002 sicherten dem Land Entwicklungshilfe und Zollpräferenzen, unter anderem auf dem europäischen Markt, zwang es aber auch, einen Teil seiner Märkte für ausländische Produkte zu öffnen. Viele der Vergünstigungen, vor allem auf dem Bananenmarkt, sind 2006 ausgelaufen.

Die verstärkte Armut infolge der internationalen Isolation verschaffte der JLP mit 51 zu 9 Sitzen einen deutlichen Sieg bei den 1980er-Wahlen, ein Erfolg, der sich bei den Kommunalwahlen ein Jahr später wiederholte. Der neue Premierminister Edward Seaga kehrte zu einer pro−westlichen Außenpolitik zurück. Manleys im Inland getroffene Maßnahmen, zu denen neben den Verstaatlichungen auch der Ausbau sozialer Einrichtungen gehörte, blieben weitestgehend bestehen. Die Beziehungen zum Währungsfond wurden wieder aufgenommen und die zu Kuba abgebrochen. Jamaika erhielt noch im selben Jahr von der UN die Zusicherung, dass das Hauptquartier der neu zu gründenden Meeresbodenbehörde in Kingston errichtet wird. Besonders die USA und die EU gewährten nun Kredite und Wirtschaftshilfen zur Stärkung der Wirtschaft und Verbesserung der maroden Infrastruktur. Dennoch verlor der Jamaika-Dollar bis 1983 gegenüber dem US-Dollar so stark an Wert, dass die Regierung sich gezwungen sah, Neuwahlen anzuordnen. Die PNP lehnte die Teilnahme ab, da sie sich durch die Einteilung der Wahlkreise benachteiligt fühlte. Die JLP gewann alle 60 Sitze und konnte so bis 1987 souverän regieren.

Im Oktober 1983 begann die eine Woche dauernde US-Invasion in Grenada. Nach offizieller Darstellung der USA war es unter anderem Jamaika, das in der Organisation Ostkaribischer Staaten den Wunsch geäußert hatte, die dortige kommunistische Regierung zu stürzen. In Wirklichkeit ging die Initiative jedoch von den USA aus. Das einzige Mal in seiner Geschichte stellte die Insel Soldaten für einen Auslandseinsatz zur Verfügung. Zusammen mit Antigua und Barbuda, Barbados, Dominica, St. Lucia und St. Vincent entsandte es 300 Mann, die aber nicht zu Kampfhandlungen eingesetzt wurden.

Am 12. September 1988 traf Hurrikan Gilbert Jamaika. Das Auge des Sturms überquerte die Insel auf der vollen Länge und richtete große Verwüstungen an. Es entstand ein Schaden von 4 Milliarden US-Dollar, 40 % der Anbauflächen wurden zerstört. Kingston und Saint Andrew Parish, sowie Hanover Parish waren am schlimmsten betroffen, hier brach die Versorgung mit Wasser und Elektrizität für mehrere Tage zusammen. In den folgenden Monaten kamen umfangreiche internationale Hilfen, die zwar aufgrund von Korruption und Unterschlagungen nur zum Teil bei den Menschen ankamen, die Wirtschaft aber wieder ankurbelten.

Verzögerungen beim Wiederaufbau der zerstörten Infrastruktur, besonders in den kleinen Gemeinden entlang der Küste, beeinträchtigten das Vertrauen der Bevölkerung in die Fähigkeiten der Regierung. Bei den 1989er Parlamentswahlen gewann sie nur 15 der 60 Mandate. Michael Manley wurde erneut Premierminister. 1992 musste er aus gesundheitlichen Gründen zurücktreten. Percival J. Patterson wurde sein Nachfolger und blieb bis 2006 im Amt. Dank internationaler Hilfen war die Wirtschaftslage 1990 wieder relativ günstig und förderte die Gründung vieler Banken und Versicherungen, die große finanzielle Risiken eingingen. 1996 führten unerwartet stark steigende Zinsen zu einem Zusammenbruch des gesamten Finanzsektors.

Jamaika ist seit einigen Jahren bemüht, sich an internationalen Organisationen zu beteiligen, um auf seine Probleme aufmerksam zu machen. So übernahm es 2001 zum Beispiel für ein Jahr den Vorsitz des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen.

Jamaika, die karibische Inselnation mit einer Bevölkerung von rund 2,8 Millionen Einwohnern, erlebte in den Jahren von etwa 2000 bis zur Corona-Pandemie 2020 eine Phase intensiver politischer, wirtschaftlicher und kultureller Entwicklungen. Als ehemalige britische Kolonie, die 1962 die Unabhängigkeit erlangte, kämpfte das Land mit anhaltenden Herausforderungen wie hoher Kriminalität, wirtschaftlicher Abhängigkeit vom Tourismus und Schuldenkrisen, während es internationale Erfolge in Sport und Musik feierte. Die Politik war geprägt von einem Wechsel zwischen den beiden großen Parteien – der sozialdemokratischen People's National Party (PNP) und der konservativen Jamaica Labour Party (JLP) –, begleitet von Reformen zur Kriminalitätsbekämpfung und Legalisierung kontroverser Themen. Die Wirtschaft erholte sich langsam von Rezessionen, gestützt durch internationale Hilfen und den Boom des Bauxit- und Tourismussektors, doch Hurrikane und globale Krisen warfen immer wieder Schatten. Kulturell strahlte Jamaika durch Reggae, Dancehall und den Sprint-Olympiasieg von Usain Bolt als globales Symbol der Vitalität.

Zu Beginn des neuen Millenniums wurde das Land für zwei Jahre in den UN-Sicherheitsrat gewählt, was seine Rolle in der globalen Diplomatie unterstrich. Die Regierung unter PNP-Premierminister Percival "P.J." Patterson, der seit 1992 im Amt war, konzentrierte sich auf wirtschaftliche Stabilisierung. Nach einer Phase hoher Inflation und Schulden in den 1990er Jahren – mit einem nominalen BIP-Wachstum von rund 4,5 Prozent im Jahr 2000 - profitierten Importe und private Kapitalzuflüsse von relativer Stabilität im Devisenmarkt. Patterson trat 2006 zurück und wurde von Portia Simpson-Miller abgelöst, der ersten weiblichen Premierministerin Jamaikas. Sie leitete Reformen ein, darunter den Kampf gegen Korruption und die Förderung von Frauenrechten. Politisch dominierte ein Zweiparteiensystem, in dem Machtwechsel selten waren; die PNP regierte bis 2007 durchgehend.

2007 markierte einen Wendepunkt: Die JLP unter Bruce Golding gewann die Wahlen und übernahm die Regierung, was zu einer Phase der Liberalisierung führte. Golding, der bis 2011 im Amt blieb, setzte auf Anti-Korruptionsmaßnahmen und die Auslieferung des Drogenbosses Christopher „Dudus“ Coke an die USA – ein Skandal, der 2010 zu einem Belagerungszustand in Kingston führte und über 70 Tote forderte. Dies unterstrich die anhaltende Herausforderung der Bandenkriminalität, die Jamaika zu einem der höchsten Mordraten weltweit machte. Wirtschaftlich litt das Land unter Hurrikanen: Ivan 2004, Dean 2007 und Gustav 2008 verursachten Schäden in Milliardenhöhe, besonders im Agrarsektor, der von Zuckerrohr und Bananen abhängt. Dennoch wuchs die Landwirtschaft bis 2001 um 5,5 Prozent, und der Tourismus – mit über 2 Millionen Besuchern jährlich – blieb ein Pfeiler, der rund 30 Prozent des BIP ausmachte.

Ein kultureller und sportlicher Höhepunkt kam 2008: Bei den Olympischen Spielen in Peking erzielte Jamaika seinen besten Erfolg mit 6 Gold-, 3 Silber- und 2 Bronzemedaillen, vor allem durch die Sprinter Shelly-Ann Fraser und Usain Bolt, der als „schnellster Mensch der Welt“ zur nationalen Ikone wurde. Bolts Siege in den 100 und 200 Metern – inklusive eines Weltrekords – katapultierten Jamaika in die globale Schlagzeilen und steigerten den Stolz der Nation. Musikalisch blühte der Dancehall auf: In den frühen 2000er Jahren erzielten Künstler wie Elephant Man, Tanya Stephens und Sean Paul Crossover-Erfolge in den USA und Europa. Später, Ende der 2000er, dominierten Acts wie Konshens, Vybz Kartel und Beenie Man die Charts, doch der Genre geriet in Kritik wegen homophober Texte. 2011 wurde Kartel, einer der einflussreichsten Dancehall-Stars, wegen Mordes verhaftet und 2014 zu lebenslanger Haft verurteilt – der längste Prozess der jamaikanischen Justizgeschichte, der Debatten über Gewalt in der Musikszene entfachte.

Die 2010er Jahre brachten weitere politische Turbulenzen und Reformen. 2011 übernahm die PNP unter Portia Simpson-Miller erneut die Macht, die sich auf soziale Programme konzentrierte, darunter Bildung und Armutsbekämpfung. 2014 wurde Asafa Powell, der ehemalige Weltrekordhalter im 100-Meter-Lauf, für 18 Monate wegen Doping gesperrt, was die Schattenseite des Sportbooms beleuchtete. Ein Meilenstein war die Dezentralisierung des Cannabis-Besitzes: Im Februar 2015 legalisierte das Parlament kleine Mengen für persönlichen, religiösen, medizinischen und wissenschaftlichen Gebrauch - ein Schritt, der auf Rastafari-Traditionen und wirtschaftliche Potenziale (zum Beispiel Export von medizinischem Marihuana) einging und Jamaika zu einem Pionier in der Karibik machte. Wirtschaftlich erholte sich das Land langsam: Nach der globalen Finanzkrise 2008 wuchs das BIP jährlich um 1 bis 2 Prozent, gestützt durch IWF-Kredite und Investitionen in Bauxit-Aluminium und Tourismus. Die Landwirtschaft boomte bis 2018 mit Zuwächsen bei Mais (7,9 Prozent), Bananen (10,4 Prozent) und Kokosnüssen (24,9 Prozent).

2016 gewann die JLP unter Andrew Holness die Wahlen, der sich auf Kriminalitätsreduktion und Infrastruktur fokussierte. Holness' Regierung senkte die Mordrate von über 40 pro 100.000 Einwohnern 2010 auf unter 30 bis 2019 und förderte den Ausbau der Hauptstadt Kingston. International positionierte sich Jamaika als Stimme der Karibik, etwa bei Klimaverhandlungen, da Hurrikane wie Matthew 2016 die Vulnerabilität der Insel unterstrichen. Kulturell blieb Sport dominant: Bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio holte Bolt erneut dreifach Gold, und Jamaika gewann 11 Medaillen insgesamt. Die Musikszene evolvierte mit Reggaetón-Einflüssen, während Filme und Literatur (zum Beispiel Werke von Marlon James) globale Anerkennung fanden.

Bis 2019 stabilisierte sich die Wirtschaft mit einem Wachstum von rund 1,5 Prozent, doch soziale Ungleichheiten – mit Armutsquoten über 20 Prozent – blieben bestehen. Im Januar 2020 trat eine Dengue-Fieber-Epidemie auf, die die karibische Region traf und Jamaika zu einem Reiseverbot aus China veranlasste – ein Vorbote der globalen Pandemie. Die Corona-Zeit begann offiziell am 10. März 2020, als der erste COVID-19-Fall bestätigt wurde. Die Regierung unter Holness reagierte rasch mit Lockdowns, Grenzschließungen und Testprogrammen, was die Infektionszahlen niedrig hielt (im Vergleich zu Nachbarländern), aber den Tourismus - 25 Prozent des BIP - lahmlegte und zu einer Rezession führte. Die Pandemie unterbrach den Alltag und verstärkte Debatten über Gesundheitsreformen.

Die von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) postulierete Covid-19-Pandemie traf das Land inmitten einer Dengue-Fieber-Epidemie in Lateinamerika und der Karibik, die bereits das Gesundheitssystem belastete. Unter der Führung von Premierminister Andrew Holness und der Jamaica Labour Party (JLP) reagierte die Regierung mit einer Mischung aus strengen Lockdowns, Grenzschließungen und internationaler Unterstützung. Die Corona-Zeit begann offiziell am 10. März 2020 mit dem ersten bestätigten Fall, einem Jamaikaner, der aus dem Vereinigten Königreich zurückkehrte, und endete für Jamaika als akute Krise im Mai 2023, als die WHO den globalen Notstand aufhob.

Die frühe Phase der Covid-Zeit war geprägt von raschen Maßnahmen: Am 18. März 2020 verhängte die Regierung nach dem ersten bestätigten Coivid-19-Todesfall sofortige Reisebeschränkungen, Schulschließungen und einen landesweiten Lockdown. Die Ministry of Health and Wellness (MoHW) etablierte ein Emergency Operations Centre (EOC) und führte Curfews (militärisch kontrollierte Ausgangssperren) ein, die von 8 Uhr abends bis 5 Uhr morgens galten. Im April 2020 sprach die Queen von Jamaika, Elizabeth II., in einer Fernsehansprache an die Nation und forderte „Zuversicht“, während die Bank of Jamaica Dividendenzahlungen für das Finanzjahr 2020 aussetzte, um Liquidität zu sichern. Hurrikane wie Laura im August 2020 verschärften die Lage. Die Regierung priorisierte unterdessen nichtpharmazeutische Interventionen wie Maskenpflicht und Distanzierung. Die Infektionsraten blieben im Vergleich zu Nachbarländern wie den Bahamas oder Haiti niedrig.

Wirtschaftlich trafen die Maßnahmen das Land hart. Der Tourismus, der rund 30 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) ausmachte und jährlich über 2 Millionen Besucher anlockte, brach ein, als Flughäfen schlossen und Hotels leerstanden. Die Rezession 2020 führte zu einem BIP-Rückgang von etwa 11 Prozent, begleitet von Massenentlassungen in der Gastgewerbe- und Agrarbranche. Die Regierung pumpte Milliarden in Hilfsprogramme, darunter das Social Protection Programme, das vulnerablen Haushalten Bargeldzuschüsse gewährte, und Kooperationen mit der Pan American Health Organization (PAHO) für Ausrüstung. Internationale Partner wie Kanada und die USA lieferten Impfstoffe und leisteten Finanzhilfen. Bis Oktober 2020 verlängerte Premierminister Holness die Maßnahmen bis November, inklusive vierzehntägiger Quarantäne für Reisende und negativer PCR-Tests vor Einreise. Die „Resilient Corridor“-Zone an der Nordküste erlaubte begrenzten Tourismus unter strengen Regeln.

Die mRNA-Impfkampagne startete im April 2021 mit Lieferungen von AstraZeneca und Sinopharm, doch sie fand bei der Bevölkerung nur geringe Zustimmung. Bis Februar 2023 hatten nur 29,97 Prozent der Bevölkerung die vollständige Initialdosis erhalten (wobei nicht klar ist, ob die Betreffenden tatsächlich geimpft waren oder sich den Impfpass erkauften). Dennoch blieben die Fallzahlen gering. Die Delta-Variante im August 2021 verursachte disproportional hohe Todesfälle, während Omicron ab Januar 2022 deutlich milder verlief. Insgesamt lag Jamaika bei der Impfquote aber weit hinten, schnitt bei den Fallzahlen aber gut ab.

Sozial und kulturell verstärkten die - international eingeforderten und von der Regierung umgesetzten - Maßnahmen Ungleichheiten. Armutsquoten stiegen über 20 Prozent, und psychische Belastungen durch Isolation und Jobverlust nahmen zu, während Musikszene und Sportevents wie Reggae-Festivals pausierten. Die Regierung integrierte Bürgerinitiativen, zum Beispiel Community-Testing, und nutzte die Krise für Gesundheitsreformen, inklusive Ausbau des Überwachungssystems. Bis 2023 erholte sich die Wirtschaft mit einem BIP-Wachstum von rund 2 Prozent, gestützt durch den Wiederanstieg des Tourismus und IWF-Kredite. Die Pandemie hinterließ Jamaika resilienter, aber mit bleibenden Narben: Niedrige Impfraten und Lücken in der Primärversorgung fordern anhaltende Investitionen.

Verwaltung

Nach mehr als 2000jähriger Besiedlung durch indianische Gemeinschaften reklamierten am 3. Mai 1494 die spanischen Entdecker die Insel für sich. Erst 1508/10 begann die Besiedlung durch europäische Kolonisatoren. Am 11. Mai 1655 okkupierten englische Truppen die Insel. Am 18. Juli 1670 trat Spanien im Vertrag von Madrid Jamaika an die Engländer ab, die das karibische Eiland fortan fast wie eine Strafkolonie hielten. Am 5. Mai 1953 erhielt Jamaika eine eigene Regierung. Von 3. Januar 1958 bis 31. Mai 1962 war es Teil der Federation of the West Indies. Seit 6. August 1962 ist Jamaika eine unabhängige parlamentarische Monarchie im britischen Commonwealth.

Herrschaftsgeschichte

- 5. Jahrhundert bis um 650 Redware-Gemeinschaften

- um 650 bis 3. Mai 1494 Stammesgemeinschaften der Taino

- 3. Mai 1494 bis 1510 Königreich Spanien (Reino de España)

- 1510 bis 11. Mai 1655 Kolonie Santiago (Isla Santiago bzw. Jamaica) als Teil der (Audiencia de Santo Domingo) des Königreichs Spanien (Reino de España)

- 11. Mai 1655 bis 18. Juli 1670 Königreich England (Kingdom of England)

- 18. Juli 1670 bis 17. Januar 1866 Kolonie Jamaika (Colony of Jamaica) des Königreichs England (Kingdom of England)

- 1. Mai 1707 bis 31. Dezember 1800 Kolonie Jamaika (Colony of Jamaica) des Königreichs Großbritannien (Kingdom of Great Britain)

- 1. Januar 1800 bis 17. Januar 1866 Kolonie Jamaika (Colony of Jamaica) des Vereinigten Königreichs (United Kingdom of Great Britain and Ireland)

- 17. Januar 1866 bis 3. Januar 1958 Kronkolonie Jamaika (Crown C olony of Jamaica) des Vereinigten Königreichs (United Kingdom of Great Britain and Ireland, ab 1927 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland)

- 3. Januar 1958 bis 6. August 1962 Provinz Jamaika (Province of Jamaica) innerhalb der Westindischen Föderation (Federation of the West Indies) als Teil des Vereinigten Königreichs (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland)

- seit 6. August 1962 Staat Jamaika (Jamaica) im Commonwealth der Nationen (Commonwealth of Nations)

Verfassung

Die 1962 durch einen gemeinsamen Ausschuss der im jamaikanischen Parlament vertretenen Parteien erarbeitete, am 25. Juli dieses Jahres dem Parlament präsentierte und von diesem angenommene Verfassung basiert auf dem System des Vereinigten Königreichs (Westminster-System).

Im Jahr 2003 begann eine breite Diskussion über einen neuen Status und eine neue Verfassung. Jamaika wollte 41 Jahre nach der Unabhängigkeit sein Staatsoberhaupt selbst wählen Beim Streit um die zukünftige Verfasstheit Jamaikas handelte es sich lediglich – wie Kritiker meinten – um ein Ablenkungsmanöver von wirklichen Problemen. Substantielle Veränderungen seien nicht vorgesehen. „Hier wird in einer politischen Suppe wild herumgerührt“, erklärte eine Sprecherin der außerparlamentarischen Oppostion in Montego Bay.

In der Tat schwelte die Verfassungsdiskussion seit mehr als einem Dutzend Jahren. Gestritten wurde in der ehemaligen britischen Kolonie, Teil des Commonwealth und zusammen mit zwölf anderen Karibikstaaten formell der britischen Königin unterstellt, seit 1991 über eine neue Verfassung. Im Dezember desselbes Jahres wurde eine Kommission eingesetzt, die dem Parlament 1994 ihren Schlussbericht vorlegen konnte. Nicht mehr als vier Gesetzesvorschläge konnten bis 1999 vorgelegt werden. Noch keine Entscheidung ist zu einer vor zwei Jahren eingereichten Erklärung der Bürgerrechte gefallen.

Die Regierungspartei People’s National Party (PNP) unter Premierminister Percival James Patterson kündigte an, innerhalb der kommenden 18 Monate eine seit zehn Jahren laufende Verfassungsreform zu Ende zu bringen. Konkret geht es bei den verbalen Auseinandersetzungen darum, sich von der britischen Königin und deren Stellvertreter, Generalgouverneur Howard Hanlan Cook, loszusagen, einen eigenen Staatspräsidenten zu wählen und auf diesem Weg weitere koloniale Bande zu kappen. So argumentiert Patterson verbal antikolonialistisch: „Nach 41 Jahren Unabhängigkeit ist es höchste Zeit, dass unser Staat durch eine Person repräsentiert wird, zu der wir eine tatsächliche Verbindung haben.“ Derweil favorisiert die oppositionelle Jamaica Labour Party (JLP) ein eingesetztes Staatsoberhaupt mit überwiegend zeremoniellen Aufgaben.

Kontrovers diskutiert wird ferner der Versuch, den ‘Privy Council’, das oberste Gericht der Commonwealth-Staaten, für Jamaika und einige andere Staaten in der Region durch einen eigenen Karibischen Gerichtshof auszutauschen. »Ich habe keinen Zweifel daran, daß die Mehrheit der Jamaikaner die letzten Spuren des Kolonialismus tilgen will und ein eigenes Oberstes Gericht und ebenso ein Staatsoberhaupt nach eigener Wahl haben möchte«, sagt Patterson.

Für die Vorsitzende der lokalen Menschenrechtsgruppe Jamaicans for Justice, Carolyn Gomes, sind solche Worte „hohles Pathos“ und die bisherige Arbeit an einer neuen Verfassung „bloßes Stückwerk“. „Wir brauchen einen breiten Dialog über eine neue Verfassung, nicht die kleinen Häppchen, die uns bislang vorgesetzt werden.“ Ähnlich enttäuscht zeigt sich Michael Williams vom Parteienzusammenschluß National Democratic Movement (NDM). Für ihn sind die vorgeschlagenen Verfassungsänderungen reine Kosmetik. „Nur fundamentale Änderungen sind annehmbar«, sagte er unlängst in einem Interview mit Radio Jamaica. „Den Generalgouverneur auszutauschen und ihn Staatspräsidenten zu nennen, bedeutet keinen Fortschritt.“

Legislative und Exekutive

Das jamaikanische Parlament besteht aus zwei Kammern, dem Repräsentantenhaus und dem Senat. Die 60 Mitglieder des Repräsentantenhauses (Members of Parliament oder MPs) werden alle fünf Jahre direkt gewählt. Jamaika hat traditionell ein Zweiparteiensystem, einzig die People’s National Party (PNP) und die Jamaica Labour Party (JLP) sind im Parlament vertreten, beide stellten in der Vergangenheit mehrmals Premierminister. Bei der letzten Parlamentswahl am 3. September 2007 hat die PNP nach 18 Jahren die Mehrheit verloren, sie stellen nur noch 27 der 60 Abgeordneten. Andere Parteien und Koalitionen spielen keine Rolle. Die starke Position der Regierung beschränkt die tatsächlichen Einflussmöglichkeiten der Kammer.

Der Senat hat 21 Mitglieder. 13 Senatoren werden durch den Generalgouverneur und acht durch den Oppositionsführer benannt. Der Generalgouverneur muss allerdings den acht vom Oppositionsführer gestellten Kandidaten zustimmen. Ein Mitspracherecht bei politischen Entscheidungen besteht nur in wenigen Gebieten.

An der Spitze der Regierung steht der Premierminister. Er ist – wie bei Ländern mit Westminster-System üblich – mit umfangreichen Kompetenzen ausgestattet und kann viele wichtige Entscheidungen ohne Konsultation des Parlaments tätigen. Die eigentliche Verwaltung des Landes wird von Behörden übernommen, an deren Spitze ein Fachminister steht. Premierminister wird automatisch, nach Ernennung durch den Generalgouverneur, der Vorsitzende der Partei, die die Mehrheit im Parlament hält. Ein Wechsel in der Parteiführung führt binnen weniger Wochen zur Ernennung eines neuen Premierministers. Am 30. März 2006 ersetzte Portia Simpson-Miller von der PNP den aus Gesundheitsgründen zurückgetretenen langjährigen Premierminister Percival J. Patterson. Sie wurde damit die erste weibliche Regierungschefin ihres Landes. Bei den Parlamentswahlen vom 3. September 2007 verlor Simpson-Miller ihre Mehrheit knapp. Ihr Nachfolger als Premierminister wurde am 11. September der bisherige Oppositionsführer Bruce Golding.

Inseloberhaupt