Falkland (East Falkland): Unterschied zwischen den Versionen

Die Seite wurde neu angelegt: „Seit fast zwei Jahrhunderten sind sie ein Zankapfel, die Falkland-Inseln. Frankreich hatte sie, Argentinien möchte sie und Großbritannien besitzt sie. Die wenigen Einwohner sind mit den Briten als Machthabern zufrieden. Die wahren Herren aber sind die Pinguine - mit mehr als einer Million Exemplaren gegenüber knapp 3.500 von der menschlichen Spezies bilden sie eindeutig die Bevölkerungsmehrheit. == '''Name''' == Als im Jahr 1520 der spanische Kapitä…“ |

|||

| Zeile 7: | Zeile 7: | ||

Mit dieser Namensgebung konnten sich die anderen Seemächte freilich nicht abfinden. Der französische Weltumsegler Louis-Antoine de Bougainville führte 1764 die Bezeichnung '''''Isles Malouines''''' ein. Der französische Ausdruck ''malouin'' bezieht sich auf den Heimathafen des Forschers, ''Saint-Malo'' in der Bretagne. Die Inselgruppe hieß demnach „Inseln von Saint-Malo“. Die spanischsprachigen Nachbarn machten daraus '''''Islas Malvinas''''' - und so nennt man die Inselgruppe in der romanischen Welt noch heute. | Mit dieser Namensgebung konnten sich die anderen Seemächte freilich nicht abfinden. Der französische Weltumsegler Louis-Antoine de Bougainville führte 1764 die Bezeichnung '''''Isles Malouines''''' ein. Der französische Ausdruck ''malouin'' bezieht sich auf den Heimathafen des Forschers, ''Saint-Malo'' in der Bretagne. Die Inselgruppe hieß demnach „Inseln von Saint-Malo“. Die spanischsprachigen Nachbarn machten daraus '''''Islas Malvinas''''' - und so nennt man die Inselgruppe in der romanischen Welt noch heute. | ||

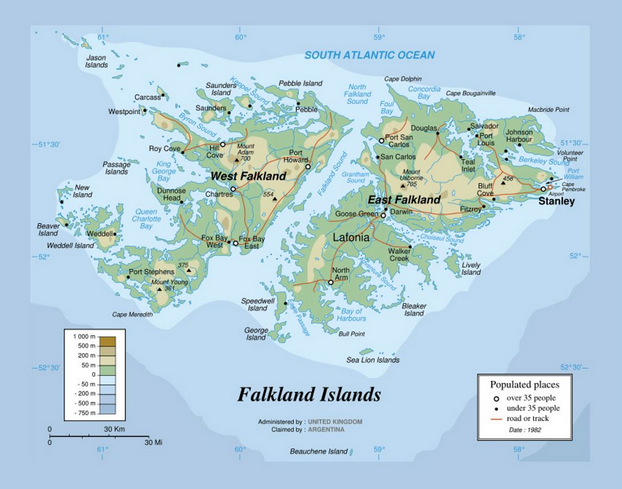

[[Datei:Falkland Islands map.png|rechts]] | |||

* abchasisch: Фолклэнд [Folklend] | * abchasisch: Фолклэнд [Folklend] | ||

| Zeile 262: | Zeile 263: | ||

== '''Lage''' == | == '''Lage''' == | ||

Die Falkland-Inseln alias Malvinas liegen vor der Küste Argentiniens im südlichen Atlantik auf durchschnittlich 51°56’ s.B. und 59°31’ w.L.. Die zentralen Koordinaten für die Hauptinsel East Falkland lauten 51°55‘ s.B. und 58°33‘ w.L.. Sie befinden sich auf der gleichen geografischen Breite wie die zu Neuseeland gehörigen Auckland Islands sowie der äußerste Süden Chiles und Argentiniens. Die Falkland-Inseln sind 473 km von der patagonischen Küste entfernt. Ihre Küstenlänge beträgt insgesamt 3980 km. | Die Falkland-Inseln alias Malvinas liegen vor der Küste Argentiniens im südlichen Atlantik auf durchschnittlich 51°56’ s.B. und 59°31’ w.L.. Die zentralen Koordinaten für die Hauptinsel East Falkland lauten 51°55‘ s.B. und 58°33‘ w.L.. Sie befinden sich auf der gleichen geografischen Breite wie die zu Neuseeland gehörigen Auckland Islands sowie der äußerste Süden Chiles und Argentiniens. Die Falkland-Inseln sind 473 km von der patagonischen Küste entfernt. Ihre Küstenlänge beträgt insgesamt 3980 km. | ||

[[Datei:East Falkland.png|rechts|776x776px]] | |||

| Zeile 2.243: | Zeile 2.245: | ||

== '''Persönlichkeiten''' == | == '''Persönlichkeiten''' == | ||

Die wichtigsten Persönlichkeiten der Falklandinseln | Die wichtigsten mit Falkland verbundenen Persönlichkeiten sind: | ||

* James Strong (erwähnt 1690): Britischer Kapitän, der als erster die Meerenge zwischen den Falklandinseln „Falkland Channel“ nannte, nach der der Inselname abgeleitet wurde. | |||

* Louis-Antoine de Bougainville (1729 bis 1811): Französischer Offizier und Entdecker, der 1764 die erste dauerhafte Siedlung auf East Falkland gründete. Er nannte die Inseln „Îles Malouines“, woraus später der spanische Name „Malvinas“ entstand. | |||

* Luis Elías Vernet (1791 bis 1871): Ein Kaufmann mit US-amerikanischem Pass, der von der argentinischen Regierung 1828 zum ersten Gouverneur der Falklandinseln ernannt wurde. Er versuchte, die Robbenjagd zu regulieren und begründete wichtige Ansprüche Argentiniens auf die Inseln. | |||

* Gerald Cheek (* 1941): um 1980 Direktor der Zivilen Luftfahrt, spielte eine Schlüsselrolle beim Wiederaufbau des Flugdienstes nach dem Falklandkrieg | |||

== '''Fremdenverkehr''' == | == '''Fremdenverkehr''' == | ||

| Zeile 2.270: | Zeile 2.277: | ||

== '''Literatur''' == | == '''Literatur''' == | ||

* wikipedia = | * wikipedia = https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Falkland_Islands | ||

* wikitravel = | * wikitravel = https://wikitravel.org/en/Falkland_Islands | ||

* wikivoyage = | * wikivoyage = https://de.wikivoyage.org/wiki/Falklandinseln | ||

=== '''Reiseberichte''' === | === '''Reiseberichte''' === | ||

* The British Shop: Falklandinseln - eine Reise zum Ende der Welt (27.7.2024) = https://blog.the-british-shop.de/page/view/2024/07/die-falkland-inseln-eine-reise-zum-ende-der-welt<br />Sandra Schänzer: Falklandinseln (11. bis 18.1.2025) = https://www.sandra-schaenzer.de/falklandinseln.php | |||

* Travel Inspired: Falklandinseln - Reiseberichte = https://travelinspired.de/antarktis/falklandinseln/ | |||

=== '''Videos''' === | === '''Videos''' === | ||

* Falkland | * Falkland Islands 4k = https://www.youtube.com/watch?v=WOkAyEtVq8w | ||

* Der Falkland Krieg. Die wahre Geschichte des Konmflikts um die Malwinas = https://www.youtube.com/watch?v=Pqfzs9J4CvM | |||

* Warum die Briten die Dalklandinseln nicht abgeben = https://www.youtube.com/watch?v=5PzVhrHUHB8 | |||

* Warum will jemand auf den Falklandinseln leben = https://www.youtube.com/watch?v=RvYarKCId5c | |||

* Travel Discovery: Falkland Islands = https://www.youtube.com/watch?v=Np_kuhzwfVU | |||

=== '''Atlas''' === | === '''Atlas''' === | ||

* Falkland, openstreetmap = | * Falkland, openstreetmap = https://www.openstreetmap.org/#map=8/-51.971/-60.529 | ||

* Falkland, Satellit = | * Falkland, Satellit = https://satellites.pro/Falkland_Islands_map | ||

== '''Reiseangebote''' == | == '''Reiseangebote''' == | ||

Falkland Tourism = https://www.falklandislands.com/ | |||

Falklandinseln, Urlaub für Naturliebhaber = https://www.diamir.de/falklandinseln | |||

== '''Forum''' == | == '''Forum''' == | ||

Hier geht’s zum Forum: | Hier geht’s zum Forum: | ||

Version vom 3. Oktober 2025, 17:12 Uhr

Seit fast zwei Jahrhunderten sind sie ein Zankapfel, die Falkland-Inseln. Frankreich hatte sie, Argentinien möchte sie und Großbritannien besitzt sie. Die wenigen Einwohner sind mit den Briten als Machthabern zufrieden. Die wahren Herren aber sind die Pinguine - mit mehr als einer Million Exemplaren gegenüber knapp 3.500 von der menschlichen Spezies bilden sie eindeutig die Bevölkerungsmehrheit.

Name

Als im Jahr 1520 der spanische Kapitän Esteban Gómez im Dienste des spanischen Weltumseglers Fernão de Magalhães an der Inselgruppe vorbeisegelte, nannte er sie San Antonio gemeint hat, den heiligen Antonius. Seine Mannschaft aber hatte einen anderen Namen parat: Islas de Sansón y de los Patos „Inseln Samsons und der Enten“. Sebastian Cabot übernahm 1544 diese Bezeichnung und formte sie in Yas de Sansne um. Bartholomew Olives machte daraus 1562 Islas Santon, während Juan Martinez nach 1580 von den Islas de los Patos, den „Enteninseln“, berichtete.

Spätere Besucher benannten die Inseln nach sich selbst. John Davis etwa schrieb 1592 von Davis’ Southern Islands „Davis’ südliche Ländereien“, Richard Hawkins 1594 von Hawkins’ Maiden Land „Hawkins Jungfrauenland“ und der Holländer Sebald de Werth im Jahr 1600 von den Islas Sebaldinas („Sebaldinische Inseln“) bzw. Sebaldes. So blieb es eine Zeitlang, bis 1690 John Strong mit seiner Expedition hierhergelangte. Zum Dank an den Finanzier seiner Reise nannte er die die die Inselgruppe durchziehende Meerenge Falkland Channel nach Anthony Cary Fifth Viscount Falkland (1659 bis 1694). Woodes Rogers machte daraus 1708 die Bezeichnung Falkland’s Land. Der Name Falkland Islands findet sich erstmals im Jahr 1766 bei Captain John McBride.

Mit dieser Namensgebung konnten sich die anderen Seemächte freilich nicht abfinden. Der französische Weltumsegler Louis-Antoine de Bougainville führte 1764 die Bezeichnung Isles Malouines ein. Der französische Ausdruck malouin bezieht sich auf den Heimathafen des Forschers, Saint-Malo in der Bretagne. Die Inselgruppe hieß demnach „Inseln von Saint-Malo“. Die spanischsprachigen Nachbarn machten daraus Islas Malvinas - und so nennt man die Inselgruppe in der romanischen Welt noch heute.

- abchasisch: Фолклэнд [Folklend]

- acehnesisch: Falkland

- adygisch: Фолклэнд [Folklend]

- afrikaans: Falkland

- akan: Fɔlkman Aeland

- albanisch: Ishujt Falkland

- alemannisch: Falkland

- altaisch: Фaкляндия [Fakljandija]

- amharisch: ፋልክላንድ [Falkland]

- angelsächsisch: Falkland

- arabisch: جزر فوكلاند [Juzur Fuklānd]

- aragonesisch: Islas Malbinas

- armenisch: Ֆալկլանդիա [Falklandia], Ֆոլկլենդյան կղզիներ [Folk’lendyan kghziner]

- aromunisch: Falkland

- aserbaidschanisch: Folkland

- assamesisch: ফকল্যান্ড [Fôkland]

- asturisch: Islles Malvinas

- awarisch: Фолклэнд [Folklend]

- aymara: Malvina

- bairisch-österreichisch: Foiklånd

- bambara: Maluwini Gun

- bandscharisch: Falkland

- baschkirisch: Фолкланд [Folkland]

- baskisch: Falklandak, Malvinak

- bengalisch: ফকল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জ [Fôkland Dwipponjo]

- bhutanisch: ཕཱལ་ཀ་ལནཌ་ [Phal-ka-land]

- biharisch: फॉकलैंड [Phokland]

- bikol: Islang Falkland

- birmanisch: ဖောက်လန်ကျွန်း ]Phauklan Kyun]

- bislama: Falkland

- bosnisch: Фокландска oстрва [Foklandska ostrva]

- bretonisch: Inizi Falkland

- bulgarisch: Фолкландските острови [Folklandskite ostrovi], Малвински острови [Malvinski ostrovi]

- burjatisch: Фoлклeнди [Folklendi]

- cebuano: Kapupud-ang Falkland

- chakassisch: Фoлкляндия [Folkljandija]

- chavakano: Falkland

- chinesisch: 福克兰群岛 [Fú kèlán qúndǎo]

- dari: Fōklend

- dänisch: alklandsøerne

- deutsch: Falkland, Falkland-Inseln

- emilianisch: Falkland

- englisch: Falkland, Falkland Islands

- esperanto: Falklandoj

- estnisch: Falklandi saared

- estremadurisch: Islas Malvinas

- ewe: Falkland ƒudomekpowo nutome

- färingisch: Falklandsoyggjar

- fidschianisch: Falkland

- finnisch: Falklandinsaaret

- flämisch: Falkland

- franko-provenzalisch: Iles Malvines

- französisch: Îles Malouines, Îles Falkland

- friesisch: Falklâneilannen

- friulanisch: Falkland

- ful: Duuɗe Falkland

- gagausisch: Falkland Adaları

- galizisch: Illas Malvinas

- ganda: Bizinga by'eFalikalandi

- gälisch: Eileanan Falkland

- georgisch: ფალკლენდის კუნძულები [Ṗoklandin kundzulebi]

- griechisch: Νήσοι Φώκλαντ [Nésoi Fôklant], Φόκλαντ [Fóklant], Φώλκλαντ [Fôlklant], Φάλκλαντ [Fálklant]

- grönländisch: Falklandi Qeqertaq

- guarani: Malvina

- gudscheratisch: ફૉકલૅન્ડ દ્વીપસમૂહ [Phōklæṇḍ Dvīpasamūh]

- guyanisch: Faklan

- haitianisch: Fokland, Foklann

- hakka: 法克蘭 [Fat-khak-lân]

- hausa: Tsibiran Falkilan

- hawaiianisch: Palakalan

- hebräisch: איי פוקלנד [ha-Iyim P’okland]

- hindi: फॉकलैंड [Phokland]

- ido: Falklandi

- igbo: Fokland

- ilokano: Falkland

- indonesisch: Falkland

- interlingua: Falkland

- irisch: Oileáin Falkland

- isländisch: Andkínaeyjar, Suðurfareyjar, Falklandseyjar

- italienisch: Isole Falkland

- jakutisch: Фолклэнд Aрыылара [Folklend Aryylara]

- jamaikanisch: Foklend

- japanisch: フォークランド諸島 [Fōkurando Shotō]

- jerseyanisch: Îles Malvines

- jiddisch: פֿאלקלאַנד [Falkland]

- kabardisch: Фолклэнд тIыгухэр [Folklend tygucher]

- kabylisch: Falkland

- kalmükisch: Фолкленд [Folkland]

- kambodschanisch: កោះហ្វូលខ្លែន [Kaoh Falkland]

- kanaresisch: ಫಾಕ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ದ್ವೀಪಗಳು [Phāklyānḍ dvīpagaḷu]

- kapverdisch: Ilhas Falkland

- karakalpakisch: Folklend Atawları

- karatschai-balkarisch: Фолкленд [Folkland]

- karelisch: Фaлкланд [Falkland]

- kasachisch: Фолкленд Aралдары [Folklend Arallary]

- kaschubisch: Falklandy, Malwiny

- katalanisch: Illes Malvines

- kikuyu: Visiwa vya Falkland

- kirgisisch: Фолкленд аралдары [Folkland araldary]

- komi: Фoлкляндия [Folkljandija]

- kongolesisch: Falkland

- koreanisch: 포클랜드 제도 [Pokŭllendŭ Jedo]

- kornisch: Ynysow Falkland

- korsisch: Isule Falkland

- krimtatarisch: Фалклендлap [Falklendlar]

- kroatisch: Falklandski otoci, Malvinski otoci

- kumükisch: Фoлклянд [Folkljand]

- kurdisch: Fôklanda

- ladinisch: Falkland

- laotisch: ເກາະຟອກແລນ [Kao Falkland]

- lateinisch: Malvinae Insulae

- lesgisch: Фoлклянд [Folkljand]

- lettisch: Folklenda salas, Malvinu salām

- letzeburgisch: Falkland Inselen

- ligurisch: Isoe Falkland

- limburgisch: Falklandeilen

- lingala: Bisanga bya Maluni

- litauisch: Folklando salos, Malvinų salos

- livisch: Falkland

- lombardisch: Isol Falkland

- luba-katanga: Lutanda lua Maluni

- madegassisch: Fokland

- makedonisch: Фaлкландски Острови [Falklandski Ostrovi]

- malaisch: Falkland

- malayalam: ഫോക്ക്ലാൻഡ് ദ്വീപുകൾ [Phokklāṇḍ Dvīpukaḷ]

- maltesisch: Gżejjer Falkland

- manx: Ellanyn ny Falkland

- maori: Fakalan

- marathisch: फॉकलैंड [Phokland]

- mari: Фолкленд Oшмаотывлӓ [Folklend Ošmaotyvjä]

- mindeng: 法克蘭 [Hók-lân]

- mingrelisch: ფოლკლენდიშ კოკეფი [Ṗoklandit Lolepi]

- minnan: 法克蘭 [Huat-khì-lân]

- mirandesisch: Illas Falkland

- moldawisch: Фaлкланд Инcyлe [Falkland Insule]

- mongolisch: Фолклендийн арлууд [Folklandiyn arluud]

- mordwinisch: Фoлклeнд [Folklend]

- nahuatl: Falklantlān

- nauruanisch: Fakland

- nepalesisch: फॉकलैंड [Phokland]

- niederländisch: Falklandeilanden

- norwegisch, volkssprachlich: Falklandsøyene

- norwegisch, hochsprachlich: Falklandsøyane

- novial: Falklande Isles

- okzitanisch: Isclas Falkland

- orissisch: ଫଲ୍କଲ୍ୟାଣ୍ଡ୍ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ [Phalklyāṇḍ Dweepapunja]

- oromo: Fooklaandi

- ossetisch: Фoлкляндия [Folkljandija]

- pampangan: Falkland

- pandschabisch: ਫਾਕਲੈਂਡ [Phākalaiṇḍ]

- panganisan: Falkland

- papiamentu: Falkland

- paschtunisch: فالکلېنډ [Falkland]

- persisch: جزایر فالکلند ]Jazāyer-e Falkland]

- piemontesisch: Isole Falkland

- pitkernisch: Falkland Ailen

- polnisch: Falklandy, Malviny

- portugiesisch: Malvinas, Falklands

- provenzalisch: Iles Malvines

- quetschua: Malvina

- rätoromanisch: Falkland

- ripuarisch: Falkland Inselen

- romani: Falkland

- rumänisch: Insulele Falkland

- rundi: Izinga rya Filikilandi

- russisch: Фолклендские острова [Folklendskije ostrova], Мальвинские острова [Mal’vinskije ostrva]

- ruthenisch: Фaлклендові Острови [Falklendovi Ostrovy]

- rwandesisch: Ibirwa bya Folukilande

- samisch: Falkland

- samoanisch: Fakalan

- samogitisch: Falkland Salas, Malvėnu Salas

- sango: Âzûâ tî Mälüîni

- sardisch: Falkland

- saterfriesisch: Falklound-Ailounde

- schwedisch: Falklandsöarna

- serbisch: Фокландска Острва [Foklandska Ostrva]

- seschellisch: Iles Falkland

- shona: Zvitsuwa zveFalklands

- sindhi: فڪلينڊ [Fakland]

- singalesisch: ෆොක්ලෑන්ඩ් දිවයින [Phoklānd Divaina]

- sizilianisch: Ìsuli Falkland

- slovio: Falkland

- slowakisch: Falklandské ostrovy

- slowenisch: Falklandsko otočje

- somalisch: Jaziiradaha Fooklaan

- sorbisch: Falklandske Kupy

- spanisch: Islas Malvinas

- sudovisch: Falkland

- sundanesisch: Kapulöoan Falkland

- surinamesisch: Falkland

- swahili: Visiwa vya Falkland

- syrisch: ܦܐܠܟܠܢܕ [Falkland]

- tabassaranisch: Фолкленд [Folkland]

- tadschikisch: Ҷазираҳои Фолкланд [Časirachoi Folkland]

- tagalog: Kapuluang Falkland

- tahitianisch: Fakalan

- tamilisch: ஃபாக்லாந்து தீவுகள்

- tatarisch: Фолкланд утравы [Folkland utravy]

- telugu: ఫాక్లాండ్ దీవులు [Phāklāṇḍ Dīvulu]

- thai: หมู่เกาะฟอล์คลันด์ [Mū̂k̀x Foklǣnd]

- tibetisch: ཕཱལ་ཀ་ལནཌ་ [Phal-ka-land]

- tigrinisch: ፋልክላንድ [Falkland]

- timoresisch: Falkland

- tok pisin: Falkland

- tonganisch: ʻOtumotu Fākalani

- tschechisch: Falklandy, Malviny

- tschetschenisch: Фолкленд [Folkland]

- tschuwaschisch: Фолкленд [Folkland]

- turkmenisch: Falkland adalary

- tuwinisch: Фолкланд аралдары [Folkland araldary]

- türkisch: Falkland Adaları

- udmurtisch: Фолкленд [Folkland]

- uigurisch: فوكىلاند ئاراللىرى [Fokiland Aralliri]

- ukrainisch: Фaлклендові Острови [Falklendovi Ostrovy]

- ungarisch: Falkland-szigetek, Malvin-szigetek

- urdu: فاکلینڈ ]Fākland]

- usbekisch: Falkland orollari

- venezianisch: Ìxołe de Falkland

- vietnamesisch: Quần đảo Phôk Lan

- visayan: Falkland

- volapük: Falklandäns, Malvinäns

- voronisch: Falklandisaart

- walisisch: Ynysoedd y Falkland

- wallonisch: Iyes Falkland

- weißrussisch: Фальклендзкія выспы [Fal’klendzkija vyspy], Мальвінскія выспы [Mal’vinskija vyspy]

- wepsisch: Falkland

- winaray: Kapuropud-an Falkland

- wolof: Dunu Falkland, Dunu Fooklaand

- xhosa: Falkland

- yoruba: Àwọn Erékùṣù Falkland, Orílẹ́ède Etikun Fakalandi

- yukatekisch: Malvina

- zazakisch: Fôklanda

- zulu: Ama-Falkland

Offizieller Name: East Falkland bzw. Falkland Islands

- Bezeichnung der Bewohner: Falkland Islanders (Falkländer)

- adjektivisch: falkland (falkländisch)

Kürzel:

- Landescode: FK / FLK

- Deutsch: FLK

- Alternativ: FLD

- Sport: FLK (inoffiziell)

- Kfz: FK (inoffiziell)

- FIPS-Code: FK

- ISO-Code: FK, FLK, 238

- Internet: .fk

Lage

Die Falkland-Inseln alias Malvinas liegen vor der Küste Argentiniens im südlichen Atlantik auf durchschnittlich 51°56’ s.B. und 59°31’ w.L.. Die zentralen Koordinaten für die Hauptinsel East Falkland lauten 51°55‘ s.B. und 58°33‘ w.L.. Sie befinden sich auf der gleichen geografischen Breite wie die zu Neuseeland gehörigen Auckland Islands sowie der äußerste Süden Chiles und Argentiniens. Die Falkland-Inseln sind 473 km von der patagonischen Küste entfernt. Ihre Küstenlänge beträgt insgesamt 3980 km.

Geografische Lage:

- nördlichster Punkt: 51°13‘58“ s.B. (Cape Dolphin) bzw. 50°59’55“ s.B. (Northwest Jason)

- südlichster Punkt: 52°32‘20“ s.B. (Bull Point) bzw. 52°55’04“ s.B. (Beauchêne Island)

- östlichster Punkt: 57°42’53“ w.L. (Cape Pembroke)

- westlichster Punkt: 59°44‘46“ w.L. (Ruggles Point) bzw. 61°19’33“ w.L. (Landsend Bluff auf New Island)

Entfernungen:

- Staten Island / Feuerland (Cabo San Juan) 334 km

- Patagonien / Argentinien (Punta Medanosa) 473 km

- Antarktis (Trinity Peninsula) 1185 km

- South Georgia (Willis Islands) 1455 km

- Uruguay (Punta del Este) 1790 km

- Tristan da Cunha (Anchorstock Point) 3990 km

- Gough Island (West Point) 4340 km

- Saint Helena (Speery Island) 5980 km

Zeitzone

Auf den Falkland-Inseln gilt die Atlantic Standard Time (Atlantische Zeit), abgekürzt AST (AZ), 5 Stunden hinter der Mitteleuropäischen Zeit (MEZ, UTC-4). Vom ersten Sonntag im September bis zum ersten Sonntag nach dem 15. April gilt die Atlantic Daylight Time (Atlantische Sommerzeit), 4 Stunden hinter der MEZ. Die Realzeit liegt um 3 Stunden 24 Minuten bis 51 Minuten (East Falkland 24 bis 32 Minuten) hinter der Koordinierten Weltzeit (UTC).

Fläche

Die Falkland-Inseln bestehen aus zwei Haupt- und 776 kleineren Inseln, die durch die Falkland-Meerenge in zwei Hauptgruppen unterteilt werden. Die Gesamtfläche der Inseln beträgt 12.173 km² bzw. 4.692 mi² inklusive Flutbereich 12.177 km². Die größten Inseln sind Ost-Falkland, das mit 6.605 km² rund die Hälfte des Archipels einnimmt, und West-Falkland mit 5.413 km². Bis 1985 gehörten die Insel Südgeorgien (3.755 km², rund 1290 km südöstlich der Falkland-Inseln) und die Süd-Sandwich-Inseln (337 km², rund 750 km südöstlich von Südgeorgien) zu den Falkland-Inseln. Der West-Ost-Durchmesser zwischen New Island / Landsend Bluff und Cape Pembroke beträgt 248,2 km, die Nord-Süd-Breite zwischen Eddystone Rock und Sea Lion Island 138,9 km. Die Hauptinsel East Falkland durchmisst von Nordosten nach Südwesten 146,6 km, von Nordwesten nach Südosten 82,9 km. Höchster Punkt der Inselgruppe ist der Mount Usborne auf East Falkland mit 708 m. Die tiefste Stelle liegt auf Meeresniveau, die mittlere Seehöhe bei 41 m.

Flächenaufteilung:

- Wiesen und Weiden 11 300 km² (92,8 %)

- Moore und Gewässer 853 km² (7,2 %)

- Verbautes Gelände 20 km² (0,0 %)

Maximaler Tidenhub:

- Egg Harbour 4,2 m

- Dyke Island 3,9 m

- Gull Harbour 3,9 m

- Saunders Island 3,8 m

- Westpoint Island 3,8 m

- Chartres 3,7 m

- Port Egmont 3,7 m

- Keppel Sound 3,5 m

- Roy Cove 3,5 m

- New Island 3,4 m

- Hill Cove 3,2 m

- Pebble Island 2,9 m

- Northwest Islands 2,7 m

- Port Salvador Entrance 2,7 m

- Ajax Bay 2,6 m

- Port San Carlos 2,6 m

- Tamar Pass 2,6 m

- Brenton Loch 2,5 m

- Golding Island 2,4 m

- Swan Island 2,4 m

- Port Howard 2,3 m

- Berkeley Sound 2,0 m

- Fitzroy Creek 1,9 m

- Stanley 1,9 m

- Lively Settlement 1,7 m

- Walker Creek 1,7 m

- Great Island 1,6 m

- Mare Harbour 1,6 m

- Port Stanley 1,6 m

- Port Louis / Berkeley Sound 1,5 m

- Port Stephens 1,5 m

- Bleaker Island 1,4 m

- Darwin Harbour 1,4 m

- Albemarle 1,3 m

- Fanny Cove Creek 1,3 m

- Adventure Sound 1,2 m

- North Arm 1,1 m

- Fox Bay 0,9 m

- Speedwell Island 0,8 m

Grenzverlauf

Der Falkland-Archipel wurde am 2. Januar 1842 britisch-koloniales Territorium. Von 21. Juli 1908 bis 3. März 1962 gehörten dazu auch die South Shetland Islands, die South Orkney Islands und Grahamland auf der Antarktis sowie bis 3. Oktober 1985 Südgeorgien.

Geologie

Die heutige Landschaft der Falklandinseln wurde durch die wiederholten Vergletscherungen im Eiszeitalter geformt. Dabei bildete sich vor allem eine glaziale Abtragungslandschaft. Fjorde, Rundhöcker und durch das Eis geformte Seen sind typisch. In der Nacheiszeit sind viele Landstriche aufgrund des feuchtkalten Klimas vermoort.

Als vor etwa 400 Millionen Jahren der Superkontinent Gondwana auseinanderbrach, löste sich zwischen dem heutigen Südafrika und der Antarktis ein kleineres Stück, die heutigen Falkland Inseln. Während in der Folgezeit die Erdteile weiter auseinander drifteten, wanderten die Falkland Inseln mit einer Geschwindigkeit von etwa 4 cm pro Jahr (entspricht der Wachstumsgeschwindigkeit von Fingernägeln) nach Westen, wobei sie sich um 180 Grad drehten. Vor etwa 150 Millionen Jahren liefen sie am Patagonischen Schelf des Südamerikanischen Kontinents auf. Aus geologischer Sicht sind die Falkland-Inseln daher kein Bestandteil Südamerikas, vielmehr hat die ursprüngliche Nähe zu Südafrika dazu geführt, dass auf den Falklands seit mehreren Jahren nach Gold und Diamanten gesucht wird, bisher jedoch ohne größeren Erfolg. Die Falkland Inseln bestehen überwiegend aus Quarzit und Sandstein. Zahlreiche Funde von Fossilien, besonders im Bereich von Lafonia im Südteil der Ost-Falklands, sind auch Zeugnis von einer Hebung des Meeresbodens. Die jüngste geologische Lage bildet die alles überlagernde Torfschicht. Der Torf stellte bis in die jüngste Vergangenheit die Haupt-Energiequelle zum Heizen und Kochen dar. Erst vor wenigen Jahren wurde die Versorgung auf andere Energiequellen wie Öl, Wind- und Solarenergie umgestellt. Durch das intensive Torfstechen kam es in Stanley im Jahre 1886 zu einer Katastrophe: Durch ungewöhnlich starke Regenfälle füllten sich die ausgestochenen Torffelder mit Wasser. Daraufhin wurde eine Schlammlawine ausgelöst, die quer durch Stanley verlief und zwei Todesopfer forderte sowie Kirche, Schule und zahlreiche Häuser zerstörte.

Ein besonderes landschaftliches Merkmal der Falkland-Inseln sind die so genannten stone runs („Steinflüsse“). Diese zum Teil mehrere Kilometer langen und mehrere Hundert Meter breiten Felsformationen bildeten sich während der letzten Eiszeit. Durch den Frost wurden Blöcke unterschiedlicher Größe von den höher gelegenen Felsformationen abgesprengt. Diese glitten dann auf dem geforenen und von einer dünnen Schlammschicht bedeckten Boden langsam talwärts. Unterstützt durch den Wechsel von Tau- und Frostperioden wurden sie dabei der Größe nach sortiert, so dass im Querschnitt eine deutliche Schichtung mit von unten nach oben immer größer werdenden Felsbrocken erkennbar wird.

Landschaft

Die Falklandinseln bestehen aus fast 800 Inseln, deren wichtigste Westfalkland und Ostfalkland sind. Die nördlichen Teile der beiden Hauptinseln sind von Hügelketten überzogen. Sie verlaufen in West-Ost-Richtung und erreichen im Mount Usborne (spanisch Cerro Alberdi) auf Ostfalkland 708 m Höhe. Der zweithöchste Berg heißt Mount Adam (spanisch Monte Independencia) und befindet sich auf Westfalkland.

Zwischen Ost- und Westfalkland verläuft der breite Falklandsund (spanisch Estrecho de San Carlos), an dem Port Howard (spanisch Puerto Mitre) liegt. Auch die Ostinsel selbst wird von einem langen Fjord (bei Darwin) beinahe in zwei Hälften geteilt; an ihrer zum Atlantik blickenden Ostküste liegt die Hauptstadt Stanley mit rund 2.000 Einwohnern. Von den übrigen 200 Inseln sind nur etwa fünf größer als 10 km².

Erhebungen

- Mount Usborne 708 m

- Mount Wickham 628 m

See

- Lake Sulivan 6,9 km²

Fluss

- San Carlos River 38,5 km

Inseln Fläche Ausmaße Seehöhe

East Falkland 6605,0 km² 146,6 x 82,9 km 705 m

West Falkland 4530,8 km² 149,8 x 86,2 km 700 m

Weddell Island 254,0 km² 24,4 x 21,9 km 383 m

Saunders Island 124,0 km² 20,3 x 17,9 km 488 m

Pebble Island 103,4 km² 29,7 x 8,7 km 277 m

Lively Island 55,9 km² 14,5 x 11,5 km 37 m

Speedwell Island 51,5 km² 22,0 x 6,9 km 45 m

Beaver Island 48,6 km² 10,9 x 8,7 km 234 m

Bleaker Island 48,5 km² 19,0 x 2,5 km 29 m

Keppel Island 36,3 km² 11,0 x 6,8 km 341 m

George Island 24,0 km² 12,4 x 5,0 km 35 m

Carcass Island 18,9 km² 10,5 x 4,0 km 304 m

West Point Island 12,6 km² 6,5 x 4,2 km 369 m

Sea Lion Island 9,1 km² 7,8 x 2,6 km 18 m

Flora und Fauna

Die Flora der Falklandinseln ist geprägt von Graslandschaften, Mooren und robusten Pflanzen wie Tussockgras, während größere Bäume aufgrund des rauen Klimas fehlen. Die Fauna umfasst zahlreiche Seevögel, darunter Pinguine und Albatrosse, sowie Meeressäuger wie Seelöwen, Seeelefanten und Wale.

Flora

Insgesamt verzeichnet die Flora der Falklands 278 Arten. Das subantarktische Klima erlaubt nur das Wachstum von kleinen, maximal 1 m hohen Zwerg-Birken. Die Inseln sind überzogen von zahlreichen Gräsern – meist Seggen- und Rispengräserarten – sowie verschiedenen Kleearten, eine Besonderheit ist die ansonsten nur in Südamerika heimische Arachnitis uniflora.

Mehr oder weniger die gesamten Falkland.Inseln sind von ausgedehnten Tangwäldern, dem sogenannten Kelp, umgeben. Damit werden verschiedene Arten von Braunalgen der Ordnung Laminariales bezeichnet, die sich mit ihren Scheinwurzeln, den sogenannten Rhizoiden, an den Felsen festsetzen. Das Wachstum dieser Algen kann unter günstigen Nährstoff- und Lichtverhältnissen pro Tag über 1 cm betragen, und eine Art, Macrocystis pyrifera, kann eine Gesamtlänge von über 60 m erreichen. Der dadurch entstehende „Unterwasserdschungel“ bietet Lebensraum für zahlreiche Meereslebewesen und dient vielen auch als Kinderstube. Dem Kelp haben die Falkländer auch ihren Spitznamen Kelper zu verdanken.

Das Tussockgras (Poa flabellata) bildete einst ein schier undurchdringliches Dickicht entlang der gesamten Küstenlinie der Falkland-Inseln. Die teilweise über 3 m hoch werdende Pflanze wurde, aus der Ferne und von See aus betrachtet, von den frühen Entdeckern für einen Baum gehalten. Ökologisch betrachtet ist diese Verwechslung gar nicht so unsinnig, denn viele Vogelarten nutzen das Tussockgras zum Nisten: Sturmvögel und Magellanpinguine graben ihre Bruthöhlen in den Fuß des Tussockgrases, Singvögel bruten zwischen den Halmen und einige Raubvogelarten nisten oben auf den Bulten. In der Vergangenheit ist das Tussockgras durch Überweidung bis auf wenige Restbestände auf kleineren, vorgelagerten Inseln und geschützten Gebieten entlang der Hauptinsel fast vollständig verschwunden, und damit auch der Lebensraum für viele Tierarten. In den letzten Jahren wird aber zunehmend versucht, die noch vorhandenen Bestände zu schützen bzw. neue anzupflanzen.

Eine weitere, kaum zu übersehende Pflanze ist die Krähenbeere (Empetrum rubrum), die von den Falkländern als „Diddle-Dee“ bezeichnet wird. Dieser mehrjährige Zwergstrauch ist ein typisches Hochmoor-Gewächs. Die Krähenbeere blüht im Oktober und die Früchte dienen besonders den Magellangänsen als Nahrung. Die Falkländer stellten in früheren Jahren auch Marmelade aus den Beeren her, die ziemlich bitter schmeckte. Daher ist diese Tradition auch mehr oder weniger ausgestorben, aber an und an findet man in den Läden noch kleine Gläschen für den touristischen Bedarf.

Eine sehr auffällige Pflanze, besonders in der Nähe von Siedlungen, ist der Stechginster (Ulex europaea). Wie der wissenschaftliche Name schon verrät, handelt es sich dabei um eine eingeschleppte Pflanzenart, die von den Siedlern als blühender Zaun-Ersatz gepflanzt wurde. Besonders im Frühling bringen die gelben Blüten des Stechginsters einen deftigen Farbklecks in die ansonsten recht eintönige Landschaft der Falkland-Inseln. Ebenfalls nur an geschützten Stellen im Bereich von Siedlungen findet man vereinzelt Bäume; dabei handelt es sich ausnahmslos um eingeführte Arten, da die starken Westwinde und der saure Boden eine natürliche Ansiedlung von Bäumen auf den Falkland-Inseln verhindert haben.

Fauna

Es gab auf den Falklandinseln nur ein heimisches Landsäugetier, den Falklandfuchs, der im 19. Jahrhundert ausgerottet wurde. Daneben gibt es 63 heimische Vogelarten, darunter Albatrosse, Versicolorenten, Geierfalken und den endemischen Falklandpieper. An den Küsten brüten Pinguinkolonien, die mehrere Millionen Individuen umfassen. Außerdem findet man an den Küsten Kolonien von Seelöwen und See-Elefanten. Heute gibt es auf den Inseln neben den sehr häufigen Schafen zahlreiche eingeschleppte Tiere, wie etwa Ratten, Mäuse, Kaninchen und Katzen

Unter den Seevögeln sind besonders der Schwarzbrauenalbatros (Diomedea melanophris), der Dünnschnabel-Sturmvogel (Pachyptila belcheri) und der Felsenpinguin (Eudyptes chrysochome) zu erwähnen, die alle drei ihre weltweit größten Brutbestände auf den Falklands haben. Sowohl die Bestände des Schwarzbrauenalbatrosses als auch der der Felsenpinguine sind in den letzten Jahrzehnten stark rückläufig, was auf ozeanografische Veränderungen in den umliegenden Meeresgebieten und die kommerzielle Fischerei zurückgeführt wird. Durch umfangreiche Forschungsprogramme soll dieser Trend nun genauer analysiert und entsprechende Gegenmaßnahmen eingeleitet werden. Es brüten noch weitere vier Pinguinarten (Königs-, Esels-, Magellan und Goldschopfpinguin) und diverse Sturmvogelarten auf den Falklands. Aus Südamerika kommen zahlreiche Wasser-, Wat-, Raub- und Singvogelarten, darunter auch zwei endemische Arten, die Falkland-Dampfschiffente (Tachyeres brachypterus) und Cobb’s Hauszaunkönig (Troglodytes cobbi). Fast überall trifft man auf Magellangänse (Chloephaga picta), obwohl diese früher als Nahrungs-Konkurrent für die Schafe angesehen und heftig verfolgt wurden. Ein ähnliches Schicksal teilten die Falkland-Caracaras (Phalcoboenus australis), die mit insgesamt weniger als 1000 Brutpaaren zu den seltensten Raubvögeln der Welt gehören, und nur auf den Falkland-Inseln und einigen, Kap Hoorn vorgelagerten Inseln vorkommen. Inzwischen sind sie, wie die meisten anderen Tierarten auf den Falklands, unter Schutz gestellt worden. Auf Ratten-freien Inseln ist zudem eine reichhaltige Singvogel-Welt anzutreffen, darunter der sehr zutrauliche und neugierige Einfarb-Uferwipper („Tussockvogel“, Cinclodes antarcticus).

Besonders hervorzuheben aber sind die Pinguine. Auf den Falklandinseln finden sich auf so kleinem Raum gleich fünf verschiedenen Arten an Pinguinen. Die ulkigen Magellan-Pinguine tragen als besonderes Merkmal eine weiße Umrandung um die Augen. Es macht gar den Eindruck als trügen sie eine Brille und bildeten so eine Gruppe Gelehrter der Insel. Die Magellan-Pinguine leben in Höhlen an den Küsten der Falklandinseln. Für Besucher ist es nach wie vor ein Erlebnis, wenn die Tiere wie auf ein Kommando scharenweise ins Meer tauchen um nach Fisch zu jagen. Neben den Magellan–Pinguinen findet man die Esels–, Fels– und Königspinguine. Daneben sind in ihrer jeweiligen Brutzeit auch die Goldschopf– und Sclater–Pinguine anzutreffen. Wie der Name einer der Nebeninseln vermuten lässt, sind weitere Meeresbewohner auf den Falklandinseln zu erwarten. Seelöwen – daher auch Sea Lion Island – tummeln sich in kleinen bis größeren Herden im pazifischen Gewässer rund um die Falklands. Sind Sie gerade einmal nicht auf Beutezug ruhen sie sich aus und liegen sich kaum rührend und scheinbar immer müde auf den schroffen und felsigen Küstenstreifen umher. Ein Blick in den Himmel lohnt sich ebenfalls. Die majestätischen Albatrosse gleiten durch die Lüfte. Mit ihren weiten Flügeln schneiden sich scheinbar durch die kalten Winde und schießen blitzartig herunter um sich ihre Nahrung zu fischen. Weiterhin sind durchaus auch schon Wale und Delfine vor den Falklands gesichtet worden.

Dem einzigen natürlich auf den Falkland-Inseln vorkommenden Landsäuger ging es relativ schnell an den Kragen. Der „Warrah“ war dem Patagonischen Fuchs sehr ähnlich und fand sich ausschließlich auf Ost-Falkland. Im Zuge der Besiedlung der Falklands wurde diese Tierart, die sehr zahm war und keine Scheu vor dem Menschen zeigte, sehr bald ausgerottet. Noch vor den ersten Siedlern hatten Walfänger und Robbenschläger die Meeressäuger stark reduziert. See-Elefanten waren bereits um 1871 nahezu ausgerottet und die kommerzielle Jagd auf Südamerikanische See-Löwen (Otaria bryonina) und See-Bären (Arctocephalus australis) musste um 1951 eingestellt werden, da sich die Bestände bis auf kleine Restgruppen auf unzugänglichen Inseln dezimiert hatten. Heute stehen alle diese Arten unter Schutz, haben sich aber noch längst nicht auf ihre ursprünglichen Bestände erhohlt.

Eine ganze Reihe von Walen und Delfinen werden regelmäßig in den Küstengewässern der Falkland-Inseln gesichtet. Vor der Aufnahme des Walfangs brachten Südkaper in den Buchten ihre Jungen zur Welt. Heute gibt es keine regelmäßig vorkommenden Bestände an Bartenwalen mehr auf den Falklands, dafür aber verschiedene Delfinarten wie Peale’s (Lagenorhynchus australis) und Commerson’s Delfin (Cephalorhynchus commersonii) sowie Pilotwale (Globicephala melaena). Bei Sea Lion Island kreuzt jedes Jahr eine Gruppe von Schwertwalen (Orcinus orca) auf, und hin und wieder stranden verschiedene Schnabelwal-Arten (Ziphiidae).

Natürlich wurden auf den Falkland-Inseln im Zuge der Besiedlung durch den Menschen auch zahlreiche Haustier- und andere Tierarten eingeführt, wie Pferde, Rinder, Schafe, Schweine, Ziegen, Hunde und Katzen, aber auch Mäuse und Ratten. Vor wenigen Jahren wurden im Zuge einer Diversifizierung der Agrarwirtschaft sogar Rentiere aus Südgeorgien auf den Falklands importiert, Guanakos aus Südamerika leben seit 1937 zusammen mit Patagonischen Füchsen auf Staats Island. Während die Weidegänger die natürliche Flora, insbesondere das Tussockgras, abweideten und dadurch den Lebensraum für viele Vogelarten zerstörten, stellen die Ratten eine massive Bedrohung für alle kleineren Vogelarten dar, die aufgrund des Fehlens von Bäumen auf dem Boden bzw. im Tussockgras brüten mussten und den Angriffen der Ratten dort schutzlos ausgeliefert waren, die deren Gelege als eine willkommene Abwechslung im Speiseplan zu nutzen wissen. Seit wenigen Jahren werden auf kleinen, der Küste vorgelagerten Inseln intensive Programme zur Ausrottung der Ratten durchgeführt, woraufhin diese Inseln wieder von Singvögeln besiedelt werden.

Pflanzen-und Tierarten (in Klammern endemisch)

Flora

- Blütenpflanzen 171 (13)

- Farne 21 (1)

Fauna

- Vögel 203 (12)

- Säugetiere 28 (1)

Naturschutz

Auf den Falklandinseln gibt es insgesamt 33 ausgewiesene Schutzgebiete, darunter National Nature Reserves, Ramsar-Gebiete und Important Bird Areas (IBAs). Diese Gebiete umfassen sowohl terrestrische als auch marine Lebensräume und sind entscheidend für den Schutz zahlreicher Vogelarten, darunter Pinguine, Albatrosse und Enten. Spezielle Schutzgebieete sind:

- Port Harriet: Ein Naturschutzgebiet in der Nähe von Stanley, das für seine Brutkolonien von Eselspinguinen und anderen Vögeln bekannt ist.

- Volunteer Point: Ein National Nature Reserve seit 1968, bekannt für seine Kolonien von Königspinguinen und anderen Seevögeln.

- Sea Lion Island: Ein Ramsar-Gebiet und IBA, das 2017 zum National Nature Reserve erklärt wurde. Es beherbergt eine Vielzahl von Seevögeln und ist für seine natürliche Schönheit bekannt.

- Kidney Island: Eine kleine Insel von 33 ha, die als Naturschutzgebiet ausgewiesen ist und eine der wenigen Stellen ist, an denen noch Tussacgras vorkommt.

- Bertha's Beach: Ein Küstenfeuchtgebiet von 3.300 ha, das sowohl als IBA als auch als Ramsar-Gebiet anerkannt ist und eine wichtige Raststätte für Zugvögel darstellt.

Die Schutzgebiete der Falklandinseln decken insgesamt etwa 354 km², davon rund 160 km² auf East Falkland, ab, was weniger als 3 % der gesamten Landfläche des Gebiets entspricht. Obwohl dieser Anteil relativ gering ist, spielen diese Gebiete eine entscheidende Rolle im globalen Naturschutz, insbesondere für die Erhaltung der Biodiversität im Südatlantik.

Klima

Das Klima ist kühl gemäßigt, der Köppen-Klimaklassifikation wird es als subpolar-ozeanisch (Typ Cfc) eingestuft. An rund 250 Tagen im Jahr fällt Niederschlag. Es ist ganzjährig kalt, regnerisch und vor allem windig. Dennoch liegen die durchschnittlichen Niederschläge nicht allzu hoch. In Stanley zum Beispiel fallen rund 650 mm Niederschlag im Jahr, im Westen der Inseln im Durchschnitt nur gute 400 mm. Ganzjährig ist es sehr wechselhaft, Wolken, Regen und blauer Himmel wechseln durch den stetig wehenden Wind schnell einander ab.

Die jährliche Durchschnittstemperatur liegt bei nur 5°C. Verglichen mit London oder Köln, die auf derselben (nördlichen) Breite liegen, ist das ein Unterschied von fast 5°C. Dies hängt vor allem mit der Landverteilung Nord-Süd, der Ekliptik (Perihel im Nordwinter) sowie dem das Klima der Nordhalbkugel beeinflussenden Golfstrom zusammen. Nur in den Hochsommermonaten Dezember, Januar und Februar steigt die Temperatur an ganz wenigen Tagen im Jahr auf annähernd 20°C. Ansonsten liegt die durchschnittliche Tagestemperatur auch zwischen Oktober und April eher bei 8 bis 12°C. Verglichen mit europäischen klimatischen Verhältnissen herrschen also auf den Falklands selbst in den Frühling- und Sommermonaten eher spätherbstliche Temperaturen vor.

Die kälteste Zeit ist zwischen Mai und September, dann herrscht häufig Frost. Zumindest tagsüber steigt in diesen Monaten die Temperatur selten auf über knapp 1 bis 3°C. Auf Grund des ozeanisch geprägten Klimas sind aber strenge Fröste von unter -15°C eher die Ausnahme. Daneben regnet oder schneit es an durchschnittlich 200 Tagen im Jahr.

Klimadaten für Port Stanley (1961 bis 1990)

| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |

| Mitteltemperatur (°C) | 8,5 | 8,9 | 8,1 | 6,1 | 3,8 | 2,2 | 1,9 | 2,1 | 3,9 | 5,3 | 6,9 | 8,2 | 5,7 |

| Frosttage | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 13 | 11 | 11 | 8 | 4 | 0 | 0 | 55 |

| Niederschlag (mm) | 71 | 58 | 64 | 66 | 66 | 53 | 51 | 51 | 38 | 41 | 51 | 71 | 681 |

| Niederschlagstage < 1 mm | 17 | 12 | 15 | 14 | 15 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 12 | 15 | 162 |

| Potenzielle Verdunstung (mm) | 85 | 68 | 62 | 41 | 27 | 17 | 17 | 22 | 32 | 48 | 59 | 75 | 553 |

| Sonnenstunden pro Tag | 6,4 | 5,7 | 5,5 | 3,8 | 2,5 | 1,9 | 2,2 | 2,9 | 4,3 | 6,1 | 6,7 | 6,4 | 5,5 |

| Luftfeuchtigkeit (%) | 78 | 79 | 82 | 86 | 88 | 89 | 89 | 87 | 84 | 80 | 75 | 77 | 78 |

| Mittlere Winbdgeschwindigkeit (km/h) | 28 | 27 | 28 | 27 | 24 | 26 | 28 | 30 | 30 | 33 | 33 | 30 | 28 |

Klimadaten für Stanley (1991 mbis 2020)

| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Jahr | ||

| Höchstrekord (°C) | 21,73 | 24,84 | 19,66 | 16,56 | 12,42 | 10,35 | 10,35 | 11,38 | 12,42 | 15,52 | 19,66 | 20,76 | 24,84 | |

| Mittelmaximum (°C) | 13,45 | 13,35 | 12,06 | 9,69 | 7,74 | 5,78 | 5,04 | 5,7 | 6,81 | 8,87 | 11,1 | 12,28 | 9,32 | |

| Mitteltemperatur (°C) | 11,99 | 11,84 | 10,68 | 8,49 | 6,8(44,24) | 4,98 | 4,19 | 4,68 | 5,66 | 7,53 | 9,72 | 10,91 | 8,12 | |

| Mittelminimum (°C) | 8,49 | 8,36 | 7,75 | 6,33 | 4,86 | 3,06 | 2,33 | 2,69 | 3,22 | 4,47 | 6,3 | 7,35 | 5,43 | |

| Tiefstrekord (°C) | 3,1 | 2,07 | 2,07 | -2,07 | -4,14 | -5,17 | -6,21 | -9,31 | -7,24( | -3,1 | 0,0 | 1,03 | -9,31 | |

| Niederschlag (mm) | 35,12 | 30,7 | 27,49 | 34,45 | 37,67 | 32,44 | 26,47 | 34,93 | 26,45 | 22,72 | 27,83 | 27,02 | 30,28 | |

| Niederschlagstage (≥ 1.0 mm) | 8,0 | 7,91 | 7,24 | 8,85 | 8,46 | 9,5 | 7,81 | 7,91 | 6,58 | 6,02 | 7,43 | 7,81 | 7,79 | |

| Luftfeuchtigkeit (%) | 74,81 | 76,05 | 78,48 | 81,35 | 82,7 | 83,15 | 83,07 | 82,11 | 81,19 | 77,75 | 75,01 | 73,42 | 79,09 | |

| Wassertemperatur (°C) | 9,5 | 9,8 | 9,2 | 7,7 | 6,5 | 5,6 | 5,0 | 4,7 | 4,8 | 5,3 | 6,8 | 8,4 | 6,94 | |

Mythologie

Frühe europäische Seefahrer berichteten im 16. und 17. Jahrhundert von „Geisterinseln“ im Südatlantik, die schwer zu finden waren und manchmal wieder verschwanden – Legenden, die mit der unklaren Kartografie jener Zeit zusammenhängen. Noch heute ranken sich Mythen darum, wer die Inseln wirklich zuerst entdeckte: Während britische Quellen Francis Drake oder John Davis nennen, verweisen spanische und argentinische Traditionen auf andere Expeditionen.

Auch die Herkunft des Namens ist von symbolischer Bedeutung und Gegenstand von Geschichten: Der englische Name „Falkland“ geht auf den Schatzmeister Anthony Cary, 5. Viscount of Falkland, zurück, während der spanische Name „Islas Malvinas“ von französischen Siedlern aus Saint-Malo abgeleitet wurde – zwei Bezeichnungen, die die bis heute bestehende politische Spannung widerspiegeln. In der lokalen Folklore gibt es zudem kleinere Mythen über geheimnisvolle Lichter, ungewöhnliche Wetterphänomene und Begegnungen von Fischern mit „Seemonstern“, die in den stürmischen Gewässern gesichtet worden sein sollen.

Geschichte

Die Falklandinseln wurden im 16. Jahrhundert von europäischen Seefahrern entdeckt und im 18. Jahrhundert sowohl von Frankreich, Spanien und Großbritannien beansprucht. Seit 1833 stehen sie unter britischer Kontrolle, was immer wieder zu Spannungen mit Argentinien führte, das die Inseln als „Islas Malvinas“ betrachtet. Der Höhepunkt dieses Konflikts war der Falklandkrieg von 1982, nach dem die britische Verwaltung samt militärischer Kontrolle gestärkt und die Selbstverwaltung der Inselbewohner ausgebaut wurde.

Indianische Frühzeit

Historische Berichte und frühe Erkundungen, beginnend mit der möglichen Sichtung durch den Engländer John Davis im Jahr 1592 und der ersten Landung durch John Strong 1690, beschrieben die Inseln als menschenleer, ohne Anzeichen permanenter Siedlungen. Diese Annahme basierte auf der Abwesenheit indigener Bevölkerungen bei der europäischen Kolonisierung und der geografischen Isolation der Inseln durch starke Strömungen und Winde. Allerdings haben archäologische Untersuchungen in den letzten Jahrzehnten Hinweise auf vorübergehende Besuche indigener Gruppen geliefert, insbesondere der Yahgan (auch Yámana genannt), eines nomadischen, seefahrenden Volkes aus der Region Tierra del Fuego. Diese Besuche deuten auf kurzfristige Aufenthalte hin, wahrscheinlich zur Jagd auf marine Ressourcen wie Seehunde und Pinguine, und werfen neue Fragen zur prähistorischen Besiedlung Südamerikas und der Herkunft des ausgestorbenen Falkland-Wolfs (Warrah, Dusicyon australis) auf. Im Folgenden stelle ich die verfügbaren Hinweise ausführlich dar, basierend auf wissenschaftlichen Studien, archäologischen Funden und historischen Kontexten, wobei ich auch auf Debatten und Unsicherheiten eingehe.

Die stärksten Belege für prähistorische menschliche Aktivitäten stammen aus einer interdisziplinären Studie, die 2021 in der Zeitschrift Science Advances veröffentlicht wurde. Unter Leitung von Kit M. Hamley von der University of Maine untersuchten Forscher Sedimentkerne, Knochenhaufen und Artefakte auf den Inseln, um Spuren menschlicher Präsenz vor der europäischen Ankunft zu finden. Die Analyse ergab mehrere Linien von Evidenz, die auf menschliche Besuche zwischen dem 13. und 15. Jahrhundert hinweisen, also Jahrhunderte vor den Europäern.

Ein Schlüsselindikator sind plötzliche Anstiege von Holzkohle (Charcoal) in Sedimenten, die auf Feuer hindeuten. Diese "Charcoal spikes" wurden an mehreren Standorten datiert, darunter ein signifikanter Peak um 1400 auf New Island, einer der westlichen Inseln. Solche Feuer könnten absichtlich gelegt worden sein, um Wildtiere anzulocken oder zu jagen – eine Technik, die bei indigenen Völkern Südamerikas bekannt ist. Ergänzend dazu entdeckten die Forscher große Knochenablagerungen (Bone piles oder Middens) von Südamerikanischen Seelöwen (Otaria flavescens) und Felsenpinguinen (Eudyptes chrysocome), die auf menschliche Jagdaktivitäten hindeuten. Diese Haufen, datiert auf 1275 bis 1420, zeigen Schnittspuren, die auf Zerlegung durch Werkzeuge hinweisen, und enthalten Tausende von Knochen, die als Überreste von Jagdlagern interpretiert werden. Ein weiterer Fund ist eine Quarzit-Pfeilspitze (Arrowhead), die 1979 auf New Island entdeckt wurde und aus lokalem Stein hergestellt scheint, was auf vor-Ort-Produktion hinweist. Ähnliche Pfeilspitzen wurden in Lafonia auf East Falkland gefunden, zusammen mit Resten eines Holzkanus, die auf seefahrende Besucher hindeuten.

Diese Funde deuten auf kurzfristige, saisonale Besuche hin, nicht auf permanente Siedlungen. Die Inseln boten reiche Ressourcen wie Seevögel und Meeressäuger, die für nomadische Jäger attraktiv waren, aber das raue Klima und die Isolation machten eine dauerhafte Besiedlung unwahrscheinlich. Radiokarbondatierungen (C-14-Methode) und paläoökologische Analysen (zum Beispiel Pollen und Sporen in Sedimenten) unterstützen diese Datierungen und schließen natürliche Ursachen für die Feuer aus, da sie mit menschlichen Mustern übereinstimmen.

Die Hinweise werden stark mit den Yahgan assoziiert, einem indigenen Volk aus Tierra del Fuego, das für seine Kanus (aus Rinde gebaut) und maritime Lebensweise bekannt ist. Die Yahgan reisten regelmäßig zu den Diego Ramírez-Inseln (rund 100 km südlich von Kap Hoorn) und besaßen die Fähigkeiten, die 500 km weite Überfahrt zu den Falklands zu meistern. Ihre Kultur umfasste Jagd auf Seehunde und Pinguine mit Speeren und Feuer, was zu den Knochenhaufen und Charcoal-Spuren passt. Es gibt auch Spekulationen, dass die Yahgan den Warrah mitbrachten – ein canidenartiges Tier, das Darwin 1833 als "rätselhaft" beschrieb, da es isoliert evolviert schien, aber genetische Analysen deuten auf eine Einführung durch Menschen hin. Andere indigene Gruppen wie die Tehuelche oder Selk'nam aus Patagonien werden weniger stark verknüpft, da sie weniger seefahrend waren, aber gemischte Besuche sind möglich.

Spätere historische Kontakte bestätigen indigene Präsenz: Im 19. Jahrhundert siedelten Missionare Yahgan-Familien auf Keppel Island um, was einige Artefakte erklären könnte, aber die prähistorischen Datierungen schließen das aus. Orale Überlieferungen der Yahgan erwähnen Reisen zu fernen Inseln, die mit den Falklands übereinstimmen könnten, obwohl direkte Belege fehlen.

Trotz dieser Funde bleibt die Debatte kontrovers. Eine Review-Studie von 2022 von Atilio Francisco J. Zangrando und Luis A. Borrero argumentiert, dass die Beweise – wie Knochenhaufen und Pfeilspitzen – nicht eindeutig prähistorisch sind und natürliche Ursachen (z. B. Vogelkolonien) oder post-europäische Kontamination haben könnten. Frühere paläoökologische Studien aus den 1990er Jahren (zum Beispiel von Buckland und Edwards) fanden Hinweise auf mögliche prähistorische Feuer, aber ohne klare menschliche Spuren. Kritiker betonen, dass die Inseln zu ressourcenarm für regelmäßige Besuche waren und dass fehlende permanente Siedlungen (z. B. Hüttenreste) die These schwächen. Dennoch hat die 2021-Studie die Debatte revitalisiert, und weitere Ausgrabungen könnten Klarheit schaffen.

Entdeckungszeit

Wann die ersten Europäer des Archipels ansichtig wurden, ist umstritten. Dass sie die ersten Menschen waren, die hierher gelangten, galt lange Zeit als Faktum. Mittlerweile ist klar, indianische Gruppen, vermutlich die feuerländischen Yahgan, waren schon lange vorher da. Auch wenn sie nicht dauerhaft geblieben sind, haben sie doch Spuren hinterlassen. An der Küste von West Falkland hat man Überreste ihrer Kanus gefunden, aber auch Abfallstätten. Sie waren es vermutlich auch, die den Falkland-Fuchs (Dusicyon australis) hierher.

Verschiedene Sichtungen der Inselgruppe sind verzeichnet aber umstritten bzw. gelten als unsicher. So könnten 1501 Amerigo Vespucci, 1520 Esteban Gomez (einer der Kapitäne Ferdinand Magellans auf seiner Weltumseglung) und 1540 Francisco de Camargo die Inseln gesichtet haben.

Die erste als gesichert geltende Sichtung erfolgte 1592 durch den Engländer John Davis mit dem Schiff Desire, als er Thomas Cavendish auf seiner letzten Fahrt begleitete. Der Engländer Richard Hawkins erreichte 1594 die Inselgruppe und benannte sie als eine Kombination aus seinem eigenen Namen und dem Namen der englischen Königin Elisabeth I., der Maid, in Hawkins' Maidenland.

Der Niederländer Sebald de Weert besuchte das Archipel am 24. Januar 1600 und gab ihm den Namen Sebald Eilands. Dieser Name und auch die spanischen Entsprechungen Islas Sebaldinas bzw. Sebaldes wurden auf Seekarten bis in das 19. Jahrhundert hinein benutzt.

Im Jahre 1690 wurden die Inseln erstmals durch John Strong betreten, der den Falklandsund entdeckt und nach Anthony Cary, 5. Viscount Falkland, einem schottischen Politiker, zur Zeit der Expendition als Treasurer of the Navy verantwortlich für die Finanzen der Royal Navy, benannte. Der moderne Name der Inselgruppe geht letztendlich auf die Bezeichnung des Sunds zurück.

Pionierzeit

Die erste Ansiedlung errichtete der Franzose Louis Antoine de Bougainville 1764 auf Ostfalkland am Berkely Sound. Die Siedlung wurde nach Ludwig XV. in Port Louis benannt. Nach der späteren spanischen Übernahme wurde der Ort in Puerto Soledad umbenannt. Der französische Name der Inselgruppe Les Nouvelles Malouines geht auf bretonische Siedler aus Saint-Malo zurück und ist der Ursprung des bis heute gebräuchlichen spanischen Namens Islas Malvinas bzw. Malwinen. Der Brite John Byron landete 1765 in der Bucht Port Egmont und nahm die Inseln in Besitz der britischen Krone.

Wahrscheinlich ohne Kenntnis der französischen Bemühungen gründete John McBride 1766 auf Saunders Island nordwestlich von Westfalkland den ersten britischen Stützpunkt Port Egmont. Ziel der Ansiedlung war die Sicherung der strategisch wichtigen Seewege durch die Magellanstraße und die Drakestraße um das Kap Hoorn.

1765 entdeckte James Cook die Südsandwichinseln und benannte sie nach dem unbeliebten ersten Lord der Admiralität. Er erwähnte in seinem Reisebericht Port Egmont mehrfach, obwohl er den Ort nie besucht hat.

Wenig später im Jahre 1767 verkauften die Franzosen unter militärischem Druck ihre Besitzungen an die Spanier, die inzwischen an einer Kontrolle des gesamten Inselgebietes interessiert waren. Deshalb landeten 1770 starke spanische Kräfte in Port Egmont, die die weit unterlegenen Briten kampflos gefangen nahmen und vertrieben. Infolgedessen drohte England Spanien mit Krieg, woraufhin längere Verhandlungen zwischen Spanien, England und Frankreich folgten, in deren Ergebnis 1771 die Spanier einer Rückkehr der Briten nach Port Egmont zustimmen mussten.

Drei Jahre später 1774 gaben die Briten ihren Stützpunkt aus wirtschaftlichen Gründen auf. Ein weiterer Grund war der Ausbruch der Amerikanischen Revolution, die eine Umgruppierung der britischen Kräfte erforderte. Allerdings gaben die Briten ihren Anspruch auf die Inseln nie auf und hinterließen an ihrem Stützpunkt eine Fahne und eine Bleiplakette, die den Anspruch manifestieren sollten.

Argentinische Zeit

Nach der argentinischen Mai-Revolution am 25. Mai 1810 mussten die Spanier 1811 die Inseln räumen. 1816 erreichte das Vizekönigreich des Río de la Plata die endgültige Unabhängigkeit von Spanien. Argentinien wurde als neuer Staat gebildet und erhob Anspruch auf die Inseln. Ab 1820 begannen die ersten argentinischen Ansiedlungsbemühungen. 1823 vergab Argentinien die Fischfang- und Jagdrechte an die privaten Investoren Jorge Pacheco und Luis Vernet.

1829 wurde der Hamburger Kaufmann Luis Vernet offiziell zum Gouverneur der Inseln ernannt. Er versuchte ein Monopol bei benannten Fischfang- und Jagdrechten durchzusetzen, weshalb US-amerikanische Walfänger angegriffen wurden. Infolgedessen griff die US-Navy die argentinischen Siedlungen an und zerstörte Puerto Soledad. Die USA erklärten 1831 die Inseln zum Niemandsland und dass sie jede argentinische Ansiedlung auf den Inseln als Piratennest betrachten würden.

Britische Kolonialzeit

1832 kehrten die Briten nach Port Egmont zurück. Am 2. Januar 1833 ankerte das britische Kriegsschiff Clio im Hafen von Puerto Louis. Der an Bord kommende argentinische Offizier wurde aufgefordert, die argentinische Flagge einzuholen, die britische aufzuziehen sowie die Inseln mitsamt der argentinischen Administration zu verlassen, was am 5. Januar geschah. So wurden die Inseln offiziell von Großbritannien in Besitz genommen, wogegen die USA nichts unternahmen. Seit dieser Zeit protestieren die Argentinier und bestehen auf ihrem Anspruch. 1837 wurde eine Kolonialverwaltung eingerichtet und 1843 Port Stanley gegründet, welches 1845 zur Hauptstadt erklärt wurde. 1859 erkannte Spanien die Unabhängigkeit Argentiniens an, gab aber keine Aussage zu den Falklandinseln.

Die wirtschaftliche Entwicklung der Inseln war vor allem von der Schafzucht geprägt. Ab den 1860er-Jahren begannen britische Siedler großflächige Schafbetriebe anzulegen, deren Wolle hauptsächlich nach Großbritannien exportiert wurde. Damit wurde die Wolle zur Haupteinnahmequelle der Inseln. Fischerei und Robbenjagd verloren im Laufe des 19. Jahrhunderts an Bedeutung, während der Ausbau der Infrastruktur, wie Straßen, Häfen und Telegraphenverbindungen, Stanley und andere Siedlungen besser mit dem Festland und Großbritannien verband.

Die Bevölkerung blieb trotz dieser Entwicklungen klein und bestand überwiegend aus britischen Siedlern, insbesondere aus England, Schottland und Irland. Gleichzeitig wuchs die strategische Bedeutung der Falklands für Großbritannien, insbesondere als Südatlantikstützpunkt der Marine. Obwohl Argentinien Anspruch auf die Inseln erhob, blieb die britische Kontrolle in diesem Zeitraum unangefochten.

Weltkriegsära

Im Jahr 1905 wurde in Stanley ein Flottenstützpunkt errichtet und ausgebaut und die Inseln von Schafzüchtern dünn besiedelt. Im Ersten Weltkrieg dienten die Inseln als relativ unbedeutender Marinestützpunkt. Allerdings kam es am 8. Dezember 1914 zum Seegefecht bei den Falklandinseln, bei dem das deutsche Ostasiengeschwader fast vollständig vernichtet wurde.

Im Zweiten Weltkrieg wurde die Besatzung der Inselgruppe verstärkt, da eine japanische Invasion befürchtet wurde. Der Marinestützpunkt diente als strategische britische Bastion im Südatlantik und hatte bei der Vernichtung der Admiral Graf Spee einige Bedeutung.

Nach dem Zweiten Weltkrieg versuchte die UNO mehrfach, den Falklandkonflikt zu lösen. Unter anderem forderte sie 1965 mit der UN-Resolution 2065 sowohl Argentinien als auch Großbritannien auf, den Konflikt friedlich und im Sinne der Einwohner der Inselgruppe zu lösen.

1966 kam es zu einer privaten argentinischen Invasion auf dem Flugfeld von Stanley. Die beiden Staaten verständigten sich 1971 auf eine gewisse Zusammenarbeit. Unter anderem wurde die gemeinsame Nutzung von Krankenhäusern und Schulen auf dem Festland geregelt. Weitere Gespräche erfolgten in der Zeit zwischen 1980 und 1982.

Im Laufe der Jahre wandelte sich die Bedeutung der Inseln. Seit längerer Zeit wurden im Seegebiet der Inseln große Vorkommen an fossilen Brennstoffen vermutet. Außerdem bieten die Inseln eine ideale Basis für Gebietsansprüche in der Antarktis. Diese Gründe und innenpolitische Probleme führten letztlich zum Krieg.

Falklandkrieg

1979 gewann die konservative Margaret Thatcher in Großbritannien die Wahlen. 1981 putschte sich General Galtieri in Buenos Aires an die Macht. Die argentinische Militärdiktatur stand vor einem wirtschaftlichen Scherbenhaufen und musste nach längeren blutigen Unruhen um die Macht fürchten.

Der unmittelbare Auslöser lag in Argentiniens innerer Krise: Die Militärjunta unter General Leopoldo Galtieri litt unter wirtschaftlicher Rezession, Inflation und Menschenrechtsverletzungen während der "Schmutzigen Krieges". Eine Invasion der Malvinas sollte nationale Einheit schaffen und die Junta popularisieren. Großbritannien, unter Premierministerin Margaret Thatcher, hatte die Verteidigung der Inseln vernachlässigt – die Royal Navy reduzierte ihre Präsenz, und es gab nur eine kleine Garnison von 68 Royal Marines. Dies signalisierte Argentinien Schwäche. Zudem hatte die argentinische Marine bereits im März 1982 Südgeorgien, eine abhängige Inselgruppe, besetzt, was als Testballon diente.

Am frühen Morgen des 2. April 1982 landeten argentinische Spezialeinheiten (Comando Anfibio) unter dem Kommando von Admiral Carlos Büsser auf den Falklandinseln. Die Operation "Rosario" begann mit der Landung von 600 Mann in der Nähe von Stanley (heute Port Stanley), der Hauptstadt. Die britischen Marines verteidigten sich im Government House, doch nach kurzem Gefecht mit minimalen Verlusten (keine Toten auf britischer Seite) kapitulierte Gouverneur Rex Hunt. Bis Mittag hissten die Argentinier ihre Flagge, und General Mario Menéndez wurde als Gouverneur eingesetzt. Gleichzeitig eroberten argentinische Truppen Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln.

Die Invasion wurde in Argentinien als nationaler Triumph gefeiert, mit Massendemonstrationen in Buenos Aires. International jedoch verurteilte der UN-Sicherheitsrat die Aktion in Resolution 502 und forderte den Rückzug. Die USA, anfangs neutral, unterstützten später Großbritannien durch Geheimdienstinformationen und Logistik.

Großbritannien reagierte entschlossen: Thatcher berief das Kriegskabinett ein und entsandte eine Task Force unter Admiral John "Sandy" Woodward. Diese umfasste über 100 Schiffe, darunter die Flugzeugträger HMS Hermes und HMS Invincible, 8.000 Soldaten (einschließlich Paras, SAS und Royal Marines) sowie Harrier-Jets. Die Flotte verließ Portsmouth am 5. April und erreichte nach 12.000 km die Ascension-Inseln als Stützpunkt. Die Logistik war enorm: Treibstoff, Munition und Vorräte wurden per Luftbrücke transportiert.

Argentinien stationierte rund 13.000 Mann auf den Inseln, verstärkt durch Pucará-Kampfflugzeuge und Exocet-Raketen. Beide Seiten etablierten Ausschlusszonen: Großbritannien eine 200-Meilen-Zone um die Inseln, Argentinien eine ähnliche.

Der Krieg gliederte sich in See-, Luft- und Landkämpfe, geprägt von der Isolation der Inseln und rauen Witterungsbedingungen. Am 2. Mai torpedierte das britische U-Boot HMS Conqueror den argentinischen Kreuzer ARA General Belgrano außerhalb der Zone, was 323 Tote forderte – der größte Einzelverlust des Krieges. Dies zwang die argentinische Flotte in die Häfen zurück. Argentinien konterte mit dem Versenken des Zerstörers HMS Sheffield durch eine Exocet-Rakete am 4. Mai (20 Tote). Weitere Verluste: Die Briten verloren HMS Ardent, HMS Antelope und den Frachter Atlantic Conveyor.

Die britischen Harrier-Jets dominierten den Luftraum trotz argentinischer Überzahl (ca. 200 Flugzeuge vs. 42 britische). Argentinische Skyhawks und Daggers bombardierten britische Schiffe in der San-Carlos-Bucht (21. Mai, "Bomb Alley"), versenkten HMS Coventry und beschädigten andere. Insgesamt verlor Argentinien 86 Flugzeuge, Großbritannien 10.

Die Briten landeten am 21. Mai in San Carlos mit 4.000 Mann. Die erste große Schlacht war Goose Green (28./29. Mai): 600 britische Paras unter Colonel H. Jones eroberten den Ort gegen 1.200 Argentinier. Jones fiel, doch die Argentinier kapitulieren (17 britische, 47 argentinische Tote). Weitere Kämpfe: Mount Longdon, Two Sisters und Mount Tumbledown (11. bis 14. Juni), wo britische Truppen unter hohen Verlusten vorrückten. Die finale Offensive auf Stanley führte zur Kapitulation.

Am 14. Juni 1982 kapitulierte General Menéndez in Stanley. Der Krieg dauerte 74 Tage. Argentinien verlor 649 Soldaten, Großbritannien 255, plus drei Zivilisten auf den Inseln. Insgesamt gab es über 2.000 Verletzte. Die Briten nahmen 11.400 Argentinier gefangen. Der Sieg stärkte Thatchers Position und führte zu ihrer Wiederwahl 1983. In Argentinien stürzte die Junta; Galtieri trat zurück, und Demokratie kehrte 1983 zurück.

Falkland erhielt eine verstärkte Verteidigungspräsenz (Mount Pleasant Airbase) und wirtschaftlichen Aufschwung durch Fischerei. Aufgrund des argentinischen Angriffes wurden starke britische Land- und Luftstreitkräfte auf den Inseln stationiert, die bis heute (2007) dort verbleiben. Die Bevölkerung ist probritisch. Der Konflikt aber bleibt bestehen.

Erst 1990 nahmen Argentinien und Großbritannien wieder diplomatische Beziehungen auf. Argentinien besteht bis zum heutigen Tag genauso auf seinem Anspruch wie Großbritannien bis heute Alternativen zum momentanen Status ablehnt. Ein Referendum 2013 bestätigte den britischen Status mit 99,8 %. International wurde der Krieg als Testfall für das Selbstbestimmungsrecht gesehen. Bis heute gedenken beide Seiten der Toten, und Minenräumung dauerte bis 2020.

Moderne Zeit

Nach dem Ende des Falklandkriegs am 14. Juni 1982, als britische Truppen die argentinische Besatzungstruppe in Stanley zur Kapitulation zwangen, begann für die Falklandinseln eine Phase intensiver Erholung und Modernisierung. Der Krieg hatte die Inseln verwüstet: Drei Einheimische und 255 britische Soldaten waren getötet worden, während Argentinien 649 Tote zu beklagen hatte. Die britische Regierung unter Margaret Thatcher verstärkte die militärische Präsenz massiv, um zukünftige Aggressionen zu verhindern. Bis 1985 entstand die RAF Mount Pleasant, eine große Luftwaffenbasis südlich von Stanley, die als Symbol der britischen Entschlossenheit diente und den Inseln direkte Flugverbindungen nach Großbritannien ermöglichte. Gleichzeitig wurden rund 20.000 Landminen, die die Argentinier verlegt hatten, zu einem langjährigen Problem – erste Räumungsversuche scheiterten 1983 an hohen Verlusten, doch ab 2009 wurde das Programm fortgesetzt und 2020 abgeschlossen.

Politisch blieb der Souveränitätsstreit mit Argentinien der dominante Faktor. Die Inseln, als britisches Überseegebiet, lehnten Verhandlungen über eine Übergabe ab und betonten das Selbstbestimmungsrecht der Bewohner. Diplomatische Beziehungen zwischen London und Buenos Aires wurden 1990 wieder aufgenommen, doch ohne Fortschritte bei der Souveränitätsfrage. Der Shackleton-Report von 1982, der bereits 1976 empfohlen hatte, die Wirtschaft zu diversifizieren, wurde zum Blaupause für die Entwicklung: Die Falklands etablierten 1986 eine exklusive Wirtschaftszone (EEZ), die Fischereilizenzgebühren zu einer Haupteinnahmequelle machte (bis zu 50–60 % des BIP). Argentinien protestierte regelmäßig, etwa gegen Ölbohrungen in den 1990er Jahren oder die Fischereipolitik. Ein Höhepunkt war das Referendum vom 11. März 2013: Von 1.517 Wählern stimmten 99,8 % für den Verbleib beim Vereinigten Königreich – eine klare Botschaft an Argentinien und die Welt. Die Bevölkerung wuchs langsam von etwa 1.800 (1982) auf 3.662 (2021), dank Einwanderung aus Großbritannien, St. Helena und Chile; der Zensus 2012 ergab eine multikulturelle Gesellschaft mit 59 % Falklandern, 29 % Briten und 9,8 % St.-Helenern.

Wirtschaftlich wandelten sich die Falklands von einer schafzüchtenden Monokultur zu einem stabilen, diversifizierten Sektor. Die Schafzucht, die 1982 noch 700.000 Tiere umfasste, litt unter Marktrückgängen und synthetischen Fasern, doch Fischerei und Tourismus boomten. Ab den 1990er Jahren zogen Kreuzfahrtschiffe und Ökotouristen (z. B. Pinguinbeobachter) an, unterstützt durch bessere Infrastruktur wie Straßennetze und das King Edward VII Memorial Hospital in Stanley. Öl- und Gasexploration begann ernsthaft in den 2010er Jahren; 2010 entdeckte Rockhopper Exploration vielversprechende Vorkommen, doch Preisschwankungen und Streitigkeiten mit Argentinien verzögerten Kommerzialisierung. Die Arbeitslosigkeit lag 2016 bei nur 1 %, die Inflation bei 1,4 % (2014), und das BIP pro Kopf war hoch. Gesellschaftlich blieb die Kultur britisch geprägt: Englisch als Amtssprache, anglikanisches Christentum dominant (66 % der Bevölkerung 2012), und ein Bildungssystem nach englischem Vorbild mit kostenloser Pflichtschulbildung bis 16 Jahre.

Die 2010er Jahre brachten weitere Herausforderungen: Argentinien unter Präsident Cristina Fernández de Kirchner intensivierte Proteste gegen Ölbohrungen und Flugverbindungen, inklusive diplomatischer Vorfälle wie der Blockade von Fischereikonferenzen. Dennoch feierten die Falklands Meilensteine wie die Eröffnung des 2013 eingeweihten argentischen Kriegerdenkmals in Darwin oder die Teilnahme an Commonwealth-Spielen seit 1982.

Während der Corona-Zeit 1921 bis 1922 war die Inselgruppe aufgrund ihrer isolierten Lage und der geringen Bevölkerungszahl vom Weltgeschehen abgeschirmt. Die Inselregierung führte frühzeitig strikte Quarantänemaßnahmen, Reisebeschränkungen und Gesundheitskontrollen ein. Die Inseln setzten auf strenge Grenzkontrollen und Testregime. Die Corona-Zeit war geprägt von Vorsichtsmaßnahmen, insbesondere im Hinblick auf den eingeschränkten Reiseverkehr. 2022 wurde das Territorium für Reisende wieder problemlos zugänglich.

Chronologie:

1501 Mögliche Sichtung durch Amerigo Verspucci.

1520 Sichtung der Inselgruppe durch Esteban Gómez.

1540 Sichtung durch Francisco de Camargo.

1592 Sichtung der Inseln durch John Davis, Kapitän auf der Desire.

1594 Sichtung durch Richard Hawkins.

1600 Sichtung durch den Holländer Sebald de Weert.

1690 Erste Landung durch John Strong, Kapitän der Welfare. Der Kanal zwischen den beiden Hauptinseln wird nach Viscount Falkland, dem Schatzmeister der Royal Navy benannt.

1764 Louis Antoine de Bougainville gründet Fort Saint Louis auf Ost-Falkland

1765 Flottenadmiral John Byron landet ohne Kenntnis der französischen Siedlung auf Saunders Island im Westen der Falklands und nimmt die Falklands für die englische Krone in Besitz.

1766 Kaptiän John MacBride gründet die britische Siedlung Port Egmont auf Saunders Island. Die französische Siedlung Fort Saint Louis wird an Spanien verkauft und von diesen in Puerto de la Soledad umbenannt.

1770 Die Spanier vertreiben die Briten aus Port Egmont.

1771 Großbritannien übt massiven politischen Druck auf Spanien aus und erhältPort Egmont zurück.

1774 Aus ökonomischen Gründen geben die Briten Port Egmont auf, hinterlassen aber eine Inschrift, in der die Falklands als Teil des Empires deklariert werden.

1811 Die Spanier verlieren zunehmend an Einfluss in Südamerika und ziehen sich aus Puerto de la Soledad zurück.

1816 Argentinien erklärt seine Unabhängigkeit von Spanien.

1820 US-Amerikaner vertreiben auf argentinischen Wunsch britische Walfänger von Ostfalkland.

1826 Unter Louis Vernet, einem in Argentinien eingebürgerten Franzosen deutscher Abstammung, wird Puerto de la Soledad erneut besiedelt.

1829 Argentinien ernennt Vernet zum Gouverneur der Falklands und von Feuerland und erhebt Anspruch auf diese Gebiete als Rechtsnachfolger Spaniens. Großbritannien protestiert und erneuert seinen Souveränitätsanspruch.

1831 Vernet beschlagnahmt drei amerikanische Schiffe, die Robbenjagd auf den Falklands betreiben. Das amerikanische Kriegsschiff Lexington zerstört daraufhin Puerto de la Soledad, die Siedler werden vertrieben.

1833 Kapitän Onslow übernimmt Port Louis (das ehemalige Fort) und nimmt die Falklands erneut für Großbritannien in Besitz. Seitdem befinden sich die Falklands unter britischer Verwaltung (mit Ausnahme einer 10-wöchigen Unterbrechung 1982).

1843 Gründung von Port Jackson, nachmals (Port) Stanley.

1845 Der Hauptsitz der Inseln wird von Port Louis nach Stanley verlegt.

1914 Im Ersten Weltkrieg wird ein deutsches Flottengeschwader unter Admiral Graf von Spee bei den Falklands vernichtend von den Briten geschlagen.

1965 Auf Initiative Argentiniens verabschieden die Vereinigten Nationen die Resolution 2065, in der Argentinien und Großbritannien aufgefordert werden, über eine friedliche Lösung der Gebietsansprüche zu verhandeln, was anschließend auch geschieht.

1982 Am 2. April besetzen die Argentinier die Falklands. Großbritannien antwortet mit der Entsendung einer Task Force, um die Falklands zurückzuerobern. Argentinien kapituliert am 14. Juni.

1990 Die diplomatischen Beziehungen zwischen Argentinien und Großbritannien werden wieder aufgenommen.

1999 Am 14. Juli wird ein Vertrag unterzeichnet, in dem die Beziehungen zwischen den Falklands und Argentinien neu geregelt werden. Der Vertrag soll in erster Linie das Vertrauen zwischen Argentiniern und Falkländern wieder herstellen

Verwaltung

1690 landeten erstmals britischen Siedler auf den Falkland-Inseln, die sie damit für ihr Mutterland in Besitz nahmen. 1764 errichteten Franzosen auf Ostfalkland eine Siedlung, die sie am 1. April 1767 der spanischen Herrschaft unterstellten. 1774 wurden die Briten vertrieben, ihren Anspruch auf die Inselgruppe gaben sie jedoch nicht auf. Im Februar 1811 vertrieben die Briten die Spanier. Unterdessen erhob Argentinien - ab 1820 offiziell - Anspruch auf die Inselgruppe. Als sich 1828 der Franzose Louis Vernet hier ansiedelte, erteilten ihm die argentinischen Behörden alle Vollmachten zur Nutzung des Landes. In dieser Situation entschloss sich die britische Kolonialmacht zum Eingriff. Am 3. Januar 1833 setzte sie den argentinischen Gouverneur ab, am 9. Januar 1834 okkupierte sie die Falkland-Inseln. Am 2. Januar 1842 wurden sie britische Kronkolonie, am 6. März 1892 eine einfache Kolonie. Von 21. Juli 1908 bis 3. März 1962 gehörten zu deren Territorium auch die South Shetland Islands, die South Orkney Islands und Grahamland auf der Antarktis sowie bis 3. Oktober 1985 Südgeorgien. Von 2. April bis 14. Juni 1982 waren die Inseln von Argentinien besetzt.

Herrschaftsgeschichte

- 2. Februar 1594 Herrschaftsanspruch durch die Republik der Vereinigten Niederlande (Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden)

- 1. Februar 1690 bis 1. Mai 1707 Königreich England (Kingdom of England)

- 1. Mai 1707 bis 27. Januar 1764 Vereinigtes Königreich von Großbritannien (United Kingdom of Great Britain)

- 27. Januar 1764 bis 3. April 1767 Königreich Frankreich (Royaume de France)

- 3. April 1767 bis 22. Januar 1771 Königreich Spanien (Reino de España)

- 22. Januar 1771 bis 20. Mai 1774 Königreich Spanien (Reino de España), in Port Egmond Vereinigtes Königreich von Großbritannien (United Kingdom of Great Britain)

- 20. Mai 1774 bis 8. Oktober 1811 Königreich Spanien (Reino de España)

- 8. Oktober 1811 bis 8. November 1820 argentinische Gauchos in herrschaftsfreiem Raum

- 8. November 1820 bis 20. Dezember 1832 Vereinigte Provinzen von Rio de la Plata (Provincias Unidas del Río de la Plata)

- 20. Dezember 1832 bis 6. März 1892 Abhängiges Gebiet Falkland-Inseln (Dependency of the Falkland Islands) des Vereinigten Königreichs (United Kingdom of Great Britain and Ireland)

- 6. März 1892 bis 2. April 1982 Kronkolonie Falkland-Inseln (Colony of the Falkland Islands) des Vereinigten Königreichs (United Kingdom of Great Britain and Ireland, ab 12. April 1927 United Kingdom of Great Britain and Northeren Ireland)

- 2. April bis 14. Juni 1982 Militärregion Falkland-Inseln, Südgeorgien und Südliche Sandwich Inseln (Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur) der Republik Argentinien (Republica Argentina)

- seit 14. Juni 1982 Übersee-Territorium Falkland-Inseln (Overseas Territory of the Falkland Islands) des Vereinigten Königreichs (United Kingdom of Great Britain and Northeren Ireland)

Verfassung

Seit 1985 hat Falkland eine eigene Verfassung. Die letzte Änderung erfolgte 1998. Als Übersehgebiet eines europäischen Mitgliedsstaates, wird den Inseln ein spezieller rechtlicher Status im Rahmen der Römischen Verträge und des Vertrags von Maastricht zugestanden. In Wahrheit wird das Archipel im Südatlantik aber von der EU nicht als britisches Übersehgebiet anerkannt. Die Falkland-Inseln haben allerdings ein auf der Overseas Association Decision basierendes Abkommen getroffen, das die zollfreie Einfuhr von Produkten aus den Überseeländern und Territorien zusichert. Als britische Bürger können die Falkland-Bewohner in allen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union reisen und arbeiten. Andersherum funktioniert das jedoch nicht: britische Festlandbewohner müssen einen Beitrag für den freien Personenverkehr, ähnlich wie für den Zoll zahlen.

Legislative und Exekutive

Das Parlament (Legislative Council) besteht aus dem Governor, dem Chief Executive sowie acht auf vier Jahre gewählten Mitgliedern. Da auf Falkland Parteien keine Bedeutung haben, handelt es sich um unabhängige Vertreter der falkländischen Bevölkerung.

Die Regierung (Executive Council) setzt sich zusammen aus dem Gouverneur, dem Chief Executive, dem Financial Secretary und drei Mitgliedern des Parlaments. Die Parlamentsmitglieder werden in die Regierung jeweils für ein Jahr vom Parlament gewählt.

Inseloberhaupt

Höchster Repräsentant Falklands ist der Gouverneur. Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln werden vom Gouverneur in Personalunion als Commissioner mitverwaltet.

Gouverneurs (Gouverneure, bis 1774 nur in Ost-Falkland)

- 5 Apr 1764 - 1 Apr 1767 Louis Antoine de Bougainville de Nerville (1729 - 1811)

- 2 Apr 1767 - 23 Jan 1773 Felipe Ruíz Puente (1724 - 1779)

- 23 Jan 1773 - 5 Jan 1774 Domingo Chauri [interimistisch] (1722 - um 1790)

- 5 Jan 1774 - 1 Feb 1777 Francisco Gil de Taboada y Lemos (1736 - 1809)

Gobernadores Comandantes (Kommandierende Gouverneure)

- 1 Feb 1777 - 22 Nov 1779 Ramón de Carassa y Sousa [interimistisch] (1740 - nach 1790)

- 22 Nov 1779 - 26 Feb 1781 Salvador de Medina y Juan (1755 - nach 1790)

- 26 Feb 1781 - 1 Apr 1783 Jacinto Mariano del Carmen Altolaguirre (1754 - 1787)

- 1 Apr 1783 - 28 Jun 1784 Fulgencio Montemayor y Sanchez (1745 - nach 1790)

- 28 Jun 1784 - 15 Mai 1785 Agustín Figueroa y Jimenez Montalvo

- 15 Mai 1785 - 25 Mai 1786 Ramón de Clairac y Villalonga (1748 - 1814)

- 25 Mai 1786 - 15 Mai 1787 Pedro de Mesa y Castro (1752 - nach 1800)

- 15 Mai 1787 - 10 Apr 1788 Ramón de Clairac y Villalonga [2]

- 10 Apr 1788 - 16 Mai 1789 Pedro de Mesa y Castro [2]

- 16 Mai 1789 - 30 Jun 1790 Ramón de Clairac y Villalonga [3]

- 20 Mai 1790 - 1 Mar 1791 Juan José de Elizalde y Ustariz

- 1 Mar 1791 - 1 Mar 1792 Pedro Pablo Sanguineto (1760 - 1806)

- 1 Mar 1792 - 20 Feb 1793 Juan José de Elizalde y Ustariz [2]

- 20 Feb 1793 - Apr 1794 Pedro Pablo Sanguineto [2]

- Apr 1794 - 15 Jun 1795 José de Aldana y Ortega (1758 - nach 1800)

- 15 Jun 1795 - 15 Mar 1796 Pedro Pablo Sanguineto [3]

- 15 Mar 1796 - 20 Feb 1797 José de Aldana y Ortega [2]

- 20 Feb 1797 - 17 Mar 1798 Luis de Medina y Torres

- 17 Mar 1798 - Apr 1799 Francisco Xavier de Viana y Alzaibar (1764 - 1820)

- Apr 1799 - 15 Mar 1800 Luis de Medina y Torres [2]

- 15 Mar 1800 - 31 Mar 1801 Francisco Xavier de Viana y Alzaibar [2]

- 31 Mar 1801 - 17 Mar 1802 Ramón Fernández de Villegas

- 17 Mar 1802 - Feb 1803 Bernardo de Bonavía

- Feb 1803 - 21 Mar 1804 Antonio Leal de Ibarra y Oxinando

- 21 Mar 1804 - 21 Mar 1805 Bernardo de Bonavía [2]

- 21 Mar 1805 - 20 Mar 1806 Antonio Leal de Ibarra y Oxinando [2]

- 20 Mar 1806 - Aug 1808 Bernardo de Bonavía [3]

- Aug 1808 - Jan 1810 Gerardo Bordas (1757 - nach 1810)

- Jan 1810 - 13 Feb 1811 Pablo Guillén Martínez

- 6 Nov 1820 - Feb 1821 David Jewett (1772 - 1842)

- Mai - Jun 1821 Guillermo Mason

- 2 Feb - Aug 1824 Pablo Areguati (Militärkommandant, 1780 - 1831)

Governors (Gouverneure)

- 30 Aug 1829 - 10 Sep 1831 Louis Élie Vernet (1792 - 1871)

- 28 Dez 1831 Silas Duncan (US-Kommandant)

- Dez 1831 - Okt 1832 William Dickinson [amtierend]

- 10 Okt - 30 Nov 1832 Juan Francisco Esteban Francisco Mestivier [intereimistischer Militärkommandant] (Joseph François Étienne Mestevier,, † 1832)

- 29 Dez 1832 - 3 Jan 1833 José María Pinedo (Garnisonskommandant, 1795 - 1885)

- 3 Jan - 26 Aug 1833 Juan (Jean) Simón [amtierender Militärkommandant] (1802 - 1833)

- Mai - 26 Aug 1833 Matthew Brisbane (Superintendent, 1797 - 1833)

Naval officers-in-charge (Diensthabende Marineoffiziere)

- 20 Dez 1832 - 5 Jan 1833 John James Onslow (britischer Kommandant, 1785 - 1856)

- 5 Jan - 26 Aug 1833 William Dickson [amtierend] (britischer Repräsentant)

- Apr - Aug 1833 Matthew Brisbane [amtierend]

- 9 Jan 1834 - 30 Nov 1837 Henry Smith (1797 - 1854)

- 30 Nov 1837 - Aug 1839 Robert Lowcay (1792 - 1853)

- Aug - 23 Dez 1839 William Robinson [amtierend]

- 23 Dez 1839 - 22 Jan 1842 John Tyssen

Lieutenant governor (Vizegouverneur)

- 22 Jan 1842 - 28 Nov 1843 Richard Clement Moody (1813 - 1887)

Governors (Gouverneure, 1962 - 1990 auch High Commissioners of British Arntarctic Territory; und ab 1985 auch Commissioners for South Georgia and South Sandwich Islands)

- 28 Nov 1843 - 15 Jul 1848 Richard Clement Moody