Tasmanien (Lutruwita / Tasmania): Unterschied zwischen den Versionen

| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||

| Zeile 310: | Zeile 310: | ||

* Mount Hugel 1397 m | * Mount Hugel 1397 m | ||

* Mount Cuvier 1380 m | * Mount Cuvier 1380 m | ||

'''Seen''' | '''Seen''' | ||

| Zeile 396: | Zeile 395: | ||

Der feuchte Wind sorgt im Westen für jährliche Niederschläge von über 1500 mm mit Spitzenwerten bis zu 3800 mm. Im Osten sind Werte um 1500 mm jährlich die Ausnahme, zum Teil werden hier nur Werte um 400 mm erreicht. Vereinfacht dargestellt kann man sagen, dass die jährlichen Niederschläge Tasmaniens in West-Ost-Richtung kontinuierlich abnehmen. Verglichen mit dem aridesten Kontinent der Erde – Australien – sind selbst diese Werte im Osten der Insel noch hoch. | Der feuchte Wind sorgt im Westen für jährliche Niederschläge von über 1500 mm mit Spitzenwerten bis zu 3800 mm. Im Osten sind Werte um 1500 mm jährlich die Ausnahme, zum Teil werden hier nur Werte um 400 mm erreicht. Vereinfacht dargestellt kann man sagen, dass die jährlichen Niederschläge Tasmaniens in West-Ost-Richtung kontinuierlich abnehmen. Verglichen mit dem aridesten Kontinent der Erde – Australien – sind selbst diese Werte im Osten der Insel noch hoch. | ||

[[Datei:Tasmanien - Coles Bay.png|rechts]] | |||

Aktuelle Version vom 8. Oktober 2025, 06:43 Uhr

Tasmanien ist das südliche Anhängsel Australiens - eine eigene Welt in einer eigenen Welt. Von der fast schon ausgerotteten, aber mittlerweile wiedererwsachten tasmanischen Menschenrasse über den Tasmanischen Teufel und unzählige andere Tiere ebenso wie Pflanzen, die ganzm anders sind als anderswo.

| Inselsteckbrief | |

|---|---|

| offizieller Name | Tasmania (englisch), Lutruwita (palawa) |

| alternative Bezeichnungen | Van Diemens Land, Van Diemen’s Land (1642), Anthilland (17. Jahrhundert), Tassie (lokal), Tasmanie (französisch), Tasmanien (deutsch) |

| Kategorie | Meeresinsel |

| Inseltyp | echte Insel |

| Inselart | Kontinentalinsel |

| Gewässer | Tasmansee (Tasman Sea) |

| Inselgruppe | Tasmanien (Tasmania) |

| politische Zugehörigkeit | Staat: Australien (Commonwealth of Australia) Bundesstaat: Tasmanien (State of Tasmania) |

| Gliederung | 27 local government areas (Selbstverwaltungsgebiete), Bundesstaat 29 480 parishes (Gemeinden) |

| Status | Inselstaat (island state) |

| Koordinaten | 42°10‘ S, 146°30‘ O |

| Entfernung zur nächsten Insel | 140 m (Perkins Island), 1,1 km (Robbins Island), 199 km (Australien) |

| Entfernung zum Festland | 6.212 km (Pulau Besar / Malaysia) |

| Fläche | 64.519 km² / 24.911 mi² (Bundesstaat 68.401 km² / 26.410 mi²) |

| geschütztes Gebiet | 35.770 km² / 13.811 mi² (55,4 %), Bundesstaat 36.222 km² / 13.985 mi² (52,9 %) |

| maximale Länge | 372 km (NNW-SSO) |

| maximale Breite | 286 km (ONO-WSW) |

| Küstenlänge | 2.850 km |

| tiefste Stelle | 0 m (Tasmansee) |

| höchste Stelle | 1617 m (Mount Ossa) |

| relative Höhe | 1617 m |

| mittlere Höhe | 280 m |

| maximaler Tidenhub | 1,2 bis 4,5 m (Launceston 4,3 m, Hobart 1,5 m) |

| Zeitzone | EST (Eastern Standard Time / Östliche Standard-Zeit, UTC+11). |

| Realzeit | UTC plus 9 Stunden 35 bis 53 Minuten |

| Einwohnerzahl | 569.279, Bundesstaat 573.479 (2023) |

| Dichte (Einwohner pro km²) | 8,82, Bundesstaat 8,38 |

| Inselzentrum | Hobart |

Name

Die indigenen Palawa, die Tasmanien vor etwa 40.000 Jahren besiedelten, nannten die Insel Lutruwita, ein Begriff aus ihrer rekonstruierten Sprache Palawa kani, der ihre tiefe kulturelle Verbindung zur Heimat betont. Während der letzten Eiszeit war die Insel bis vor etwa 13.000 bis 10.000 Jahren mit dem australischen Festland verbunden, was eine isolierte Entwicklung ihrer Flora, Fauna und Kulturen ermöglichte.

1642 sichtete der niederländische Entdecker Abel Janszoon Tasman (1603 bis 1659) die Insel als erster Europäer und benannte sie Van Diemens Land - auch Van Diemen's Land geschrieben - zu Ehren von Anthony van Diemen (1593 bis 1645), dem Generalgouverneur der Niederländischen Ostindien-Kompanie. Dieser Name, manchmal auch als Anthilland verzeichnet, wurde in europäischen Karten übernommen, obwohl Tasman die Insel nie betrat. Mit der britischen Kolonisation ab 1803, als Sträflingskolonien wie Hobarttown gegründet wurden, blieb Van Diemens Land der offizielle Name. 1825 wurde die Insel als eigenständige Kolonie von New South Wales getrennt.

Am 1. Januar 1856 erfolgte die Umbenennung in Tasmania, um Abel Tasman zu ehren und die Assoziation mit der Sträflingszeit hinter sich zu lassen, die mit Van Diemens Land verbunden war. Der neue Name sollte einen ehrenvolleren Charakter vermitteln und leitete sich direkt von Tasman ab. Seit der Eingliederung in das Commonwealth of Australia 1901 trägt die Insel offiziell diesen Namen. Umgangssprachlich wird sie heute als Tassie genannt. Im Deutschen heißt sie Tasmanien. Heute gewinnt der ursprüngliche Name Lutruwita wieder an Bedeutung, insbesondere durch die Bemühungen der Palawa-Gemeinschaft und der Tasmanian Aboriginal Corporation, die kulturelle Identität nach dem Genozid des 19. Jahrhunderts, der die indigene Bevölkerung nahezu auslöschte, zu revitalisieren.

- abchasisch: Тасмания [Tasmanija]

- acehnesisch: Tasmania

- adygisch: Тасманиe [Tasmanie]

- afrikaans: Tasmanië

- akan: Tasmania

- albanisch: Tasmania

- alemannisch: Tasmanie

- altaisch: Тасмания [Tasmanija]

- altkirchenslawisch: Тасманї [Tasmanî]

- amharisch: ታዝማኒያ [Tāzmaniyā]

- angelsächsisch: Tasmania

- arabisch: تاسمانيا [Tasmāniyā]

- aragonesisch: Tasmania

- armenisch: Տասմանիա [Tasmaniya]

- aromunisch: Tasmania

- assamesisch: তাসমানিয়া [Tāsamāniẏā]

- aserbaidschanisch: Tasmaniya

- asturisch: Tasmania

- awarisch: Тасмания [Tasmanija]

- aymara: Tasmaniya

- bambara: Tasmani

- bandscharisch: Tasmania

- baschkirisch: Тасмания [Tasmanija]

- baskisch: Tasmania

- bengalisch: তাসমানিয়া [Tāsamāniẏā]

- bhutanisch: ཏས་མེ་ནི་ཡ [Ta-me-ni-ya]

- biharisch: तस्मानिया [Tasmāniyā]

- bikol: Tasmania

- birmanisch: တက်စမေးနီးယား [Tat-sa-may-ni-ya]

- bislama: Tasmania

- bosnisch: Tasmanija

- bretonisch: Tasmania

- bulgarisch: Тасмания [Tasmanija]

- burjatisch: Тасмания [Tasmanija]

- cebuano: Tasmania

- chakassisch: Тасмания [Tasmanija]

- chavakano: Tasmania

- cherokee: ᏔᏍᎹᏂᏯ [Tas-ma-ni-ya]

- chinesisch: 塔斯马尼亚 [Tăsīmăníya]

- dari: تاسمانیا [Tâsmâniyâ]

- dänisch: Tasmanien

- deutsch: Tasmanien

- englisch: Tasmania

- esperanto: Tasmanio

- estnisch: Tasmaania

- ewe: Tasmania nutome

- färingisch: Tasmania

- fidschianisch: Tasmaniya

- finnisch: Tasmania

- französisch: Tasmanie

- friesisch: Tasmaanje

- friulanisch: Tasmania

- ful: Tasmani

- gagausisch: Тасмания [Tasmaniya]

- galizisch: Tasmania

- gälisch: An Tasmáin

- georgisch: ტასმანია [Tasmania]

- griechisch: Τασμανία [Tasmania]

- grönländisch: Tasmaniut

- guarani: Tasmania

- gudscheratisch: ટસમાનિયા [Tasmāniyā]

- haitianisch: Tazmani

- hakka: 塔斯曼尼亚 [Tǎ sī màn ní yà]

- hausa: Tasmaniya

- hawaiianisch: Kāmoana

- hebräisch: טסמניה [Tasmanyah]

- hindi: तस्मानिया [Tasmāniyā]

- igbo: Tasmania

- ilokano: Tasmania

- indonesisch: Tasmania

- interlingua: Tasmania

- inuktitut: Tasmaania

- irisch: Yn Tasmaan

- isländisch: Tasmanía

- italienisch: Tasmania

- jakutisch: Тасмания [Tasmanija]

- jamaikanisch: Tasmania

- japanisch: タスマニア州 [Tasmania-shū]

- javanisch: Tasmania

- jerseyanisch: Tasmanie

- jiddisch: טאַסמאַניע [Tasmanie)]

- kabardisch: Тасманиэ [Tasmaniă]

- kabiye: Tasmaanii

- kabylisch: Tasmanya

- kalmükisch: Тасмани [Tasmani]

- kambodschanisch: តាស្មានី [Tasmanī]

- kanaresisch: ಟಾಸ್ಮೇನಿಯಾ [Tāsmeniyā]

- karakalpakisch: Тасмания [Tasmanija]

- karatschai-balkarisch: Тасмания [Tasmanija]

- karelisch: Тасманиa [Tasmania]

- kasachisch: Тасмания [Tasmanija]

- kaschubisch: Tasmanija

- katalanisch: Tasmania

- kirgisisch: Тасмания [Tasmaniya]

- komi: Тасмания [Tasmanija]

- koreanisch: 태즈메이니아주 [T’asŭmeini‘aju]

- kornisch: Tasmani

- korsisch: Tasmania

- krimtatarisch: Тасмания [Tasmaniya]

- kroatisch: Tasmanija

- kumükisch: Тасмания [Tasmanija]

- kurdisch: Tasmania

- ladinisch: Tasmania

- ladino: Tasmania

- lakisch: Тасманиja [Tasmanija]

- laotisch: ທາສເມເນຍ [Thāsmenia]

- lasisch: ტასმანია [Tasmania]

- lateinisch: Tasmania

- lesgisch: Тасманиja [Tasmanija]

- lettisch: Tasmanija

- letzeburgisch: Tasmanien

- limburgisch: Tasmanië

- litauisch: Tasmanija

- livisch: Tasmania

- madegassisch: Tasmania

- makedonisch: Тасманиja [Tasmanija]

- malaisch: Tasmania

- malayalam: ടാസ്മാനിയ [Ṭāsmānija]

- maldivisch: ޓަސްމޭނިޔާ [Tasmeniyā)]

- maltesisch: Tażmanja

- manx: yn Tasmany

- maori: Tahumeneia

- marathisch: तस्मानिया [Tasmāniyā]

- mari: Тасманий [Tasmanij]

- mingrelisch: ტასმანია [Tasmania]

- minnan: 塔斯馬尼亞 [Thap-su-má-nî-a]

- mirandesisch: Tasmania

- moldawisch: Tasmania

- mongolisch: Тасмани [Tasmani]

- mordwinisch: Тасманий [Tasmanij]

- nahuatl: Tasmania

- nauruanisch: Tasmania

- nepalesisch: टैज़मेनिया [Tasmāniyā]

- niederländisch: Tasmanië

- normannisch: Tasmanie

- norwegisch: Tasmania

- novial: Tasmania

- okzitanisch: Tasmania

- olonetzisch: Тасмания [Tasmanija]

- orissisch [Odia]: ଟାସ୍ମାନିଆ [Tāsmaniā]

- oromo: Tasmeeniyaa

- ossetisch: Тасмани [Tasmani]

- pampangan: Tasmania

- pandschabisch: ਟਸਮਾਨੀਆ [Tasmānīā]

- panganisan: Tasmania

- papiamentu: Tasmania

- paschtunisch: تسمانیا [Tasmāniyā]

- persisch: تاسمانیا [Tâsmâniyâ]

- piemontesisch: Tasmania

- pitkernisch: Tasmainya

- polnisch: Tasmania

- portugiesisch: Tasmânia

- provenzalisch: Tasmania

- quetschua: Tasmaniku

- rätoromanisch: Tasmania

- romani: Tasmania

- rumänisch: Tasmania

- rundi-Rwandesisch: Tasmaniya

- russisch: Тасмания [Tasmanija]

- ruthenisch: Тасмания [Tasmanija]

- samisch: Tasmania

- samoanisch: Tasmaniai

- samogitisch: Tasmanėjė

- sango: Tasmanïi

- sardisch: Tasmània

- saterfriesisch: Tasmanien

- schlesisch: Tasmańijo

- schottisch: Tasmanie

- schwedisch: Tasmanien

- schweizerdeutsch: Tasmanie

- serbisch: Тасманија [Tasmanija]

- sindhi: ٽسمانيا [Tasmaniya]

- singhalesisch: ටස්මේනියා [Tasmēniyā]

- sizilianisch: Tasmania

- slovio: Tasmnija

- slowakisch: Tasmánia

- slowenisch: Tasmanija

- somalisch: Tasmaaniya

- sorbisch: Tasmanija

- spanisch: Tasmania

- sudovisch: Tasmania

- surinamesisch: Tasmania

- swahili: Tasmania

- syrisch [Aramäisch]: ܬܣܡܢܝܐ [Tasmaniya]

- tabassaranisch: Тасмания [Tasmanija]

- tadschikisch: Тасмания [Tasmaniya]

- tagalog: Tasmanya

- tahitianisch: Tātimana

- tamilisch: தாஸ்மானியா [Tāsmāṉiyā]

- tatarisch: Тасмания [Tasmaniya]

- telugu: టాస్మానియా [Ṭāsmāniya]

- thai: รัฐแทสเมเนีย [Thasmāniya]

- tibetisch: ཏས་མེ་ནི་ཡ [Ta-me-ni-ya]

- tigrinisch: ታዝሜኒያ [Tasmanya]

- timoresisch: Tasmánia

- tok Pisin: Tasmania

- tonganisch: Tasimania

- tschechisch: Tasmánie

- tschetschenisch: Тасмани [Tasmani]

- tschuwaschisch: Тасмани [Tasmani]

- turkmenisch: Tasmaniýa

- tuwinisch: Тасмания [Tasmaniya]

- türkisch: Tazmanya

- twi: Tasmania

- udmurtisch: Тасмания [Tasmanija]

- ugurisch: تاسمانىيە [Tasmaniye]

- ukrainisch: Тасманiя [Tasmanija]

- ungarisch: tasmania

- urdu: تسمانیہ [Tasmaniya]

- usbekisch: Тасмания [Tasmanija]

- venezianisch: Tasmania

- vietnamesisch: Tasmania

- visayan: Tasmania

- volapük: Tasmania

- valisisch: Tasmania

- wallonisch: Tasmanie

- weißrussisch: Тасманиja [Tasmanija]

- wepsisch: Tasmanii

- winaray: Tasmania

- wolof: Tasmaani

- yoruba: Tasmania

- zazakisch: Tasmania

- zulu: iTasmania

Offizieller Name: Tasmania

- Bezeichnung der Bewohner: Tasmanians (Tasmanier)

- adjektivisch: tasmanian (tasmanisch)

Kürzel:

- Landescode: TS / TAS

- Kfz: -

- FIPS-Code: AS06

- ISO-Code: AU-TS

Lage

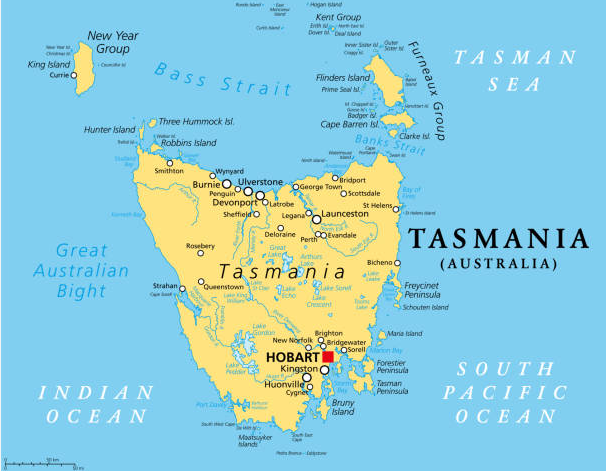

Tasmanien liegt im Südosten Australiens zwischen 40° und 44° südlicher Breite sowie zwischen 144° und 149° östlicher Länge. Der Insel-Bundesstaat befindet sich auf der gleichen geografischen Breite wie der Norden der Süd- und der Süden der Nordinsel Neuseelands, die Insel Chiloë samt Hinterland im Süden Chiles, Nord-Patagonien in Argentinien und die Gough-Insel. Die Insel ist rund 200 km vom australischen „Festland“ entfernt.

Geografische Lage:

- nördlichster Punkt: 40°38‘30“ s.B. (Cape Grim) bzw. 39°11‘55“ s.B. (Seal Rock / Hogan Group)

- südlichster Punkt: 43°38‘21“ s.B. (South East Cape) bzw. 43°39‘50“ s.B. (Needle Rocks / Maatsuyker Islands)

- östlichster Punkt: 148°21‘15“ ö.L. (Cape Forestier) bzw. 148°10‘50“ ö.L. (Cape Barren / Cape Barren Island)

- westlichster Punkt: 144°36‘32“ ö.L. (Bluff Hill Point) bzw. 143°49‘05“ ö.L. (New Year Island / King Island)

Entfernungen:

- Perkins Island 140 m

- Robbins Island 1,1 km

- Flinders Island 54 km

- King Island 88 km

- Wilsons Promontory / Australien 199 km

- Melbourne 319 km

- Canberra 591 km

- Sydney 816 km

- Adelaide 836 km

- Pulau Besar / Malaysia 6.212 km

Zeitzone

In Tasmanien gilt die Eastern Standard Time (Östliche Standard-Zeit), kurz EST (OSZ), 10 Stunden vor der MEZ (UTC+11). Vom letzten Sonntag im März bis zum letzten Sonntag im Oktober gilt die Eastern Standard Summer Time (Östliche Standard-Sommerzeit). Die Realzeit liegt um 9 Stunden und 35 bis 53 Minuten vor der Koordinierten Weltzeit (UTC).

Fläche

Tasmanien als größte Insel des Australischen Bundes umfasst 68.401 km² bzw. 26.410 mi² - ohne vorgelagerte Inseln 64.519 km² bzw. 24.911 mi² -, das sind 0,89 % der Gesamtfläche Australiens. Inklusive Wasserfläche (22.357 km²) ist Tasmanien 90.758 km² groß. Der Durchmesser der Hauptinsel beträgt von Nordnordwest nach Südsüdost 372 km und von Ostnordost nach Westsüdwest 286 km. Die Küstenlänge beträgt 2.850 km, inklusive Nebeninseln 4.882 km. Die Bass-Straße, die die Insel vom australischen Festland trennt, wird im Nordwesten durch King Island, an der Nordostspitze von Flinders Island flankiert. Landschaftlich dominieren Gebirge und Hochebenen bis zirka 1600 m Höhe die Insel. Die höchste Erhebung ist der Mount Ossa (1617 m). Die mittlere Höhe liegt bei 280 m. Auch die 1300 km südlich gelegene Macquarieinsel gehört zum Bundesstaat Tasmanien, und zwar zur Gemeinde Huon Valley, die an der Südspitze von Tasmanien liegt. Der maximale Tidenhub beträgt 1,2 bis 4,5 m, bei Launceston 4,3 m, bei Hobart 1,5 m.

Geologie

Die tasmanische Pflanzen- und Tierwelt ist eng mit der geologischen Vergangenheit Australiens verknüpft. Erdgeschichtlich betrachtet nimmt der australische Kontinent aufgrund seiner rund 50 Millionen Jahre dauernden Isolation eine Sonderstellung ein, die sich nachhaltig auf seine Biozönose ausgewirkt hat. Diese Abtrennung ist verantwortlich für die Vielzahl der endemischen Arten, die häufig ein hohes stammesgeschichtliches Alter aufweisen. In Tasmanien wird dieser Aspekt durch die Trennung vom australischen Festland vor rund 12.000 Jahren insofern noch verstärkt, als außeraustralische Einflüsse hier noch weniger zum Tragen kamen.

Tasmanien geht in seinen Grundzügen auf den Superkontinent Gondwana zurück. Gondwana erreichte zu Beginn des Perm seine größte Ausdehnung und begann im Jura in die gegenwärtigen Kontinente der Südhalbkugel zu zerbrechen. Die Reihenfolge dieser Teilung hat die Stellung der Biosphäre Australiens im ökologischen Weltgefüge maßgeblich geprägt. Nacheinander wurde die australische Landmasse vom späteren Afrika, Indien, Neuseeland, aber erst im Eozän von Antarktika getrennt. Darin liegt der Umstand begründet, dass die australische Biosphäre am ehesten Ähnlichkeit mit Teilen der neuseeländischen und südamerikanischen aufweist. Denn während des Eozäns waren Südamerika und Australien noch durch die Landmasse Antarktika verbunden. Diese Theorie wird sowohl durch Untersuchungen an der rezenten Pflanzen- und Tierwelt als auch durch fossile Befunde gestützt. Seit der Trennung von Antarktika war Australien mehr als 50 Millionen Jahre von den anderen Kontinenten isoliert. Selbstverständlich hat sich auch die australische Biosphäre seither den ökologischen Bedingungen und Veränderungen im Laufe der Jahrmillionen angepasst und dennoch ähnelt sie noch deutlich der ehemaligen Flora und Fauna Gondwanas.

Auch geologisch unterscheiden sich der Westen und der Osten der Insel. B

+3esteht der Westteil der Insel aus extrem nährstoffarmen präkambrischen Sedimenten, ist der Ostteil aus trophisch etwas günstigerem Jura-Dolerit aufgebaut. Die extrem ungünstige Nährstoffversorgung der Böden überlagert besonders im Westen der Insel, auch in Zusammenhang mit den extremen Niederschlagswerten, oft die klimatische Baumgrenze: es können sich hier auch im Tiefland keine Wälder ausbilden, es kommt zur Ausbildung ausgedehnter Moorgebiete, die von der Cyperaceae Gymnoschoenus sphaerocephalus dominiert werden und als Buttongrass-Moorland bezeichnet werden.

Landschaft

Die Insel liegt auf der Südspitze des australischen Kontinentalschelfs und ist annähernd so groß wie Irland. Sie ist die weitaus größte der über hundert Inseln des Bass-Archipels. Tasmanien ist eine, inklusive etwa 30 kleinerer Inseln, zirka 63.300 km² große Insel im Süden des australischen Kontinents, die Form entspricht etwa einem auf der Spitze stehenden, gleichseitigen Dreiecks.

Tasmaniens Küsten sind sehr vielfältig, wobei die Westküste mit nur zwei für natürliche Häfen geeigneten Plätzen, nämlich Macquarie Harbour und Port Davey, noch am gleichförmigsten ist. Berühmt ist der Mündungsbereich des Derwent River im Süden der Insel: Hier hat sich die Hauptstadt Hobart unter für einen Hafen äußerst günstigen natürlichen Bedingungen entwickelt.

Obwohl der höchste Gipfel Tasmaniens nur 1617 m hoch ist (Mount Ossa in den Cradle Mountains) und heute keine Vergletscherung existiert, kann die Insel als sehr gebirgig bezeichnet werden, im Zentrum der Insel und weniger im Süden und Westen gibt es auch Gebiete mit natürlicher alpiner Vegetation. Obwohl Tasmanien nur etwa 0,9 % der Gesamtfläche Australiens umfasst, kommen hier 50 % der Fläche mit high mountains vor. Der größte Teil der Insel ist vom mächtigen Zentralmassiv, das mit seinen Ausläufern fast die ganze Insel von Norden nach Süden durchzieht, dominiert.

Erhebungen

- Mount Ossa 1617 m

- Cradle Mountain 1545 m

- Mount Jerusalem 1458 m

- Ironstone Mountain 1443 m

- Mount Gell 1442 m

- Mount Field West 1434 m

- Mount Rufus 1416 m

- Fisher Bluff 1408 m

- Mount Hugel 1397 m

- Mount Cuvier 1380 m

Seen

- Lake Pedder 242 km² (Tiefe 43 m)

- Great Lake 114 km² (Tiefe 1030 m)

Flüsse

- Derwent River 180 km

- Huon River 174 km

- Cockle Creek 148 km

- Arthur River 85 km

- Tamar River 70 km

- Weld River 50 km

Inseln Fläche Ausmaße Seehöhe

Tasmanien 64 519 km² 355 x 310 km 1617 m

Flinders Island 1 330 km² 61 x 31 km 756 m

King Island 1 098 km² 62 x 26 km 161 m

Cape Barren Island 464 km² 37 x 14 km 687 m

Bruny Island 362 km² 40 x 36 km 571 m

Flora und Fauna

Tasmanien beherbergt eine einzigartige Flora mit endemischen Arten wie dem Huon-Kiefer und uralten Regenwäldern, die im Tasmanian Wilderness World Heritage Area geschützt sind. Die Fauna umfasst ikonische Tiere wie den Tasmanischen Teufel, Wombats und zahlreiche Vogelarten, wobei der ausgestorbene Thylacin (Beutelwolf) ein kulturelles Symbol bleibt.

Flora

Die Vegetation wird im Nordwesten von gemäßigten regenwaldähnlichen Wäldern bestimmt. Im Südwesten und Norden finden sich aber auch Buttongras- und Moorlandschaften. Auf den weitläufigen Hochebenen begegnen uns alpine Moose und Blumen. Durch die isolierte Lage vom Festland sind etwa 20 Prozent der gut 1500 vorkommenden höheren Pflanzenarten endemisch. Aufgrund der unterschiedlichen klimatischen und geografischen Verhältnisse differiert auch in Bezug auf die Flora die Westhälfte der Insel stark vom Osten. Im Westteil finden sich vorwiegend regenwaldähnliche Wälder und Vegetationsformen, die in Teilen jenen von Südamerika und Neuseeland ähneln. Im Osten Tasmaniens herrschen trockene und lichte Wälder australischer Prägung vor. Letztere sind gekennzeichnet durch hunderte verschiedener Akazien- und Eukalyptusarten, die wie in Teilen Australiens die gesamte Restflora dominieren. Wie die gesamte australische Flora weisen auch sie eine Vielzahl unterschiedlicher evolutionärer Anpassungen auf. Der Wald australischer Prägung lichtet in den Höhenlagen zunehmend aus. Oberhalb 900 m im Norden und 600 Meter im Süden gehen die Wälder häufig in ausgedehnte Moorlandschaften über.

Im kühl temperierten feuchten Fast-Regenwald Westtasmaniens bestimmen endemische Südbuchen-Arten (Nothofagus sp.), die bis zu 40 Meter Höhe erreichen können, das Bild. Wie annähernd alle Baumarten Tasmaniens sind auch sie immergrün. In diesen Wäldern wachsen die höchsten Laubbäume der Welt wie die Riesen-Eukalypten (bis 100 m hoch) oder der Stringy-Bark (bis 90 m hoch). Diese Giganten ragen weit über das Walddach hinaus. Auch darunter wachsen urtümliche Baumarten, die ihresgleichen suchen wie die Celery-top-Pine, ein Nadelbaum ohne Nadeln mit blattartig verbreiterten Stielen, die Huon-Pine, die über 2.000 Jahre alt werden kann oder die Dicksonia-Baumfarne mit ihren weit ausladenden Wedeln. Aufgrund der vorkommenden Eukalyptenarten sind diese Wälder strenggenommen keine echten Regenwälder, obwohl alle anderen Kriterien zutreffen. Der ausgeprägte Stockwerkbau dieses Waldes und sein dichtes Unterholz machen ihn häufig undurchdringlich. In den ausgedehnten Dünenlandschaften der Sandstrände herrschen hitze- und trockenheitsresistente Büsche, Sträucher und Gräser vor.

Bereits vor der Ankunft der Europäer waren weite Landstriche Tasmaniens durch die Einwirkung der einheimischen Inselbevölkerung geprägt. Auf diese Weise entstanden beispielsweise die feuchten Riedlandschaften mit ihrem Schilf-, Gras- und Heckenbewuchs, die den Regenwald durchsetzen und der zum Teil parkähnliche Charakter mancher Eukalyptus- und Akazienwälder.

Fauna

Die Tierwelt Tasmaniens ist in starkem Ausmaß mit der australischen verwandt. Letztere ist, ebenso wie die Vegetation, geprägt von Endemismen. Beuteltiere sind die dominanten Landlebewesen, von denen der ausgestorbene Beutelwolf (oder Beuteltiger, Tasmanischer Tiger, Tylacine) ein bekanntes Beispiel ist. Der Wombat (ein Beutelbär), ist ebenso vertreten wie zahlreiche Känguru-Arten.

Da viele der nach Australien eingeschleppten europäischen Tierarten (hauptsächlich der Fuchs) und auch der selbst eingewanderte Dingo es nie bis nach Tasmanien geschafft haben, sind hier viele Tierarten erhalten geblieben, die auf dem Festland ausgestorben sind: Beuteldachse oder kleine Wallaby-Arten. Ein ebenfalls sehr bekanntes Beispiel einer für Tasmanien endemischen Tierart ist der Tasmanische Teufel, welcher auf dem australischen Festland bereits ausgestorben ist.

Wie auf dem Australischen Festland sind auch hier verschiedene Arten von Kletter-, Ring- und Gleitbeutlern zu finden. Diese sind wie Koalas oder Kängurus Beuteltiere und gehören seit eh und je zur Ur-Fauna Australiens. Die vorherrschenden Beuteltiere gehen ebenfalls auf Gondwana zurück. Auch der australische flugunfähige Straußenvogel, der Große Emu, stammt aus dieser Epoche. Die Hauptvertreter der Tierwelt Australiens, die Beuteltiere, haben, mit Ausnahme des Ökosystems Wasser, alle ökologischen Nischen besetzt. So unterscheidet sich die Meeresfauna Tasmaniens nur unwesentlich von der anderer Regionen dieses Breitengrades.

Auf dem Land blieben die Beuteltiere (Marsupiala) jedoch von außeraustralischen Einflüssen weitestgehend verschont. Selbst die extrem artenreiche Vogelfauna – obwohl weniger an Grenzen gebunden – setzt sich aus Gattungen zusammen, die zu 90 Prozent endemisch sind. Betrachtet man nur die Vogelarten, sind dies sogar 95 Prozent. Die Auswahl an höheren Säugetieren (Plazentatieren) beschränkte sich in voreuropäischer Zeit in Australien auf Nage- und Fledertiere (Fledermäuse und fliegende Hunde). Sie kamen vermutlich während des Miozäns aus dem Norden.

Die Fauna Tasmaniens ist noch um einiges artenärmer als die australische. So kommen dort nur etwa ein Fünftel der Beuteltier-, ein Zehntel der Nager- und ein Siebtel der Fledermausarten Australiens vor. Flughunde und Gleitbeutler sind ebenfalls nicht bis nach Tasmanien vorgedrungen. Diese Artenarmut darf jedoch nicht über die hohe Populationsdichte der Landtiere in Tasmanien hinwegtäuschen, die durch die vielseitige Küsten- und Meeresfauna noch ergänzt wird.

Im Gegensatz zum tasmanischen Beutelwolf konnte der tasmanische Teufel – vermutlich bedingt durch das Fehlen des Dingos in Tasmanien – bis heute überleben. Der tasmanische Beutelwolf (Thylacinus cynocephalus) wurde häufig auf Grund seines dunkelbraun-gelblich gestreiften Felles tasmanischer Tiger genannt. Sein lateinischer Name bedeutet ‘Beutelhund mit Wolfskopf’, was seinem Aussehen schon ziemlich nahe kam. Mit einer Rückenlänge von zirka 1,2 m hatte er in etwa die gleiche Größe wie unser europäischer Wolf und war in der Lage, auch größere Beutetiere zu reißen. Er jagte meist im Dunkeln oder zumindest in der Dämmerung und galt als langsam und etwas unbeholfen. Wahrscheinlich wurden ihm die ausgewilderten Hunde der frühen Kolonialzeit zum Verhängnis. Aber auch die Schafhirten stellten ihm nach, so dass er schon in den dreißiger Jahren des 19. Jahrhundert sehr selten war. Im ausgehenden 19. Jahrhundert war er bereits eine außerordentlich begehrte Jagdtrophäe. Wann genau er ausgestorben ist, ist unsicher und in regelmäßigen Abständen tauchen immer wieder Augenzeugen auf, die einzelne Exemplare gesehen haben wollen. Obwohl gegenwärtig Tasmaniens Wildhüter mit der Suche nach Spuren betraut sind, blieben diese Gerüchte bislang unbestätigt.

Das Schnabeltier (Platypus) und der Ameisenigel (Echidna) aus der Unterklasse der Prototheria, deren phylogenetische Stellung noch bis heute unklar ist, zählen zu den skurrilsten Vertretern der australischen beziehungsweise tasmanischen Fauna. Beide, wenngleich Säugetiere, zählen aufgrund fehlender spezifischer Geschlechtsorgane, genau wie etwa die Vögel oder Reptilien, zu den Kloakentieren.

Das wichtigste Jagdwild der voreuropäischen Bevölkerung waren das Känguru, der Wombat und der Fuchskusu. Von den im Vergleich zu Australien wenigen Känguruarten war das graubraune Forester’s Känguru (Macropus major) die beliebteste Jagdbeute. Es wird bis zu eineinhalb Meter groß und trat in großen Herden auf. Bei den kleineren Känguruarten war vor allem das ‘Wallaby’ als Beute von Bedeutung. Der Nacktnasenwombat (Vombatus ursinus) lebt in unterirdischen Höhlensystemen und wurde als ergiebiger Fleischlieferant genutzt. Die Jagd nach dem Fuchskusu (Trichosurus vulpecula) war weit verbreitet aber sehr beschwerlich, da er sich meist in hohen Baumwipfeln aufhält.

Neben dem Emu wurde ein weiterer flugunfähiger Laufvogel gejagt. Der Tribonyx mostierii entspricht in seiner Gestalt unserem Rebhuhn. Ansonsten war die äußerst vielfältige Vogelfauna des tasmanischen Inlandes als Beute nicht von Bedeutung. Von den Reptilien, die in Australien neben den Beuteltieren die erfolgreichste Tiergruppe stellen, wurden in Tasmanien nur die größeren Arten verzehrt.

Nur drei der 140 australischen Schlangenarten sind auf der Insel heimisch. Alle drei gehören zur Gruppe der Elapidae und sind ausnahmslos giftig. In Tasmanien spielen Schnecken und Egel eine größere Rolle als auf dem trockenen Kontinent.

Von entscheidender Bedeutung war in Tasmanien die Küsten- und Meeresfauna. Wie bereits angedeutet, unterscheidet sie sich nicht wesentlich von der Fauna anderer Erdteile. In dem fischreichen Meer gab es auch eine Vielzahl Meeressäuger: Delphine, Wale, See-Elefanten, Robben und Seehunde. Die große Anzahl von Muscheln, Krebsen, Krabben und Hummer waren ein begehrtes Nahrungsmittel. An den Küsten nisteten Seevögel in großer Zahl, die jedoch teilweise als Zugvögel nur saisonal anzutreffen waren: Kormorane, Enten, Gänse, Schwarze Schwäne, verschiedene Wasserhuhnarten, Albatrosse, Reiher, Tölpel und der ‘mutton bird’ (Puffinus tenuirostris), ein Sturmvogel, der eine zentrale Rolle in der Nahrungsversorgung der Küstenbevölkerung spielte.

In diesem Zusammenhang noch von Interesse ist die am Ende der Eiszeit vor rund 25.000 bis 15.000 Jahren (Flood 1995:192 und Scarre 1990:68) ausgestorbene Megafauna. Diese beinhaltete auch größere Formen der rezenten Tierarten. Andere Gattungen sind mit ihrem Aussterben für immer verschwunden; so etwa das Diprotodon, das die Größe eines Nashorns erreichte. Die damaligen Formen des Tasmanischen Teufels und des Emus waren beträchtlich größer. Manche Känguruarten erreichten eine Höhe von drei Metern und auch Wombats von der Größe eines Esels sind belegt.

Die Gründe des Aussterbens sind noch nicht eindeutig geklärt; dennoch deutet einiges darauf hin, dass die voreuropäische Bevölkerung daran nicht unbeteiligt war (Flood 1995:136f und 281, Lourandos 1997:98-111, Wilpert 1987:21). Entgegen anders lautenden Behauptungen haben auch die Aborigines in ihrem Lebensraum Spuren hinterlassen. Ein Phänomen, das – lange verleugnet – auch bei Wildbeuterpopulationen anderer Erdteile zunehmend Bestätigung findet. Geringe Naturbeherrschung darf in diesem Zusammenhang nicht gleichgesetzt werden mit nicht vorhandener nachhaltiger Beeinflussung.

Natürlich war ihnen bewusst, dass der Raubbau an der Natur sie ihrer Lebensgrundlage entzieht. Diese Zusammenhänge hatten sie täglich vor Augen. Deshalb waren sie bemüht, ihre Ressourcen nicht über die Maßen zu strapazieren, was ihnen jedoch nicht immer gelang. Ein anderes Beispiel hierfür könnte die Ausrottung einer See-Elefantenart (Mirounga leonina) auf Tasmanien sein, für die Rhys Jones die prähistorische Bevölkerung verantwortlich macht (Jones 1966:67 nach Mulvaney/Golson 1987:90).

Naturschutz

Es gibt auf Tasmnien noch relativ viele naturbelassene Landschaftstypen. Etwa ein Viertel der Insel sind als UNESCO-Weltnaturerbe ausgewiesen, zu 37 % besteht die Insel aus Nationalparks. Während der meisten Zeit des 19. und 20. Jahrhunderts herrschte in Tasmanien eine Politik der Ressourcenausbeutung. Holzeinschlag, Bergbau und die Eindämmung von Flüssen zur Nutzung der Wasserkraft waren wichtige Wirtschaftsfaktoren. Proteste von Umweltschützern gegen die geplante Überflutung des Lake Pedder für ein Wasserkraftwerk führten 1972 zur Gründung der United Tasmania Group (UTG), der ersten Grünen Partei der Welt. 2004 kündigte der australische Forstkonzern Gunns den Bau der weltweit größten Zellstofffabrik auf Tasmanien an. Dieses Vorhaben hat einen heftigen Kampf um den Schutz der tasmanischen Urwälder ausgelöst, die aufgrund der vielen endemischen Arten weltweit einzigartig sind. Immerhin sind in Tasmanien beeindruckende 36.522 km² geschützt, vor allem im Westteil der Insel. Dort liegt auch das UNESCO-Welterbe-Schutzgebiet Tasmanische Wildnis. Doch die potentiell wirtschaftlich interessanten Wälder sind nicht geschützt.

Tasmanien hat 19 Nationalparks, die von üppigen Regenwäldern im Westen bis zu weißen Sandstränden im Osten reichen. Sie schützen endemische Arten wie den Tasmanischen Teufel, den Beutelmarder und seltene Pflanzen wie die Huon Pine, die über 3.000 Jahre alt werden kann. Die Parks sind gut erschlossen, mit Besucherzentren, Wegen und Campingmöglichkeiten, wobei die meisten Eintrittsgebühren verlangen (zum Beispiel 40 AUD für einen Tagespass oder 96 AUD für einen Jahrespass für alle Parks, Stand 2025). Die TWWHA umfasst sieben Nationalparks, darunter Cradle Mountain-Lake St Clair, Franklin-Gordon Wild Rivers und Southwest, die für ihre Wildnis und geologische Bedeutung bekannt sind. Besonders eindrucksvoll sind die Landschaft am Cradle Mountain sowie die unberührte und teilweise schwer zugängliche Wildnis des Südwestens.

Einer der bekanntesten Nationalparks ist der Mount Field National Park. Seine Popularität verdankt er allem voran den Russel Falls. Hinter dem Namen verbirgt sich, wie sich wohl vermuten lässt, ein Wasserfall. Doch es ist keine gewöhnliche senkrecht in die Tiefe abfallende Wassersäule. Die Russel Falls lassen ihre Wassermassen in drei aufeinander folgenden Stufen in das Wasserfallbecken scheinbar hinab springen. Dieses schon malerisch anmutige Bild wird begleitet von einem grünen Einzug aus Bäumen, Büschen und anderen tropischen Gewächsen. Nicht ohne Grund sind die Russel Falls eines der beliebtesten Fotomotive bei Touristen aus aller Welt.

Klima

Das tasmanische Klima ist ozeanisch. Die Winter fallen dadurch relativ milde aus. Andererseits ist die Insel eine der wenigen Landmassen im Bereich der sogenannten „Donnernden Vierziger“ (Roaring Forties). Daher ist das Klima meist windig bis stürmisch, regnerisch und unbeständig. Alle Jahreszeiten lassen sich, besonders auf den Hochebenen, an einem Tag durchleben. Obwohl Tasmanien auf dem gleichen Breitengrad liegt wie Istanbul, Rom und Barcelona auf der Nordhalbkugel, ist das Klima kühler als auf dem Festland.

Das zentrale Gebirge teilt Tasmanien in zwei grundsätzliche Klimatypen: den humiden bis extrem humiden Westen (Niederschlagsmengen bis 3600 mm) und den gemäßigten bis trockenen Osten (Niederschlagsmengen bis unter 500 mm). Diese relative Trockenheit der östlich des Gebirges liegenden Gebiete kommt dadurch zustande, daß Westwinde vorherrschen. Zwischen der Ostküste Patagoniens und der Westküste Tasmaniens liegen 15.000 km kalter Südatlantik bzw. Südindischer Ozean, die von keiner Festlandsmasse unterbrochen sind, sodass die kaltfeuchten Luftmassen der „Roaring Forties“ zum ersten Mal auf die Westabdachung der tasmanischen Zentralgebirge prallen und sich dort abregnen.

Als Insel steht Tasmanien unter maritimem Einfluss, daher ist das Kleinklima regional stärker ausdifferenziert. Die zu Westeuropa um sechs Monate verschobenen Jahreszeiten sind weit weniger ausgeprägt. Die Winter sind mit Durchschnittstemperaturen von 0,5 bis 10,5°C mild und die Sommer mit 9 bis 19°C eher kühl. Dennoch kann es fast überall auf der Insel im Winter zu Nachtfrösten kommen und zu jeder Jahreszeit in den Höhenlagen Schnee fallen. Selbst im Sommer können die Bergkuppen oberhalb 1200 m, im Winter oberhalb 600 Meter schneebedeckt sein. In solchen Hochlagen kann die Temperatur im Januar bis -1°C und auf Extremwerte bis -10°C absinken. Das relativ milde Klima wird jedoch geprägt durch abrupte Wetterwechsel, den häufig starken Wind und die hohe Luftfeuchtigkeit.

Auch die Niederschlagsverteilung Tasmaniens ist weniger von jahreszeitlichen Schwankungen als durch die vorherrschende Windrichtung geprägt. Im Gegensatz zum australischen Festland, wo der Südostpassat seinen Einfluss geltend macht, ist die Insel ganzjährig zum Teil heftigen Westwinden ausgesetzt. Diese Donnernden Vierziger herrschen auf diesem Breitengrad auf der gesamten südlichen Erdhalbkugel und treffen hier ungebremst von Landmassen (die nächste ist Patagonien) auf Tasmanien. So ist der Westteil der Insel sowohl feuchter als auch kühler und hat darüber hinaus weniger Sonnenstunden pro Jahr als der Osten. Diese Temperaturunterschiede werden verstärkt durch den Einfluss einer warmen Meeresströmung im Osten und einer kalten, von der Antarktis kommenden, im Westen Tasmaniens.

Der feuchte Wind sorgt im Westen für jährliche Niederschläge von über 1500 mm mit Spitzenwerten bis zu 3800 mm. Im Osten sind Werte um 1500 mm jährlich die Ausnahme, zum Teil werden hier nur Werte um 400 mm erreicht. Vereinfacht dargestellt kann man sagen, dass die jährlichen Niederschläge Tasmaniens in West-Ost-Richtung kontinuierlich abnehmen. Verglichen mit dem aridesten Kontinent der Erde – Australien – sind selbst diese Werte im Osten der Insel noch hoch.

Klimadaten für Hobart (54 m, 1961 bis 1990)

| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |

| Mitteltemperatur (°C) | 16,3 | 16,1 | 15,1 | 12,4 | 10,5 | 8,3 | 7,8 | 8,8 | 10,6 | 11,8 | 13,6 | 15,1 | 12,2 |

| Niederschlag (mm) | 44 | 45 | 53 | 61 | 47 | 62 | 51 | 50 | 51 | 68 | 58 | 64 | 652 |

| Niederschlagstage >0,25 mm | 8 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 17 | 18 | 17 | 18 | 16 | 14 | 180 |

| Potenzielle Verdunstung (mm) | 90 | 75 | 72 | 44 | 36 | 23 | 26 | 31 | 43 | 56 | 70 | 86 | 650 |

| L;uftfeuchtigkeit (%) | 58 | 61 | 64 | 66 | 70 | 73 | 72 | 68 | 63 | 61 | 60 | 60 | 64 |

| Sonnenstunden pro Tag | 7,7 | 7,0 | 6,4 | 5,0 | 4,4 | 4,0 | 4,4 | 5,1 | 5,9 | 6,1 | 7,2 | 7,3 | 5,9 |

| Wassertemperatur (°C) | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 |

Klimadaten für Launceston (81 m, 1961 bis 1990)

| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |

| Mitteltemperatur (°C) | 17,7 | 18,2 | 16,1 | 12,9 | 10,2 | 8,1 | 7,4 | 8,5 | 10,4 | 12,3 | 14,5 | 16,5 | 12,7 |

| Niederschlag (mm) | 41 | 50 | 40 | 62 | 73 | 71 | 86 | 80 | 65 | 68 | 56 | 50 | 740 |

| Niederschlagstage >0,25 mm | 8 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 17 | 15 | 14 | 11 | 10 | 149 |

| Potenzielle Verdunstung (mm) | 105 | 90 | 73 | 50 | 33 | 23 | 21 | 27 | 40 | 55 | 74 | 99 | 690 |

| Luftfeuchtigkeit (%) | 60 | 63 | 67 | 72 | 77 | 75 | 77 | 77 | 75 | 72 | 65 | 63 | 69 |

Klimadaten für Hobart (1881 bis 2013)

| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |

| Höchstrekord (°C) | 41,8 | 40,1 | 37,3 | 30,6 | 25,7 | 20,6 | 22,1 | 24,5 | 31,0 | 34,6 | 36,8 | 40,6 | 41,8 |

| Mittelmaximum (°C) | 21,7 | 21,7 | 20,1 | 17,3 | 14,4 | 12,0 | 11,7 | 13,1 | 15,1 | 17,0 | 18,7 | 20,3 | 16,9 |

| Mittelminimum (°C) | 11,9 | 12,0 | 10,9 | 9,0 | 7,0 | 5,2 | 4,6 | 5,2 | 6,4 | 7,8 | 9,3 | 10,8 | 8,3 |

| Tiefstrekord (°C) | 3,3 | 3,4 | 1,8 | 0,7 | −1,6 | −2,8 | −2,8 | −1,8 | −0,8 | 0,0 | 0,3 | 3,3 | −2,8 |

| Niederschlag (mm) | 47,3 | 40,1 | 45,0 | 51,4 | 46,5 | 54,1 | 51,8 | 53,6 | 53,5 | 61,4 | 54,1 | 56,4 | 615,2 |

| Wassertemperatur (°C) | 15,0 | 16,0 | 16,0 | 15,0 | 14,0 | 13,0 | 13,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 13,8 |

| Niederschlagstage | 10,9 | 9,4 | 11,3 | 12,3 | 13,6 | 14,5 | 15,4 | 15,5 | 15,3 | 16,3 | 14,1 | 12,8 | 161,4 |

| Sonnenstunden | 248 | 206,2 | 198,4 | 159 | 130,2 | 117 | 136,4 | 155 | 177 | 201,5 | 207 | 229,4 | 2165,1 |

Klimadaten für Ellerslie Road (Battery Point, 1981 bis 2910)

| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |

| Höchstrekord (°C) | 41,8 | 40,1 | 39,1 | 31,0 | 25,7 | 20,6 | 22,1 | 24,5 | 31,0 | 34,6 | 36,8 | 40,6 | 41,8 |

| Mittelmaximum (°C) | 22,7 | 22,2 | 20,7 | 17,9 | 15,3 | 12,7 | 12,6 | 13,7 | 15,7 | 17,6 | 19,1 | 21,0 | 17,6 |

| Mittelminimum (°C) | 13,0 | 12,8 | 11,6 | 9,4 | 7,6 | 5,5 | 5,2 | 5,6 | 6,9 | 8,3 | 10,0 | 11,6 | 9,0 |

| Tiefstrekord (°C) | 3,3 | 3,4 | 1,8 | 0,7 | −1,6 | −2,8 | −2,8 | −1,8 | −0,8 | 0,0 | 0,3 | 3,3 | −2,8 |

| Niederschlag (mm) | 43,7 | 37,8 | 37,0 | 42,6 | 39,2 | 46,0 | 44,5 | 63,0 | 55,6 | 52,8 | 50,7 | 53,0 | 565,9 |

| Niederschlagstage (≥ 0,2 mm) | 9,5 | 9,1 | 11,3 | 11,1 | 12,0 | 12,4 | 14,1 | 15,3 | 15,7 | 15,0 | 13,5 | 11,7 | 150,7 |

| Luftfeuchtigkeit nachmittags (%) | 51 | 52 | 52 | 56 | 58 | 64 | 61 | 56 | 53 | 51 | 53 | 49 | 55 |

| Sonnenstunden | 257,3 | 226,0 | 210,8 | 177,0 | 148,8 | 132,0 | 151,9 | 179,8 | 195,0 | 232,5 | 234,0 | 248,0 | 2393,1 |

| Sonnenstundenanteil in % | 59 | 62 | 57 | 59 | 53 | 49 | 53 | 58 | 59 | 58 | 56 | 53 | 56 |

| Meerestemperatur (°C) | 16,9 | 16,4 | 16,4 | 15,4 | 14,6 | 13,6 | 12,9 | 12,7 | 12,7 | 13,1 | 14,4 | 15,9 | 14,6 |

| Ultraviolettindex | 11 | 9 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 5,3 |

Mythologie

Die Mythologie Tasmaniens, oder Lutruwita, wie die Insel in der Sprache der palawa (die indigenen Tasmanier) genannt wird, ist tief in der Kultur der palawa verwurzelt, die die Insel seit etwa 40.000 Jahren bewohnen. Diese Mythen sind eng mit dem Land, der Natur und der spirituellen Verbindung zur Umwelt verknüpft, ähnlich dem „Dreaming“ oder „Traumzeit“-Konzept anderer aboriginaler Kulturen Australiens. Allerdings ist die tasmanische Mythologie aufgrund der kolonialen Zerstörung – einschließlich Genozid, Krankheiten und Zwangsumsiedlungen im 19. Jahrhundert – nur fragmentarisch überliefert. Die Überlieferung erfolgte mündlich, und vieles ging mit dem fast vollständigen Aussterben der Vollblut-Population bis 1876 verloren. Dennoch werden heute durch die palawa-Community, wie die Tasmanian Aboriginal Corporation, Teile der Traditionen revitalisiert, basierend auf Aufzeichnungen von Missionaren, Siedlern und frühen Forschern.

Ein zentraler Schöpfungsmythos der palawa bezieht sich auf die beiden Schöpfergottheiten Moinee und Droemerdene, die als Kinder von Parnuen (der Sonne) und Vena (dem Mond) gelten. Moinee wird als guter Schöpfer beschrieben, der die Welt formt, Tiere und Menschen erschafft und für Harmonie sorgt. Droemerdene hingegen ist sein böser Zwilling, der Chaos und Zerstörung bringt – eine Dualität von Gut und Böse, die in vielen aboriginalen Mythen vorkommt. Diese Figuren symbolisieren die Entstehung der Landschaft Lutruwitas: Flüsse, Berge und Wälder entstanden durch ihre Handlungen.

Ein weiterer Mythos erzählt von der Migration der ersten Menschen aus einem fernen Land, die zu Fuß kamen und dann durch eine große Flut getrennt wurden. Dies spiegelt die reale prähistorische Verbindung Tasmaniens mit dem australischen Festland wider, die vor etwa 10.000–13.000 Jahren durch das Ansteigen des Meeresspiegels (Bass-Straße) unterbrochen wurde. Die Flut wird als göttliche Handlung interpretiert, die die palawa isolierte und ihre einzigartige Kultur formte.

Tiere spielen eine prominente Rolle in den Mythen, da sie oft als Ahnen oder Schöpfungsgeister gelten. Der Känguru-Mythos ist besonders bedeutsam: Der Känguru, bekannt als Tarner, ist ein Schöpfungsgeist und Vorfahr von Parlevar, dem „ersten Menschen“. Durch Verwandtschaftspflichten band Tarner die palawa an das Land – er symbolisiert Identität, Jagd und spirituelle Bindung. Wenn ein Känguru getötet wurde, errichteten die palawa Hütten aus Grünzeug über den Knochen, um himmlische Turbulenzen zu vermeiden, was die tiefe Respekt vor dem Tier unterstreicht.

Ähnlich mythisch aufgeladen ist der Thylacin (Tasmanischer Tiger), der in Tänzen und Geschichten als Schutzgeist oder bedrohliches Wesen vorkommt. In einem Tanz, den der Missionar James Backhouse 1833 auf Flinders Island beobachtete, wird der Tiger dargestellt, wie er Kinder bedroht und verwundet wird – ein Symbol für Gefahr und Überleben. Trotz seiner Ausrottung in den 1930er Jahren lebt der Thylacin in modernen Legenden fort, mit angeblichen Sichtungen, die den Mythos von der „ewigen Abwesenheit“ nähren.

Orte wie Toogee Low (Port Davey) im Südwesten gelten als Wohnstätten von „Teufeln“ oder bösen Geistern, die in der Mythologie als Wächter der Wildnis erscheinen. Diese Mythen dienten auch als Erklärungen für Naturphänomene wie Stürme oder Überschwemmungen.

Die palawa-Mythen sind nicht nur Erzählungen, sondern Gesetze und Anleitungen für das Leben: Sie regeln Jagd, Landnutzung und soziale Beziehungen. Die Traumzeit-Idee – eine ewige Gegenwart, in der Ahnen die Welt prägten – verbindet Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Heute werden diese Mythen in Initiativen wie dem palawa kani (der rekonstruierten Sprache) und kulturellen Spaziergängen (zum Beispiel Wukalina Walk) wiederbelebt, um die Verbindung zur Lutruwita zu stärken.

Neben den indigenen Mythen entstanden koloniale „Mythen“ über die palawa, die bis heute widerlegt werden müssen. Der berühmte Aussterbe-Mythos – dass die Tasmanier mit dem Tod von Truganini 1876 ausgestorben seien – diente der Rechtfertigung der Kolonisation. Tatsächlich überlebten Nachkommen (etwa aus Beziehungen mit Robbenjägern auf den Bass-Strait-Inseln), und die palawa-Community zählt heute Tausende. Ein weiterer Mythos war die „Primitivität“ der Palawa, dass sie kein Feuer entzünden konnten - eine Fehldeutung, die ihre komplexe Kultur ignorierte.

Geschichte

Das heutige Tasmanien wurde bereits vor 40.000 bis 35.000 Jahren von Norden aus über die damalige Festlandverbindung zu Australien besiedelt. Die Überflutung der Bass-Straße vor etwa 12.000 Jahren isolierte die Tasmanier von den Aborigines des Kontinents, so dass kulturelle und technische Innovationen nicht mehr ausgetauscht werden konnten. Zum Zeitpunkt der europäischen Entdeckung lebten vermutlich zwischen 4.000 und 6.000 Tasmanier auf der Insel.

Zeit der Palawa

Die Tasmanier, auch als Palawa oder Pakana bekannt, sind Nachfahren der ersten Menschen, die vor etwa 40.000 bis 35.000 Jahren nach Australien migrierten, als der Kontinent noch über Landbrücken mit Neuguinea verbunden war. Vor etwa 10.000 Jahren, am Ende der letzten Eiszeit, stieg der Meeresspiegel, und Tasmanien wurde durch die Bass-Straße vom australischen Festland getrennt. Dies führte zur Isolation der tasmanischen Bevölkerung, die sich kulturell und genetisch eigenständig entwickelte.

Die Tasmanier lebten als Jäger und Sammler in kleinen, nomadischen Gruppen von etwa 20 bis 50 Personen, die in Clans organisiert waren. Archäologische Funde, wie Werkzeuge aus Stein und Knochen, Muschelhaufen (Middens) und Felsmalereien, deuten auf eine gut angepasste Lebensweise hin. Sie nutzten die reichen Ressourcen der Insel, darunter Meerestiere (wie Robben und Schalentiere), Kängurus, Wallabys und Pflanzen. Feuer war ein zentrales Element ihrer Kultur, sowohl für die Jagd als auch für die Landschaftspflege, um offene Flächen für die Tierjagd zu schaffen.

Die tasmanische Gesellschaft war stark mit dem Land verbunden. Ihre Spiritualität drehte sich um die Natur, und es gab komplexe Rituale, Tänze und Geschichten, die mündlich überliefert wurden. Sprachlich waren die Tasmanier vielfältig: Es gab schätzungsweise fünf bis neun verschiedene Sprachen oder Dialekte, obwohl die genaue Zahl schwer zu bestimmen ist, da viele durch die Kolonisierung verloren gingen.

Die Tasmanier waren geschickte Handwerker. Sie stellten einfache, aber effektive Werkzeuge her, wie Speere, Wurfhölzer und Netze, und bauten schwimmfähige Boote aus Rinde oder Schilf, um Flüsse zu überqueren oder Küstengewässer zu nutzen. Ihre Kleidung bestand häufig aus Tierfellen, und sie schmückten sich mit Muscheln oder Ocker.

Ein oft diskutiertes Thema ist der technologische Wandel: Archäologische Beweise deuten darauf hin, dass die Tasmanier nach ihrer Isolation bestimmte Technologien, wie Bumerangs oder bestimmte Angelmethoden, nicht weiterentwickelten oder verloren, was möglicherweise auf die begrenzten Ressourcen der Insel oder die kulturelle Anpassung zurückzuführen ist. Dennoch zeigt ihre Fähigkeit, in einer rauen Umgebung zu überleben, ein hohes Maß an Anpassungsfähigkeit.

Bis zum 18. Jahrhundert lebten die Tasmanier weitgehend isoliert von der Außenwelt. Es gibt keine Hinweise auf Kontakte mit anderen Kulturen, wie den Polynesiern oder anderen indigenen Gruppen Australiens, nach der Trennung durch die Bass-Straße. Die Bevölkerungszahl wird auf etwa 3.000 bis 15.000 Menschen geschätzt, aufgeteilt in mehrere Stämme, die über die Insel verteilt waren.

Die tasmanische Kultur war stabil, aber die Isolation machte die Bevölkerung anfällig für die dramatischen Veränderungen, die mit der Ankunft der Europäer bevorstanden. Die ersten dokumentierten Kontakte mit Europäern fanden im späten 18. Jahrhundert statt, beginnend mit den Entdeckungsreisen europäischer Seefahrer.

Entdeckungszeit

Europäische Historiker geben meist als offiziellen Entdecker Australiens den Holländer Willem Jansz an. Im Zuge der Kolonialisierung von Indonesien passierten zu dieser Zeit viele holländische Frachtschiffe den indischen Ozean. Jansz machte 1606 den Versuch, an der Westküste der australischen Yorkhalbinsel bei Mapoom zu landen, wurde jedoch von den Aborigines in die Flucht geschlagen. 200 Meilen weiter südlich erlaubten ihm die Mitglieder der Aurukum an Land zu gehen. Umgehend begannen sie eine Siedlung zu errichten. Anfangs war das Verhältnis zu den Einheimischen entspannt; als aber die Siedler eine Aboriginal entführten, kam es zu blutigen Auseinandersetzungen. Die Hälfte der Holländer kam dabei ums Leben und die Siedlung wurde aufgegeben.

Bis zu diesem Zeitpunkt war Australien - beziehungsweise ‘Neuholland’, wie es im 17. und 18. Jahrhundert genannt wurde - auf keiner Weltkarte erfasst; dennoch kursierte bereits viel früher das Gerücht über die Existenz eines Südkontinents (terra australis). In Europa war man überzeugt, dass im Süden der Erdhalbkugel noch eine weitere größere Landmasse existieren müsse, da es sonst unmöglich sei, dass die Erde in ihrer Achse die Balance halten könne.

Bereits Anfang des 16. Jahrhunderts bereisten portugiesische Schiffe den Westpazifik. Neuguinea wurde 1525 von den Spaniern und Portugiesen entdeckt. Vermutlich ist es den Portugiesen zu verdanken, dass bereits im ausgehenden 16. Jahrhundert, circa zehn Jahre vor der Landung von Jansz, in England eine, wenn auch sehr grobe Karte von Australien existierte (Przemyslaw 1990:89f).

Selten findet dieser Umstand in der Entdeckungsgeschichte Australiens Erwähnung. Dabei war der Gelehrte Richard Henry Major bereits Mitte des letzten Jahrhunderts aufgrund einer (anderen) Karte von der Entdeckung des australischen Kontinents durch die Portugiesen überzeugt: „Die Tatsachen, die ich zusammenbringen konnte, haben mich zum Schluss geführt, dass das von mir erwähnte Land, das auf französischen Karten als Java - la - Grande bezeichnet wird, nichts anderes als Australien sein kann, und dass es vor 1542 entdeckt wurde, kann fast als erwiesen gelten. [...] Wir müssen deshalb zum Schluss gelangen, [...] dass die Entdeckung des Kontinents Neu-Holland den Portugiesen zuzuschreiben ist. The facts which I have been able to bring together lead me to the conclusion that the land described as Java - la - Grande on the French maps to which I have reffered can be no other than Australia, and that it was discovered before 1542 may be almost accepted as demonstrable certainity. [...] We must therefore come to the conclusion [...] that the discovery of the continent New Holland belongs to the Portuguese“ (Mc Intyre 1977:200).

Kenneth Mc Intyre hat diese Theorie 1977 wieder aufgegriffen und kommt zu dem Ergebnis, dass die Portugiesen bereits in den zwanziger Jahren des 16. Jahrhunderts Australien betreten hatten. Im selben Jahr führte Mc Kiggan seine Recherche zum gleichen Resultat. Er datiert die Entdeckung von Australien durch Europäer (Portugiesen) auf das Jahr 1522 (Mc Intyre 1977:200; Mc Kiggan 1977). Es gibt sogar Hinweise, dass die Portugiesen bereits in Tasmanien landeten (Robson 1983:3). Wie dem auch sei; Logbücher oder andere schriftliche Quellen aus dieser Zeit liegen nicht vor, weshalb diese Epoche in diesem Zusammenhang nur von sekundärer Bedeutung ist.

Ebenfalls selten Erwähnung in der Geschichtsliteratur finden nichteuropäische Meeresexpeditionen in der australischen Entdeckungsgeschichte. Die Nordküste Australiens war den Seefahrern des malaiischen Archipels bereits lange vor Ankunft der Europäer bekannt (Wopfner 1997:1). Spätestens seit dem 15. Jahrhundert waren Handelsreisende aus Neuguinea in den Inseln der Torresstraße und der Kap-York-Halbinsel präsent (Przemyslaw 1990 : 91f). Auch zwischen den Bugis aus Sulawesi und den Aborigines Nord- und Westaustraliens herrschten langjährige Handelsbeziehungen (Przemyslaw 1990 : 91ff). Ihr Hauptinteresse galt der Seegurke (Holoturia nobilis), die damals wie heute in Asien und dort vor allem in China als Delikatesse gehandelt wurde. Der Seegurke, bekannter unter dem Namen Trepang, wurden große Heilwirkung und magische Eigenschaften (Aphrodisiakum) zugeschrieben. In Australien wurde sie gefischt und konserviert. Eine Saison dauerte vier bis fünf Monate. Zwischen dem 15. Jahrhundert bis ins ausgehende 18. Jahrhundert, beeinflussten diese Handelsbeziehungen die Kultur der Küstenbevölkerung in Nord- und Nordwestaustralien sowie an der Torresstraße nachhaltig (Przemyslaw 1990:92; Wilpert 1987:128ff). Im Tauschhandel erwarben sie metallene Äxte, Messer und Speerspitzen. Sie erlernten den Bau von Booten mit Auslegern, übernahmen Melodien, Musikinstrumente und sogar ein chinesisches Kartenspiel. In Sprachen und Bräuchen machten sich diese Einflüsse ebenfalls geltend. Es kam zu einer ausgeprägteren Sesshaftigkeit und einer strafferen, politischen Organisation.

Dessen ungeachtet waren es die Holländer, die neue Kunde über den Südkontinent nach Europa brachten und damit eine neue Ära einläuteten. Nach Willem Jansz, dem ‘Entdecker’ Australiens, kamen noch Jan Carstensz, Frederick de Houtman, Dirk Hartog, Willem de Vlamingh, François Pelsaert, Pieter Nuysz und viele andere Holländer, die meist in Handelsschiffen unterwegs waren, um Gewürze, Gold und andere Güter aufzunehmen.

Der ruhmreichste unter ihnen war Abel Janszoon Tasman, der als Entdecker Tasmaniens gilt. Tasman erreichte Tasmanien am 24. November 1642 und nannte es zu Ehren des damaligen Generalgouverneurs von Niederländisch-Ostindien, Antony van Diemen, ‘Van Diemensland’. Er war von Batavia aus aufgebrochen und erreichte mit der ‘Heemskerck’ und der ‘Zeahaen’ nach 72 Tagen die Insel. Er war ein erfahrener Navigator und hatte den Auftrag, den Südkontinent aufzusuchen und dort die Gegend zu erkunden. Außerdem sollte er eine Seeroute durch den Pazifik nach Südamerika suchen, um neue Märkte und Ressourcen zu erschließen, was ihm auch beides gelang.

Überhaupt müsste Abel Tasman aufgrund seiner geografischen Entdeckungen in einem Zuge mit den ganz großen Entdeckern und frühen Seefahrern genannt werden: Er entdeckte Tasmanien, Neuseeland und die Route südlich an Tasmanien vorbei durch den Pazifik nach Südamerika. Er war auch der Erste, der das ganze Ausmaß Neuhollands (Australiens) erkannte. Tasman erforschte die Nordküste Australiens (1644) vom heutigen Staat Western Australia, den er ‘Eendrachtland’ nannte, über den Golf von Carpentaria bis nach Queensland (‘Carpentaria’). Bei dieser Gelegenheit stellte er fest, dass Neuguinea durch eine Meerenge (Torresstraße) von Australien getrennt war. Eine beeindruckende Leistung, die ihm jedoch nie wirklich zu Ruhm und Ansehen verhalf.

Das hatte einen einfachen Grund: Tasman war zwar der Entdecker Tasmaniens, entdeckte aber nicht die Einwohner der Insel, wie manchmal behauptet wird. Er erkannte zwar, dass die Insel bewohnt war, bekam aber deren Bewohner nie zu Gesicht. Auf all seinen Reisen ließ er, obwohl kühner Seefahrer, beim Kontakt mit ‘Wilden’ äußerste Vorsicht walten, und wenn es sich vermeiden ließ, verzichtete er ganz darauf. Diese Behutsamkeit wurde ihm bereits zu Lebzeiten von offizieller Seite vorgeworfen, verhinderte seinen Ruhm, begünstigte aber gleichzeitig sein Privileg, als Entdecker eines natürlichen Todes zu sterben.

Er ging 1642 an der Ostküste Tasmaniens vor Anker und war genötigt, seine Wasservorräte aufzufrischen. Ihm klangen noch die damals gängigen Gerüchte in den Ohren die besagten, diese entlegene Weltgegend sei die Heimat von Monstern und Riesen. Deshalb beschränkte er die Landgänge auf das Allernötigste. Einer seiner Leute entdeckte zwei 18 bis 20 Meter hohe Bäume mit einem Umfang von zirka vier Metern, in die Kerben eingeschlagen waren. Sie deuteten diese Kerben richtig als Kletterhilfe der einheimischen Bevölkerung, dachten aber damals, diese dienten dem Ausnehmen von Vogelnestern. Tatsächlich waren sie für die Possumjagd geschlagen worden. Der Abstand der in gerader Linie nach oben verlaufenden Kerben schien Tasmans Befürchtungen zu bestätigen. Die Distanz zwischen den Kerben betrug circa eineinhalb Meter, woraus er schloss, „dass diese Menschen entweder von ungeheurer Größe sind oder eine gewisse Art haben, auf Bäume zu klettern, an die wir nicht gewöhnt sind“. Obwohl letzteres zutraf, ging Tasman von einer riesenhaften Bevölkerung aus und gab somit den in Europa bestehenden Gerüchten neue Nahrung. Nach dieser Beobachtung näherte er sich nur noch einmal vorsichtig dem Ufer, ließ einen seiner Leute an Land schwimmen, der dort die holländische Flagge hisste, und verließ die Insel mit dem Hinweis, dass eine plötzliche Wetteränderung eine weitere Landung unmöglich mache. Für die folgenden 130 Jahre sind keine weiteren Landungen auf der Insel belegt. Über 200 Jahre trug sie den Namen ‘Van Diemensland’ und wurde erst 1853 in Tasmanien umbenannt.

Demnach war der französische Kapitän Marc-Joseph Marion du Fresne, der Leiter der zweiten europäischen Expedition der Erste, der Kontakt zu den tasmanischen Aborigines hatte. Er legte unweit Tasmans Landeplatz an der Ostküste der Insel an, um ebenfalls frische Holz- und Wasservorräte aufzunehmen. Er hatte den Auftrag, mit seinen Schiffen ‘Le Mascarin’ und ‘Le Marquis de Castries’ neue Handelsrouten ausfindig zu machen und eine kürzere Route nach China zu suchen. Du Fresne und seine Begleiter Jules Crozet und Saint-Allouarn entdeckten auf ihren Reisen im Indischen Ozean die Crozetinseln. Sie waren in erster Linie Seefahrer und verfügten über keinerlei wissenschaftliche Kenntnisse. Ihr Weltbild war geprägt von der bahnbrechenden Arbeit Rousseaus, weshalb Fresne im Gegensatz zu Tasman keine Monster, sondern „edle Wilde„ (nobles sauvages) anzutreffen erwartete: Nackte, glückliche Menschen in ihrem Urzustand, eingebettet in einen Garten Eden (Robson 1983:6; Bonwick 1870:2).

Konsequenterweise waren die Europäer beim Erstkontakt ebenfalls unbekleidet (Ryan 1981:50), um Barrieren abzubauen und eventuelles Misstrauen bereits im Keim zu ersticken. Am Morgen des 7. März 1772 näherten sie sich mit zwei Booten der Küste von North Bay. Eine dreißigköpfige Gruppe Aborigines lief ihnen am Strand entgegen. Deren Frauen und Kinder suchten jedoch Zuflucht in den angrenzenden Wäldern.

Einer der Männer löste sich von der Gruppe und kam auf sie zu, blieb dann im Wasser stehen und machte den Franzosen Zeichen näherzukommen. Zwei Besatzungsmitglieder schwammen auf Du Fresnes Zeichen nackt zum Strand. Dort angekommen wurde ihnen von einem älteren Aboriginal eine Fackel überreicht. Diese Geste werteten die zwei Franzosen als Zeichen des Friedens und quittierten sie, indem sie dem Mann einen Spiegel aushändigten. Dieser wurde reihum gereicht und löste, ebenso wie die Hautfarbe der Neuankömmlinge, großes Erstaunen aus. Nach einer eingehenden Untersuchung der beiden Seeleute legten die Einheimischen die Speere beiseite und begannen vor ihnen zu tanzen.

Zufrieden mit dem bisherigen Verlauf des Kontaktes legten die Europäer mit zwei Booten an und bekamen ebenfalls Fackeln überreicht. Im Gegenzug übergaben sie einige Stoffreste und Messer. Die harmonische Stimmung schlug um in helle Aufregung, als sich ein drittes Boot der Franzosen dem Ufer näherte. Aufs Äußerste erregt versuchten die Einheimischen, diese Landung mit Gesten und Rufen zu verhindern. Du Fresne gab der Mannschaft des Bootes Signal zum Umkehren. Das Boot wurde jedoch von der Brandung ans Ufer getragen. Daraufhin ging ein Hagel von Speeren und Steinen auf die Franzosen nieder. Du Fresne und einige seiner Männer wurden von den Steinen verletzt und eröffneten das Feuer. Ein Aborigine kam dabei ums Leben und mehrere wurden verletzt. Der Rest ergriff panisch schreiend die Flucht.

Die Franzosen verließen die Insel und segelten weiter nach Neuseeland. Der Kontakt mit den Māori auf Neuseeland kostete Marion du Fresne das Leben. Er und einige Mitglieder der Mannschaft wurden von den Māori in einen Hinterhalt gelockt, getötet und angeblich verspeist (Robson 1983:6). Als der bedeutendste Chronist dieser Expedition, Crozet, nach seiner Heimkehr Rousseau diese Ereignisse schilderte, entgegnete dieser zutiefst bestürzt: „Ist es möglich, dass die guten Kinder der Natur wirklich so böse sein können?“ (nach Ryan 1981:50).

Ein Jahr darauf war Captain James Cook auf der Endeavour in den Gewässern südlich von Tasmanien unterwegs. Nachdem er dort auf der Suche nach Land gekreuzt war, wollte er Tasmanien anlaufen. Dieser Plan wurde durch die Wetterverhältnisse vereitelt und er segelte weiter nach Neuseeland. Den Kontakt zu seinem Begleitschiff ‘Adventure’ unter dem Kommando von Tobias Furneaux hatte er jedoch aufgrund dichten Nebels verloren. Furneaux warf am verabredeten Treffpunkt vor Tasmanien Anker und unternahm mehrere Landexpeditionen. Bei seinem fünftägigen Aufenthalt in der nach seinem Schiff benannten Adventure Bay östlich von Bruni Island kam es zu keinem Kontakt mit der tasmanischen Bevölkerung. Anhand seiner Beobachtungen schloss er, dass sie weder feste Siedlungen noch Boote kannten und bezeichnete sie als elende, ignorante Rasse, die völlig außerstande sei, die Privilegien des guten Klimas und der üppigen, fruchtbaren Landschaft zu nutzen (Völger 1971:24; Robson 1983:27).

Nach dem Ausbleiben von Cook machte sich Furneaux auf den Weg nach Neuseeland, wo dieser dann ebenfalls eintraf. Cook sollte erst auf seiner dritten Reise Tasmanien zu Gesicht bekommen. Auf der Resolution landete er am 26. Januar 1777 ebenfalls in der Adventure Bay und blieb vier Tage. Cook, der bereits seit langem von Tasmanien fasziniert war, äußerte als Erster den Verdacht, Tasmanien könnte eine Insel sein. Bisher war man der Auffassung, dass Tasmanien den südlichsten Ausläufer Australiens bilde. Dieser Gedanke beschäftigte ihn bereits 1773 auf seiner zweiten Reise. Aus Zeitgründen war er gezwungen, diese Frage auf sich beruhen zu lassen. Denn sein eigentlicher Auftrag lautete, eine geeignete Seeroute zwischen Pazifik und Atlantik zu suchen.

Cooks Entdeckerdrang erschöpfte sich glücklicherweise nicht in geografischen Fragestellungen. Er war ebenfalls von Rousseaus Thesen fasziniert und auf der Suche nach „Wilden“ in ihrem vermeintlichen Urzustand. So war er beeindruckt von der Kultur der australischen Aborigines: „Nach dem, was ich über die Eingeborenen von Neuholland gesagt habe, könnten sie Einigen als das armseligste Volk auf der Welt erscheinen, doch in Wirklichkeit sind sie viel glücklicher als wir Europäer; ohne jede Kenntnis nicht nur der überflüssigen, sondern auch der notwendigen Bequemlichkeiten, die man in Europa so sehr sucht, sind sie eben darin glücklich, nicht zu wissen, wozu diese dienen. Sie leben in einer Ruhe, die nicht durch soziale Ungleichheit der Lebensbedingungen gestört wird“ (Heintze 1987:70).

Diese ihm eigene Mischung aus Neugier und Toleranz führte dazu, dass sein Aufenthalt des Öfteren als der erste von ethnologischem Wert bezeichnet wird (Ryan 1981:51). Cook kam von dieser dritten Reise nicht nach Europa zurück. Er wurde 1779 auf Hawaii getötet. Um so einflussreicher waren die Aussagen von Cooks Offizier William Anderson, der das Bild der tasmanischen Aborigines in Großbritannien entscheidend beeinflusste.

Während Cooks Aufzeichnungen viele wertvolle Details über Aussehen, Schmuck, Frisur und Verhaltensweisen lieferten, war Anderson voller Abscheu gegenüber der angetroffenen Bevölkerung: Es war ihre Schamlosigkeit, die ihn überforderte. Bereits die Franzosen amüsierten sich über die Angewohnheit der Aborigines, in aller Öffentlichkeit mit dem Penis zu spielen. Ebenso kam es vor, dass sie im Stehen, ohne im geringsten ihre Stellung zu verändern - teilweise sogar während einer Unterhaltung - Wasser abschlugen, so dass der Urin ihre Beine hinunter lief. Dazu kam, dass beiderlei Geschlechter in der Regel völlig nackt waren (Robson 1983:27). Anderson und die meisten seiner Landsleute waren darüber derart entsetzt, dass sich in Großbritannien Unmut und Abscheu gegenüber den Aborigines breitzumachen begann.

In dieser intoleranten Haltung unterschieden sich die britischen Entdecker generell von den französischen. Das ist einer der Gründe, warum die wertvollsten ethnografischen Daten dieser Epoche auf die Franzosen zurückgehen. Ihre Motivation war auch weitaus weniger von Besitzansprüchen, strategischen Überlegungen, Handels- und Wirtschaftsinteressen geprägt als die der Briten. Die Franzosen standen unter dem Einfluss Rousseaus, Lafiteaus und anderen und waren geprägt von den Idealen der aufkommenden Französischen Revolution. Cooks Beschreibungen seiner Kontakte zu den Einheimischen müssen, obwohl reich an Details, wegen der Kürze seines Aufenthaltes viele Fragen offen lassen.

1775 bis 1783 kämpfte Großbritannien im Nordamerikanischen Unabhängigkeitskrieg. Am 4. Juli 1776 erklärten die dreizehn Kolonien ihre Unabhängigkeit von Großbritannien, und 1783 musste Großbritannien diese Unabhängigkeit im Frieden von Paris anerkennen. Dies war die bedeutendste Niederlage der Kolonialmacht Großbritannien. Aufgrund dieser Niederlage verstärkte Großbritannien seine imperialistischen Bestrebungen noch weiter.

Im Mai 1787 brach Gouverneur Arthur Phillip mit elf bewaffneten Schiffen von Großbritannien aus in Richtung Australien auf. Sein Ziel war die Botany Bay an der Ostküste Australiens, die von dem deutschen Geografen und Naturforscher Johann Reinhold Forster und seinem Sohn Georg Forster als Land Eden beschrieben wurde. Nach siebenmonatiger Überfahrt ging die Flotte vor Botany Bay vor Anker. Bei näherer Erkundung stellte sich die Bucht als völlig ungeeignet zur Besiedlung heraus. Sie segelten weiter, entdeckten den Naturhafen des heutigen Sydney und gründeten 1788 die erste australische Siedlung Port Jackson. Bis Ende des 18. Jahrhunderts blieb dies die einzige größere Ansiedlung in Australien. Erst 1803 folgte eine zweite auf Tasmanien. Port Jacksons Bevölkerung bestand aus den insgesamt 1.500 Passagieren, die Gouverneur Arthur Phillip begleiteten. Dies waren Staatsbeamte, Soldaten und 757 deportierte Strafgefangene, darunter 192 Frauen und 18 Kinder (Przemyslaw 1990:95).

Den europäischen Geschichtsschreibern zufolge gaben die ersten Siedler Geschenke im Tausch gegen das Land. Dennoch musste die Siedlung, die bis 1816 ausschließlich aus Holzhäusern bestand, mit starken Palisaden umgeben und bis 1840 ständig militärisch bewacht werden. Immer wieder kam es zu bewaffneten Auseinandersetzungen mit australischen Aborigines.

Die Gründung der Siedlung Port Jackson in Ostaustralien ist für die Entdeckungsgeschichte Tasmaniens von zentraler Bedeutung. Da man immer noch überzeugt war, dass Tasmanien eine Halbinsel des australischen Kontinents sei, nahmen alle von Europa kommenden Schiffe auf dem Weg nach Port Jackson zunächst Kurs auf die Südspitze Tasmaniens und gingen häufig an der tasmanischen Ostküste kurz vor Anker. Ab diesem Zeitpunkt war der Anblick von Europäern für die Ostküstenbevölkerung Tasmaniens keine Seltenheit mehr.

Der nächste nachgewiesene Kontakt fand im August 1788 statt. Der Engländer William Bligh ging mit der „Bounty“ in der Adventure Bay vor Anker. Er war auf dem Weg von Tahiti zu den Westindischen Inseln und hatte Setzlinge des Brotfruchtbaumes geladen. Bligh wusste, was ihn erwartete, denn er war bereits elf Jahre zuvor als Navigator auf Cooks dritter Reise hier gewesen. Tasmanien lag für die Briten strategisch so günstig, dass Blighs Besatzung in der Adventure Bay nahe einer Quelle eine Reihe von Obstbäumen pflanzte, um nachfolgenden Reisenden die Proviantaufnahme zu erleichtern. Die Kontakte mit der Bevölkerung von Bruni Island verliefen friedlich: Als sie die Landungsboote entdeckten, reckten sie die Arme über den Kopf und verfielen Bligh zufolge in ein aufgeregtes ‘Geschnatter’, das ihn an Gänse erinnerte. Alle dargereichten Geschenke legten sie sich nach kurzer Prüfung auf den Kopf (Gould 1980 : 9; Turnbull 1963 : 35).

Die Bandbreite des Umgangs mit Geschenken der europäischen Entdecker reichte von völliger Ablehnung bis zur totalen Verzückung, wobei die Briten eine Ablehnung meist als persönliche Beleidigung empfanden. Die Franzosen wiederum sahen diese ablehnende Haltung mit Wohlwollen (Robson 1983:26f), da sie ihr Bild der Vollkommenheit des paradiesischen Urzustandes bestätigt sahen. Möglicherweise handelt es sich bei Blighs Kontakt um dieselben Familien, die bereits Cook elf Jahre zuvor aufsuchte (Völger 1971:26). Sein kurzer Bericht enthält jedenfalls keine wichtigen Neuerungen. Erst kurze Zeit später wurde entdeckt, dass die Adventure Bay nicht an der Küste Tasmaniens, sondern an einer ihr vorgelagerten bewohnten Insel lag.

Blighs eigentliche Mission, der Transport der Brotfruchtbäume zu den Westindischen Inseln, schlug wegen der berühmt gewordenen Meuterei auf der Bounty fehl. Dennoch wurde er vier Jahre später noch einmal mit dem gleichen Auftrag betraut und ankerte auch dieses Mal am 8. Februar 1792 in der Adventure Bay vor Bruni Island. Nur eine einzige seiner Pflanzen, ein Apfelbaum, hatte überlebt. Bei diesem zweiwöchigen Aufenthalt (seinem dritten und letzten) machte er eine Vielzahl interessanter Beobachtungen und spekulierte bereits über ethnologische Problemstellungen, die bis heute nicht zufriedenstellend geklärt werden konnten (Völger 1971:26).

Zwischen Blighs Besuchen machte sich Captain John Henry Cox auf den Weg nach Tasmanien (Robson 1983:8). Er lief am 28. Februar 1789 in Großbritannien aus und traf bereits am 3. Juli an der Südwestspitze Tasmaniens ein. Cox läutete die in ethnologischer Hinsicht so bedeutende Epoche der Robben- und Walfänger ein, indem er Großbritannien Kunde brachte von der reichhaltigen Meeressäugerfauna in diesem Teil der Erde. Dass er damit zu einem der Vorboten des Niedergangs der tasmanischen Kultur wurde, war ihm vermutlich nicht bewusst, denn er pflegte freundschaftlichen Umgang zur Inselbevölkerung. Während seines Aufenthalts auf Maria Island, wo eine kurze Begegnung mit den tasmanischen Aborigines stattfand, gab er der Oyster Bay ihren Namen.

Er beschrieb sie als glücklich, harmlos und völlig unkultiviert. Obwohl eher befangen, fanden sie großen Spaß daran, die Bewegung und Mimik der Europäer nachzuahmen. Ethnografisch bedeutsamer als das Treffen selbst, bei dem wieder ausgetauschte Geschenke abgelehnt wurden, waren seine Beobachtungen in den Tagen vor dem kurzen Kontakt. Wie schon so oft in dieser Ära der Entdecker fand er mehrere Lagerplätze, die kurz zuvor fluchtartig verlassen worden waren. Deren Inventar unterzog er genaueren Untersuchungen.

Bligh hatte gerade seinen dritten Aufenthalt auf Van Diemens Land beziehungsweise Bruni Island beendet, als wieder Schiffe vor der Küste Tasmaniens auftauchten. Es waren Franzosen, die mit dieser Expedition einen Meilenstein in der Entdeckungsgeschichte Tasmaniens setzten. Erstmals wurde die Insel von hochkarätigen Wissenschaftlern betreten und erforscht. Sie waren von Frankreich ausgesandt, um nach Lebenszeichen einer früheren französischen Expedition zu suchen: 1785 war Jean Francois Galoup de la Pérouse mit zwei Forschungsschiffen entsandt worden und nie zurückgekehrt.

Joseph Bruny d’Entrecasteaux hatte den Auftrag, den Verbleib dieser beiden verschollenen Schiffe zu klären und die Südsee nebst ihren Ressourcen zu erkunden. Er ging am 21. April 1792 vor der Küste Tasmaniens vor Anker (Robson 1983:8; Ryan 1981:53). An Bord befanden sich Wissenschaftler aller Couleur: Naturforscher, Botaniker, Zeichner, Kartografen, Ärzte und Astronomen, darunter einige der meisttalentiertesten Forscher, die Frankreich damals zu bieten hatte (Ryan 1981:53).

Der Leiter der Expedition d’Entrecasteaux kehrte nicht mehr nach Frankreich zurück. Er starb auf dieser Reise an Skorbut. Neben Kapitän Jean-Michel Huon de Kermadec machten vor allem zwei Besatzungsmitglieder von sich reden: E.P.E Rossel, der erste Offizier der ‘Recherche’, der 1808 in Paris über diese Expedition publizierte. Seinem Bericht liegt unter anderem das Tagebuch von d’Entrecasteaux zugrunde. Der ergiebigste Reisebericht stammt aus der Feder des 34-jährigen Naturforschers Jacques Julien Houtou de Labillardière, der auch detaillierte Beschreibungen der Lebensweise der Insulaner beinhaltet.

D’Entrecasteaux ließ auf dieser Reise zweimal die Südostküste Tasmaniens anlaufen. Die erste Untersuchung dauerte vom 21. April bis Ende Mai 1792. Im Januar 1793 kehrten sie zurück und blieben bis Februar. Insgesamt dauerte ihr Aufenthalt in Tasmanien circa zehn Wochen (Plomley 1966:3). In dieser Zeit kam es zu zahlreichen, harmonisch verlaufenden Begegnungen mit der einheimischen Bevölkerung.

Die Franzosen näherten sich der tasmanischen Bevölkerung sehr gefühlvoll. Sie ließen sich geduldig von Kopf bis Fuß mustern und sich von den Frauen die Gesichter schwärzen. Sie aßen, sangen und lachten zusammen, spielten mit den Kindern und es kam zu vielen, wechselseitigen Einladungen. Es fanden freundschaftliche Ringkämpfe am Strand statt; abends wurden die Franzosen zu ihren Booten geleitet und am Morgen wieder enthusiastisch begrüßt (Broome 1982:23, Ryan 1981:54, Robson 1983:26).

Darüber hinaus machten sie noch eine Reihe geografischer Entdeckungen. D’Entrecasteaux erkanne als Erster, dass Bruni Island, der bevorzugte Landeplatz der Briten , eine Insel ist. Die trennende Wasserstraße wurde nach ihm benannt. Er entdeckte die Mündungen der Flüsse Huon und Derwent. Er segelte den Derwent hinauf und kartierte die Norfolk Bay.

Zwischen den beiden Besuchen von d’Entrecasteaux sind keine weiteren Landungen durch Europäer belegt. Zwei Monate nach Beendigung seiner zweiten Landerkundung traf der junge, ehrgeizige Engländer John Hayes auf der Insel ein. Sein Aufenthalt im d’Entrecasteaux-Channel dauerte vom 26. April bis zum 9. Juni 1794 (Plomley 1993:18). Hayes erkundete in dieser Zeit die Gegend gründlich; unwissend, dass ihm die Franzosen bereits zuvor gekommen waren. Es ist völlig unklar, warum sich Hayes so lange in Tasmanien aufhielt, denn er war eigentlich auf dem Weg nach Neuguinea. Nur durch Zufall nahm er witterungsbedingt den Umweg um den Sahulschelf. Sein Tagebuch, das über die genaueren Umstände seines Aufenthaltes Aufschluss geben könnte, ging leider verloren. Das Schiff, mit dem er es Richtung Großbritannien sandte, wurde von den Franzosen gekapert (Völger 1972:29).

Zu diesem Zeitpunkt war man immer noch der Meinung, Van Diemens Land (Tasmanien) sei der Südausläufer Neuhollands (Australiens). Obwohl sich seit Cooks Verdacht die Hinweise und Gerüchte häuften, wurde erst im Oktober 1798 eine Expedition ausgerüstet, um diese Frage endgültig zu klären. George Bass und Matthew Flinders wurden beauftragt, Tasmanien wenn möglich zu umsegeln, um somit den Beweis zu erbringen, dass es eine Insel sei.

Es war möglich und somit wurde die für die Entdeckungsgeschichte Tasmaniens so bedeutsame Route um die tasmanische Südküste als Umweg erkannt. Bass und Flinders benötigten für die Umsegelung (7. Oktober 1798 bis 12. Juni 1799) fast ein dreiviertel Jahr (Robson 1983:9). Dabei entdeckten und kartierten sie nicht nur die bis dahin unbekannte Nordküste, sondern auch Teile der wenig bekannten Westküste (Abb. 9). Sie kartierten die Furneaux Inseln und andere Inseln der Bass-Straße. Aus deren Unberührtheit schlossen sie zurecht, dass die Bewohner von Van Diemens Land der Seefahrt im offenen Meer unkundig waren. Mit der Bevölkerung entstanden lediglich kurze und oberflächliche Kontakte, die nur dürftig beschrieben wurden.

Diese Kontakte fanden ebenfalls an der Südostküste Tasmaniens statt, die Flinders bereits als Besatzungsmitglied auf Blighs zweiter Reise kennengelernt hatte (Völger 1971 : 30). Flinders war von ihrem offenen, freundlichen Wesen beeindruckt und stellte die Ähnlichkeit zur Bevölkerung von New South Wales fest (Ryan 1981:57f).

Flinders war auch der Erste, der später Neuholland umsegelte und den Namen ‘Australia’ vorschlug (Przemyslaw 1990:7, 98). King Island, das Flinders übersehen hatte, wurde noch im gleichen Jahr von Reed kartiert. Macquarie Harbour und Port Davey an der Westküste wurden erst 1815 von Kelly und Birch entdeckt, die ebenfalls die Insel umschifften (Bryden 1965:38).

Zehn Jahre nach dem Besuch von Labillardière - kurz bevor Tasmanien von Großbritannien beziehungsweise Australien aus kolonialisiert wurde - traf eine zweite französische wissenschaftliche Expedition unter der Leitung von Nicolas Baudin auf der Insel ein. Deren 22-köpfige wissenschaftliche Crew mit einem Durchschnittsalter von 27 Jahren setzte sich zusammen aus drei Botanikern, fünf Zoologen und jeweils zwei Gärtnern, Mineralogen, Astronomen, Kartografen und Künstlern (Plomley 1966:3). Letztere, Petit und Lesuer, fertigten eine Vielzahl von Portraits sowie einige Zeichnungen, die Alltagsszenen, Grabstätten, Gegenstände des täglichen Gebrauchs und Waffen darstellten. Vor allem die Arbeiten von Petit werden meist gelobt. Seine Portraits waren zwar noch stark von Zeitgeist und Ästhetikempfinden der damaligen Epoche geprägt, stellten aber dennoch alle bisherigen Darstellungen in den Schatten.

Die Ergebnisse dieser Reise wurden verfasst und editiert von einem Mitglied der Crew, dem Naturforscher, Anthropologen und Mediziner (Triebel 1947:64) François Péron. Nach Pérons Tod wurde die Arbeit von Louis de Freycinet fertiggestellt. Diese Arbeit stellt die beste ethnografische Quelle dar, die wir aus ‘voreuropäischer’ Zeit von den Einwohnern Tasmaniens besitzen. Am 14. Januar 1802 erreichte Kommandant Baudin tasmanische Gewässer. Auch diese Expedition hielt sich im Osten Tasmaniens auf. Sie erkundete unter anderem den Huon River, die Oyster Bay und die östlich vorgelagerte Insel Maria Island. Sie blieben insgesamt 43 Tage. Ähnlich wir vorher bei d’Entrecasteaux kam es zu zahlreichen herzlichen Begegnungen in denen sich vor allem Péron als wichtiger Beobachter hervortat. James Bonwick beschreibt ihn als „angenehmen Sentimentalisten, der die romantische Schule von Rousseau in tiefen Zügen eingenommen hatte“ (Bonwick 1870:92).