Helgoland: Unterschied zwischen den Versionen

| Zeile 650: | Zeile 650: | ||

'''Bürgermeister von Helgoland''' | '''Bürgermeister von Helgoland''' | ||

18 Dez 1956 - 31 Dez 1980 Henry Peter Rickmers | * 18 Dez 1956 - 31 Dez 1980 Henry Peter Rickmers | ||

* 1 Jan 1981 - 31 Dez 1986 Klaus Degenhardt | * 1 Jan 1981 - 31 Dez 1986 Klaus Degenhardt | ||

| Zeile 1.066: | Zeile 1.066: | ||

* Nord-Ost Hafen (Gemeindehafen) Sportboothafen. | * Nord-Ost Hafen (Gemeindehafen) Sportboothafen. | ||

* Dünenhafen (gesperrt) – nur Anleger der gemeindlichen Dünenfähre. | * Dünenhafen (gesperrt) – nur Anleger der gemeindlichen Dünenfähre. | ||

Eine in Deutschland einmalige Touristenattraktion ist das Ausbooten der Passagiere der auf Reede liegenden Seebäderschiffe zur Helgoländer Landungsbrücke. Das Ausbooten wird mit offenen, kräftig gebauten Börtebooten bzw. ''Ruddern'' (Landessprache) durchgeführt. Im Börteboot finden 40–50 Passagiere während der kurzen Fahrt vom Seebäderschiff zur Insel Platz. Die Bootsform der Börteboote stammt noch aus der Zeit, als Helgoland vom Fischfang und später vom Lotsengeschäft in der Deutschen Bucht und den Flussmündungen der Weser und Elbe lebte. Da die Insel bis zum Bau eines Marinehafens kurz vor dem Ersten Weltkrieg über keinen eigenen Hafen verfügte, landeten die Boote Winter wie Sommer am Südstrand der Hauptinsel an. Im Zuge der Errichtung des Seebades Helgoland im Jahre 1826 und der Einrichtung einer Versicherung der Börtebootbetreiber auf Gegenseitigkeit wurde das Ausbooten auf der Reede vor dem Strand eingerichtet. | Eine in Deutschland einmalige Touristenattraktion ist das Ausbooten der Passagiere der auf Reede liegenden Seebäderschiffe zur Helgoländer Landungsbrücke. Das Ausbooten wird mit offenen, kräftig gebauten Börtebooten bzw. ''Ruddern'' (Landessprache) durchgeführt. Im Börteboot finden 40–50 Passagiere während der kurzen Fahrt vom Seebäderschiff zur Insel Platz. Die Bootsform der Börteboote stammt noch aus der Zeit, als Helgoland vom Fischfang und später vom Lotsengeschäft in der Deutschen Bucht und den Flussmündungen der Weser und Elbe lebte. Da die Insel bis zum Bau eines Marinehafens kurz vor dem Ersten Weltkrieg über keinen eigenen Hafen verfügte, landeten die Boote Winter wie Sommer am Südstrand der Hauptinsel an. Im Zuge der Errichtung des Seebades Helgoland im Jahre 1826 und der Einrichtung einer Versicherung der Börtebootbetreiber auf Gegenseitigkeit wurde das Ausbooten auf der Reede vor dem Strand eingerichtet. | ||

| Zeile 1.110: | Zeile 1.109: | ||

* Tragweite: 51,9 km | * Tragweite: 51,9 km | ||

'''Englischer Turm''' | |||

'''Englischer Turm''' | |||

* Standort: Oberland, 54°11‘ N, 7°53‘ O | * Standort: Oberland, 54°11‘ N, 7°53‘ O | ||

* Betrieb: 1810 bis 1902 | * Betrieb: 1810 bis 1902 | ||

* ehemalige Befeuerung: Gürtelleuchte | * ehemalige Befeuerung: Gürtelleuchte | ||

'''Kabelfeldfeuer''': | |||

'''Kabelfeldfeuer''': | '''Kabelfeldfeuer''': | ||

| Zeile 1.326: | Zeile 1.325: | ||

'''Feiertage:''' | '''Feiertage:''' | ||

* März: - Gedenktag anlässlich der Freigabe Helgolands 1952 | * 1. März: - Gedenktag anlässlich der Freigabe Helgolands 1952 | ||

* April - Saisoneröffnung / Flagge zur Düne | * April - Saisoneröffnung / Flagge zur Düne | ||

* 10. Juli - Inselfest | * 10. Juli - Inselfest | ||

Aktuelle Version vom 24. August 2025, 21:41 Uhr

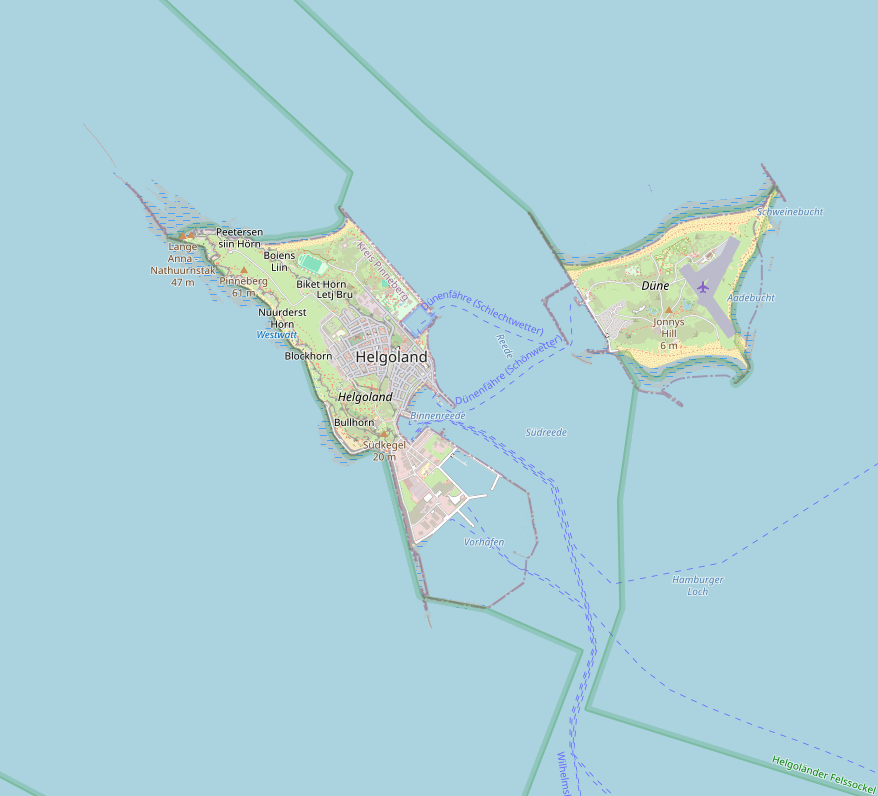

Helgoland, der kleine Rest einer in früherer Zeit viel größeren Insel, ist der Außenposten Deutschlands in der Nordsee. Lange Zeit Besitztum der Briten, wurde sie ihrer strategischen Bedeutung wegen vom deutschen Kaiserreich einst gegen eine Insel vor der ostafrikanischen Küste eingetauscht.

| Inselsteckbrief | |

|---|---|

| offizieller Name | Helgoland |

| alternative Bezeichnungen | Abalus, Basileia (lateinisch), Fo[r]sites Land, Fosetisland (um 700), Héleglend, Heiligland (1072), Farria (um 1100), Hilligland, Hilgeland, Halgeland, Heiligenlund, Insel der Heiligen Jungfrau Ursula (13. bis 19. Jahrhundert), Heligoland (englisch, französisch, spanisch), Helgolân (westfriesisch), Halaglun (nordfriesisch), Hälgelound (saterfriesisch), Deät Lun (helgoländisch) |

| Kategorie | Meeresinsel |

| Inseltyp | echte Insel |

| Inselart | Kontinentalinsel |

| Gewässer | Nodsee |

| Inselgruppe | Helgoland |

| politische Zugehörigkeit | Staat: Deutschland (Bundesrepublik Deutschland) Bundesland: Schleswig-Holstein Kreis: Pinneberg |

| Gliederung | 2 Ortsteile |

| Status | Inselgemeinde |

| Koordinaten | 54°11’ N, 7°53’ O |

| Entfernung zur nächsten Insel | 800 m (Düne), 42,3 km (Wangerooge) |

| Entfernung zum Festland | 22 km (Hitzsand / Eiderstedt / Schleswig-Holstein) |

| Fläche | 0,95 km² / 0,367 mi² (mit Düne 1,65 km² / 0,64 mi², mit Flutbereich 4,21 km² / 1,625 mi², ehemalige Fläche 1650 13,75 km² / 5,3 mi²) |

| geschütztes Gebiet | 0,457 km² / 0,176 mi² (48,1 %) |

| maximale Länge | 2,2 km (NW-SO) |

| maximale Breite | 0,9 km (NO-Sw) |

| Küstenlänge | 4,2 km |

| tiefste Stelle | 0 m (Nordsee) |

| höchste Stelle | 59 m (L;ummenfelsen) |

| relative Höhe | 59 m |

| mittlere Höhe | 12 m |

| maximaler Tidenhub | 2,5 bis 2,6 m (Unterland 2,54 m) |

| Zeitzone | MEZ (Mitteleuropäische Zeit, UTC+1) |

| Realzeit | UTC plus 32 Minuten |

| Einwohnerzahl | 1.329 (2024) |

| Dichte (Einwohner pro km²) | 1398,95, bezogen auf die Gemeindefläche 805,45 |

| Inselzentrum | Unterland |

Name

Helgoland, gesprochen [ˈhɛl.ɡoˌlant], englisch Heligoland, westfriesisch Helgolân, nordfriesisch Halaglun, saterfriesisch Hälgelound, wird von den Bewohnern Deät Lun, was im Halunder, dem Helgoländer Friesisch, schlicht „das Land“ bedeutet, genannt. Bei antiken Schriftstellern hieß das damals noch weit größere Inselterritorium Abalus und Basileia. Die erste deutsche Nennung findet sich bei Willibrord um 700. Er sprach von Fo[r]sites Land und Fosetisland. Adam von Bremen verzeichnete das Eiland anno 1072 als Héleglend und Heiligland. In der Hamburger Diözesanchronik war um 1100 von Farria die Rede.

Vom Hochmittelalter bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts wurde die Insel mit Varianten des hochdeutschen Heiligland bezeichnet - konkret als Hilligland, Hilgeland, Halgeland und Heiligenlund, einmal sogar als Insel der Heiligen Jungfrau Ursula. Die kritische Diskussion des Namens im 19. Jahrhundert fasste Theodor Siebs 1909 mit der These zusammen, dass, ausgehend von der friesischen Selbstbezeichnung der Helgoländer als Halunder, der Inselname „hohes Land“ bedeutete (ähnlich Hallig in Nordfriesland). In der Diskussion im Anschluss an Jürgen Spanuth wurde von Wolfgang Laur wieder ein ursprünglicher Name Heiligland angenommen. Die seit dem 16. Jahrhundert aufgetretene Variante Helgoland sei durch Gelehrte entstanden, die eine nordfriesische Form Helgeland latinisierten, da sie ihn als Hinweis auf den Sagenhelden Helgi lasen. Die Diskussion wird erschwert durch die Uneinigkeit darüber, mit welchen der angeführten Namen wirklich die Insel Helgoland gemeint sei, und durch den Wunsch, die Insel auch heute noch als heilig erscheinen zu lassen. Während der britischen Besatzungszeit von 1945 bis 1952 wurde die Insel von den dort stationierten Soldaten zynisch Hell-go-land, übersetzt in etwa„das Land, das zur Hölle geht“, genannt.

- international: Helgoland

- amharisch: ሄልጎላንድ [Helgoland]

- arabisch: هيلغولاند [Helgoland]

- armenisch: Հելգոլանդի [Helgoland]

- aserbaidschanisch: Heliqoland

- bengalisch: হেলগোল্যান্ড [Helgoland]

- birmanisch: ဟယ်လ်ဂိုးလန် [Helgoland]

- bulgarisch: Хелголанд [Helgoland]

- chinesisch: 赫尔戈兰 [Hè ěr gē lán]

- englisch: Heligoland

- französisch: Heligoland

- friesisch, west: Helgolân

- friesisch, nord: Halaglun

- galizisch: Heligoland

- georgisch: ჰელგოლანდი [Helgolandi]

- griechisch: Χέλγκολαντ [Hélgkolant]

- gudscheratisch: હેલગોલેન્ડ [Helgoland]

- hebräisch: הגולנד [Hagoland]

- hindi: हेलगोलैंड [Helgoland]

- japanisch: ヘルゴラント [Herugorantu]

- kambodschanisch: ហែលហ្គូឡែន [Haelgoulen]

- kasachisch: Хелголанд [Helgoland]

- katalanbisch: Heligoland

- koreanisch: 헬골란드 [Helgollandeu]

- laotisch: ເຮວງໂກແລນ [Hewng Ko Laen]

- lateinisch: Abalus, Basileia

- lettisch: Helgolande

- litauisch: Helgolandas

- makedonisch: Хелголанд [Helgoland]

- maldivisch: ހެލްގޯލާންޑް [Helgoland]

- okzitanisch: Heligoland

- persisch: هلگولند [Helgoland]

- portugiesisch: Heligolândia

- russisch: Хелголанд [Helgoland]

- saterfriesisch: Hälgelound

- serbisch: Хелголанд [Helgoland]

- spanisch: Heligoland

- singalesisch: හෙල්ගෝලන්ඩ් [Helgoland]

- tamilisch: ஹெல்கொலாந்து [Helkolāntu]

- thai: เฮลโกลันด์ [Helgoland]

- ukrainisch: Хелголанд [Helgoland]

- urdu: ہیلگولینڈ [Helgoland]

- weißrussisch: Хелголанд [Helgoland]

Offizieller Name: Helgoland

- Bezeichnung der Bewohner: Helgoländer bzw. Halunder

- adjektivisch: helgoländisch

Kürzel:

- Code: HL / HGL

- Kfz: PI

- Gemeindeschlüssel: 01 0 56 025

- ISO-Code: DE.SH.HL

Lage

Helgoland liegt etwas mehr als 40 km vor der Küste Ostfrieslands und Schleswig-Holsteins im Südosten der Nordsee auf durchschnittlich 54°11’ n.B. und 7°53’ ö.L.. Helgoland ist 43 km von Ostfriesland und 47 km von Schleswig-Holstein entfernt. Die Küste hat eine Gesamtlänge von 8 km. Die Insel befindet sich auf der gleichen geografischen Breite wie das südlich-zentrale Schleswig-Holstein, der Norden von Mecklenburg-Vorpommern, der Norden Polens mit Köslin, das nördlich-zentrale Weißrussland mit Schklow, Zentral-Russland mit Tula, der äußerste Norden Kasachstans, das südliche Sibirien, der äußerste Norden der Insel Sachalin, das südliche Kamtschatka, Zentral-Kanada, der Norden der Republik Irland zwischen The Mullet und Carlingford Lough, der Süden Nordirlands sowie der Isle of Man sowie England zwischen Barrow in Furness und Flamborough Head.

Geografische Lage:

- nördlichster Punkt: 54°11’32“ n.B. (Lange Anna)

- südlichster Punkt: 54°10’06“ n.B. (Südhafen)

- östlichster Punkt: 7°53’58“ ö.L. (Ostkaje Südhafen) bzw. 7°55‘17“ ö.L. (Dünendamm Ost / Düne)

- westlichster Punkt: 7°51’40“ ö.L. (Lange Anna)

Entfernungen:

- Düne 0,8 km

- Wangerooge / Ostfriesland 42,3 km

- Scharhörn / Ostfriesland 43 km

- Eiderstedt / Schleswig-Holstein (Hitzsand) 46,8 km

- Ostfriesland (Wangerland-Küste) 53 km

- Amrum / Nordfriesland (Kniepsand) 57 km

- Niedersachsen (Cuxhaven-Duhnen) 57,3 km

- Sylt / Nordfriesland (Hörnum Odde) 67 km

- Föhr / Nordfriesland (Hedehusum/Strand) 68 km

- Norderney /Ostfriesland 70 km

- Borkum / Ostfriesland 97 km

- Rømø / Dänemark (Sønderstrand) 106 km

- Westfriesland / Niederlande (Eemshaven) 107 km

- Schiermonnikoog / Westfriesland (Balg) 127 km

- Norwegen (Lindesnes) 422 km

- Norfolk / England (Calster) 435 km

Zeitzone

Auf Helgoland gilt wie in ganz Deutschland die Mitteleuropäische Zeit bzw. Central European Time, abgekürzt MEZ bzw. CET. Die Realzeit liegt um 32 Minuten vor der Koordinierten Weltzeit (UTC).

Fläche

Als im Jahr 1650 die Fläche der Insel erstmals vermessen wurde, war Helgoland 13,75 km² groß. 1710 waren es nur noch 2,5 km². Und der Landverlust ging weiter. Heute sind es nur noch 1,65 km². Davon entfallen 0,95 km² bzw. 0,367 mi² auf die Hauptinsel und 0,7 km² auf die Düne. Inklusive Flutbereich ist Helgoland allerdings wesentlich größer, nämlich 4,21 km² bzw. 1,625 mi². Die Küste ist 4,2 km lang. Von Westen nach Osten zwischen der Langen Anna und der Dünenspitze Aade durchmisst Helgoland samt Düne 3,4 km, von Norden nach Süden zwischen Nordmole und Vorhafen 1,9 km. Der Nordwest-Südostdurchmesser der Hauptinsel beträgt 2,2 km bei einer maximalen Breite von 900 m. Höchster Punkt ist der Lummenfelsen mit 59 m, die tiefste Stelle liegt auf Meeresniveau mit einem maximalen Tidenhub von 2,5 bis 2,6 m (Unterland 2,54 m). Die mittlere Seehöhe beträgt 12 m.

Flächenaufteilung (geschätzt):

Dünen 0,70 km² 42,4 %

Wiesen und Sträucher 0,40 km² 24,2 %

Agrarland 0,30 km² 18,2 %

Verbautes Gelände 0,25 km² 15,2 %

Geologie

Die geologisch relevante Geschichte der Entstehung Helgolands begann vor etwa 260 Millionen Jahren im geologischen Zeitalter des Perm im ausgehenden Erdaltertum. Im beginnenden Zechstein, der zweiten Abteilung des Perm, kam es auf dem Urkontinent Pangaea zu Meereseinbrüchen in Europa und Amerika und so zum Vordringen des arktischen Meeres im Gebiet des heutigen Mitteleuropa. Die Region Helgolands lag im sogenannten Elbe-Trog des Zechstein-Meeres. Auf Grund des ariden Klimas verdampfte das Wasser jedoch mit der Zeit wieder und hinterließ Kalke, Dolomite, Anhydrite und Salze als Verdunstungsrückstände, fachsprachlich Evaporite, die im norddeutschen Raum als Zechstein-Sedimente bezeichnet werden. Ein bedeutender paläontologischer Fund war das 2,2 m lange Skelett des Parotosuchus helgolandicus, eines urtümlichen Landwirbeltieres aus der Gruppe der Temnospondyli.

Im frühen Erdmittelalter fanden die für Helgoland wichtigsten gesteinsbildenden Prozesse statt. Das zu Beginn der Trias herrschende tropische und subtropische Klima begünstigte eine lateritische Verwitterung, die durch hohe Eisen- und Aluminiumgehalte zu einer starken Rotfärbung führte. Im Gebiet Helgolands haben die Buntsandstein-Ablagerungen jener Zeit eine Mächtigkeit von mehr als 1000 Meter. Sie bilden den sichtbaren Teil der heutigen Felseninsel.

Auch in der folgenden erdgeschichtlichen Abteilung des Muschelkalk war das Gebiet Helgolands Sedimentationsgebiet. Die Ablagerungen aus dieser Zeit haben eine Mächtigkeit von mehr als 300 m. Eine große Zahl von Fossilienfunden belegt zudem die günstigen Lebensbedingungen zu dieser Zeit. So wurden verschiedene Fische, Meeressaurier, Muscheln und Schnecken gefunden.

Auch aus der vor 140 Millionen Jahren beginnenden Kreidezeit sind im Helgoländer Raum Sedimentschichten zu finden. In dieser Zeit war der gesamte Nordseeraum Meeresgebiet. Im marinen Bereich bildete sich unter warmen und feuchten Klimabedingungen eine reichhaltige Flora und Fauna, so dass die Kreideschichten heute äußerst fossilienreich sind.

Im Laufe der Zeit lagerten sich über den permischen Salzgesteinen im Erdmittelalter die Schichten des Trias, der Kreide sowie des Tertiär ab, was zu einer Verfestigung der einzelnen Schichten und zur Entstehung von „Saalzkissen“ führte. Die Aufwölbung des Buntsandsteins sowie der weiteren Schichten durch den Aufstieg des Salzes (Salztektonik) wird auch in der heutigen tektonischen Struktur Helgolands sichtbar. Der Scheitel der Salzstruktur verläuft von Nordnordwest nach Südsüdost.

Drei große Vereisungsperioden im Tertiär und Quartär haben bis in den nordmitteleuropäischen Raum zu einer starken Veränderung der Landschaft geführt. Während der Elstereiszeit (vor etwa 480.000 bis 300.000 Jahren) und der Saaleeiszeit (vor etwa 280.000 bis 130.000 Jahren) wurde auch Helgoland von der Vergletscherung erfasst, wovon abgelagerte Geschiebelehme bis heute zeugen. Das zwischen den Kaltzeiten vordringende Meer hat weiter zur Abrasion dieser Schichten beigetragen.

Erst mehrere tausend Jahre nach dem Ende der letzten Kaltzeit (der Weichseleiszeit), nachdem sich die heutige Nordsee schon zum größten Teil gebildet hatte, begann Helgoland sich infolge des weiteren Meeresspiegelanstiegs und der Wirkung der Abtragung vom östlich gelegenen Festland zu lösen, zu dem zuletzt möglicherweise eine Landbrücke bestanden hatte.

Die hauptsächlichen gestaltenden natürlichen Kräfte, die auf die Felseninsel einwirken, sind die Verwitterung sowie die Abrasion durch die Meeresbrandung. Typisch für Helgoland war hierbei auch die Entstehung von Felsvorsprüngen (Hörner) mit dazwischenliegenden Buchten (Slaps). Im Laufe der Zeit und unter weiterem Meeres- und Wettereinfluss können diese Vorsprünge von Brandungstoren durchbrochen werden, die beim Einsturz der Bogenverbindung einzelne Felstürme (Stacks) hinterlassen. Der Hengst, heute als Lange Anna bezeichnet, ist mit einer Höhe von gut 48 m ein derartiger Stack und der einzige, der sich bis heute gehalten hat.

Bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts war die Felseninsel ungeschützt und hatte durch Abrasion und Verwitterung jährlich einen hohen Flächenverlust zu verzeichnen. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts begannen im Zuge einer zunehmenden Bebauung Planungen für einen wirksamen Brandungs- und Sturmflutschutz. Vorangetrieben wurden diese Planungen durch eine starke militärische Nutzung der Insel. So wurde bereits im Jahre 1903 mit dem Bau einer Schutzmauer auf der stärker witterungs- und brandungsgefährdeten Westseite begonnen, die 1927 fertig gestellt war. Im weiteren Verlauf (siehe Projekt Hummerschere) wurden auch der Norden und der Osten der Hauptinsel sowie die Düne in die Schutz- und Ausbaumaßnahmen einbezogen, die die Grundlage für die Schaffung des Nord-Ost-Geländes und die stete Vergrößerung der Helgoländer Düne waren.

Vor der weiterhin voranschreitenden Verwitterung können jedoch auch die Schutzmauern nicht schützen. Davon zeugt der Verwitterungsschutt am Sockel der Kliffküsten, der stellenweise schon bis an die Schutzmauern angelagert ist. Wurde dieser früher noch von den Sturmfluten fortgetragen, so staut er sich heute an den Ufermauern. Infolge dieser Entwicklung wird Helgoland zwar nicht mehr flächenmäßig kleiner, doch nun droht es auf lange Sicht unter den Schuttkegeln der Verwitterung, die sich langsam begrünen, zu versinken.

Der letzte bedeutende und bis heute markante Eingriff in die Gestalt der Insel hat während und nach dem Zweiten Weltkrieg stattgefunden: Am 18. April 1945 war der damalige U-Boot-Stützpunkt Ziel eines massiven Luftangriffs der Briten, die die Insel in den Folgejahren als Übungsziel für die britische Luftwaffe nutzten. Von den Bombardierungen zeugen die Bombenkrater im heutigen Oberland. Am 18. April 1947 sprengten die briutischen Besatzer rund 6700 Tonnen Munition. Dies erschütterte die Insel mit ihrem Sockel bis in eine Tiefe von mehreren Kilometern und führte zu einer nachhaltigen Veränderung ihres Aussehens. (nach wikipedia)

Landschaft

Helgoland wird oft als Deutschlands einzige Hochseeinsel bezeichnet, was aber weder geographisch noch rechtlich gesehen korrekt ist. Zwar liegt Helgoland mit einer Entfernung von über 40 km vom Festland bzw. von den nächsten Inseln Scharhörn und Wangerooge auf offener See, aber es gehört, wie die ganze Deutsche Bucht, zum Bereich des Festlandsockels und damit, anders als z. B. die Inseln im Atlantik, nicht zum Tiefsee-Bereich auf hoher See. Rechtlich gesehen überlappen sich die 12-Meilen-Zonen an der Küste des Festlands und um Helgoland, so dass Helgoland nicht durch internationales Gewässer vom Staatsgebiet des deutschen Festlands getrennt ist.

Helgoland, dessen Hauptinsel zusammen mit der benachbarten Strandinsel Düne eine Gemeinde im Kreis Pinneberg im Bundesland Schleswig-Holstein bildet, stellt innerhalb der Deutschen Bucht die nordwestliche Begrenzung der Helgoländer Bucht dar. Beide Inseln liegen im Naturschutzgebiet Helgoländer Felssockel.

Die Hauptinsel von Helgoland wird in das Oberland, das Mittelland und das Unterland unterteilt. Sie besitzt im Süden neben der Landungsbrücke einen kleinen Sandbadestrand und fällt im Norden, Westen und Südwesten in steilen Klippen gut 50 m zum Meer hin ab; der Meeresgrund fällt im südwestlich gelegenen Helgoländer Becken bis -56 m ab. Der Strand im Norden ist wegen der starken Strömung nicht zum Baden geeignet. Am Nordwestende der Hauptinsel befindet sich das bekannteste Wahrzeichen Helgolands – die Lange Anna. Mit 61,3 m ist der Pinneberg die höchste Erhebung der Insel. Er befindet sich im Oberland und ist nur über einen Trampelpfad zu erreichen. Auf ihm befindet sich ein eisernes Gipfelkreuz. Der Pinneberg ist zugleich auch die höchste Erhebung des Kreises Pinneberg.

Die benachbarte Insel Düne befindet sich jenseits der kleinen Meeresstraße Reede, die in Nord- und Südreede unterteilt wird, knapp einen Kilometer östlich der helgoländischen Hauptinsel. Sie wird als Badeinsel bzw. als eine flache Strandinsel bezeichnet und war bis ins frühe 18. Jahrhundert mit Helgoland durch einen Naturdamm verbunden. Auf ihr ist auch der kleine Helgoländer Flugplatz neben dem Campingplatz und dem alten sowie neuen Bungalowdorf angelegt.

Erhebung

- Lummenfelsen 59 m

Flora und Fauna

Helgoland weist eine bemerkenswerte Tier- und Pflanzenwelt auf, die trotz der kleinen Inselgröße eine große Artenvielfalt umfasst.

Flora

Die Insel und dasa umliegende Meer sind Heimat zahlreicher Pflanzenarten, darunter über 300 verschiedene Algenarten im einzigartigen Felswatt rund um den Helgoländer Felssockel, einem Schutzgebiet. Diese Meeresflora ist an das nährstoffreiche und bewegte Wasser der Nordsee angepasst. An Land findet man viele verschiedene Gräser und salztolerante Pflanzen, vor allem in offenen, sandigen und steinigen Bereichen wie dem Lummenfelsen.

Historisch wuchs die Pflanzenvielfalt stark an: Anfang des 19. Jahrhunderts wurden noch etwa 65 Pflanzenarten gezählt, heute sind dort mehr als 1000 Arten heimisch, was Helgoland zu einem Botanischen Hotspot macht. Seit einigen Jahren gedeihen auf Helgoland Pflanzen des Südens wie japanische Faserbananen, Feigen, Hanfpalmen und Kamelien. Angepflanzt wurden sie von der Projektgruppe „Exoten auf Helgoland“, die testen will, ob die Gewächse im milden Klima der Insel dauerhaft überleben können.

Fauna

Der Lummenfelsen ist der einzige Vogelfelsen an der deutschen Küste, der den Brutplatz für Tausende von Trottellummen, Basstölpeln, Dreizehenmöwen, Alken und Eissturmvögeln darstellt. Die gesamte Insel ist nicht nur als Brutplatz, sondern auch als bedeutender Rastplatz für Vögel auf ihrem Zug über die südliche Nordsee von internationaler Bedeutung. Der Helgoländer Felssockel umgibt die Hauptinsel und die Düne und umfasst im Wesentlichen das Felswatt mit seiner einzigartigen Tier- und Pflanzenwelt. Viele der hier anzutreffenden Tier- und Pflanzenarten kommen im deutschen Küstenraum ausschließlich um Helgoland vor.

Seehunde und Kegelrobben lassen sich dagegen hautnah an den beiden Stränden von Helgolands vorgelagerter Badedüne erleben. Von der Hauptinsel fahren Boote im Zehn-Minuten-Takt dorthin. Vor allem der flach abfallende Südstrand ist mit seinem ruhigen Wasser ideal für Kinder. Die Unterwasserwelt der Nordsee lässt sich am besten im 1998 eröffneten Aquarium beobachten. In 19 naturnah gestalteten Becken gibt es unter anderem Haie, Kabeljau, Plattfische und vor Ort geborene Seehundfamilien zu sehen.

Pflanzen-und Tierarten:

Flora

- Blütenpflanzen 300

Fauna

- Vögel 200

- Säugetiere 10

Naturschutz

Die Insel besitzt zwei Naturschutzgebiete, den Lummenfelsen (1,1 ha) und den Helgoländer Felssockel. Das Naturschutzgebiet Helgoländer Felssockel befindet sich rund um die Hauptinsel Helgoland sowie um die Düne und setzt sich aus zwei Teilgebieten zusammen. Es ist 51,38 km² groß (44,6 ha auf dem Gebiet der Hauptinsel) und damit das größte Naturschutzgebiet Schleswig-Holsteins. Der Felssockel, der bis in Tiefen von 48 Metern reicht, bildet an einigen Stellen das Felswatt, das dem Rhythmus der Gezeiten unterworfen ist und regelmäßig trockenfällt. Der größte Teil des Gebietes ist ständig von Wasser bedeckt. Die Bodenoberfläche des Naturschutzgebietes besteht im Wesentlichen aus den zwei Bestandteilen Fels und Sand. Der Fels ist an die Oberfläche gelangt, indem sich ein unterirdischer Salzstock aufgewölbt und die Gesteinsschichten nach oben gebracht hat. Die älteste Gesteinslage ist der Buntsandstein, dessen rote Färbung auf einen hohen Anteil von Eisenoxid zurückgeht. Da der Untergrund der südlichen Nordsee meist aus weichem Material, nämlich Sand oder Schlick, besteht, nimmt der Helgoländer Felsen eine Sonderstellung ein. Buntsandstein, der hauptsächlich um die Hauptinsel herum vorkommt, sowie Muschelkalk und Kreide um die Düne stellen einen einmaligen Besiedlungsuntergrund für eine einzigartige Flora und Fauna dar.

Klima

Auf Helgoland herrscht typisches Hochseeklima - nach Köppen Cfb (warmgemäßigt ozeanisch) - mit ganzjährigen Niederschlägen und nur geringen tageszeitlichen Temperaturschwankungen. Die Luft ist nahezu pollenfrei und damit ideal für Allergiker. Die Insel hat mit durchschnittlich 2°C das wintermildeste Klima Deutschlands, Wintertiefsttemperaturen von tiefer als −5°C sind selten. Die golfstromerwärmte Nordsee mit rund 5°C Wassertemperatur wirkt dabei als Wärmespeicher. Wegen der Hochseelage werden die kalten Nordost- bzw. Ostwinde aus Russland abgeschwächt, die Wintertemperaturen können bis zu 10°C höher als zum Beispiel in Hamburg liegen. Es gibt jedoch häufig Nebel und nur wenig Sonnenschein im Winter; Schnee fällt selten. Der Frühling beginnt erst spät, das heißt, die Temperaturen steigen meist erst ab Mai deutlich an.

Im Sommer liegen dann die Temperaturen um 20 °C oder knapp darunter, während es nachts mit 13 bis 14°C nur kaum kühler ist. Dazu kommen regelmäßige Niederschläge mit abwechselndem Sonnenschein. Die Wassertemperaturen der Nordsee steigen bis zum August auf 16 bis 17°C.

Der Herbst beginnt im September, ist oft noch recht warm und dauert länger; er ist die feuchteste Zeit des Jahres. Das bedeutet, es ist mit Werten um 10 °C mild und regnet an etwa 15 bis 20 Tagen pro Monat. Außerdem nimmt dann die Sonnenscheindauer rapide ab.

Die Jahresdurchschnittstemperatur liegt bei 9°C, die jährlichen Niederschläge bei etwa 700 mm. Die Extremwerte liegen bei –11,2°C im Februar und 31,8°C im Juli. Helgoland weist insgesamt mehr Sonnenstunden auf als das deutsche Festland.

Schon Anfang des 20. Jahrhunderts standen stattliche regelmäßig fruchtende Feigen auf der Insel. Noch heute steht aus dieser Zeit im Oberland ein sehr alter Maulbeerbaum. Auspflanzversuche mit Hanfpalmen, Honigpalmen und anderen Palmen sowie weiteren auf dem deutschen Festland nicht oder nur bedingt winterharten subtropischen Pflanzen (Lorbeer, Yucca, Cordyline, Steineiche und andere) seit den 1980er Jahren sind teilweise erfolgreich verlaufen.

| Klimadaten für Helgoland (Unterland, 4 m, Temperatur und Niederschlag 1961 bis 1990, ansonsten 1991 bis 2020) | |||||||||||||

| Monat | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |

| Mitteltemperatur °C | 2,2 | 1,7 | 2,9 | 6,2 | 10,3 | 13,8 | 16,3 | 17,0 | 15,3 | 11,2 | 7,5 | 4,7 | 9,1 |

| Niederschlag mm | 54 | 43 | 35 | 39 | 43 | 44 | 81 | 89 | 80 | 82 | 63 | 55 | 705 |

| Niederschlagstage über 0,1 mm | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 13 | 11 | 13 | 13 | 14 | 129 |

| Luftfeuchtigkeit % | 88 | 86 | 86 | 84 | 83 | 83 | 82 | 80 | 79 | 82 | 84 | 86 | 83,6 |

| Tägliche Sonnenstunden | 0,8 | 1,7 | 6,5 | 8,8 | 8,5 | 9,3 | 7,1 | 8,2 | 4,9 | 3,1 | 1,3 | 1,4 | 5,1 |

| Meerestemperatur °C | 5,9 | 4,8 | 5,0 | 7,6 | 10,9 | 14,6 | 17,3 | 18,6 | 17,5 | 14,8 | 11,6 | 8,1 | 11,4 |

| Ultraviolettindex | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 |

Mythologie

Helgoland ist Schauplatz vieler Sagen und Mythen. Vielleicht wurde Helgoland schon um die Zeitenwende von römischen Galeeren umrundet. Es gibt wohl keinen anderen Ort in Deutschland, der eine solche Geschichte vorweisen kann. Jahrhunderte hindurch Schicksalsinsel mit schnell wechselnden Eroberern und Besitzern. Auch zwei Weltkriege, indem die Insel zerbombt und nach Kriegsende durch eine große Sprengung erschüttert wurde, konnten Sie nicht von den Seekarten verschwinden lassen. Aus Fischern wurden Lotsen und aus Seeleuten Rettungsmänner. Die Nachfahren der Schmuggler schippern nun die Gäste auf Ihre Insel.

Geschichte

In der nacheiszeitlichen Warmzeit, der Mittelsteinzeit, war Helgoland, wie der gesamte Nordseeraum, besiedelt und Bestandteil des europäischen Festlands. Steinzeitliche Werkzeuge und Hügelgräber auf dem Oberland belegen die Besiedlung. Zum Beginn der Jungsteinzeit war Helgoland noch mit dem Festland verbunden. Um die Mitte des -5. Jahrtausends wurde die Landverbindung überflutet. Der Meeresspiegelanstieg erfolgte nicht plötzlich, sondern sukzessiv; dabei entstanden in der südlichen Nordsee eine Vielzahl von großen und kleinen Inseln, die untereinander, aber auch vom Festland, gut erreichbar waren. Die meisten dieser Inseln sind bei weiter steigendem Meeresspiegel und Sturmfluten untergegangen.

Antike

Aus der Antike sind uns nur wenige Nachrichten über Nordeuropa überliefert worden. Aber in der Naturgeschichte Plinius des Älteren wird mehrfach der heute nicht mehr erhaltene Reisebericht des Pytheas von Massilia (-325) zitiert. In einer Textstelle ist al,ler Wahrscheinblichkeit nach von Helgoland die Rede: „Pytheas gibt an, ein germanisches Volk, die Guionen, wohne an einer Versumpfung des Ozeans, … eine Tagesreise von da liege die Insel Abalus; dorthin werde der Bernstein im Frühling von den Wellen getrieben und sei eigentlich eine geronnene Ausscheidung der See; die Anwohner gebrauchten ihn statt Holz zum Feuer und verkauften ihn an die benachbarten Teutonen. Timaeus stimmt ihm darin bei, nennt aber die Insel Basileia.“

Mittelalter

Im 7. Jahrhundert siedelten sich Friesen auf Helgoland an. Aus dem Jahr 700 gab es einen Bericht über einen Aufenthalt des Friesenherrschers Radbod auf Helgoland in der Heiligenlegende des Bischofs Willibrord von Utrecht, in der er über die friesische Gottheit Fosite berichtet. Willibrord versuchte zwischen 690 und 714 vergeblich, die Helgoländer Friesen zu missionieren.

Die Christianisierung gelang erst hundert Jahre später durch Bischof Liudger von Münster, der alle Heiligtümer Fosites vernichten ließ und den Helgoländer Häuptlingssohn Landicius zum Priester weihte. Damit fanden auch die anderen Insulaner zum Christentum. So wurde Helgoland früher als angrenzende Regionen missioniert. Kunde vom frühmittelalterlichen Heiligland gibt auch Adam von Bremen in seinen res gestae (Tatenbericht) aus dem Jahre 1076.

Häufig wird Helgoland auch mit der Piraterie in Verbindung gebracht. Es ist anzunehmen, dass Klaus Störtebeker und die Likedeeler die Insel als Stützpunkt nutzten, bis ein Hamburger Flottenverband 1401 in einer Seeschlacht in der Nähe von Helgoland Störtebeker gefangen nehmen konnte. Ob dieser die Insel je betreten hat, ist jedoch nicht belegt.

Schleswigsche Herrschaftszeit

Wie das übrige Nordfriesland stand Helgoland im 12. und 13. Jahrhundert unter der dänischen Krone und galt ab dem 14. Jahrhundert als Teil des Herzogtums Schleswig. Bei der Landesteilung von 1544 wurde Helgoland zunächst übersehen, dann aber per Losentscheid dem Herzog von Schleswig-Holstein-Gottorf zugesprochen. Bis 1713/21 gehörte die Insel zu den gottorfschen Anteilen im Herzogtum Schleswig. Es hatte den Status einer Landschaft mit einem hohen Grad an Selbstverwaltung.

1720 zerstörte eine Sturmflut den Woal, die Landzunge zwischen dem roten Buntsandsteinfelsen der Hauptinsel und dem östlich gelegenen Witte Kliff, einem Kalkfelsen, dessen Abtragung durch die Nordsee aufgrund des dort bis ins 17. Jahrhundert betriebenen Steinbruchs beschleunigt wurde. Über den verbliebenen Klippen bildete sich die für den heutigen Badebetrieb wichtige Düneninsel.

Als das Teilherzogtum Schleswig-Holstein-Gottorf nach dem Großen Nordischen Krieg 1713 und endgültig 1721 auf seine holsteinischen Landesteile reduziert wurde und auf die schleswigschen Besitzungen verzichten musste, wurde Helgoland Bestandteil eines weitgehend einheitlichen Herzogtums Schleswig unter der dänischen Krone. Während der Kontinentalsperre – 1806 von Napoleon gegen das Vereinigte Königreich verfügt – entwickelte sich Helgoland zu einem lebhaften Schmuggelplatz.

Britische Herrschaftszeit

1807 besetzten britische Truppen die Insel und gliederten sie als Kolonie in das Vereinigte Königreich Großbritannien und Irland ein. Im Frieden von Kiel 1814 verblieb Helgoland bei den Briten. Charles Hamilton (RN) wurde bis 1817 Gouverneur.

Das Seebad Helgoland wurde 1826 von J.A. Siemens gegründet. Es kamen viele Schriftsteller und Intellektuelle auf die Insel. Der Verleger Julius Campe machte regelmäßig auf der Insel Sommerurlaub. Heinrich Heine rühmte die Insel; wichtig war auch Ludolf Wienbargs Helgolandbuch. Der Dichter Hoffmann von Fallersleben dichtete während eines Ferienaufenthalts auf Helgoland am 26. August 1841 das Lied der Deutschen auf die von Joseph Haydn 1797 komponierte Hymne für den römisch-deutschen Kaiser. In der Helgoländer Urschrift gab es eine Variante zur dritten Strophe: Stoßet an und ruft einstimmig: Hoch das deutsche Vaterland!, zurückgehend auf ein überliefertes fröhliches Besäufnis.

Früher Höhepunkt der Popularität der Insel als Reiseziel waren die 1850er Jahre. 1864 fand vor Helgoland ein Seegefecht zwischen Österreich und Dänemark statt. Im Deutsch-Französischen Krieg 1870/71 tauchte eine französische Flotte vor der Elb- und Wesermündung auf und forderte von den Helgoländern, Lotsen für Operationen gegen den Bund der Deutschen zu stellen. Sie lehnten mit dem Bekenntnis ab, ihr Herz schlage für Deutschland.

Deutsches Kaiserreich

1890 ging Helgoland im Helgoland-Sansibar-Vertrag vom Vereinigten Königreich an das Deutsche Reich (und dort an das Königreich Preußen) über. Durch den umgangssprachlichen Namen des Vertragswerks wird oft fälschlicherweise ein Tausch von Sansibar gegen Helgoland angenommen. Kritiker sprachen von „Knopf gegen Hose“, womit man die Meinung ausdrückte, dass nicht nur die Größe, sondern auch die Fruchtbarkeit beider Inseln sehr verschieden ist. Auch im fernen Österreich stimmte man in den deutschen Willkommensgruß ein: Anton Bruckner komponierte im Jahre 1893 Helgoland für Männerchor und Orchester auf einen Text von August Silberstein.

Die Helgoländer selbst wurden nicht nach ihrer Meinung gefragt. Schon bald änderten sich ihre Lebensverhältnisse, da immer größere Teile ihrer Insel zu einer Seefestung ausgebaut wurden. Kaiser Wilhelm II. ließ Helgoland, das nahe der Mündung des damals neuerstellten, wirtschaftlich und strategisch wichtigen Kaiser-Wilhelm-Kanals (heute Nord-Ostsee-Kanal) liegt, zu einem Marinestützpunkt ausbauen.

Weltkriegsära

In den Gewässern Helgolands fanden während des Ersten Weltkrieges 1914 das erste Seegefecht bei Helgoland und 1917 das zweite Seegefecht bei Helgoland statt. Die Bevölkerung wurde kurz nach Kriegsausbruch evakuiert und konnte erst 1918 wieder zurückkehren. Die militärischen Anlagen wurden zurückgebaut, aber nicht zerstört und ab 1935 von den Nationalsozialisten erneut ausgebaut.

Eine militärische Funktion hatte die Seefestung Helgoland auch noch im Zweiten Weltkrieg, obwohl das Projekt Hummerschere, durch welches ab 1938 ein riesiger Marinehafen entstehen sollte, 1941 abgebrochen wurde. Vollendet und einsatzfähig waren der U-Boot-Bunker Nordsee III im Südhafen (ab Januar 1942, jedoch nur bis März 1942 durch U-Boote benutzt; Position: 54° 10′ 36″ N, 7° 53′ 38″ O), Marineartillerie-Batterien (größtes Kaliber 30,5 cm), ein Luftschutzbunker-System mit umfangreichen Bunkerstollen und der Flugplatz mit der Luftwaffen-Jagdstaffel Helgoland (April–Oktober 1943). Unklar sind Art, Größe und Zweck des Komplexes im Süden der Insel, der den größten Sprengungskrater von mehr als 100 Metern Durchmesser hinterlassen hat.

Die Insel wurde im Zweiten Weltkrieg zunächst kaum bombardiert, was die geringe militärische Bedeutung zeigt, die vor allem die Briten ihr noch beimaßen. Durch die Entwicklung der Luftwaffe hatten Inseln ihre strategische Bedeutung weitgehend verloren. Der auf der Düne errichtete Flugplatz war für eine ernsthafte Kriegsnutzung zu klein und verwundbar. Die zur Abwehr alliierter Bombenangriffe zeitweise eingesetzte Jagdstaffel Helgoland war mit einer seltenen, ursprünglich für den Einsatz von Flugzeugträgern aus konzipierten Version des Jagdflugzeugs Messerschmitt Bf 109 ausgerüstet.

Kurz vor dem Kriegsende 1945, als die Briten schon vor Bremen standen, versuchten fünfzehn Helgoländer, darunter Erich Friedrichs, mit den Briten Kontakt aufzunehmen, um den erwarteten Angriff und damit die Zerstörung ihrer Heimat abzuwenden. Sie wurden jedoch verraten und am 18. April von der Gestapo verhaftet. Sieben von ihnen wurden am 21. April 1945 in Cuxhaven erschossen.

Nach einem verheerenden Bombardement der britischen Luftwaffe am 18. April 1945, bei dem 1.000 britische Flieger innerhalb von 104 Minuten etwa 7.000 Bomben abwarfen, war die Insel unbewohnbar und wurde evakuiert. Ein Teil der Bevölkerung fand eine Bleibe auf der Insel Sylt, von wo aus sie weiterhin Fischfang in ihren gewohnten Gewässern betreiben konnten.

Am 18. April 1947 zerstörten die Briten mit der bis heute größten nichtnuklearen Sprengung der Geschichte die militärischen Bunkeranlagen der Insel. Rund 4.000 Torpedoköpfe, fast 9.000 Wasserbomben und über 91.000 Granaten verschiedensten Kalibers, insgesamt 6700 Tonnen Sprengstoff, waren im U-Boot-Bunker sowie im Tunnellabyrinth an der Südspitze des Felsens und bei den Küstenbatterien gestapelt; pünktlich um 13 Uhr wurde die riesige Explosion von Bord des Kabellegers Lasso ausgelöst. Ein gewaltiger Feuerstrahl und Tonnen Gesteins schossen in den Himmel. Der Rauchpilz sei neun Kilometer in die Höhe gestiegen. Aus dem Material der gesprengten Südspitze entstand das Mittelland, der U-Boot-Bunker im Südhafen wurde zerstört. Zur in Kauf genommenen kompletten Zerstörung der Insel kam es nicht. Die Hafenanlagen und Küstenschutzmauern blieben intakt, auch der Zivilschutzbunker wurde verschont und kann heute besichtigt werden.

Moderne Zeit

Nach Kriegsende wurde die Bevölkerung evakuiert. Bis 1952 blieb Helgoland militärisches Sperrgebiet und Bombenabwurfplatz für die britische Luftwaffe. Während dieser Zeit wurde die Insel von den britischen Soldaten zynisch Hell-go-land (das Land, das zur Hölle geht) genannt. Am 18. April 1947, sollten in einer Sprengung sämtliche militärischen Anlagen auf und unter der Insel sowie alte Munitionsbestände vernichtet werden, um so eine weitere Nutzung Helgolands aus militärischer Sicht unmöglich zu machen. Die Sprengung von rund 6700 Tonnen Munition erschütterte die Insel mit ihrem Sockel bis in eine Tiefe von mehreren Kilometern und führte zu einer nachhaltigen Veränderung ihres Aussehens.

Die Helgoländer unternahmen mehrere politische Initiativen zur Wiederbesiedlung der Insel. Im März 1948 wurden diesbezüöglich sogar die Vereinten Nationen angerufen. Es folgten Appelle an den Papst, an das britische Unterhaus und die neu gebildete Bundesregierung. Am 20. Dezember 1950 besetzten die zwei Heidelberger Studenten René Leudesdorff und Georg von Hatzfeld zusammen mit dem damals in Heidelberg Geschichte dozierenden Publizisten Hubertus zu Löwenstein die Insel und hissten die deutsche Flagge, die Flagge der Europäischen Bewegung und die Flagge Helgolands. Dies löste eine breite Bewegung zur Rettung Helgolands aus. Nachdem der Deutsche Bundestag im Januar 1951 einstimmig die Freigabe der Insel gefordert hatte, gaben die Briten am 1. März 1952 Helgoland wieder an die Bundesrepublik Deutschland zurück. Der Bevölkerung wurde erlaubt, wieder auf ihre Insel zurückzukehren.

Eine Wiederaufbaukommission wurde 1952 ins Leben gerufen. Georg Wellhausen, der sich beim Wiederaufbau Hamburgs einen Namen gemacht hatte, wurde mit der Leitung der Kommission und dem Aufstellen eines Bebauungsplanes beauftragt, und es wurde ein Wettbewerb durchgeführt. Er entwickelte das städtebauliche Konzept, das bewusst von einer Rekonstruktion der Altbebauung absah, aber die gewachsenen Strukturen mit ihrer Ausrichtung nach der Windbelastung berücksichtigte. Als typisch gelten die asymmetrischen Giebelprofile und die farbigen Holzverschalungen, beispielsweise bei den Hummerbuden. Johannes Ufer entwickelte für die Häuser auf Helgoland ein Farbspektrum von 14 Farben, wobei er eher zarte Töne für das Oberland wählte und kräftige Töne für das Unterland. Der Kommission gehörte Konstanty Gutschow als Preisrichter an. Weitere Mitglieder waren Godber Nissen und Otto Bartning, der die Oberbauleitung übernahm. Mit dem Wiederaufbau entwickelten sich der Fremdenverkehr und der Kurbetrieb wieder zu wichtigen Wirtschaftszweigen. Helgoland erhielt 1962 die staatliche Anerkennung als Nordseeheilbad. 1967 galt der Wiederaufbau als abgeschlossen.

Die Gästezahlen stiegen bis Anfang der 1970er Jahre. Dann galt die Insel als billiger Einkaufsort; es entstand die abschätzige Bezeichnung „Fuselfelsen“. Das Image wurde schlecht und die Besucherzahlen sanken. Durch neue Konzepte wird seitdem versucht ein besseres Image aufzubauen. Von der reichen Geschichte wird oft nur noch die Sprengung wahrgenommen. Die Reste der alten Bunkeranlagen werden gerne besucht – wie auch schon nach dem Ersten Weltkrieg. Ab 1983 wurden Bunkerführungen als regelmäßiges Angebot in die Inselprospekte aufgenommen. Die Gäste schätzen die Naturerlebnisse, seit 1998 wird mit den Seehunden auf der Düne geworben.

Ab April 2008 wurden Pläne des Hamburger Bauunternehmers Arne Weber diskutiert, die eine großangelegte Neulandgewinnung auf Helgoland vorsahen. Arne Weber besitzt das größte Hotel auf der Insel; er hatte schon vorher mit spektakulären Ideen für Helgoland geworben. Das Nordostgelände sollte mit dem Westrand der Düne verbunden werden. Auch nach Ablehnung des Projekts durch eine Lenkungsgruppe unter Vorsitz des Pinneberger Landrats 2010 wurde das Projekt weiter von Bürgermeister Jörg Singer verfolgt, bis 2011 in einem Bürgerentscheid eine Mehrheit von 54,74 % der Helgoländer dagegen stimmte.

Seit 2015 hat die Gemeinde große Einnahmen durch Windenergieanlagen. Durch die verstärkten Bauaktivitäten kommt es oft zu Bombenfunden. Am 19. Oktober 2017 wurde das gesamte Oberland evakuiert, da eine britische Fliegerbombe gefunden und entschärft wurde.

Die Neustrukturierung der Wirtschaft brachte eine Veränderung der Sozialstruktur der Insel mit sich. Viele Arbeitsstellen im Tourismus wurden dauerhaft durch Polen, Rumänen und Bulgaren besetzt. Im Kommunalwahlkampf 2018 gab es sogar Werbung auf Polnisch. Am 21. September 2020 wurden 68 Wohnungen eingeweiht, die die Gemeinde in der Nähe des Leuchtturms bauen ließ, um dem Mangel an Wohnungen für Einheimische zu begegnen.

In der Zwischenzeit wurden auf Helgoland strenge Corona-Maßnahmen eingeführt. Bis Ende 2020 gab es dort nur fünf Corona-Fälle und zeitweise war die Insel coronafrei, was die lokale Verwaltung durch strikte Zugangsregeln beibehalten wollte. Der Zugang zur Insel war für Personen, die sich in den 14 Tagen davor in Risikogebieten aufgehalten hatten, verboten. Auch die Gästezahlen gingen erheblich zurück, da touristische Reisen während der Pandemie zeitweise nicht erlaubt waren.

Während der Coronazeit hatte Helgoland spezielle Regeln, zum Beispiel nur eine begrenzte Anzahl von Tagesgästen, Einschränkungen in Restaurants und Testpflicht bei der Ankunft. Es gab Lockdowns und strenge Kontrollen, um die Insel weitgehend coronafrei zu halten, was von der lokalen Pastorin als eine besondere Herausforderung beschrieben wurde.m Insgesamt lief die Pandemie auf der isolierten Insel vergleichsweise ruhig ab. Mit Ende 2022 wurden alle Maßnahmen ausgesetzt.

Chronologie:

um -4000 Erste Besiedlung durch Spätneolithiker

nach -4000 Die Verbindung zum Festland reißt ab

-2500 - -1500 Megalithikum

um -2500 Möglicherweise Besiedlung durch Megalithiker

-325 Der griechische Reisende Pytheas erreicht möglicherweise Helgoland

um 600 Besiedlung der Insel durch Friesen von der südlichen Nordseeküste her

um 699 Beginn der christlichen Missionierung unter dem Utrechter Bischof Willibrord

um 700 Der Friesenherrscher Radbod hält sich längere Zeit auf der Insel auf

um 750 Wikinger erobern Frosites Land

787 Bekehrung der Inselbewohner durch den Friesenapostel Liudger

1072 Adam von Bremen erwähnt Heiligland

1231 Erwähnung der Insel im Erdbuch des Dänenkönigs Waldemar II.

um 1350 Der dänische Ritter Waldemar Zappi errichtet gegen den Protest Hamburgs eine Schanze auf der Insel

1356 Helgoland wird dänischer Besitz

1396 Die „Likedeeler“ bzw. Vitalienbrüder suchen Unterschlupf auf der Insel

1401 Simon von Utrecht kämpf gegen Störtebekers Leute

24.1.1402 Die Vitalienbrüder Claus Störtebekers werden von einem Hamburger Flottenverband auf Helgoland „festgesetzt“

1439 Helgoland gelangt in den Besitz Schleswigs

1490 Holstein wird neuer Lehensherr Helgolands

1498 Der dänische Kommandant Jarth Nielsen wehrt einen Angriff der Hanse ab

1529 Einführung der Reformation

1539 Ausbau der Insel zu einer Festung

1587 Der Strandordnungserlass spricht das Gut gelandeter Schiffe nach drei Tiden den Inselbewohnern zu

1609 Bau der neuen Kirche Sankt Nicolai

1630 Errichtung einer Feuerblüse - ein offenes Kohlen-Leuchtfeuer auf einem Turm

1684 Ein dänisches Geschwader aus vier Schiffen nimmt die Insel in Besitz

1689 Dänemark tritt Helgoland an Schleswig ab

1706 Im Schulhaus werden 300 Kinder unterrichtet

1707 Bau der ersten Treppe vom Unter- zum Oberland

1711 Der Rest der „Witten Klippe“ geht bei einer Sturmflut verloren

1714 Eine dänische Flotte bombardiert und erobert die Insel

31.12.1721 Die Silvesterflut zerstört den „Woal“, Steinwall, und trennt damit Insel und Düne

1767 Errichtung der zweiten Treppe zwischen Unter- und Oberland mit 126 Stufen

1796 Bau der dritten Treppe

1806 Die Kontinentalsperre der Briten trifft Helgoland hart

5.9.1807 Eroberung der Insel durch britische Truppen

1810 Errichtung des ersten Leuchtturms mit 18,3 m Höhe

1.3.-4.7.1811 Der vertriebene schwedische König Gustav Adolf lebt im Exil auf Helgoland

1812 Ende der Kontinentalsperre

1814 Im Kieler Vertrag tritt Dänemark die Insel offiziell an England ab

1823 Der Schiffbauer Siemens gründet einen Actienverein zum Bau eines Seebades

1825 Eröffnung der ersten Apotheke auf Helgoland

1826 Gründung des Seebades durch Jakob Andresen Siemens

1829 Erstmals bringt ein Dampfer Badegäste aus Hamburg nach Helgoland

1830 Eröffnung einer Spielbank

1835 Von Aschen wird erster Badearzt auf Helgoland

21.8.1841 Der exilierte Hoffmann von Fallersleben dichtet auf Helgoland das „Lied der Deutschen“

1845 J.A. Siemens öffnet ein Hügelgrab an der Südspitze der Insel

4.6.1849 Seegefecht zwischen Dänemark und dem Deutschen Bund vor Helgoland

1855/56 Die Engländer werben auf Helgoland Soldaten für den Krimkrieg an

1864 Zweites Seegefecht vor Helgoland zwischen Dänemark und Preußen/Österreich

1866 Ausbau des Seebäderdienstes

1868 Helgoland wird „British Crown Colony“; Eröffnung des ersten Kur-Theaters

1869 Errichtung der ersten festen Landungsbrücke

1871 Schließung der Spielbank

1872 Das Seebad wird Eigentum der Gemeinde Helgoland

1885 Bau des ersten Fahrstuhls zum Oberland

9./10.8.1890 Übergabe Helgoland an das Deutsche Reich als Tauschobjekt gegen Sansibar

1892 Gründung der Biologischen Anstalt (BAH); Errichtung des Badehauses

1901 Bau eines neuen Leuchtturms

1903/05 Bau der Westmauer

1908 Baubeginn des Marine- bzw. Südhafens

1910 Gründung der Vogelwarte

1911 Neubau des Theaters

1912 Errichtung des Krankenhauses

August 1914 2300 Helgoländer werden evakuiert und 4000 Soldaten auf der Insel stationiert

Herbst 1918 Rückkehr der Helgoländer

1919 Wiedereröffnung des Seebäderdienstes

1920/22 Schleifung der Festung und des Kriegshafens

1925 Eröffnung der ersten Jugendherberge

1933/36 Plan „Hummerschere“: Die Nazis bauen Helgoland zur Militärfeste aus

Sept. 1939 Schließung des Seebades

18.4.1945 Helgoland wird durch einen alliierten Bombenangriff fast vollständig zerstört

21.4.1945 Hinrichtung von Erich Friedrichs und sechs weiteren Inselrebellen

11.5.1945 Britische Truppen besetzen die Insel

5.9.1945 Gründumng des „Ältesten-Rats“ von helgoland

18.4.1947 Die NS-Militäranlagen und die markante Südspitze Helgolands werden gesprengt

20.12.1950 Erste „Besetzungsaktion“ durch G. von Hatzfeld und R. Leudesdorff

29.12.1950 Order der Alliierten Hohen Kommission stellt das Betreten der Insel unter Strafe

20.2.1952 Letzte Bombardierung der Insel

1.3.1952 Proteste gegen die anhaltende Bombardierung durch die Royal Air Force

24.7.1952 Die britischen Truppen räumen die Insel

13.7.1952 Das erste Seebäderschiff landet im Helgoländer Hafen

1954 Die exilierten Helgoländer kehren auf die Insel zurück

1956 Bau des Altersheims und der neuen Jugendherberge

1957 Die Vogelwarte wird wieder eröffnet

1958 Bau der neuen protestantischen Kirche, Wiedereröffnung des Krankenhauses

1959 Die Biologische Anstalt (BAH) und das Aquarium werden wieder eröffnet

1960 Bau eines neuen Aufzugs vom Unter- zum Oberland

1961 Auf der Insel bestehen 1500 Quartiere für Dauergäste; auf der Düne landen erste Flugzeuge

1962 Helgoland wird anerkanntes Nordseeheilbad

1965 Eröffnung der neuen Schule im Oberland

1969 Errichtung eines Unterwasserlabors der BAH

1970 Grundsteinlegung der ersten katholischen Kirche

1972 Inbetriebnahme der Meerwasserentsalzungsanlage; Flugzeugabsturz auf der Düne; Rückkehr der MS Helgoland aus Vietnam

30.6.1999 Ende des zollfreien Einkaufs im Nordseegebiet, Helgoland erhält jedoch einen Sonderstatus

2000 Beginn der Umbauten auf der Düne

2002 Erdrutsch neben dem Fahrstuhl auf die Bremer Straße

Verwaltung

1402 wurde Helgoland Teil des Herzogtums Schleswig-Holstein, am 10. August 1490 des Herzogtums Holstein-Gottorp. Am 7. August 1714 nahm Dänemark die Insel in Besitz. Am 5. September 1807 besetzten britische Truppen Helgoland. Durch den Vertrag von Kiel vom 14. Januar 1814 wurde das Eiland britische Kolonie. Durch Tausch gegen Sansibar kam Helgoland am 9. August 1890 zu Deutschland. Am 15. Dezember gleichen Jahres erfolgte die formale Annexion. Seit 18. Februar 1891 ist die Insel Teil des Bundeslandes Schleswig-Holstein. Von 8. Mai 1945 bis 1. März 1952 war Helgoland britisch besetzt. Die Bevölkerung war zu dieser Zeit evakuiert.

Helgoland gehörte vom 18. Februar 1891 bis zum 30. September 1922 zum Kreis Süderdithmarschen in der preußischen Provinz Schleswig-Holstein. Vom 1. Oktober 1922 bis zum 30. September 1932 bildete es einen eigenen Kreis Helgoland, der nur aus der Gemeinde Helgoland bestand. Seit dem 1. Oktober 1932 gehört es als amtsfreie Gemeinde zum Kreis Pinneberg und ist mit einem direkt gewählten Abgeordneten im Pinneberger Kreistag vertreten. Der Grund für die Zuordnung zum Kreis Pinneberg war, dass Pinneberg von allen schleswig-holsteinischen Kreisstädten aufgrund seiner Nähe zu Hamburg die beste öffentliche Verkehrsverbindung nach Helgoland hatte.

Herrschaftsgeschichte

- 7. Jahrhundert bis 1402 friesische Stammesgemeinschaft

- 1402 bis 10. August 1490 Herzogtum Schleswig-Holstein

- 10. August 1490 bis 7. August 1714 Herzogtum Holstein-Gottorp

- 7. August 1714 bis 5. Januar 1807 Königreich Dnemark

- 5. Januar 1807 bis 14. Januar 1814 Vereinigtes Königreich (United Kingdom of Great Britain and Ireland)

- 14. Januar 1814 bis 9. August 1890 Kolonie Helgoland im Vereinigten Königreich (United Kingdom of Great Britain and Ireland)

- 9. August 1890 bis 18. Februar 1891 Provinz Schleswig-Holstein des Deutschen Reiches

- 18. Februar 1891 bis 30. September 1922 Kreis Süderdithmarschen in der preußischen Provinz Schleswig-Holstein des Deutschen Reiches

- 1. Oktober 1922 bis 30. September 1932 Kreis Helgoland in der Provinz Schleswig-Holstein des Deutschen Reiches

- 1. Oktober 1932 bis 8. Mai 1945 Kreis Pinneberg in der Provinz Schleswig-Holstein des Deutschen Reiches

- 8. Mai 1945 bis 1. März 1952 Vereinigtes Königreich (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland)

- seit 1. März 1952 Kreis Pinneberg in der Provinz Schleswig-Holstein in der Bundesrepublik Deutschland

Legislative und Exekutive

Helgoland ist eine amtsfreie Gemeinde mit eigener Gemeindeverwaltung. Der Gemeinderat hat circa 13 Mitglieder, entsprechend der Einwohnerzahl und den Vorgaben der Gemeindeordnung Schleswig-Holsteins.

Inseloberhaupt

„Oberhaupt“ der Insel ist der alle sechs Jahre gewählte Bürgermeister.

Lieutenant governors (Vizegouverneure)

- 5 Sep - 16 Okt 1807 Corbet James d‘Auvergne (1765? - 1826)

- 16 Okt 1807 - 1815 William Osborne Hamilton (1750? - 1818)

- Apr 1815 - 1840 Henry King (ab 5 Jun 1834 Sir, 1777/78 - 1854)

- 13 Okt 1840 - 7 Mar 1857 Sir John Hindmarsh (ab 7 Aug 1851 Sir, 1775 - 1860)

- 1857 - 1863 Richard Pattinson (1809 - 1875)

- 2 Jun 1863 - Feb 1864 Henry Fitzhardinge Berkeley Maxse (1832 - 1883)

Governors (Gouverneure)

- Feb 1864 - 1881 Henry Fitzhardinge Berkeley (ab 1877 Sir)

- 26 Okt 1881 - 1888 John Terence Niolls O‘Brien (1830 - 1903)

- 27 Nov 1888 - 9 Aug 1890 Arthur Cecil Stuart Barkly (1843 - 1890)

Reichskommissar

- 9 Aug 1890 - 1891 Adolf Wermuth (1855 - 1927)

Landräte von Süderdithmarschen (und Helgoland)

- 1890 - 1910 Adolf Hermann Harald Johansen

- 1910 - 1919 Otto Julius Ludwig Wachs

- 1919 Max Richter

- 1920 - 1923 Friedrich Pauly

Landräte von Helgoland

- 1923 - 1924 Hermann Pirscher

- 1925 - 1931 Gustav Etzel

- 1931 - 1932 Gustav Niendorf

Landräte von Pinnberg (und Helgoland)

- 1932 - 1945 Johann Justus Davignon

- 1945 Carl Georg Wittich

Bürgermeister von Helgoland

- 18 Dez 1956 - 31 Dez 1980 Henry Peter Rickmers

- 1 Jan 1981 - 31 Dez 1986 Klaus Degenhardt

- 1 Jan 1987 - 31 Dez 1998 Franz-Josef Baumann

- 1 Jan 1999 - 31 Dez 2010 Frank Botter (SPD)

- 1 Jan 2011 - 31 Dez 2022 Jörg Singer

- seit 1 Jan 2023 Thorsten Pollman

Politische Gruppierungen und Wahlen

Die Kommunalwahl von 14. Mai 2023 brachte folgendes Ergebnis:

- FWgH (Freie Wählergemeinschaft Helgoland) 27,7 % (4 Sitze)

- SPD (Sozialdemokratische Partei Deutschlands) 23,7 % (3 Sitze)

- Grüne 17,7 % (2 Sitze)

- CDU (Christlich Demokratische Union) 15,4 % (2 Sitze)

- SSW (Südschleswigscher Wählerverband) 14,3 % (2 Sitze)

- sonstige 1,6 % (0 Sitze)

Justizwesen und Kriminalität

Auf Helgoland finden nur einmal pro Vierteljahr zwei Gerichtstage statt. Die kleine Polizeistation samt Wasserschutzpolizei befindet sich in der Hafenstraße. Für Rechtsfragen und Strafverfolgung ist die zuständige Polizei und Justiz der Region Schleswig-Holstein bzw. des Kreises Pinneberg zuständig.

Helgoland ist eine kleine und relativ abgelegene Insel mit rund 1.450 Einwohnern, was typischerweise zu einer geringeren Kriminalitätsrate führt als in größeren Städten. Bekannt wurde Helgoland gelegentlich durch spezielle polizeiliche Fälle, zum Beispiel einen ungelösten „Cold Case“ eines unbekannten Toten, der 1994 in der Nordsee westlich von Helgoland gefunden wurde. Die Polizei in Wilhelmshaven und die Staatsanwaltschaft Oldenburg führen Ermittlungen hierzu und arbeiten mit internationalen Partnern zusammen, um Hinweise zu gewinnen. Dies ist allerdings ein Einzelfall, der öffentlich Beachtung fand.

Internationale Politik

Seit 1974 besteht eine Städtepartnerschaft mit Millstatt am See im österreichischen Bundesland Kärnten.

Flagge und Wappen

Helgoland besitzt das älteste Wappen im Kreis Pinneberg. Es stammt aus dem Jahre 1696 und beruht auf einer von Herzog Friedrich IV. verliehenen Schifffahrtsflagge. Blasonierung besagt: „Zweimal geteilt von Grün, Rot und Silber“. Die Farben des Wappens wurden erst im 19. Jahrhundert mit dem Erscheinungsbild der Insel begründet. Bekannt ist der folgende Spruch: „Grön is dat Land, rot is de Kant, witt is de Sand. Dat sünd de Farven vun't hillige Land.“ Auch: „Grün ist das Land, rot ist die Kant (seltener: Wand), weiß ist der Sand: Das sind die Farben von Helgoland.“

Hymne

Das Lied der Deutschen, heute mit seiner dritten Strophe Nationalhymne der Bundesrepublik Deutschland, wurde im Jahre 1841 auf Helgoland von Heinrich Hoffmann von Fallersleben geschrieben. Seine Büste steht auf dem Platz vor der Landungsbrücke.

Hauptort

Das Rathaus am Lung Wai 28 in Unterland wurde 1961 fertiggestellt. Es trägt auf seiner Stirnseite das Wappen der Insel mit dem friesischen Wahlspruch „Rüm hart, kloar kimmen”, das heißt: Großes Herz, klarer Horizont. Innen informiert eine Hinweistafel über die Geschichte der Insel. Im Rathaus finden Sie die Gemeindeverwaltung, das Büro der Helgoland Touristik und die Kurverwaltung. Der Bürgermeister hat hier seinen Amtssitz, im Sitzungssaal tagt das Inselparlament. Während der Saison werden im Rathausfoyer wechselnde Ausstellungen gezeigt.

Verwaltungsgliederung

Helgoland besteht aus Ober- und Unterland. Etwas abseits liegt noch die Düne.

Verwaltungseinheiten:

2 Inselteile

1 Nebeninsel

Bevölkerung

Im Folgenden die Entwicklung der Bevölkerungszahl samt Dichte, bezogen auf die offizielle Fläche von 1,65 km².

Bevölkerungsentwicklung:

Jahr Einwohner Dichte (E/km²)

1560 2 000 800,00

1615 550 220,00

1696 960 384,00

1739 1 900 1151,52

1751 2 000 1212,12

1791 1 650 1000,00

1860 2 172 1316,36

1889 2 100 1272,73

1905 2 327 1410,30

1911 3 417 2070,91

1925 2 585 1566,67

1936 2 650 1606,06

1946 2 720 1648,48

1950 2 730 1654,55

1951 2 740 1660,61

1952 2 750 1666,67

1953 2 760 1672,73

1954 2 770 1678,79

1955 2 775 1681,82

1956 2 780 1684,85

1957 2 785 1687,88

1958 2 790 1690,91

1959 2 795 1693,94

1960 2 800 1696,97

1961 2 809 1702,42

1962 2 850 1727,27

1963 2 900 1757,58

1964 2 950 1787,88

1965 2 984 1808,48

1966 2 700 1636,36

1967 2 500 1515,15

1968 2 400 1454,55

1969 2 350 1424,24

1970 2 312 1401,21

1971 2 300 1393,94

1972 2 280 1381,82

1973 2 260 1369,70

1974 2 240 1357,58

1975 2 220 1345,46

1976 2 200 1333,33

1977 2 180 1321,21

1978 2 150 1303,03

1979 2 120 1284,85

1980 2 100 1272,73

1981 2 050 1242,42

1982 2 025 1227,27

1983 2 011 1218,79

1984 2 000 1212,12

1985 1 950 1181,82

1986 1 900 1151,52

1987 1 870 1133,33

1988 1 850 1121,21

1989 1 830 1109,09

1990 1 800 1090,91

1991 1 750 1060,61

1992 1 600 969,70

1993 1 450 878,79

1994 1 300 787,88

1995 1 200 727,27

1996 1 173 710,91

1997 1 400 848,48

1998 1 539 932,73

1999 1 561 946,06

2000 1 549 938,79

2001 1 499 908,48

2002 1 493 904,85

2003 1 450 878,79

2004 1 400 848,48

2005 1 366 827,88

2006 1 333 807,88

2007 1 300 787,88

2008 1 267 767,88

2009 1 210 733,33

2010 1 149 696,36

2011 1 407 852,73

2012 1 370 830,30

2013 1 392 843,64

2014 1 356 821,82

2015 1 350 818,18

2016 1 357 822,42

2017 1 246 755,15

2018 1 265 766,67

2019 1 306 791,52

2020 1 307 792,12

2021 1 314 796,36

2022 1 405 851,52

2023 1 382 837,58

2024 1 329 805,45

Die Bevölkerung sank von 1981 bis 2001 um durchschnittlich 1,344 % pro Jahr.

Bevölkerungsaufteilung:

Bevölkerungszahl 2001 insgesamt 1 499

davon weiblich 798 53,24 %

männlich 701 46,76 %

Das Durchschnittsalter liegt bei etwa 40 Jahren, die mittlere Lebenserwartung bei knapp 80 Jahren. Die Zahl der Haushalte beträgt insgesamt rund 750.

Haushalte 2001:

Gesamtzahl 720

Personen in Haushalten 1 499

Personen pro Haushalt 2,082

Volksgruppen

Auf Helgoland leben vor allem Angehörige der friesischen Volksgruppe, konkret Nordfriesen. Diese Volksgruppe ist in Schleswig-Holstein eine anerkannte Minderheit und umfasst etwa 50.000 Menschen insgesamt, die sich von der Abstammung und vom Selbstverständnis her als Nordfriesen fühlen. Sie wohnen an der Westküste, auf den vorgelagerten Inseln und auch auf Helgoland. Die Bevölkerung der Gemeinde Helgoland selbst beträgt etwa 1.300 Einwohner (Stand Ende 2024). Über die genaue ethnische Zusammensetzung auf Helgoland selbst gibt es keine detaillierteren aktuellen Zahlen, aber die friesische Volksgruppe stellt dort einen wichtigen Teil der Bevölkerung dar. Dazu kommen Minderheiten wie Festlanddeutsche und Dänen, Polen und Rumänen sowie Sinti und Roma.

| Staatsangehörigkeit 2011 | |

| Deutschland | 1.325 |

| Österreich | 6 |

| Polen | 13 |

| Russland | 4 |

| Europa (übrige Länder) | 48 |

| Amerika | 3 |

| Asien | 9 |

| Geburtsland 2011 | |

| Deutschland | 1.299 |

| EU 27 | 74 |

| Europa (übrige Länder) | 7 |

| sonstige Länder | 21 |

| unbekannt | 7 |

| Staatsangehörigkeit 2022 | |

| Deutschland | 1.179 |

| Polen | 37 |

| Rumänien | 30 |

| Ukraine | 8 |

| Italien | 4 |

| übrige Länder | 147 |

| Geburtsland 2022 | |

| Deutschland | 1.110 |

| Polen | 38 |

| Rumänien | 30 |

| Kasachstan | 3 |

| Ukraine | 8 |

| übrige Länder | 216 |

Sprachen

Die traditionelle Sprache Helgolands ist das Halunder genannte Helgoländer Friesisch. Dieser inselfriesische Dialekt der nordfriesischen Sprache ist auf der Insel auch zum Amtsgebrauch zugelassen. Allerdings beherrscht nur noch etwa ein Drittel der Helgoländer das Halunder. Die verbreitetste Sprache ist heute das Standarddeutsche. Daneben sprechen viele vor allem ältere Helgoländer auch noch Plattdeutsch, das auf Helgoland zwar nie Volkssprache geworden ist, aber lange Zeit die Verkehrssprache für den Kontakt mit dem Festland war.

Der Halunder gehört zum nordfriesischen Sprachzweig und ist eng verwandt mit den Inseldialekten von Föhr (Fering) und Amrum (Öömrang), mit denen Helgoland seit dem Mittelalter durch Fischereikontakte verbunden ist. Charakteristisch für Halunder ist ein starker Einfluss des Niederdeutschen, was sich zum Beispiel bei dem Wort für nicht zeigt. Im Halunder heißt es ni, während andere nordfriesische Dialekte oft ein dänisches Lehnwort verwenden.

Im Vergleich zu anderen nordfriesischen Dialekten hat Halunder weniger dänische oder jütische Einflüsse, dafür mehr niederdeutsche Einflüsse. Der Dialekt enthält auch Lehnwörter aus dem Englischen, was auf die britische Herrschaft über Helgoland im 19. Jahrhundert zurückgeht. Halunder weist für die ältere Generation noch typische Lautmerkmale wie einen langen, dunklen a-Laut auf (ähnlich dem englischen father).

Der Dialekt ist eine eigenständige Sprache, keine Form des Plattdeutschen oder Dänischen, sondern Teil der westgermanischen Sprachenfamilie. Er wird heute nur noch von wenigen hunderten Einwohnern gesprochen, vor allem von älteren Menschen über 75 Jahren, und gilt als vom Aussterben bedroht. Er wird zwar in Schulen und Kindergärten auf Helgoland gelehrt, aber viele Jugendliche sprechen ihn nicht mehr fließend.

Religion

Der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde St. Nicolai gehört die Mehrheit der Einwohner an. Mit der St.-Nicolai-Kirche besitzt sie auch die größere der beiden Kirchen der Insel. Die kleinere St.-Michaels-Kirche ist römisch-katholisch.

| Religion 2011 und 2022 | ||

| evangelisch | 657 | 516 |

| römisch-katholisch | 132 | 135 |

| übrige/keine/unbekannt | 619 | 752 |

Die beiden Religionsgemeinschaften der Insel sind:

Evangelische Kirche:

- aktiv seit 1529

- Sitz: Helgoland

- Verbreitung: ganze Insel

- Organisation: Gemeinde der Diözese

- Kirche: Sankt Nicolai (Schulweg, erbaut 1609)

- Zahl der Mitglieder: ca. 900 (2001)

Römisch-Katholische Kirche:

- aktiv seit 787

- Sitz: Helgoland

- Verbreitung: ganze Insel

- Organisation: Gemeinde der Diözese

- Kirche: Sankt Michael (Karkhiar Spichal Goat)

- Zahl der Mitglieder: 150 (2001)

Siedlungen

Das Oberland liegt höher auf der Insel, auf dem markanten roten Buntsandsteinfelsen, der das typische Landschaftsbild von Helgoland prägt. Das Oberland beherbergt den historischen Kern der Insel mit Wohnhäusern, der Kirche und wichtigen öffentlichen Gebäuden. Es ist das älteste und ursprüngliche Siedlungsgebiet, das durch seine exponierte Lage geschützt ist.

Das Unterland befindet sich auf der niedrigeren Ebene am Fuß des Oberlands und erstreckt sich bis zum Hafenbereich. Es war früher überwiegend landwirtschaftlich und fischereilich geprägt. Heute ist es der Bereich mit Hafenanlagen, Fähranlegern, Geschäften und Wohnhäusern. Das Unterland ist stärker mit Infrastruktur ausgestattet, die mit dem Tourismus und der Logistik der Insel verbunden ist.

Beide Siedlungsgebiete sind seit 1885 durch einen Aufzug miteinander verbunden, der den Höhenunterschied von etwa 50 Metern überwindet. Diese Verbindung erleichtert den Transport zwischen Ober- und Unterland erheblich.

Verkehr

Helgoland besitzt eine eigenwillige Verkehrsinfrastruktur, die vor allem nach ökologischen Kriterien ausgerichtet bist.

Straßenverkehr

Das Straßennetz der Insel ist insgesamt 6,5 km lang. Auf Helgoland dürfen gemäß § 50 StVO keine Kraftfahrzeuge oder Fahrräder geführt werden, eine in Deutschland einmalige Sonderregelung. Von dem Verbot ausgenommen sind die durch § 35 StVO mit Sonderrechten ausgestatteten Rettungskräfte. Dies sind hier der Rettungsdienst, die Polizei (die Helgoländer Polizei besitzt seit Januar 2007 ein eigenes Fahrzeug), die Feuerwehr sowie der Zoll. Außerdem sind einige Baufahrzeuge und zwei Taxis zum Flughafen mit Verbrennungsmotor im Einsatz. Der Personen- und Warenverkehr wird, soweit er nicht zu Fuß möglich ist, mit Elektroautos und -karren bewältigt. Außerhalb der Tourismussaison gibt es eine Ausnahmegenehmigung der Landesregierung für Kinder und Jugendliche zur Benutzung eines Fahrrads. Als Fahrrad-Ersatz sind auf Helgoland Tretroller beliebt.

Bahnverkehr

Das Marinehafenbauamt Helgoland betrieb während der beiden Weltkriege für den Bau und die Versorgung der Marinestützpunkte auf Helgoland eine Kleinbahn mit einer Spurweite von 60 cm (Feldbahn) bzw. 100 cm (Kabelbahn). Die Züge verkehrten hier von 1891 bis 1922 und von 1934 bis 1947. Die Helgolandbahn bzw. Helgoländer Inselbahn bietet seit 1950 zwischen April und Oktober Rundfahrten um Helgoland an.

Schiffsverkehr

Helgoland verfügt über vier Häfen:

- Südhafen (Bundeshafen) Schutzhafen, Steganlagen für Sportboote, Lotsenboot, Rettungskreuzer, Wassersportclub Helgoland, Biologische Anstalt, Wasser- und Schifffahrtsamt. Hier legen auch die Schnellfähren an.

- Binnenhafen (Bundeshafen) Börteboote, Forschungsschiffe der BAH, Hummerbuden, Schiffsausrüstung, Frachtpier, Bunkerstation, Zollamt.

- Nord-Ost Hafen (Gemeindehafen) Sportboothafen.

- Dünenhafen (gesperrt) – nur Anleger der gemeindlichen Dünenfähre.

Eine in Deutschland einmalige Touristenattraktion ist das Ausbooten der Passagiere der auf Reede liegenden Seebäderschiffe zur Helgoländer Landungsbrücke. Das Ausbooten wird mit offenen, kräftig gebauten Börtebooten bzw. Ruddern (Landessprache) durchgeführt. Im Börteboot finden 40–50 Passagiere während der kurzen Fahrt vom Seebäderschiff zur Insel Platz. Die Bootsform der Börteboote stammt noch aus der Zeit, als Helgoland vom Fischfang und später vom Lotsengeschäft in der Deutschen Bucht und den Flussmündungen der Weser und Elbe lebte. Da die Insel bis zum Bau eines Marinehafens kurz vor dem Ersten Weltkrieg über keinen eigenen Hafen verfügte, landeten die Boote Winter wie Sommer am Südstrand der Hauptinsel an. Im Zuge der Errichtung des Seebades Helgoland im Jahre 1826 und der Einrichtung einer Versicherung der Börtebootbetreiber auf Gegenseitigkeit wurde das Ausbooten auf der Reede vor dem Strand eingerichtet.

Seit Inbetriebnahme des heutigen Südhafens entschieden zweierlei Gründe gegen die Nutzung desselben für die Seebäderschifffahrt; war es zunächst und bis nach Ende des Zweiten Weltkrieges die ausschließlich militärische Nutzung, die ein Einlaufen der Seebäderschiffe verbot, sprach danach die Praktikabilität für die Beibehaltung des Ausbootens: Für die oft täglich bis zu fünf Seebäderschiffe ist einfach zu wenig Platz im Hafen. Auch die notwendige Wassertiefe ist nicht für jedes Schiff vorhanden. Eine Ausnahme bildet die schnelle Katamaranfähre, die regelmäßig von Hamburg und Cuxhaven aus den Südhafen direkt ansteuert.

Die Zukunft des Ausbootens bis Ende Juli 2008 war bereits fraglich, da im Zuge der Umsetzung einer EU-Norm (Fahrgastschiffrichtlinie 98/18/EG), das Ein-/Ausbooten komplett entfallen wäre. Allerdings wurde bereits im Oktober 2007 von der Bundesregierung ein Aufschub der Umsetzung bis 31. Juli 2010 gewährt. Die Reeder der Seebäderschiffe und die Börtebootbetreiber erhielten damit eine „letzte Chance“, ihre Schiffe entsprechend umzurüsten.

Doch auch über diesen Zeitraum hinaus bleibt das Ausbooten recht umstritten, denn falls die Erweiterungs- bzw. Wiederverbindungspläne der Hauptinsel mit der Düne in den nächsten Jahren realisiert werden sollten, wären sowohl das Ausbooten als auch der tägliche Fährverkehr zur Düne nicht länger notwendig.

Auf Helgoland gibt es eiunen Leuchtturm und drei Leuchtfeuer. Der Leuchtturm Helgoland befindet sich auf dem Oberland. In unmittelbarer Nähe steht ein Richtfunkturm. Er wurde im Zweiten Weltkrieg als Flakturm bzw. Flakleitstand gebaut und 1952 als Ersatz für den im Krieg zerstörten alten als neuer Leuchtturm in Betrieb genommen. Der Turm besitzt das auf deutschen Leuchttürmen stärkste Leuchtfeuer, das in klaren Nächten bis aus einer Entfernung von 28 Seemeilen (zum Beispiel auf den Ostfriesischen Inseln im Süden und in Eiderstedt im Osten) zu erkennen ist. Der Leuchtturm Helgoland wird vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Elbe-Nordsee betrieben.

Bereits 1810 wurde unter englischer Herrschaft der erste Leuchtturm Helgolands errichtet. Der sogenannte Englische Leuchtturm war in der Spitze 67 mch. Der Helgoländer Leuchtturm stellte eine wichtige Navigationshilfe in der Deutschen Bucht dar, da sein Feuer etwa doppelt so weit sichtbar war wie das des einige Jahre vorher eingerichtete Leuchtfeuer von Cuxhaven. Seit 1890 gehört die Inselgruppe Helgoland und Düne zum deutschen Staatsgebiet, Umbau des Hafens sowie der Navigationsmittel waren die Folge. Der Englische Leuchtturm wurde 1902 nach Inbetriebnahme des neuen Leuchtturmes abgetragen. Die Laterne und die Optik des Englischen Turms wurden nach Fehmarn gebracht und auf dem neu errichteten Leuchtturm Staberhuk im Südosten Fehmarns installiert, wo sie bis heute benutzt werden.

Der neue Leuchtturm wurde 1902 von der Königlich-Preußischen Bauverwaltung in Auftrag gegeben und war ein gemauerter runder Turm nach demselben Entwurf wie der Leuchtturm Kap Arkona auf Rügen. Er versah seinen Dienst von 1902 bis 1945. Bei dem britischen Luftangriff vom 18. April 1945 wurde der Turm zum Einsturz gebracht. Dabei kam der Leuchtturmwärter ums Leben.

Bereits 1941 ließ die Wehrmacht als Flakleitstand einen viereckigen, aus dickem Stahlbeton bestehenden Turm errichten, der als einziges Helgoländer Gebäude den Krieg und die Sprengung von Bunkeranlagen auf Helgoland durch die British Army und die Bombenzielwürfe der Royal Air Force schwer beschädigt überstand. Der heutige Leuchtturm Helgoland wurde zunächst provisorisch 1952 in dem Flakturm in Betrieb genommen. Seit einem Umbau 1965 hat er sein heutiges Aussehen. In den unteren beiden Stockwerken des Leuchtturms wurde zur Zeit des Kalten Krieges ein Atombunker eingebaut; die Scheinfenster in diesen Stockwerken wurden aus ästhetischen Gründen angebracht. Die Antennenanlagen für Radat, ein Flugfunkfeuer, See- und Richtfunk kamen später hinzu.

Der Leuchtturm dient als Seefeuer. Die charakteristische Kennung ist ein weißer Blitz alle 5 Sekunden (Blz. 5s). Die Nenntragweite des Lichtsignals ist für Leuchttürme in den deutschen Gewässern sehr hoch und wird in offiziellen Dokumenten mit 28 sm (52 km) angegeben. In klaren, aber nicht zu trockenen Nächten ist der charakteristische Strahl über dem Horizont auch vom Festland in Harlesiel (50 km), Cuxhaven-Duhnen (59 km) oder Sankt Peter-Ording (48 km) zu beobachten.

Der Englische Leuchtturm von 1811 war mit Argand-Lampen und Reflektoren ausgestattet. Der 1902 in Betrieb genommene Turm war nach Angaben von 1911 mit einem Blinkfeuer ausgestattet, dessen Reichweite 23,3 Seemeilen betragen haben soll. Die Lichtanlage des heutigen Turmes wurde 1963 modernisiert. Die Optik besteht aus je drei geschliffenen Sammellinsen in zwei Ebenen. Sie sind im Winkel von 120° in einem elektrisch betriebenen Drehgestell angeordnet und haben eine Brennweite von 250 mm. Als Leuchtmittel kommt eine Xenon-Hochdruck-Lampe mit einer Leistung von 2000 Watt zum Einsatz. Sie erzeugt ein Licht von 35 Millionen Candela.

Das kleinere Leuchtfeuer Helgoland Düne wird seit 1982 vom Helgoländer Leuchtturm aus ferngesteuert. Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Weser-Jade-Nordsee nutzt den Turm für seine Relaisfunkstelle Helgoland. Mit ihr regelt sie die Verkehrsabwicklung in der östlichen Deutschen Bucht (Arbeitskanal 80/25 W duplex).

Die erste Briefmarke, die den Leuchtturm Helgoland zeigt, erschien am 20. Oktober 1972 von der Deutschen Bundespost. Die Marke gehört zur Serie Fremdenverkehr, Helgoland (1969 bis 1973 13 Motive - Mi.Nr. 746) mit dem Wert von 30 Pfennig. Der Entwurf stammt vom Grafiker Heinz Schillinger aus Nürnberg. Die Auflage betrug 32.280.000 Stück. Am 6. Juli 2023 erschien eine Briefmarke zu 70 Cent in der Serie Leuchttürme nach Entwurf von Carsten Wolff aus Frankfurt am Main.

Leuchtturm Helgoland (Deutscher Turm)

- Standort: Oberland, 54°10‘55“ N, 7°52‘56“ O

- Listeneinträge: FED101 (ARLHS), B1312 (IHUK), 10136 (NGA), DE-308000 (BSH)

- Bauzeit:

- Inbetriebnahme: 1945

- Betreiber: Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) Elbe-Nordsee

- Seehöhe: 49 m

- Turmhöhe: 35 m

- Feuerhöhe: 82 m

- Zahl der Stufen: 165

- Befeuerung: Fresnellinsen F, 2000 W – 230 V XBO Xenon-Kurzbogenlampe

- Betriebsart: elektrisch

- Funktion: Seefeuer, Anlandefeuer

- Kennung: Fl W. 5s (0,1+(4,9) s)

- Tragweite: 51,9 km

Englischer Turm

- Standort: Oberland, 54°11‘ N, 7°53‘ O

- Betrieb: 1810 bis 1902

- ehemalige Befeuerung: Gürtelleuchte

Kabelfeldfeuer:

Kabelfeldfeuer:

- Standort: Unterland, 54°11‘ N, 7°53‘ O

- Inbetriebnahme: -

- Turmhöhe: 8 m

- Feuerhöhe: 9 m

- Befeuerung: Scheinwerferlinse

- Tragweite: ca. 20 km

Flugverkehr

Auf der Düne befindet sich der kleine Flugplatz Helgoland-Düne, von dem aus in etwa 20 bis 30 Minuten das deutsche Festland erreicht werden kann. Der Flugplatz entstand zur Zeit des Dritten Reichs im Rahmen des Projekts Hummerschere (1938 bis 1941), als Düne durch die deutsche Regierung vergrößert wurde, um es mit der Hauptinsel zur Festung mit Seehafen auszubauen. Dabei entstand auch der Flugplatz, der im Zweiten Weltkrieg hauptsächlich als Not- und Ausweichplatz genutzt wurde. Als einzige aktive fliegende Einheit der Luftwaffe lag hier von April bis Oktober 1943 die Jagdstaffel Helgoland (umbenannte 11. Staffel des Jagdgeschwaders 11). Nach Kriegsende wurde die Düne von britischen Truppen besetzt. Im Jahr 1962 wurde der Flugplatz wieder eröffnet.

Die drei Landebahnen sind im Vergleich zu anderen Flugplätzen relativ kurz. Die Landebahn 15/33 wurde im Jahr 2005 von 400 m auf 480 m verlängert und am 6. Mai 2006 offiziell in Betrieb genommen. Damit wurden europäische Vorschriften, die den gewerbsmäßigen Flugverkehr mit mehrmotorigen Flugzeugen betreffen, erfüllt. Es sind keine Überrollflächen (Overruns) vorhanden.

Um den Flugplatz anfliegen zu dürfen, ist eine Mindestflugerfahrung von 100 Stunden als verantwortlicher Flugzeugführer und Erfahrung auf kurzen Runways erforderlich. Der Pilot soll die Hauptinsel Helgoland nach Möglichkeit nicht überfliegen. Die Flugplanpflicht für Flüge nach Helgoland mit Motorflugzeugen ist aufgehoben worden, jedoch müssen für Flüge mit dreiachsgesteuerten Ultraleichtflugzeugen und Motorseglern nach wie vor Flugpläne aufgegeben werden. Es gibt Ampeln, Tonsignale und Hinweisschilder, die durch die Dünen spazierende Fußgänger vor landenden und startenden Flugzeugen warnen.

Vom Flugplatz Helgoland werden Flüge nach Nordholz-Spieka (vorher Cuxhaven/Nordholz), Heide-Büsum und Uetersen/Heist durchgeführt sowie hin und wieder zu anderen deutschen Inseln wie Wangerooge angeboten, meist mit Fracht oder Post. Nur das Unternehmen OFD Ostfriesischer Flugdienst fliegt Helgoland im Linienverkehr an, von Nordholz-Spieka, Heide-Büsum und Uetersen (Stand April 2022). Hier aktiv waren und sind unter anderem die Fluggesellschaften OLT (von und nach Bremerhaven und Heide/Büsum), Air Hamburg (von/nach Hamburg), FLN Frisia Luftverkehr Norden (von/nach Norden-Norddeich) sowie LFH Luftverkehr Friesland-Harle (von/nach Wittmund-Carolinensiel).

Am 27. Mai 1972 verunglückte eine de Havilland Canada DHC-6 Twin Otter der General Air mit Flugziel Bremen kurz nach ihrem Start. Von den dreizehn Insassen kamen acht ums Leben. Am 24. März 1974 kam es auf der Bahn 15 zu einem unautorisierten Aufsetz- und Durchstartmanöver (balked landing) einer Boeing 737-200 der Deutschen Lufthansa, die sich auf einem Leerflug über der Nordsee befand. Das Manöver wurde von mehreren Kurgästen beobachtet und fotografisch festgehalten. (nach wikipedia9

| Airline | Ziele |

| OFD Ostfriesischer-Flug-Dienst | Nordholz-Spieka, Heide-Büsum |

Heligoland Airport

- deutscher Name: Flugplatz Helgoland-Düne

- Code: HGL / EDXH

- Lage: 54°11‘13“ N, 7°55‘00“ O

- Seehöhe: 2 m (8 ft)

- Ort: Düne

- Inbetriebnahme: 1962

- Betreiber: Helgoland AirService GmbH

- Terminal: 1

- Rollbahnen: 3

- Länge der Rollbahnen: 480 m, 371 m und 258 m (alle Beton)

- Fluggesellschaft: 1

- Flugzeug-Standplätze: ca. 20

- jährliche Passagierkapazität: 20.000

- jährliche Frachtkapazität: ca. 2000 t

- Flughafen-Statistik: 16.908 Passagiere im Jahr 2000

Wirtschaft

Die Bevölkerung Helgolands lebt heute größtenteils von Einnahmen aus dem Tourismus. Auf Helgoland gibt es nach wie vor Duty-free-Shops. Daneben gibt es Handwerksbetriebe und Forschungseinrichtungen.