Aaland (Fasta Åland): Unterschied zwischen den Versionen

| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||

| Zeile 372: | Zeile 372: | ||

'''Erhebungen''' | '''Erhebungen''' | ||

Orrdalsklint | * Orrdalsklint 129,1 m (Saltvik) | ||

* Kasberg 119,0 m (Saltvik) | |||

* Soltuna 107,0 m (Geta) | |||

* Getabergen 99,0 m (Gerta) | |||

* Notbergen 81,0 m (Högskär) | |||

* Bistorpsberg 77,2 m (Lumparland) | |||

* Jomala 71,0 m (Jomala) | |||

'''Fluss''' | |||

* Strömen 10 km | |||

'''Seen''' Fläche Seehöhe Uferlinie | |||

'''Seen''' Fläche Seehöhe | |||

Långsjön-Markusbölefjärden 305,11 ha 6,0 m 23,46 km | Långsjön-Markusbölefjärden 305,11 ha 6,0 m 23,46 km | ||

| Zeile 2.686: | Zeile 2.680: | ||

|460 | |460 | ||

|463 | |463 | ||

|} | |} | ||

=== '''Volksgruppen''' === | |||

Die Bewohner Ålands sind zu mehr als 96 % Staatsangehörige Finnlands. Aufgrund des Selbstverwaltungsgesetzes gibt es aber parallel dazu ein sogenanntes '''''Hembygdsrätt''''' (Heimatrecht), das funktionell einer åländischen Staatsangehörigkeit ähnelt. An den Wahlen zum Landtag und an den Kommunalwahlen dürfen aktiv wie passiv nur Personen mit åländischem Heimatrecht teilnehmen. Auch der Erwerb von Grundeigentum auf den Inseln sowie die Aufnahme einer unternehmerischen Tätigkeit setzen in der Regel das Heimatrecht voraus. Das åländische Heimatrecht kann nur von finnischen Staatsangehörigen erworben werden, die mindestens fünf Jahre ohne Unterbrechungen in Åland gewohnt haben und der schwedischen Sprache mächtig sind. | Die Bewohner Ålands sind zu mehr als 96 % Staatsangehörige Finnlands. Aufgrund des Selbstverwaltungsgesetzes gibt es aber parallel dazu ein sogenanntes '''''Hembygdsrätt''''' (Heimatrecht), das funktionell einer åländischen Staatsangehörigkeit ähnelt. An den Wahlen zum Landtag und an den Kommunalwahlen dürfen aktiv wie passiv nur Personen mit åländischem Heimatrecht teilnehmen. Auch der Erwerb von Grundeigentum auf den Inseln sowie die Aufnahme einer unternehmerischen Tätigkeit setzen in der Regel das Heimatrecht voraus. Das åländische Heimatrecht kann nur von finnischen Staatsangehörigen erworben werden, die mindestens fünf Jahre ohne Unterbrechungen in Åland gewohnt haben und der schwedischen Sprache mächtig sind. | ||

| Zeile 3.238: | Zeile 3.231: | ||

* Die Jomala Kyrka ist eine der ältesten Steinkirchen Finnlands. Analysen deuten auf die Periode zwischen 1250 und 1280 als Entstehungszeit hin. | * Die Jomala Kyrka ist eine der ältesten Steinkirchen Finnlands. Analysen deuten auf die Periode zwischen 1250 und 1280 als Entstehungszeit hin. | ||

== '''Siedlungen''' == | |||

'''Siedlungen''' | |||

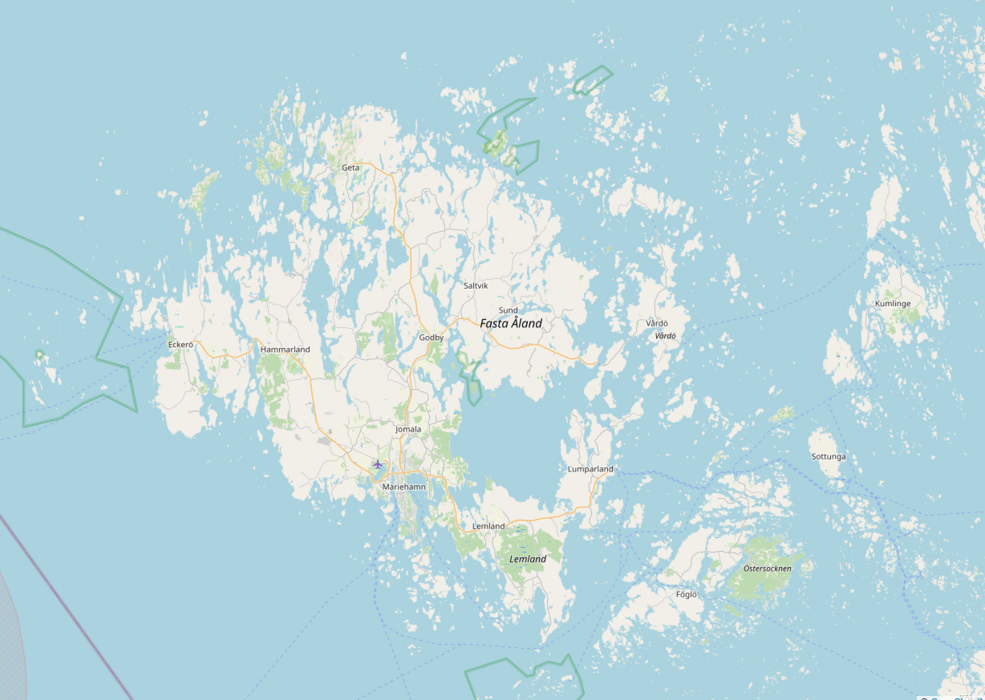

Åland ist in 16 Gemeinden mit insgesamt 273 Ortschaften unterteilt. „Zum sogenannten ’festen Aland’ gehören neben Mariehamn mit der gleichnamigen Hauptstadt noch Eckerö, Hammarland, Jomala, Finström, Saltvik, Geta, Sund, Lemland und Lumparland. Sie alle sind zumindest durch Brücken miteinander verbunden und werden von insgesamt rund 22.500 Personen bewohnt. Die weiter östlich gelegenen, in Tausende von Inseln zersplitterten Gemeinden des Schärengebiets heißen Vardö, Föglö, Sottunga, Kumlinge, Brändö und Kökar.“ Hier leben rund 2000 Menschen. | Åland ist in 16 Gemeinden mit insgesamt 273 Ortschaften unterteilt. „Zum sogenannten ’festen Aland’ gehören neben Mariehamn mit der gleichnamigen Hauptstadt noch Eckerö, Hammarland, Jomala, Finström, Saltvik, Geta, Sund, Lemland und Lumparland. Sie alle sind zumindest durch Brücken miteinander verbunden und werden von insgesamt rund 22.500 Personen bewohnt. Die weiter östlich gelegenen, in Tausende von Inseln zersplitterten Gemeinden des Schärengebiets heißen Vardö, Föglö, Sottunga, Kumlinge, Brändö und Kökar.“ Hier leben rund 2000 Menschen. | ||

| Zeile 4.527: | Zeile 4.518: | ||

Hafer 3 312 | Hafer 3 312 | ||

Gerste | Gerste 2 285 | ||

Chinakohl 1 902 | Chinakohl 1 902 | ||

| Zeile 5.690: | Zeile 5.681: | ||

2015 2 108 945 | 2015 2 108 945 | ||

Als Unterkunftsmöglichkeiten standen 2000 insgesamt 18 Campingplätze (2006 waren es nur noch 15), 21 Hotels mit 2229 Betten, 33 Nächtigungshütten, 33 Gasthäuser und Pensionen sowie 39 Feriendörfer mit 399 Ferienhäusern zur Verfügung. | Als Unterkunftsmöglichkeiten standen 2000 insgesamt 18 Campingplätze (2006 waren es nur noch 15), 21 Hotels mit 2229 Betten, 33 Nächtigungshütten, 33 Gasthäuser und Pensionen sowie 39 Feriendörfer mit 399 Ferienhäusern zur Verfügung. | ||

| Zeile 5.734: | Zeile 5.726: | ||

'''Ein- und Ausreise:''' | '''Ein- und Ausreise:''' | ||

Reisedokumente: Staatsbürger der skandinavischen Länder | * Reisedokumente: Staatsbürger der skandinavischen Länder sowie von Ländern, die dem Schengener Abkommen beigetreten sind, benötigen keinen Reisepass, müssen aber über einen Personalausweis verfügen. Gäste, die die Staatsangehörigkeit von Ländern außerhalb der EU/EWS besitzen, sollten etwaige Visumanforderungen vor der Einreise nach Finnland oder Åland überprüfen. | ||

* Zollbestimmungen: In Zoll- und Steuerangelegenheiten liegt Åland außerhalb der EU-Grenzen. Somit passiert man bei der Einreise nach Åland von Schweden, Finnland und Estland kommend die Zollgrenze, wo auch stichprobenartig kontrolliert wird. Bei der Einreise von Åland gelten die üblichen Tax-Free Grenzen, wie sie bei der Einreise aus Nicht-EU-Ländern auch gelten, Reisende, die von See aus in die Europäische Union einreisen, dürfen steuerfrei maximal Waren in Wert von 430 € einführen. | |||

Zollbestimmungen: In Zoll- und Steuerangelegenheiten liegt Åland außerhalb der EU-Grenzen. Somit passiert man bei der Einreise nach Åland von Schweden, Finnland und Estland kommend die Zollgrenze, wo auch stichprobenartig kontrolliert wird. Bei der Einreise von Åland gelten die üblichen Tax-Free Grenzen, wie sie bei der Einreise aus Nicht-EU-Ländern auch gelten, Reisende, die von See aus in die Europäische Union einreisen, dürfen steuerfrei maximal Waren in Wert von 430 € einführen. | * Reisen mit Kfz: Führerscheine aus EU-Staaten sind in Åland gültig. Eine Grüne Karte wird empfohlen. | ||

* Umgangsformen: Das Duzen ist in Åland weitaus verbreiteter als in Mitteleuropa und gilt als freundschaftliche und unkomplizierte Anredeform. Besucher sollten deshalb nicht erstaunt oder gar beleidigt sein, wenn sie gleich mit Du angesprochen werden. | |||

Reisen mit Kfz: Führerscheine aus EU-Staaten sind in Åland gültig. Eine Grüne Karte wird empfohlen. | * Trinkgeld: In Skandinavien ist es nicht üblich, Trinkgeld zu geben. Es ist üblicherweise in der Rechnung inkludiert. | ||

* Reisezeit: Die ideale Reisezeit für die Åland-Inseln ist im Sommer Juni bis August, für Wintersportfreunde sind die Monate Januar bis März zu empfehlen. | |||

Umgangsformen: Das Duzen ist in Åland weitaus verbreiteter als in Mitteleuropa und gilt als freundschaftliche und unkomplizierte Anredeform. Besucher sollten deshalb nicht erstaunt oder gar beleidigt sein, wenn sie gleich mit Du angesprochen werden. | |||

Trinkgeld: In Skandinavien ist es nicht üblich, Trinkgeld zu geben. Es ist üblicherweise in der Rechnung inkludiert. | |||

Reisezeit: Die ideale Reisezeit für die Åland-Inseln ist im Sommer Juni bis August, für Wintersportfreunde sind die Monate Januar bis März zu empfehlen. | |||

== '''Literatur''' == | == '''Literatur''' == | ||

Aktuelle Version vom 23. August 2025, 22:24 Uhr

Aaland, in schwedischer Schreibung Åland, ist eine Schärenlandschaft im Südwesten Finnlands. Über 6700 Inseln und Inselchen sind hier zu finden. Genau lässt sich das nicht sagen, denn das Land hebt sich und die Landfläche wächst. Zwischen Finnland und Schweden gelegen, bildet Åland eine Welt für sich. 1922 haben sich die Bewohner weitgehende Selbstbestimmungsrechte erkämpft. Heute gilt Åland als Musterbeispiel einer gelungenen regionalen Autonomie.

| Inselsteckbrief | |

|---|---|

| offizieller Name | Åland bzw. Fasta Åland |

| alternative Bezeichnungen | Alandia (lateinisch), Aaland (deutsch), Ahvenanmaa (finnisch), Alánda (samisch) |

| Kategorie | Meeresinsel |

| Inseltyp | echte Insel |

| Inselart | Schäreninsel |

| Gewässer | Ostsee (Östersjöen) |

| Inselgruppe | Aalandinseln (Ålandsöerna) |

| politische Zugehörigkeit | Staat: Republik Finnland (Suomen tasavalta) Teilstaat: Åland (Landskapet Åland / Ahvenanmaan maakunta) |

| Gliederung | 16 kommunerna (Gemeinden), davon 10 auf Fasta Åland 1 stad (Stadt) mit 24 stadsdelar (Stadtteilen) auf Fasta Åland 15 landkommunerna / kuntia (Landgemeinden) mit 272 byar (Dörfer), davon 9 Gemeinden mit 216 Dörfern auf Fasta Åland |

| Status | Teilstaat (landskap) |

| Koordinaten | 60°04’ N, 20°23‘ O |

| Entfernung zur nächsten Insel | 20 m (Hulta Holmen) |

| Entfernung zum Festland | 38,2 km (Byholma / Schweden) |

| Fläche | 685 km² / 264 mi² (Fasta Åland inklusive verbundener Nebenlinseln 1.010 km² / 390 mi², Archipel 1.582,93 km² / 611,17 mi², inklusive Wasserfläche 13.324,36 km² / 5.144,54 mi²) |

| geschütztes Gebiet | 19,09 km² / 7,37 mi² (1,3 %) |

| maximale Länge | 41,1 km (N-S) |

| maximale Breite | 35,3 km (W-O) |

| Küstenlänge | 490 km |

| tiefste Stelle | 0 m (Ostsee) |

| höchste Stelle | 126 m (Oralsklint) |

| relative Höhe | 126 m |

| mittlere Höhe | 14 m |

| maximaler Tidenhub | 0,01 bis 0,02 m (Mariehamn (0,015 m) |

| Zeitzone | MET (Medeleuropeisk Tid / Mitteleuropäische Zeit, UTC+1) |

| Realzeit | UTC plus 1 Stunde 59 Minuten bis 2 Stunden 1 Minute |

| Einwohnerzahl | 28.663, Landskap 30.654 (2024) |

| Dichte (Einwohner pro km²) | 28,38, Landskap 19,37 |

| Inselzentrum | Mariehamn |

Name

Aaland ist eine Inselgruppe am Nordrand der Ostsee zwischen Finnland und Schweden. Zur Absicherung der schwedisch geprägten Kultur der Bevölkerungsmehrheit wurde 1951 ein Autonomiestatut erlassen, das bis heute eine Vorbildwirkung in ganz Europa besitzt. Der offizielle schwedische Name der Inselgruppe ist Ålands Län bzw. Landskapet Åland, „Provinz Aaland“. Die Inselbezeichnung Aaland bzw. Åland, im schwedischen Original gesprochen [o:land], latinisiert Alandia, leitet sich her aus altnordisch *aa / schwedisch å „Gewässer“, und altnordisch / schwedisch land „Land“, bedeutet also „Land im Wasser“ oder „Wasserland“. Der finnische Name Ahvenanmaa wird üblicherweise als „Barschland“ übersetzt - zu finnisch ahven „Barsch“ und maa „Land“. Die Hauptinsel der Inselgruppe heißt offiziell-amtlich Fasta Åland, übersetzt in etwa „festes bzw. festländisches Aaland“. Meist wird sie aber namentlich mit dem Archipel gleichgesetzt.

- abchasisch: Аляндия [Aljandija]

- acehnesisch: Pulo-pulo Aland

- adygisch: Аляндиe [Aljandie]

- afrikaans: Aland-eilande

- akan: Aland

- albanisch: Ishujt Aland

- alemannisch: Aland

- altaisch: Аляндия [Aljandija]

- althochdeutsch: Aland

- altkirchenslawisch: Ала́ндьск О́строва [Aland’sk Óstrova]

- altnordisch: Áland

- amharisch: ኦላንድ [Oland]

- angelsächsisch: Aland

- arabisch: جزر آلاند [Ğuzur Ālānd]

- aragonesisch: Islas Aland

- armenisch: Ալանդիա [Alandia], Ալանդյան կղզիներ [Alandyan k‘ghziner]

- aromunisch: Insule Aland

- aserbaidschanisch: Aland adaları

- assamesisch: অলান্ড দ্বীপপুঞ্জ [Ôland dîp-punjo]

- asturisch: Islles Aland

- awarisch: Аляндия [Aljandija]

- aymara: Alandya, Asuyu

- bambara: Alaŋ

- baschkirisch: Аланд утрауҙары [Aland utrauźarı]

- baskisch: Aland uharteak

- bengalisch: অলান্দ দ্বীপপুঞ্জ [Alæņḍ dbīp-puñjô]

- betawi: Olan

- bhutanisch: ཨོ་ལནཌ་ [O-land]

- bikol: Aland

- birmanisch: အာလန် ကျွန်းစု [Alan kyun zu]

- bislama: Aelan

- bosnisch: Aland, Alandska Ostrva

- bretonisch: Inizi Aland

- bulgarisch: Оландски острови [Olandski ostrovi]

- burjatisch: Ааландын арлууд [Aalandyn arluud]

- cebuano: Pulo sa Aland

- chakassisch Алянд [Aljand]

- chavakano: Alandia

- cherokee: ᎣᎴᏅᏓᏚ ᎦᏚᏛᎢ [Olenvdadu Gadudvi]

- chinesisch: - 奥兰 [Àolán], 奥兰群岛 [Àolán Qúndǎo]

- dari: جزایر آلاند [Jazāyer-e Âlând]

- dänisch: Ålandsøerne

- deutsch: Aaland, Aland, Aland-Inseln

- dine: Ō’łání

- emilianisch: Alàndia

- englisch: Aland, Aland Islands

- esperanto: Alando

- estnisch: Ahvenamaa

- estremadurisch: Alandia

- färingisch: Áland, Álandoyar

- fidschianisch: Alan

- finnisch: Ahvenanmaa

- französisch: Îles d’Aland

- franko-provenzalisch: Iles d’Aland

- friesisch: Ålâneilannen

- friulanisch: Isulis Aland

- gagausisch: Ааланд адалары [Aland adaları]

- galizisch: Ille d’Aland

- gälisch: Eileanan Àland

- georgisch: ალანდის კუნძულები [Alandis kundzulebi]

- gotisch: Aland

- griechisch: Nήσοι Ώλαντ [Nisoi Olant]

- grönländisch: Åland

- guarani: Áland

- gudscheratisch: આલાન્ડ ટાપુઓ [Ālānḍ ṭāpuo]

- guyanisch: Aland

- haitianisch: Zile Åland, Zile Aland

- hakka: 奧蘭群島 [O-làn kùn-tó]

- hausa: Aland

- hawaiianisch: ʻĀlani, ʻĀlani Mokupuni

- hebräisch: איי אולנד [Iyey Oland], אולנד [Oland]

- hindi: आलैंड [Ālaiṇḍ]

- ido: Alando

- igbo: Aland

- ilokano: Alandia

- indonesisch: Kepulauan Aland

- interlingua: Alandia

- inuktitut: ᐊᐅᓚᓐᑎ ᕿᑭᖅᑕᑦ [Aulanti Qikiqtat]

- irisch: Oileain Ailand

- isländisch: Álandseyjar

- italienisch: Isole Aland

- jakutisch: Аланд арыылара [Aland aryylara]

- jamaikanisch: Aland

- japanisch: オーランド諸島 [Ōrando-shotō]

- jerseyanisch: Iles d’Alaunde

- jiddisch: אולנד [Oland]

- kabardisch: Аланды [Alandy]

- kabylisch: ⴰⵍⴰⵏⴷ [Aland]

- kalmükisch: Аландин Арлс [Alandin Arls]

- kambodschanisch: โอลานด์ [O-lan]

- kanaresisch: ಆಲ್ಯಾಂಡ್ ದ್ವೀಪಗಳು [Ālyāṇḍ dvīpagalu]

- kantonesisch: 奧蘭群島 [Ou3 laan4 kwan4 dou2]

- kapverdisch: Ilhas Aland

- karakalpakisch: Алянд [Aljand]

- karatschai-balkarisch: Аляндия [Aljandija]

- karelisch: Axbeнaнмaa [Ahvenanmaa]

- kasachisch: Аланд аралдары [Aland araldary]

- kaschubisch: Alandskô

- katalanisch: Illes Aland

- kirgisisch: Аланд аралдары [Aland araldary]

- komi: Аланд діяс [Aland dijas]

- koreanisch: 올란드 제도 [Ollandeu jedo]

- kornisch: Ynysow Aland

- korsisch: Isule Aland

- krimtatarisch: Aландия [Alandija]

- kroatisch: Otoci Aland

- kumükisch: Аланд [Aland]

- kurdisch: ئالاند [Aland]

- kurmandschisch: ألاند / ئالاند [Aland]

- kvenisch: Aaland

- ladino: אולאנד [Āland]

- ladinisch: Ijule Aland

- lakisch: Аляндия [Aljandija]

- laotisch: หมู่เกาะโอลันด์ [Mùu kɔ̀ʔ oo-lan]

- lasisch: ალანდ [Aland]

- lateinisch: Alandia, Aboenses Insulae

- lesgisch: Аaлaнд [Aaland]

- lettgallisch: Ālandu salas

- lettisch: Alandu salas, Olande

- letzeburgisch: Aland

- ligurisch: Isoe Aland

- limburgisch: Aland

- lingala: Aland, Bisanga ya Aland

- litauisch: Alandai, Alandų salos

- livisch: Aaland, Aaland sǟrandõd

- lombardisch: Isol Aland

- luganda: Bizinga Åland, Bizinga Aland

- madegassisch: Nosy Åland, Nosy Aland

- makedonisch: Oланд [Oland]

- malaisch: Kepulauan Aland

- malayalam: ആലാൻഡ് ദ്വീപുകൾ [Ālāṇḍ dvīpukaḷ]

- maldivisch: އޯލަން [Aalan / Olan]

- maltesisch: Gżejjer Aland, Alandja

- manx: Ellanyn Aland

- maori: Ngā Moutere Ōrana

- marathisch: आलान्द बेटे [Ālānd bēṭe]

- mari: Алaнд [Aland], Аланд талаш [Aland talaš]

- maurizisch: Zil Åland, Zil Aland

- mingrelisch: ალანდი [Alandi], ალანდიშ კოკეფი [Alandiš kokefi]

- minnan: O-lân tò͘-tó

- mirandesisch: Illas Aland

- moldawisch: Инcyлeлe Аланд [Insulele Aland]

- mongolisch: Аландын арлууд [Alandyn arluud]

- mordwinisch, erzya: Аландонь остравонть [Alandon‘ ostravont‘]

- mordwinisch, mokscha: Аланды тустарат [Alandy tustarat]

- nahuatl: Atlālpan, Aland tlāltikpak tepēmeh

- nauruanisch: Aland

- nepalesisch: आलान्ड टापुहरू [Aaland tapuharu]

- niederländisch: Aland-eilanden

- niedersächsisch: Alandeilaanden, Aland

- normannisch: Alaunde

- norwegisch: Åland

- novial: Aland

- okzitanisch: Iles d’Aland

- olonetzisch: Aland

- orissisch: ଆଲାଣ୍ଡ ଦ୍ୱୀପପୁଞ্জ [Ālāṇḍ dwīpapunja]

- oromo: Aaland gandoota galaanaa

- ossetisch: Аланды сакъадæхтæ [Alandy sak‘adächtä]

- pampangan: Aland

- pandschabisch: Alǽđ

- panganisan: Aland

- papiamentu: Aland

- paschtunisch: أولان [Âland]

- persisch: جزایر آلاند [Jazāyer-e Âlând]

- piemontesisch: Isole Aland

- pikardisch: Alinde

- pitkernisch: Aland

- plattdeutsch: Aaland

- polnisch: Wypsy Alandzkie

- portugiesisch: Aland, Ilhas de Aland

- provenzalisch: Iscles d’Aland

- quetschua: Áland

- rätoromanisch: Insule Aland

- ripuarisch: Alandt

- romani: Aland

- rumänisch: Insulele Aland

- rundi-rwandesisch: Ibirwa by‘Alande

- russisch: Аландcкиe островa [Alandskije ostrova], Принцевы острова [Prinzevy ostrova]

- ruthenisch: Аланды [Alandy], Oланды [Olandy]

- samisch: Alánda, Ålándda eanangoddi

- samoanisch: ʻĀlani, Alandi

- samogitisch: Alėjė

- sango: Âland

- sardisch: Ìsulas Aland

- saterfriesisch. Alaund

- schlesisch: Alandja

- schottisch: Aland

- schwedisch: Åland, Ålands län, Ålandsöarna

- schweizerdeutsch: Aland

- serbisch: Оландска Острва [Olandska Ostrva]

- seschellisch: Zil Åland, Zil Aland

- sindhi: اولاند ٻيٽون [Oland beeṭūⁿ]

- singalesisch: ඔලන්ද් දූපත් [Oland dupath]

- sizilianisch: Ìsuli Ålan

- slovio: Aland-ostrovy

- slowakisch: Alandy, Alandské ostrovy

- slowenisch: Alandski otoki

- somalisch: Jasiiradaha Aaland

- sorbisch: Awland, Awlandowe kupy

- spanisch: Aland, Islas de Aland

- sudovisch: Alandas

- sundanesisch: Aland, Kapuloan Aland

- surinamesisch: Aland

- swahili: Visiwa vya Aland

- swasi: Aland

- syrisch: ܐܘܠܐܢܕ [Awland]

- tadschikisch: Аляндия [Aljandija]

- tagalog: Åland, Mga Pulo ng Åland

- tahitianisch: Mā’ohi Åland, Motu Åland

- tatarisch: Аланд [Aland], Аланд утраулары [Aland utraulary]

- telugu: ఆలాండ్ దీవులు [Ālāṇḍ dīvulu]

- thai: หมู่เกาะโอลันด์ [Mū Ko O-lan]

- tibetisch: ཨོ་ལནཌ། [O-lan-d]

- tigrinisch: ኦላንድ [Oland]

- timoresisch: Alandia

- tok pisin: Alan

- tonganisch: ʻĀlānisi motu

- tschechisch: Alandy

- tschetschenisch: Аландан гӀайренаш [Alandan gyajrenaš]

- tschuwaschisch: Алan [Alan]

- turkmenisch: Aland adalary

- tuwinisch: Аланд [Aland]

- türkisch: Aland adaları

- udmurtisch: Алaн [Alan]

- uigurisch: ئولاند [Oland]

- ukrainisch: Аланди [Alandi], Аландськi острови [Alands’ki ostrovi]

- ungarisch: Alandszigetek

- urdu: اولانڈ جزائر [Oland jazā’ir]

- usbekisch: Aland orollari

- venezianisch: Alandia

- vietnamesisch: Quần đảo Åland

- visayan: Aland

- volapük: Alän

- voronisch: Ahunamaa

- walisisch: Ynysoedd Aland

- wallonisch: Alande

- weißrussisch: Аляндзкія выспы [Aljanskija vyspy]

- wepsisch: Ahvenanma, Ahvenanman Sared

- winaray: Kapuropud-an Aland

- wolof: Dunu Aland

- yoruba: Àlàndì, Àwọn Erékùṣù Àlàndì

- yukatekisch: Aland

- zazakisch: Aalanda, EBland

- zhuang: 阿兰 [A̱laen]

- zulu: iAlan

Offizieller Name:

- schwedisch: Landskapet Åland

- finnisch: Ahvenanmaan Maakunta

- Bezeichnung der Bewohner: Ålänningar (Aaländer)

- adjektivisch: ålänning (aaländisch)

Kürzel:

- Landescode: AX / ALA

- Alternativ: ALD

- Sport: ALA

- Post: FI200

- Kfz: ÅL

- FIPS-Code: FI01

- ISO-Code: AX, ALA, 248

- Internet: .ax

Lage

Die Åland-Inseln befinden sich im Zentrum der Ostseeregion zwischen den schwedischen Provinzen Uppsala und Stockholm auf der einen, und der finnischen Provinz Varsinais-Suomi mit der Hauptstadt Turku bzw. Åbo auf der anderen Seite. Sie liegen auf durchschnittlich 20°23’ ö.L. und 60°04’ n.B.. Der Archipel befindet sich damit auf gleicher geografischer Breite wie die Shetland-Inseln, die norwegische Stadt Bergen, Finnlands Hauptstadt Helsinki, der Ladoga-See, das Zentrum Sibiriens, der Nordrand der Kamtschatka, das Cook Inlet vor Anchorage in Alaska, die Nordgrenze der kanadischen Staaten British Columbia, Alberta, Saskatchewan und Manitoba, die Nordspitze Labradors und die Südspitze Grönlands.

Åland ist 21 km von der schwedischen Küste und 18 km von der finnischen Küste entfernt. Die Hauptinsel mit etwa 90 % der Einwohner liegt im Westen des Archipels, 40 km von der schwedischen und 100 km von der finnischen Küste entfernt. Die Länge der Küsten Ålands wird offiziell mit 501,3 km angegeben.

Geografische Lage:

- nördlichster Punkt: 60°25‘38“ n.B. (Geta) bzw. 60°39’19“ n.B. (Storklyndan / Brändö)

- südlichster Punkt: 60°03‘37“ n.B. (Mariehamn) bzw. 59°30’10“ n.B. (Bogskär / Föglö)

- östlichster Punkt: 20°16‘32“ ö.L. (Hulta) bzw. 21°19’36“ ö.L. (Skataskär / Kökar)

- westlichster Punkt: 19°38‘07“ ö.L. (Svartnö) bzw. 19°07’54“ ö.L. (Märket / Hammarland)

Entfernungen:

- Byholma / Schweden 38,2 km

- Hiiumaa / Estland 102 km

- Turku / Finnland 116 km

- Gotska Sandön / Gotland 168 km

- Helsinki / Finnland 260 km

- Lettland 270 km

- Rozewie / Polen 560 km

- Arkona / Rügen 693 km

Zeitzone

Die Inselgruppe gehört wie Finnland zum Bereich der Östeuropäisk Tid bzw. Eastern European Time (Osteuropäische Zeit), kurz ÖET bzw. EET (OEZ). Diese ist der Mitteleuropäischen Zeit (MEZ) um eine Stunde voraus (UTC+2). Vom letzten Sonntag im März bis zum letzten Sonntag im Oktober gilt die Östeuropäisk Sommartid (Ostereuropäische Sommerzeit), kurz ÖEST bzw. EEST (OESZ), eine Stunde vor der Standardzeit. Die Realzeit liegt eine Stunde und 16 bis 25 Minuten vor der Koordinierten Weltzeit (UTC). Die Sonne geht in Åland im Mittel um 11 bis 20 Minuten früher auf als in Wien.

Fläche

Das Gesamtareal des Åland-Archipels umfasste mit Stand 2015 insgesamt 6.784,2 km² bzw. 2.620 mi² (0,49 % der Fläche Finnlands). Davon entfielen 5.202,8 km² auf äußere Gewässer, 1.581,4 km² auf Land und 27,41 km² auf Binnengewässer. Die reine Landfläche betrug 1552,57 km² im Jahr 2015. Für 2021 werden 1.582,93 km² angegeben. Unter Einrechnung der Wasserflächen der Ostsee, insgesamt 11.743,39 km² (1991 waren es 11.744,36 km²), erreicht der Archipel eine Größe von 13.352,2 km² bzw. 5.157,3 mi² - 1991 und wiederum 2021 waren es 13.324,36 km². Für das Jahr 2016 gab das finnische Landmäkeriverket eine Gesamtfläche von 13.324,29 km² mit einem Landanteil von 1.553,3 km² an. Die Gesamtzahl der Inseln mit einer Mindestgröße von 0,25 ha beträgt 6.757. Größer als 1 ha sind 6.554 Inseln, bewohnt 60.

Die Hauptinsel Fasta Åland nimmt mit rund 685 km² bzw. 264 mi², inklusive der mit Dammn verbundenen Inseln 1.010 km² bzw. 390 mi², also rund zwei Drittel der Gesamtfläche, ein. Mit unmittelbaren Nebeninseln ergibt sich eine Fläche von 1.017,29 km². Fasta Åland durchmisst von von Norden nach Süden 41,1 km, von Westen nach Osten 35,3 km bei einer Küstenlänge von fast 500 km. Der Durchmesser der gesamten Inselgruppe beträgt in Ostnordost-Westsüdwest-Richtung von Storklyndan bis Märket 97 km und in Nordnordwest-Südsüdost-Richtung von Norrskär bis Västra Märskär) 82 km. Die mittlere Seehöhe Ålands beträgt 14 m. Höchste Erhebungen sind der Orrdalsklint mit 126 m und der Kasberg mit 119 m, jeweils auf der Hauptinsel Fasta Åland. Die tiefste Stelle liegt auf Meeresniveau, das einem maximalen Tidenhub von 0,01 bis 0,02 m (Mariehamn 0,015 m) ausgesetzt ist. Der Landbildungsprozess ist noch immer nicht abgeschlossen und so wächst die Landfläche des Schärenarchipels.

Fläche inklusive Binnengewässer:

1931 1 423,10 km²

1951 1 452,00 km²

1971 1 481,00 km²

1981 1 512,00 km²

1991 1 551,60 km²

2010 1 579.80 km²

2015 1 581,40 km²

2016 1 582,62 km²

2017 1.582,71 km²

2019 1 582,82 km²

2021 1 582,93 km²

Rund 9 % des Landareals werden als Acker-, 4 % als Weideland genutzt. 58 % entfallen auf Buschland und Wälder, 18 % sind felsiges Ödland, 10 % ungenutzte Wiesen. Nicht einmal ein halbes Prozent des Landes ist verbaut.

Flächenaufteilung 1997:

Waldland 725,0 km² 47,6 %

Ödland 270,0 km² 17,7 %

Buschland 204,0 km² 13,4 %

Wiesen 187,0 km² 12,3 %

Agrarland 134,5 km² 8,8 %

verbautes Land 3,0 km² 0,2 %

Geologie

Die Inseln Aalands bestehen zum größten Teil aus metamorphen und magmatischen Gesteinen, die oft als Fels zum Vorschein treten. Sie sind präkambrischen Alters (etwa 1,6 Milliarden Jahre) und gehören zum Baltischen Schild. Vor allem im östlichen Teil der Inselgruppe steht Gneis an. Auf der Hauptinsel und in ihrer Umgebung findet man meist Granite. Bekannt bei Geologen ist die auf den Inseln vorkommende rötliche Granitvarietät Rapakiwi, die man auch sehr häufig in Norddeutschland als eiszeitliches Geschiebe findet.

Zum sogenannten Rapakiwipluton gehören die meisten Gesteine der Region. Sie zeigen eine große Bandbreite verschiedener Gefüge, sind aber wegen ihrer typischen Merkmale - insbesondere die braunrote Farbe und die grafischen Verwachsungen - gut zu identifizieren. Ganz allgemein lässt sich sagen, dass die kleinkörnigeren Gesteine (Granitporphyre und Aplitgranite) eher im Süden der Hauptinsel anzutreffen sind und dass die mehr groben Gefüge in Richtung auf die Mitte des gesamten Massivs hin auftreten. Das ist aber nur eine allgemeine Tendenz. Die verschiedenen Gesteine sind im einzelnen sehr ungleichmäßig angeordnet.

Konkret gibt es drei Gefügetypen: den gewöhnlichen Åland-Granit (mittelkörnig, keine Ovoide), den Granitporphyr und den Åland-Rapakiwi. Darüber hinaus finden sich in nennenswerter Menge die feinkörnigen Aplitgranite. Echte Quarzporphyre mit dichter Grundmasse sind nur sehr spärlich vorhanden und auf Åland seltener als im Geschiebe. Es ist sehr wahrscheinlich, dass es weitere Vorkommen von Quarzporphyren außerhalb Aalands gibt, die nicht bekannt sind und fälschlicherweise dieser Inselgruppe zugeschlagen werden. Weitere Gesteinstypen sind porphyrischer Granit, gleichkörnige Granite und Mischformen zwischen allen genannten Gruppen. Auch Prick-Granit soll an einigen wenigen Stellen vorkommen. Alle diese Varianten gehören zum Ålandpluton und damit zu den Rapakiwis. An einer einzigen, sehr kleinen Stelle gibt es ein Rapakiwigestein vulkanischen Ursprungs - einen Ignimbrit. Dabei handelt es sich um den einzigen Vulkanit in einem skandinavischen Rapakiwivorkommen, wenn man von der Insel Hogland absieht, die in Russland liegt (http://www.kristallin.de/rapakiwis/alandkarte.htm).

In der letzten Eiszeit wurde das Land von den Eismassen vollständig unter den Wasserspiegel gedrückt. Vor etwa 13.000 Jahren hob sich das erste Land aus dem Meer, beginnend mit dem höchsten Punkt Ålands, dem Orrdalsklint. Damals hatten sich die eiszeitlichen Gletscher nach Norden zurückgezogen und Skandinavien von ihrer gewaltigen Last befreit, was zur Folge hatte, dass sich die ganze Region allmählich hob. Ungefähr um -4000 bestand Aland erst aus jenen Gebieten, die heute mehr als 60 m über dem Meeresspiegel liegen. Im Laufe der Zeit stieg das Land weiter an und immer mehr Inseln bildeten sich. Dieser Prozess setzt sich bis heute fort: Åland steigt mit einer Geschwindigkeit von einem halben Zentimeter pro Jahr aus dem Meer empor.

„Einen guten Eindruck von Åland erhält, wer mit einer der lokalen Fähren von einer Ecke des Archipels in eine andere fährt. Ungezählte kleine und kleinste Eilande säumen die Route. Hinter jeder Felsnase öffnet sich der Blick auf neue Inseln, ragen andere sturmpolierte Felsen wie Buckel von Walen aus dem Wasser. Seevögel kurven um die Klippen. Von Zeit zu Zeit taucht aus dem Grün der bewaldeten Inseln ein einzelnes Holzhaus auf. Hier und dort erkennt man an der Küste weissgetünchte Steintürme, Orientierungspunkte der Fischer in dieser verworrenen Inselwelt.“ (Kappeler 1992)

Landschaft

Die Inselgruppe besteht aus über 6700 Inseln und Schären - das sind die für die skandinavischen Küsten so typischen, von urzeitlichen Gletschern buckelartig abgeschliffenen Felsinseln - gehören zu diesem Archipel am südlichen Eingang des Bottnischen Meerbusens in der nördlichen Ostsee. Sie ist relativ flach mit einer durchschnittlichen Seehöhe von 14 m. Höchste Erhebung ist der Orrdalsklint im Norden der Hauptinsel Fasta Åland mit 129 m. Wie sie sind auch die nächst höchsten Hügel - Kasberg mit 116 m und Geta mit 107 m - auf Fasta Åland, der Hauptinsel, zu finden.

Die sechs größten Inseln sind heute durch befestigte Straßen und Brücken miteinander verbunden, zwischen den anderen Inseln verkehren Fähren. Der südliche Teil Ålands ist grün und fruchtbar, der nördliche dagegen karg und felsenreich. Die Kulturlandschaft Ålands besteht aus vier unterschiedlichen Erscheinungsformen:

- Löväng: Das sind mit Laubbäumen und Büschen bestandene Wiesen oder lockere Laubwälder mit zahlreichen Lichtungen, wie sie vor allem rund um intensiv bewirtschatete Nutzflächen zu finden sind.

- Torräng: Diese mit Büschen und vereinmzelten Laubbäumen durchsetzten Trockenwiesen sind Brachflächen, wie sie höher gelegene Regionen kennzeichnen. Sie sind nährstoffarm, aber auch reich an Pflanzen- und Insektenarten.

- Slåtteräng: Es sind dies Schnittwiesen, die ein- bis zweimal pro Jahr gemäht werden. Sie sind vorwiegend im Umfeld von Ortschaften und Gehöften zu finden.

- Strandäng: Die Strandwiesen in den Küstengebieten sind feucht, mitunter sumpfig. Hier gedeihen Pflanzenarten, die viel Wasser brauchen und von denen viele heute in ihrem Weiterbestand gefährdet sind.

Erhebungen

- Orrdalsklint 129,1 m (Saltvik)

- Kasberg 119,0 m (Saltvik)

- Soltuna 107,0 m (Geta)

- Getabergen 99,0 m (Gerta)

- Notbergen 81,0 m (Högskär)

- Bistorpsberg 77,2 m (Lumparland)

- Jomala 71,0 m (Jomala)

Fluss

- Strömen 10 km

Seen Fläche Seehöhe Uferlinie

Långsjön-Markusbölefjärden 305,11 ha 6,0 m 23,46 km

Vargsundet 105,38 ha 10,0 m 15,45 km

Inre Fjärden 91,84 ha 1,9 m 9,34 km

Tjudö Träsk 82,38 ha 3,0 m 8,81 km

Storträsk 80,38 ha 3,4 m 6,25 km

Södra Långsjön 66,00 ha 22,7 m 6,29 km

Toböle Träsk 51,75 ha 8,1 m 5,66 km

Inre Verkviken 49,20 ha 64,0 m 6,59 km

Långsjön 45,78 ha 22,8 m 5,30 km

Sonröda Träsk 43,06 ha 41,0 m 3,64 km

Moraträsk 40,44 ha 13,0 m 4,57 km

Olofsnäs Träsk 38,46 ha 5,0 m 4,50 km

Långträsk (Hammarland) 37,93 ha 20,0 m 5,81 km

Åsgårda Träsk 35,08 ha 30,0 m 5,21 km

Gröndals Träsk 31,21 ha 15,0 m 3,69 km

Bostaholmsträ#sket 29,89 ha 4,0 m 3,60 km

Byträsk (Geta) 29,54 ha 4,0 m 4,10 km

Lavsböle Träsk 29,53 ha 25,0 m 3,98 km

Norrträsk 27,19 ha 31,0 m 2,01 km

Bjärströms Träsk 26,49 ha 1,9 m 3,81 km

Leviksfjärden 25,95 ha 8,0 m 2,71 km

Dalsträsk 25,66 ha 19,5 m 2,47 km

Mösjö 25,41 ha 15,0 m 3,62 km

Norsträsk 24,97 ha 9,0 m 4,03 km

Kråkskärsfjärden 23,63 ha 1,0 m 4,29 km

Syllöda Träsk 22,08 ha 11,0 m 2,43 km

Oppsjön 21,19 ha 7,0 m 2,38 km

Storträsket 20,46 ha 50,0 m 2,30 km

Kvarnträsk 18,48 ha 13,0 m 1,92 km

Borgsjö 17,99 ha 6,0 m 2,38 km

Möträsk 17,44 ha 11,0 m 3,58 km

Västra Kyrksundet 17,00 ha 5,0 m 2,00 km

Prästträsket 16,15 ha 13,0 m 2,12 km

Kvärsjö 15,33 ha 26,0 m 2,26 km

Björby Träsk 15,19 ha 2,1 m 2,03 km

Medalen 14,74 ha 5,0 m 2,21 km

Trutvik Träsk 14,69 ha 9,0 m 2,43 km

Långträsk (Geta) 13,70 ha 48,0 m 2,92 km

Mönträsk 13,49 ha 19,0 m 1,92 km

Kvarnbo Träsk 13,18 ha 29,0 m 1,77 km

Strömma Träsk 13,05 ha 46,0 m 2,27 km

Kvarnsjön 12,84 ha 33,0 m 1,96 km

Byträsk (Lemland) 11,88 ha 16,0 m 1,63 km

Askarträsk 11,52 ha 3,2 m 1,70 km

Tjudnas Träsk 11,26 ha 11,0 m 1,41 km

Västmyra Träsk 10,63 ha 5,0 m 1,74 km

Västerträsk 10,57 ha 4,0 m 1,94 km

Västersjö 10,55 ha 16,0 m 2,13 km

Svartträsk (Finström) 10,23 ha 32,0 m 1,44 km

Fägernäs Träsk 10,13 ha 10,0 m 2,25 km

Borgboda Träsk 9,91 ha 19,0 m 1,72 km

Inseln Fläche Ausmaße Höhe

Fasta Åland 685 km² 57,3 x 44,5 km 129 m

Lemland 108 km² 17,0 x 10,0 km 52 m

Eckerö 101 km² 18,7 x 9,1 km 35 m

Lumparland 35 km² 11,6 x 4,9 km 8 m

Vårdö 34 km² 10,3 x 6,0 km 17 m

Föglö 32 km² 9,5 x 5,0 km 10 m

Kökar 29 km² 8,6 x 6,0 km 59 m

Kumlinge 26 km² 7,0 x 5,4 km 4 m

Enklinge 20 km² 6,4 x 3,0 km 5 m

Storsottunga 19 km² 5,1 x 2,4 km 10 m

Flora und Fauna

Die aaländische Inselwelt zeichnet sich durch ein mildes Klima, zahlreiche Inseln und eine vielfältige Natur aus. Während etwa 89 % der Inselgruppe aus Wasser bestehen, ist sowohl die Pflanzen- als auch die Tierwelt außergewöhnlich artenreich und einzigartig.

Flora

Pflanzengeografisch gesehen liegt Åland im Norden in der sogenannten Eichenzone mit einem relativ großen Anteil von edlen Laubbäumen, wie Eichen, Eschen, Ulmen, Ahorn und Linden und anderen eher südlichen Arten von Laubbäumen. Das milde Meerklima und die mineralreichen Böden mit kalkreicher Humusschicht tragen noch mehr zu der reichen Flora bei.

Auf den Inseln wachsen zahlreiche Orchideenarten, von denen die meisten zu den etwa fünfzig unter Naturschutz stehenden Pflanzen gehören. Insgesamt sind mehr als 1.100 höhere pflanzliche Organismen, darunter 650 Blütenpflanzenarten, in Åland beheimatet und machen Ålands Fauna damit zu der vielfältigsten in ganz Finnland.

Es dominiert der Nadelwald mit Fichten und Kiefern, aber auch Birken, Erlen, Espen und andere Laubbäume sind verbreitet. Besonders prächtig sind im übrigen die bizarren „Felsgärten“, die in den Rissen, Spalten und Mulden des vielerorts zutagetretenden Granits wachsen und sich aus Wacholderbüschen und Farnwedeln, Moospolstern und Heidekraut, Pilzen und Gräsern, Buschwindröschen und dürren Ästen zusammensetzen.

Fauna

Durch seine Lage in der Ostsee besitzt Åland ein milderes Klima als sein Nachbar Schweden oder als das finnische Festland. Das bedeutet, dass die Temperaturen im Sommer selten über 20°C steigen und im Winter kaum unter -10°C fallen. Dieses Klima bedingt eine reichhaltige Fauna mit insgesamt 22.700 verschiedenen Tierarten – allerdings sind über 75 % hiervon Insekten. Zu diesen zählen natürlich auch die allseits gefürchteten und verhassten Mücken. Durch die Nähe zum Meer ist die Anzahl der Plagegeister hier aber geringer als in anderen Regionen Schwedens und Finnlands.

Neben so vielen Insekten gibt es rund 130 verschiedene Vogelarten, die jedes Jahr auf den Inseln brüten. Dazu gehört unter anderem die Bergente, die zu den bedrohten Wasservögeln gehört. Auch der Seeadler, der in Finnland Mitte der 1970er Jahre nahezu vollständig ausgerottet war, konnte durch große Bemühungen geschützt und und wieder angesiedelt werden. Er steht, wie nahezu alle Tiere Ålands, unter Naturschutz.

Neben allerlei - zum Teil in ihrem Bestand bedrohten - Seevögeln wie der Bergente „nisten auf dem Archipel einige auffällige Landvogelarten wie Habicht, Uhu und Birkhuhn. Ferner drängen sich ganze Spatzenvölker auf Telefondrähten, Elsternpaare fliegen um graue Granitkirchen, Krähenschwärme fallen auf abgeerntete Kartoffeläcker ein. Im übrigen ist die Inselgruppe ein wichtiger Rastplatz für hochnordische Zugvögel.“ (Kappeler 1992) Der Seeadler, der Mitte der 1970er Jahre in ganz Finnland praktisch ausgerottet war, kann nach erfolgreichen Schutz- und Wiederansiedlungsbemühungen in Åland in großer Zahl angetroffen werden. Von dem Jagdwild abgesehen stehen fast alle Tiere Ålands unter Naturschutz.

Ein anderes Tier wichtiges Tier der Inselwelt ist der Elch. Auch diese eleganten Tiere mit den langen Beinen sind auf den Åland-Inseln zahlreich vertreten. Wer allerdings einen Elch zu Gesicht bekommen möchte, muss sich in Geduld üben: Sie sind äußerst scheu und meiden normalerweise die Nähe der Menschen.

Insgesamt sind es 25 verschiedene Arten von Säugetieren, die in der westlichsten Region Finnlands beheimatet sind. Ein Wildtier aber, das auf dem finnischen Festland lebt, sucht man in Åland vergeblich: den Braunbären. Dieses Tier kann mit ein wenig Geschick und Geduld in allen Regionen Finnlands angetroffen werden – mit Ausnahme von Åland.

Pflanzen-und Tierarten:

Flora

gesamt 1 100

Blütenpflanzen 650

Fauna

gesamt 22 700

Vögel 135

Fische 50

Säugetiere 25

Reptilien und Amfibien 5

Naturschutz

Der Naturschutz ist heute in der åländischen Gesellschaft relativ gut entwickelt. Åland verfügt über ein eigenes Naturschutzgesetz mit besonderen Bestimmungen über schützenswerte Pflanzen und Tiere. Etwa 50 Pflanzen, darunter die meisten Orchideenarten, stehen auf Åland unter Naturschutz, wie auch die meisten wildlebenden Säugetiere und Vögel mit Ausnahme der Wildtiere, die während der Jagdzeit geschossen werden dürfen. Gemäss einem Regierungsbeschluss sind auch alle, auf Åland vorkommenden Amphibien und Reptilien, mit Ausnahme der Kreuzottern, und bestimmte von der Ausrottung bedrohte Schmetterlinge geschützt. Das åländische Recht zum Gemeinbrauch ist in gewissen Bereichen etwas strenger als in den Nachbarregionen.

Auf Åland gab es mit Stand 2020 44 zu insgesamt zehn Einheiten zusammengefasste Naturschutzgebiete, die insgesamt 1,3 % der gesamten Landfläche einnehmen. Damit sollen die unterschiedlichen Naturtypen, die es auf Åland gibt, auch für die kommenden Generationen bewahrt werden. In der Nähe von Mariehamn liegen beispielsweise die für ihre Laubbäume bekannten Naturschutzgebiete Ramsholmen und Nåtö. Dazu kommen noch neue Vogelschutzgebiete. Die Zahl und der Umfang der naturgeschützten Areale betrug:

Naturschutzgebiete: Land Wasser

1980 616 ha 0,4 % 6 292 ha 1,2 %

1990 1 058 ha 0,7 % 7 438 ha 1,4 %

2004 1 682 ha 1,1 % 10 025 ha 1,9 %

2007 1 909 ha 1,3 % 10 657 ha 2,0 %

Klima

Das Klima auf Åland ist aufgrund der Insellage in der Ostsee im Vergleich zum schwedischen und finnischen Festland gemäßigt, laut Köppen Dfb (humides Kontinentalklima mit warmen Sommern und kalten Wintern). Die Ostsee erwärmt im Winter die kalten Nordostwinde und kühlt im Sommer die heißen Südostwinde. Der jährliche Niederschlag liegt bei durchschnittlich 550 bis 570 mm pro Jahr und ist damit geringer als auf dem schwedischen und dem finnischen Festland. Der meiste Niederschlag fällt in der Zeit von Ende August bis Anfang Januar bei einer Tageshöchstmenge von 62 mm. An durchschnittlich 102 Tagen im Jahr ist der Boden schneebedeckt. In der restlichen Zeit verdunsten rund 506 mm wieder in die Atmosphäre. Die mittlere Luftfeuchtigkeit beträgt 81 % mit deutlich höheren Werten im Winterhalbjahr. Nebeltage gibt es rund 200, Tage mit Gewitter im Durchschnitt 12. Die Sonne scheint im Mittel 5,6 Stunden pro Tag, und der Wind hat auf Åland eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 9,4 km/h, wobei Stürme mit über 100 km/h absolute Ausnahmefälle bilden.

Die Jahresdurchschnittstemperatur liegt bei 5,5°C. Die höchste jemals auf Åland gemessene Temperatur beträgt 31,3°C, die niedrigste -32,4°C. Die Meerestemperatur schwankt zwischen 0°C von Mitte Januar bis Mitte März und 17°C im August. Die nachfolgenden Durchschnittswerte für die einzelnen Monate stammen aus den Jahren 1971 bis 2000 (* zum Vergleich 1961 bis 1990).

Klimastationsdaten für Mariehamn - 69°07’ N, 19°54’ O, 4 m

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr

Mittlere Temperatur in °C:

-2,5 -3,7 -1,2 2,7 8,7 13,0 15,9 15,0 10,5 6,4 2,4 -0,6 5,5

Niederschlagsmenge in mm:

40 24 30 27 24 42 55 73 65 61 62 48 565

Tage mit mehr als 0,1 mm Niederschlag:

20 16 13 12 10 11 12 13 16 18 19 20 180

Potenzielle Verdunstung in mm:

0 0 0 20 59 92 118 104 66 36 11 0 506

Relative Luftfeuchtigkeit in %:

88 85 83 79 71 72 75 79 83 84 88 89 81

Mythologie

Die Entstehung der Åland-Inseln war deren Bewohnern bis in die Neuzeit herauf ein Rätsel, ein Akt, der sich im Dunkel der mythischen Frühzeit verlor. Zur Erklärung zogen sie den Mythos der beiden riesenhaften Sklaven Fenja und Menja heran, die dazu gezwungen wurden, Gold für König Frodi zu zerstoßen. Eines Nachts attackierte ein fremdes Kriegsschiff den König. Dessen Kapitän beorderte Fenja und Menja auf sein Schiff und befahl ihnen, Salz zu zerstoßen. Das Schiff sank, aber die beiden Sklaven hörten auch auf dem Boden des Meeres nicht auf, Salz zu zerstoßen. Auf diese Weise, so heißt es, kam das Salz ins Meer. Und dies war auch die Ursache, weshalb die Åland-Inseln ganz langsam aus dem Meer emporwuchsen.

Auf den Inseln selbst machten sich bald eine Fülle übernatürlicher Gestalten breit wie zum Beispiel die Letesgubbar. Das waren mythische Wesen, die die Menschen vor kommenden Stürmen warnten. Sie schlugen durch Geräusche, Wandklopfen oder Werfen von Gegenständen Alarm, um die Aufmerksamkeit der Menschen zu gewinnen. Die Greise waren oft klein und wohnten in der Nähe von Fischerdörfern im Schärengebiet. Häufig wurden sie nach dem Ort, wo sie gesehen wurden, genannt, zum Beispiel „Örgubben“ oder „Skarvskärsgubben“. „Lete“ ist im Schwedischen eine Art Kork, der an Strömlingsnetzen befestigt wird. Das Wort ist auf Åland allgemein bekannt, und es kommt auch in den Schärengebieten östlich und westlich von Åland vor.

Eine andere in åländischen Sagen anzutreffende Gestalt ist Gylfe. Er war alten Überlieferungen entsprechend der letzte König der ältesten schwedischen Reichsbildung, die das Reich des Hägakünigs genannt wird. Dieses Reich existierte schon um das Jahr -1000, also während der mittleren Bronzezeit. Es umfasste die Landschaften in der Umgebung von Mälaren und dessen Hinterland im Westen, dazu die entlegenen Felder im Norden Schwedens. Auch Gotland, die Aland-Inseln und der südwestliche Teil Finnlands gehörten zum Reich des Hägakünigs. In der Bronzezeit, wo die Temperatur im Norden im Durchschnitt höher als in der Zeit nach Christi Geburt war, entstand im Mälargebiet wahrscheinlich ein Sonnenkult, der in den religiösen Vorstellungen der Eisenzeit immer noch bemerkbar war.

Geschichte

Åland blickt auf eine reichhaltige und abwechslungsvolle Geschichte zurück. Mehr als 13.000 Gegenstände aus früheren Epochen wurden bislang ausgegraben. Begonnen hat diese Geschichte vor rund 10.000 Jahren, als sich das Land nach Abzug der Gletschermassen zu heben begann. Die Menschen allerdings verschonten die kargen Schären vorerst noch.

Frühzeit

Während der Weichseleiszeit um -18.000 erstreckte sich eine dicke Eisdecke über Skandinavien. Die gewaltigen Eismassen formten die bestehende Landoberfläche und schliffen sie weitgehend glatt. Ihr Gewicht übte einen großen Druck aus. Um -9000 zog sich das Eis allmählich von den Inseln zurück. Um -8000 ragten nur die Hügel Nord-Ålands aus dem Wasser.

Nachdem das Eis sich zurückgezogen hatte, erhoben sich die Inseln infolge der Druckentlastung langsam aus dem Meer. Aufgrund des Vormoor-Effekts nach dem Abschmelzen der Eiskappen hebt sich das Gebiet um Åland noch immer um mehrere Millimeter pro Jahr, wodurch sich die Oberfläche der Schären geringfügig vergrößert. Seit dem -7. Jahrtausend hat sich das Land um rund 60 Meter gehoben. Die Meeresspiegel in der Ostsee wechselten sich ab, aber eine Landbrücke nach Åland bildete sich nie, was darauf hindeutet, dass die ersten Menschen mit dem Schiff oder über das Eis kamen.

Neolithikum

In der späten Steinzeit, gegen Ende des -6. Jahrtausends, ließen sich die ersten nomadisierenden Fischer und Seehundjäger auf der Inselgruppe an. Sie kamen von Osten her und gehörten zur sogenannten Kammkeramischen Kultur.

Nach -3300 drangen neue Stammesgruppen auf das mittlerweile bereits über 800 km² umfassende Land vor. Diesmal kamen sie aus dem Westen, betrieben Jagd, Fischfang und primtiven Ackerbau und gründeten erste feste Niederlassungen. Wie ihre Vorgänger siedelten sie in Küstennähe, doch liegen ihre Wohnplätze heute 30 bis 35 m über dem Meeresspiegel. Eine der bekanntesten archäologischen Fundstellen aus dieser Epoche befindet sich beim heutigen Jettböle in der Gemeinde Jomala. Als Vertreter der Muldenkeramischen Kultur pflegten die spätsteinzeitlichen Inselbewohner Kontakte zum mittelschwedischen Raum, streckten ihre Fühler aber auch weiter nach Osten aus.

Bronze- und Eisenzeit

Um -1800 kam es zur nächsten Zeitenwende, als neue Zuwanderer - wiederum aus Schweden - eine neue Kultur, die Kiukainen-Kultur, begründeten. Sie betrieben Schiffbau, befuhren als Händler die Ostsee und errichteten in ihrer åländischen Wahlheimat Hügelgräber. Damals erreichten erste Bronzegegenstände, zunächst Schmuck, bald auch Waffen, Åland, was üblicherweise als den Beginn der Bronzezeit angesehen wird.

Diese Periode - sie verlief im Wesentlichen friedlich - dauerte bis ins beginnende -4. Jahrhundert. Zu jener Zeit führte eine massive Klimaverschlechterung zur Massenauswanderung. Der Großteil der mehrere Tausend Bewohner Ålands verließ die Inselgruppe in Richtung Südwesten und Südosten, was zu einer nachhaltigen Schwächung der åländischen Gesellschaft führte.

Es folgte ein Zeitraum von etwa 200 Jahren, in dem die Inseln möglicherweise unbewohnt waren. Jedenfalls konnten keine Spuren menschlichen Lebens aus dieser Zeit nachgewiesen werden. Allem Anschein nach aber war die Inselgruppe im 4. und 5. Jahrhundert praktisch unbewohnt.

Frühmittelalter

Erst im 7. Jahrhundert erreichte eine neue Welle von Siedlern die Inseln aus dem Westen. Es waren germanische Skandinavier, in ethnischer Hinsicht die Vorfahren der heutigen Bevölkerung Ålands. Sie zogen in so großer Zahl nach Åland, dass der Archipel binnen weniger Jahrzehnte zur dichtestbesiedelten Region Nordeuropas wurde. Die heutige Bevölkerung geht überwiegend auf eine neue Siedlungswelle im 7. Jahrhundert aus dem Westen zurück, die die direkten Vorfahren der heutigen Åländer stellte.

Im 10. Jahrhundert war die Hauptinsel bereits dicht besiedelt; zahlreiche Familiengräber sowie Gebäudefundamente bezeugen dies. Weitreichende Handelsverbindungen verbanden Åland mit Ländern vom Norden Skandinaviens bis zum deutschen Ostseeraum. Handelsgüter Aus fernen Ländern, zahlreiche Gräberfelder und sechs Wallburgen, insbesondere die Wallburg Borge, zeigen Bedeutung und Wohlstand der Region in der Wikingerzeit.

Hochmittelalter

Im 11. Jahrhundert kam das Christentum nach Åland, und der Heilige Olaf wurde Schutzheiliger der Inseln. In dieser Phase entstanden erste Anzeichen christlichen Glaubens und erste Kontakte zur Kirche. Die Inseln wurden im Zeitraum des Hochmittelalters schließlich Teil des schwedischen Einflussbereichs. In Finström wurde eine erste Kirche errichtet. Sie wurde um 1200 zum ersten Mal urkundlich erwähnt. Wenige Jahrzehnte später Lemland, Hammarland, Kökar, Eckerö, Saltvik, Kumline und Vårdö. Die Kirche von Jomala ist eine der ältesten Steinkirchen in ganz Finnland. Unterdessen wurde Åland auf einem Dokument über Schifffahrtslinien als wichtiger Dreh- und Angelpunkt erwähnt.

Zum Zeitpunkt der schwedischen Reichsgründung im Hochmittelalter im 12./13. Jahrhundert stand Åland unter der Herrschaft der Diözese Linköping. Die Inselgruppe wurde als Teil der Diözese im Jahr 1249 dem neu entstandenen schwedischen Reich eingegliedert, lange bevor sich der Einflussbereich der Reiches auf andere Regionen des heutigen Finnlands ausdehnte. Die Geschichte Ålands war in der Folgezeit eng mit der Geschichte Schwedens verknüpft. Aufgrund seiner Lage nahm Åland dabei große strategische Bedeutung ein. Um seine Brückenfunktion in der Erschließung Finnlands zu betonen, unterstellte man den Archipel 1309 der Diözese Åbo (Turku). Gleichzeitig begann man mit der militärischen Erschließung des Schärenlandes. In diesem Zusammenhang entstand die Burg Kastelholm, deren Bau von Bo Jonsson Grip geleitet wurde. Die Burg ist erstmals im Jahr 1388 urkundlich erwähnt.

Schwedische Ära

In den Wirren der Kalmarer Union wechselte die Burg mehrmals den Besitzer. 1440 wurde sie von Karl Knutsson erobert, der sich vorübergehend die schwedische Königskrone sichern konnte. Als Folge davon verlor Åland 1442 seine Handelsfreihit. 1480 übernahm Svante Nilsson Kastelholm für den dänischen König. Nachdem Svante allerdings die Seiten gewechselt hatte, übergab er die Burg 1497 an Sten Sture den Älteren, der die Burg wiederum an Gustaf Wasa weiterreichte. Nach heftigen Angriffen der Dänen wurde die Inhaberschaft im Jahr 1502 durch ein Duell zwischen dem dänischen Feldherr Lyder Frisman und Wasas Vertreter Henning von Brockenhus zugunsten der Dänen entschieden, die die Burg jedoch nach zwei weiteren Jahren wieder aufgaben. Schon 1507 kehrten sie zurück und zerstörten unter der Führung Sören Norrbys Schloss Kastelholm. 1521/23 kam es noch einmal zu heftigen Kämpfen zwischen Dänen und Schweden auf åländischem Boden.

In den folgenden Jahrzehnten und Jahrhunderten rückte Åland aus dem Brennpunkt des Geschehens heraus. Der Konfessionswechsel der Bewohner im Zuge Reformation um 1540 verlief ohne besonderes Aufsehen. Ebensowenig hatten Wechsel in der Feudalherrschaft nachhaltige Folgen. 1556 erhielt Herzog Johan von Schweden die Inselgruppe samt Åboland als Lehen, während der Burgbezirk zunehmend an Bedeutung verlor. Er wurde lediglich als Internierungslager für prominente Häftlinge - wie 1571 des Königs Erik XIV und der Karin Månsdotter - genutzt. Die Bewohner Ålands spürten dennoch die Auswirkungen der vielen Kriegsunternehmungen des expandierenden Reiches. Sie hatten hohe Steuern zu leisten und auch Soldaten hauptsächlich für die schwedische Flotte abzustellen. Als Åland am 13. November 1621 schwedische Kronbesitzung wurde, erhöhte sich der Druck noch weiter.

Eine leichte Entspannung brachte erst die Vereinigung Ålands mit den Provinzen Åbo und Björneborg im Jahr 1634. In der Folgezeit, konkret ab 1638, übernahm die Inselgruppe eine Mittlerfunktion im Postverkehr zwischen Schweden und Finnland. 1639 entstand in Saltvik die erste åländische Unterrichtsanstalt, Ålands Pedagogi, und 1652 wurde in Föglö das erste Krankenhaus Ålands errichtet. Die relativ ruhige Zeit dauert bis ins frühe 18. Jahrhundert. Dann aber änderten sich die machtpolitischen Konstellationen.

Als neue starken Männer erschienen die Russen auf dem skandinavischen Parkett. Im Gefolge des Großen Nordischen Krieges geriet der größte Teil des heutigen Finnlands, insbesondere Åland, im Jahr 1714 unter russische Herrschaft. Die Besatzer wüteten grausam. Die verjagten schwedischen Machthaber versuchten vergeblich, die Inselgruppe zurückzuerobern, und auch die 1718 in Lövö (Vårdö) durchgeführten Friedensverhandlungen zwischen den beiden Streitparteien wurden schließlich ergebnislos abgebrochen. Die bis zum Friedensschluss von Nystad im Jahr 1721 andauernde gewalttätige Herrschaft der russischen Marine führte dazu, dass in diesen Jahren ein Großteil der åländischen Bevölkerung in das schwedische Hauptland floh. Ein weiterer Krieg führte zur erneuten Besetzung Ålands von 1741 bis 1743. Erneut flohen viele Einwohner, doch war diese zweite russische Besatzungszeit von deutlich weniger Übergriffen geprägt.

1765 wurde im Zuge der Lockerung des herrschaftlichen Gefüges den åländischen Bauern das Recht auf freien Verkauf ihrer Produkte zugestanden. Als 1795 F.W. Radloff einen viel beachteten Reisebericht über Åland veröffentlichte, hatte ein zaghafter Modernisierungsschub begonnen. Im Jahr darauf wurde in Grisslehamn und Signildskär ein optischen Telegrafensystem eingerichtet.

Russische Ära

Mitten in dem wirtschaftlichen Aufschwung traten erneutg die Russen auf den Plan. 1808 setzten sich russische Truppen in Kumlinge fest, wurden jedoch von aufständischen Bauern vertrieben. Sie kamen jedoch schon im folgenden Jahr wieder, diesmal verstärkt.

Der russische Angriff während des Finnischen Krieges 1808/09 gegen das wehrlose Åland begann am 27. März 1808, als ein Jagdbataillon den Skiftet auf dem Eis überquerte, um nach der Eroberung Turkus über Brändö auf das åländische Festland zu gelangen. Der Plan war, die schwedischen Beziehungen zur Front im Südwesten Finnlands zu unterbrechen. Nach der Übernahme durch die Russen wuchs die Unzufriedenheit unter den Åländern, unter anderem wegen der unmöglichen russischen Forderungen, Boote in segelfähigem Zustand zu liefern. Dies führte zu einem Bauernaufstand gegen die russischen Eroberer, der am 19. März 1808 im Gemeindehaus von Jomala begann und als åländischer Aufstand bekannt wurde. Das Heer der Bauern und Fischer wurde von dem Landrat Eric Arén und dem Hilfspfarrer Johan Henrik Gummerus angeführt. Am 6. Mai traf eine 73 Mann starke schwedische Truppe auf Föglö ein, und am folgenden Tag begannen die Schweden eine Blockade der russischen Truppen auf Kumlinge. Der Aufstand gipfelte am 10. Mai in der Schlacht von Kumlinge, in der die schwedische Armee und das åländische Bauernheer landeten und die Russen im Kloster Kumlinge gefangen nahmen. Am nächsten Tag geschah das Gleiche auf Brändö.

Schweden besetzte daraufhin Åland nach und nach mit einer Gesamtstärke von etwa 3.000 Mann, und König Gustav IV. Adolf traf im Juli auf Åland ein. Ende Oktober segelte die Schärenflotte wieder nach Stockholm und ließ nur eine kleine Flottille für die Verteidigung von Åland zurück, die später in Degerby eingefroren wurde. Anfang November verließ der König Åland, nachdem er angeordnet hatte, dass die östlichen Schären mit Kumlinge und Brändö geräumt und alle Gebäude außer Kirchen und Mühlen wegen der Gefahr russischer Angriffe im Winter abgerissen werden sollten. Die Evakuierung war erst Ende Januar 1809 abgeschlossen, als die Bewohner und das Vieh das Eis überqueren mussten und die restlichen Gebäude niedergebrannt wurden. Georg Carl von Döbeln traf im Februar in Jomala ein und übernahm die Verteidigung von Åland. von Döbeln bereitete die Verteidigung für den erwarteten russischen Angriff vor, einschließlich einer optischen Telegrafenlinie nach Stockholm. Lebensmittel und Platz waren Mangelware. Vor dem russischen Angriff im März bestand die Truppe aus 7.200 Mann, und die versprochene Verstärkung für die Åland-Verteidigung kam nicht zustande. Der kritisierte Befehl Gustav IV. Adolfs lautete, dass Åland um jeden Preis zu verteidigen sei. Von Döbeln erhielt am 11. März Informationen über den bevorstehenden russischen Angriff. Am 13. März wurde Gustav IV. Adolf in einem unblutigen Staatsstreich abgesetzt und von Herzog Karl als Reichsstatthalter abgelöst, der von Döbeln anwies, sich auf das schwedische Festland zurückzuziehen, falls Åland nicht verteidigt werden könne.

Am 14. März begann der russische Hauptangriff auf Åland mit einem russischen Marsch über den Skiftet. Die åländischen Verteidigungsanlagen wurden zu ständigen Rückzügen gezwungen, und zwei Tage später hatten die Schweden das åländische Festland fast geräumt. Am nächsten Tag marschierten die schwedischen Truppen über das Eis nach Grisslehamn. von Döbeln schrieb an den russischen Oberbefehlshaber, dass Schweden Frieden unter der Bedingung anbiete, dass russische Truppen nicht schwedischen Boden betreten, was nicht stimmte. von Döbeln tat dies, um Schweden vor einer Invasion zu schützen. Wahrscheinlich waren es vor allem die Risiken, die eine russische Invasion über das Eis verhinderten. Im Juni 1809 verfügte Russland auf den Åland-Inseln über insgesamt mehr als 10.000 Soldaten. Mit dem Frieden von Fredrikshamn (Hamina) am 17. Oktober 1809 kam Åland usammen mit Festland-Finnland an das russische Zarenreich und wurde Teil des autonomen Großherzogtums Finnland.

Die neuen Landesherren machten sich daran, Åland zu einem Posten am Rande ihres Reiches auszubauen. 1828 wurde in Eckerö ein Post- und Zollgebäude eingerichtet, 1829 begannen die Bauarbeiten an der Festung von Bomarsund. 1835 entstand in Godby eine Hochschule für Seefahrt, und auch sonst wurde die Infrastruktur des Landes gestärkt. In dieser Situation wurde die Inselgruppe 1854 jedoch erneut in einen Krieg hineingezogen. Im Zuge des Krimkrieges eroberte und zerstörte eine englisch-französische Flotte Bomarsund. Bei den Pariser Friedensverhandlungen 1856 verlangte Schweden die Rückgabe Ålands. Das erreichten sie zwar nicht, doch verpflichtete sich Russland, die Inselgruppe nicht zu befestigen. Es war dies der Beginn einer nachhaltigen Demilitarisierung, die lediglich im Ersten Weltkrieg kurz unterbrochen wurde.

Unterdessen befuhr 1856 das erste åländische Schiff den Atlantik, und Åland entwickelte sich allmählich zu einem wichtigen wirtschaftlichen Faktor im Ostseeraum. 1861 entstand nach russischen Plänen die Stadt Mariehamn - bis heute die einzige Stadt des Landes. Die Ruhe der Schärenwelt zog immer wieder Gäste an. 1886 entstand die Künstlerkolonie Önningeby um Victor Westerholm, und 1889 kamen mit der Eröffnung einer Badeanstalt in Mariehamn die ersten Touristen nach Åland.

1891 wurde das junge Mariehamn zur Hauptstadt Ålands. Im gleichen Jahr erschien die erste åländische Zeitung, und 1895 eröffneten die Åländer ihre erste Volkshochschule. Die russischen Landesherren ließen den Bewohnern der Inselgruppe einige Freiheiten und wollten es im sich abzeichnenden Unabhängigkeitskampf Finnlands nicht so einfach aus der Hand geben. 1915 landeten russische Truppen auf den demilitarisierten Inseln und begannen sich hier einzurichten.

Finnische Ära

Nach der Unabhängigkeitserklärung Finnlands im Jahre 1917 gehörte Åland als Teil des bisherigen Großherzogtums zur neugegründeten finnischen Republik. Allerdings wurde der Archipel sogleich in die Wirren des finnischen Bürgerkrieges hineingezogen. Die russische Rote Armee trat in Åland mit sichtbar zur Schau getragener Macht auf. Dies hatte zur Folge, dass in Åland offen über einen Anschluss an Schweden nachgedacht wurde. In einem geheimen Treffen verlangten åländische Gemeindevertreter am 20. August 1917 eine Wiedervereinigung mit dem benachbarten Königreich. Zu diesem Zweck wurde unter anderem eine von 7135 Einwohnern unterzeichnete Adresse an Schweden überreicht. Während des Bürgerkrieges im Jahr 1918 entsandte Schweden eine durch deutsche Einheiten verstärkte Militärtruppe nach Åland - mit der offiziellen Mission, die Zivilisten auf Åland zu schützen, aber allem Anschein nach auch zur Vorbereitung eines Anschlusses der Inseln an das Reich. Die Truppen wurden aber von deutschen Truppen von den Inseln verdrängt, als diese entscheidend in den Bürgerkrieg eingriffen.

1919 verhandelten drei åländische Gesandte bei der Friedenskonferenz von Paris über die Zukunft der Inselgruppe mit. Deren Bewohner jedenfalls entwickelten eine optimistische Aufbruchsstimmung. Noch im selben Jahr wurde die Ålandsbank gegründet. Anfang 1920 akzeptierte das Parlament Finnlands die Autonomie der Inselgruppe, doch nahmen finnische Behörden Kämpfer für ein unabhängiges Åland vorsorglich in Haft. Die Åland-Frage wurde schließlich im Frühjahr 1920 auf Initiative des Vereinigten Königreiches dem Rat des Völkerbundes zur Entscheidung vorgelegt. Nach dessen am 24. Juni 1921 ergangener Entscheidung sollten die Inseln entgegen dem Wunsch der Mehrheit der Ålander im Staatsverbund Finnlands verbleiben. Jedoch seien zur Sicherung der Nationalität, der Sprache und der Kultur der schwedischsprachigen Bevölkerung der Inseln verschiedene Garantien zu geben. Finnland akzeptierte die Bedingungen und setzte diese als Ergänzungen zu der bereits 1920 gewährten weitgehenden Selbstverwaltung in Kraft. Im Oktober 1921 wurde in Genf ein Vertrag über die Demilitarisierung und Neutralität Ålands geschlossen. Die Befestigungen auf der Insel waren schon 1919 abgebaut worden.

Selbstverwaltungsära

Am 8. Mai 1922 fanden in Åland die ersten Wahlen statt, und am 9. Juni 1922 trat das åländische Parlament, was damals noch Landsting - heute Lagting - hieß, zu seiner ersten Plenarsitzung zusammen. Der 9. Juni ist seither åländischer Nationalfeiertag. Das am 10. Juli verabschiedete Selbstverwaltungsgesetz sicherte der Inselgruppe weitgehende Autonomie zu. Und die wurde mit allem Nachdruck verteidigt, wann immer sich eine der in die politischen Entscheidungsfindungen einbezogenen Mächte - Finnland oder Schweden - daran machte, die Eigenrechte zu beschneiden. So kam es 1938 zu heftigen Protesten gegen schwedisch-finnische Pläne einer neuerlichen Militarisierung Ålands. Und sie hatten Erfolg. 1939 beschlossen die Schweden und Finnland, den demilitarisierten Archipel gemeinsam zu verteidigen. Gegen die geballte Übermacht Nazi-Deutschlands kamen sie jedoch nicht an. 1941 ließen sich deutschen Truppen in Åland nieder und errichteten hier, ohne viel zu fragen, Befestigungsanlagen. Die Nazi-Besatzung dauerte bis 1944, als sowjetische Truppen die Inselgruppe eroberten. Mitte 1945 übergaben sie Åland wieder der Republik Finnland.

Am 28. Dezember 1951 wurde das Selbstverwaltungsrecht erweitert, in dessen Rahmen eine Art åländischer Staatsbürgerschaft eingeführt wird. Am 3. April 1954 erhielt Åland seine eigene Flagge, welche die historischen Beziehungen zu Schweden darstellt: ein rotes Kreuz auf gelbem Kreuz mit blauem Hintergrund. Der blaue Hintergrund mit gelbem Kreuz stellt die schwedische Flagge dar, das rote Kreuz auf dem gelben Kreuz stellt die alten schwedischen Farben für Finnland dar (Farben des finnischen Wappenlöwen). Åland hat seit 1984 eigene Briefmarken und seit 1993 seine eigene Postverwaltung.

Unterdessen wurde 1959 die erste tägliche Fährverbindung nach Schweden eröffnet. 1970 erhielt Åland einen eigenen Sitz im Nordischen Rat, und 1980 wurde das Gebäude der åländischen Selbstverwaltung eingeweiht. 1984 nahm der åländische Rundfunk seine Sendearbeit auf. 1988 regelte ein Zusatz zum Landskapsstyrelse die weitere eigenständige parlamentarische Arbeit, und am 16. August 1991 wurde das Autonomieabkommen erweitert. Das dritte Autonomiestatut trat 1993 in Kraft, und 1995 wurde die Inselgruppe gemeinsam mit Finnland Mitglied der Europäischen Union. Ebenfalls gemeinsam mit Finnland führten die Åländer 2002 den Euro als neue Währung ein und erneuerten 2004 noch einmal ihr Autonomiestatut. Die große Mehrzahl der Einwohner Ålands verhält sich gegenüber dem finnischen Hauptland weiterhin deutlich distanziert, doch ist man mit dem geltenden Autonomiestatus in der Regel zufrieden.

Intern kamen unterdessen immer mehr ökologische Themen aufs Tapet. 1993 wurde die Gemeinde Sund zum ersten Nationalpark Ålands, und Pläne zur Entwicklung eines umweltverträglichen Tourismus fanden breiten Anklang. 1997 erhielt Eckerö den Titel einer finnischen Jahresfremdenverkehrsgemeinde. Im Jahr zuvor entstand die Rundfunkgesellschaft Ålands Radio och TV.

Zu Beginn der Coronazeit forderten die Behörden in Åland dringend dazu auf, nicht notwendige Reisen zwischen dem finnischen Festland und den Inseln zu unterlassen. Wer trotzdem aus Finnland anreiste, musste eine vierzehntägige Quarantäne absolvieren. Diese Einschränkungen führten zu einem dramatischen Einbruch im Tourismus – einer Hauptsäule der lokalen Wirtschaft –, da der Großteil der Besucher aus Finnland kommt.

Die lokale Regierung nutzte die Zeit, um unter dem Leitmotiv Everyone Can Flourish („Jeder kann aufblühen“) „gesellschaftliche Resilienz zu stärken und kreative Ansätze für individuelle und kollektive Gesundheit umzusetzen“. Dies ging einher mit der Umsetzung der UN-Nachhaltigkeitsziele (SDG). Die Erfahrungen während der Pandemie haben gesellschaftliche und wirtschaftliche Schwächen, aber auch Stärken deutlich gemacht. Gesundheitsbewusstsein, nachhaltige Entwicklung und sozialer Zusammenhalt wurden, so zumindest der Tenor der Nachberichterstattung, gefestigt.

Chronologie:

um -8000 Die höchsten Teile der Åland-Inseln ragen über die Meeresoberfläche

um -5000 Von Osten her ziehen nomadisierende Jäger und Fischer auf die Åland-Inseln; sie sind Träger der so genannten Kammkeramischen Kultur

um -3300 Von Westen her dringen Menschen nach Åland vor, die der Muldenkeramischen Kultur angehören, Jagd, Fischfang sowie primitiven Ackerbau betreiben underste feste Niederlassungen gründen

um -1500 Neue Einwanderer betreiben Schiffbau und errichten Hügelgräber

um -400 Eine massive Klimaverschlechterung führt zu Massenauswanderung

4./5. Jh. Neuerliche Zuwanderung von Westen her

nach 500 Rasches Bevölkerungswachstum, vor allem auf der Hauptinsel

9./10. Jh. Dichte Besiedlung auf der Hauptinsel, weitreichende Handelsverbindungen vom Norden Skandinaviens bis zum deutschen Ostseeraum bestehen

um 1000 Beginnende Christianisierung

13. Jh. Errichtung zahlreicher Kirchen; in einem Dokument über Schifffahrtslinien in der Ostsee werden erstmals die Åland-Inseln erwähnt

1249 Die Inselgruppe wird ein Teil des Königreichs Schweden

1309 Åland wird Teil des Bezirks und der Diözese Åbo

1388 Urkundliche Ersterwähnung des Schlosses Kastelholm

1442 Verlust der Handelsfreiheit

1472 Urkundliche Ersterwähnung des Klosters Kökar

1507 Dänische Truppen unter Sören Norrby zerstören Schloss Kastelholm

1521/23 Schweden und Dänen kämpfen um die Herrschaft über Åland

1556 Herzog Johan von Schweden erhält die Inselgruppe samt Åboland als Lehen

1571 Eric XIV. von Schweden und Karin Månsdotter werden auf Kastelholm interniert

13.11.1621 Die Inselgruppe wird schwedische Kronbesitzung

1634 Åland wird mit den Provinzen Åbo und Björneborg vereinigt

1638 Åland übernimmt eine Mittlerfunktion im Postverkehr zwischen Schweden und Finnland

1639 In Saltvik entsteht die erste åländische Unterrrichtsanstalt, Ålands Pedagogi

1652 In Föglö wird das erste Krankenhaus Ålands errichtet

1714 Russische Truppen besetzen und verwüsten die Åland-Inseln

1718 Die Friedensverhandlungen zwischen Russland und Schweden in Lövö (Vårdö) werden ergebnislos abgebrochen

1721 Mit dem Frieden von Nystad endet der Krieg um Åland

1742/43 Russische Truppen besetzen neuerlich die Inselgruppe

1765 Den åländischen Bauern wird das Recht auf freien Verkauf ihrer Produkte zugestanden

1795 F.W. Radloff veröffentlicht einen viel beachteten Reisebericht über Åland

1796 In Grisslehamn und Signildskär wird ein optischen Telegrafensystem eingerichtet

1808 Russische Truppen setzen sich in Kumlinge fest, werden jedoch von aufständischen Bauern vertrieben

1809 Eine verstärkte russische Armee erobert die Inselgruppe

17.9.1809 Die Inselguppe wird Teil des russischen Großherzogtums Finnland

1828 Fertigstellung des Post- und Zollgebäudes von Eckerö

1829 Beginn der Bauarbeiten an der Festung von Bomarsund

1835 In Godby wird eine Hochschule für Seefahrt gegründet

1854 Eine englisch-französische Flotte erobert und zerstört Bomarsund

1856 Bei den Pariser Friedensverhandlungen verlangt Schweden die Rückgabe Ålands; das erste åländische Schiff fährt über den Atlantik

1861 Gründung der Stadt Mariehamn nach russischen Plänen

1886 Gründung der Künstlerkolonie Önningeby um Victor Westerholm

1889 Mit der Eröffnung einer Badeanstalt in Mariehamn kommen die ersten Touristen nach Åland

1891 Mariehamn wird Hauptstadt Ålands; die erste åländische Zeitung erscheint

1895 Eröffnung der åländischen Volkshochschule

1915 Russische Truppen landen auf den demilitarisierten Inseln

20.8.1917 In einem geheimen Treffen verlangen åländische Gemeindevertreter eine Wiedervereinigung mit Schweden

1918 Nach Kämpfen zwischen Rot- und Weißgardisten auf der Inselgruppe intervenieren schwedische und deutsche Truppen

1919 Drei åländische Gesandte verhandeln bei der Friedenskonferenz von Paris über die Zukunft der Inselgruppe mit; Gründung der Ålandsbank

1920 Das Parlament Finnlands akzeptiert die Autonomie Ålands; Kämpfer für ein unabhängiges Åland werden von finnischen Behörden verhaftet

24.6.1921 Per Völkerbundsentscheid wird Åland Finnland zugesprochen

8.5.1922 Erste Wahl zum åländischen Landstring

9.6.1922 Erste Sitzung des åländischen Landstings

10.7.1922 Das Selbstverwaltungsgesetz sichert Åland weitgehende Autonomie zu

1938 Heftige Proteste der Åländer gegen schwedisch-finnische Pläne zur Militarisierung der Inselgruppe

1939 Schweden und Finnland kommen überein, das nunmeghr demilitarisierte Åland gemeinsam zu verteidigen

1941 NS-Besatzer errichten auf Åland Befestigungsanlagen

1944 Eroberung der Inselgruppe durch sowjetische Truppen

28.12.1951 Erweiterung des Selbstverwaltungsrechts, in dessen Rahmen eine Art åländischer Staatsbürgerschaft eingeführt wird

7.4.1954 Åland erhält eine eigene Flagge

1959 Eröffnung der Autofährverbindung mit Schweden

1970 Åland erhält einen eigenen Sitz im Nordischen Rat

1980 Einweihung des Gebäudes der åländischen Selbstverwaltung

1984 Prägung eigener åländischer Briefmarken

1988 Ein Zusatz zum Landskapsstyrelse bildet die Basis die weitere parlamentarische Arbeit

16.8.1991 Erneuerung des Autonomieabkommens

1993 Inkrafttreten des dritten Autonomiestatuts; die Gemeinde Sund wird Nationalpark

1995 Åland wird als autonomer Teil Finnlands Mitglied der EU

1996 Gründung der Rundfunkgesellschaft Ålands Radio och TV

1997 Eckerö wird finnische Jahresfremdenverkehrsgemeinde

2002 Einführung des Euro als neue Währung

2004 Erneuerung des Selbstverwaltungsgesetzes

2005 Air Åland nimmt den Flugverkehr nach Helsinki und Stockholm auf

Verwaltung

Åland ist eine seit dem Mittelalter zwischen Schweden, Russland und Finnland umstrittene Inselgruppe in der Ostsee. Um 1154 wurde die Inselgruppe zunächst ein Teil Schwedens. 1556 erhielt es eine eigene feudale Herrschaft. Am 13. November 1621 erhielt Aaland den Status ein Kronbesitzung. Von 27. Juni 1714 bis 30. August 1721, dann wieder von August 1742 bis 17. August 1743, erneut von 24. März 1808 bis 13. März 1809 und schließlich von 21. April bis 17. September 1809 war Aaland russisch besetzt. Anschließend wurde es Teil des russischen Großherzogtums Finnland. Im August und September 1854 war die Inselgruppe von Briten und Franzosen besetzt. Am 20. August begann die Volksbewegung zur Wiedervereinigung mit Schweden. Am 6. Dezember 1917 wurde die Inselgruppe jedoch ein Teil des unabhängigen Finnland. Von Februar bis 13. Juni 1918 besetzten die Schweden das Gebiet, ehe der Völkerbund am 24. Juni 1921 die Inselgruppe endgültig Finnland zusprach.

Seit 1920, offiziell seit 9. Juni 1922 ist Åland ein autonom län bzw. eine autonom landskap (autonome Provinz) im Gefüge der Republik Finnland. Damals erhielt Finnland die Souveränität über die Åland-Inseln, musste sich aber verpflichten, der åländischen Bevölkerung zu garantieren, dass die schwedische Sprache, Kultur, die örtlichen Gebräuche und das Selbstverwaltungssystem, das Finnland 1920 Åland angeboten hatte, zu erhalten. Der Beschluss wurde durch eine Übereinkunft zwischen Finnland und Schweden ergänzt, wo man festhält, wie diese Garantien verwirklicht werden sollen. Gleichzeitig beschloss der Verband der Nationen, dass eine Übereinkunft über die Demilitarisierung und Neutralität von Åland getroffen werden soll, damit Åland in Zukunft keine militärische Gefahr für Schweden ausmachen könne. Am 28. Dezember 1951 und noch einmal am 16. August 1991 wurde die Autonomie bekräftigt. Am 1. Januar 1993 trat eine erweiterte Autonomie in Kraft.

Herrschaftsgeschichte

- um 730 bis 1120 Wikinger-Gemeinschaften

- 1120 bis 1249 Diözese Liköping (Linköpings stift)

- 1249 bis 1556 Königreich Schweden (Konungariket Sverige)

- 1556 bis 13. November 1621 Lehensgebiet des Königreichs Schweden (Konungariket Sverige)

- 13. November 1621 bis 29. Juli 1634 Kronbesitzung des Königreichs Schweden (Konungariket Sverige)

- 29. Juli 1624 bis 27. Juni 1714 Provinz Björneborg (Björneborgs län) des Königreichs Schweden (Konungariket Sverige)

- 27. Juni 1714 bis 30. August 1721 Zarentum Russland (Russkoje zarstwo)

- 30. August 1721 bis August 1742 Provinz Björneborg (Björneborgs län) des Königreichs Schweden (Konungariket Sverige)

- August 1742 bis 17. August 1743 Russisches Kaiserreich (Rossijskaja Imperija)

- 17. August 1743 bis 22. März 1808 Provinz Björneborg (Björneborgs län) des Königreichs Schweden (Konungariket Sverige)

- 22. März bis Mai 1808 Russisches Kaiserreich (Rossijskaja Imperija)

- Mai 1808 bis 17. März 1809 Königreich Schweden (Konungariket Sverige)

- 21. April 1809 bis 6. Dezember 1917 Russisches Kaiserreich (Rossijskaja Imperija)

- 6. Dezember 1917 bis 9. Juni 1922 Provinz Aaland (Ahvenanman lääni) der Republik Finnland (Suomen tasavalta)

- seit 9. Juni 1922 Landschaft Aaland (Landskapet Åland / Ahvenanmaan maakunta) der Republik Finnland (Suomen tasavalta)

Verfassung

Das Selbstverwaltungsrecht Ålands ist in § 120 der finnischen Verfassung verankert. Die Einzelheiten sind in einem eigenen Selbstverwaltungsgesetz geregelt, das zuletzt am 16. August 1991 erneuert wurde - mit Ergänzungen vom 31. Dezember 1994 und 12. Juli 1996.

Das Åland-Parlament (Lagting) hat das Recht, Gesetze in Angelegenheiten der inneren Verwaltung, des örtlichen Wirtschaftslebens, der Sozialfürsorge sowie der inneren Ordnung zu erlassen. Dazu gehören lokale Regelungen zur öffentlichen Ordnung, aber nicht das gesamte Straf- oder Zivilrecht.

Das åländische Hembygdsrätt (deutsch ungefähr „Heimatrecht“) ist ein Status, der die dauerhafte Einwohnerschaft der autonomen Inselgruppe Åland dokumentiert. Es kann nur finnischen Staatsbürgern zugeteilt werden und erfüllt eine Funktion ähnlich einer Staatsbürgerschaft. Bestimmte Rechte sind auf Åland ausschließlich Inhabern des Hembygdsrätt vorbehalten.

Die Einwohner Ålands sind seit jeher schwedischsprachig, und die Inseln gehörten bis 1809 auch zu Schweden, aber waren administrativ dem damals auch noch zu Schweden gehörenden Finnland zugeteilt. Im Rahmen des Vertrages von Fredrikshamn wurde Finnland an Russland abgetreten, wodurch die Inseln ein Teil des Großfürstentums Finnland unter russischer Hoheit wurden. Nach der Unabhängigkeit Finnlands 1917 gab es starke Bestrebungen der åländer Bevölkerung, wieder Teil Schwedens zu werden. 1921 entschied schließlich der Völkerbund die Frage: Åland verblieb im finnischen Staatsverbund, erhielt aber weitgehende Autonomierechte, insbesondere zur Erhaltung der schwedischen Sprache auf Åland, und wurde demilitarisiert.

Das Hembygdsrätt formalisiert die sich daraus ergebenden Besonderheiten, die sich nur auf die dauerhafte Bevölkerung Ålands erstrecken und die Selbstverwaltung der Åländer garantieren sollen.

Auf Åland sind bestimmte Rechte an das Hembygdsrätt gebunden, die auch anderen finnischen Staatsbürgern verwehrt bleiben. Diese umfassen:

- Das passive und aktive Wahlrecht zum Lagting. Inhaber des Hembygdsrätt dürfen in jedem Fall auch bei der Kommunalwahl ihres Wohnorts wählen, während andere Einwohner mindestens ein Jahr lang in der Kommune gewohnt haben müssen.

- Das Recht auf Landbesitz auf Åland. Ausnahmen gibt es für nahe Angehörige, die Land auf Åland erben. Für die Ausübung eines Gewerbes kann in bestimmten Fällen auch Land erworben werden.

- Das Recht, ein Gewerbe zu betreiben. Dies kann jedoch auch in anderen Fällen zugeteilt werden, unter anderem an Personen, die schon seit 5 Jahren auf Åland leben.

Durch den demilitarisierten Status der Inseln sind Inhaber des Heimatrechts auch von der Wehrpflicht ausgenommen, sofern sie vor Vollendung des 12. Lebensjahres auf Åland gelebt haben. Jedoch kann eine Dienstpflicht als Lotse, Leuchtturmwärter oder in anderen zivilen Einrichtungen eingeführt werden. Das Hembygdsrätt kann nur finnischen Staatsbürgern erteilt werden. Es steht automatisch folgenden Personengruppen zu:

- Personen, die im Jahr 1952 seit mindestens 5 Jahren auf Åland wohnhaft waren

- Minderjährigen, bei denen ein Elternteil das Hembygdsrätt hat

Andere Berechtigte erhalten das Recht auf Antrag. Neben der finnischen Staatsbürgerschaft ist auch eine ausreichende Kenntnis der schwedischen Sprache immer eine Voraussetzung. Je nach weiteren Kriterien muss der Antragsteller eine bestimmte Zeit auf Åland wohnhaft gewesen sein, wenn er das Hembygdsrätt beantragen will:

- Ohne Wartezeit bei Personen, die dauerhaft nach Åland zurückkehren und auf Åland geboren und aufgewachsen sind.

- 3 Jahre bei Personen, die mindestens eines der folgenden Kriterien erfüllen: früherer Besitz des Hembygdsrätt, ein Elternteil hat das Hembygdsrätt oder hatte es früher einmal und früher schon einmal fünf Jahre auf Åland wohnhaft gewesen

- 5 Jahre für alle übrigen Personen

Bei Vorstrafen des Antragstellers kann eine längere Wartezeit bestimmt werden. Der Antrag ist gebührenpflichtig, wobei die Wiedererlangung des Hembygdrätts zu einer reduzierten Gebühr durchgeführt wird.

Der Verlust des Rechts tritt bei Verlust der finnischen Staatsbürgerschaft sowie bei dauerhaftem Wegzug aus Åland ein, derzeit nach 5 Jahren.

Legislative

Für die Beschlussfassung in Selbstverwaltungsangelegenheiten verfügt Aaland über ein eigenes Parlament, den Lagting (Landtag) sowie eine eigene Landskapsregeringen (Landschaftsregierung). Diese kann höchstens aus acht Mitgliedern bestehen und mit dem Lantråd (Regierungspräsident) als Vorsitzendem. Im Jahr 2004 wurde das Selbstverwaltungsgesetz erneuert und in diesem Zusammenhang der Name der Regierung geändert: Ålands landskapsstyrelse heißt nun Ålands landskapsregering. Aus Ålands Landschaftsregierung wird Regierung der Landschaft Åland.

Die Regierung wird vom Parlament, dem Lagting, gemäß parlamentarischen Grundsätzen, nach Verhandlungen zwischen den politischen Gruppen ausgewählt. Das Ziel bei den Verhandlungen ist, dass die Regierung eine so große Majorität wie möglich hat, aber auch Minoritätsregierungen sind erlaubt. Der Landtag wird alle vier Jahre in allgemeinen Wahlen gewählt. Die Landschaftsregierung wird vom Landtag ernannt. Als Verbindungsorgan zwischen der nationalen Regierung und der autonomen Provinz fungiert eine Ålandsdelegation (Aalandabordnung). Dieser sitzt der landshövding (Landherr) vor, der vom finnischen Präsidenten im Einvernehmen mit dem Landtag ernannt wird. Die finnische Regierung sowie der åländische Landtag entsenden jeweils zwei weitere Mitglieder.